- •Сети шпд. Выбор в пользу lte

- •Стеки протоколов и каналы, реализованные на различных уровнях

- •Услуги в сетях lte

- •Качество обслуживания в сетях lte

- •Помехоустойчивое кодирование

- •Поддержка многоантенных систем mimo

- •3. Обеспечение информационной безопасности в сетях lte

- •5. Анализ городского района разработки абонентской сети

Размещено на http://www.allbest.ru/

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ВЯТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

ФАКУЛЬТЕТ ПРИКЛАДНОЙ МАТЕМАТИКИ И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЙ

КАФЕДРА РАДИОЭЛЕКТРОННЫХ СРЕДСТВ

Разработка абонентской сети для фрагмента LTE Центрального района г. Кирова

Пояснительная записка

Курсовой проект по дисциплине

«Сети и системы радиосвязи и средства их информационной защиты»

ТПЖА.210403.10 ПЗ

Разработал студент гр. ЗС-51 _________________ /Ходырев М. В./

Руководитель _________________ / Частиков А.В./

Проект защищен с оценкой «_____________» «__»_______ 2013 г.

Киров 2013

Реферат

Ходырев М.В. Разработка абонентской сети для фрагмента LTE Центрального района г. Кирова: ТПЖА.210403.10 ПЗ. Курсовой проект/ ВятГУ, кафедра РЭС; Частиков А.В. – Киров, 2013, ПЗ 45 с., 19 рис., 3 табл., 7 источн.

СОТОВАЯ СВЯЗЬ, ПЕРЕДАЧА ДАННЫХ, ШИРОКОПОЛОСНЫЙ ДОСТУП, СЕТИ ЧЕТВЕРТОГО ПОКОЛЕНИЯ, LTE, WiMAX, UTRAN, 3GPP, NODE-B, PDP-КОНТЕКСТ, QUALITY OF SERVICE, ТУРБОКОД, MIMO.

Объектом проектирования является абонентская сеть для фрагмента LTE Центрального района г. Кирова.

Цель работы – обзор технологий предоставления широкополосного доступа, обоснование выбора и описание технологии LTE, выбор структуры абонентской сети, выбор оборудования для строительства сети.

Для решения задачи курсового проекта были проанализированы основные технологии предоставления мобильного ШПД, изучены их архитектуры, а также существующие структуры построения абонентской сети. Рассмотрены ведущие производители телекоммуникационного оборудования.

В результате курсового проектирования рассмотрена эволюция развития технологий передачи данных в сотовых сетях. Обоснован выбор технологии LTE в качестве сетей следующего поколения, а также приведен краткий принцип построения и функционирования сетей LTE начиная с архитектуры и заканчивая физическим уровнем. Основываясь на опыте других операторов сотовой связи и структуре сети стандарта LTE, выбрана структура абонентской сети. Произведен выбор основного производителя оборудования.

Научная новизна отсутствует.

Практическая ценность данной работы состоит в том, что она дает оценку современным технологиям широкополосной передачи данных, рассматривает их преимущества и недостатки, а также в ней показана структура существующей сети LTE, наложенной на 2G и 3G.

Область применения – работа может быть применена для ознакомления с современными технологиями ШПД, изучения архитектуры сети LTE и использоваться в качестве примера при разработке абонентской сети на выделенном районе города.

Содержание

абонентский сеть канал многоантенный

Введение

Сети ШПД. Выбор в пользу LTE

Принципы построения и функционирования сетей LTE

Архитектура сети LTE

Стеки протоколов и каналы, реализованные на различных уровнях

Услуги в сетях LTE

Качество обслуживания в сетях LTE

Физический уровень сетей LTE

Структуры кадров в сети LTE

OFDM и SC-FDMA

Помехоустойчивое кодирование

Поддержка многоантенных систем MIMO

Обеспечение информационной безопасности в сетях LTE

Выбор структуры абонентской сети

Анализ городского района разработки абонентской сети

Выбор оборудования

Заключение

Библиографический список

Введение

По мере роста пользователей мобильного интернета и постоянно возрастающей потребности иметь возможность мобильного широкополосного доступа (ШПД) не только в домашних условиях или, скажем на рабочем месте, а в любой точке нахождения современного пользователя интернета, мобильный ШПД становится с каждым днем более распространенным. По прогнозам примерно 2/3 из около двух миллиардов людей, которые в 2012-2014 году станут пользователями ШПД, будут использовать эту технологию в мобильной форме. Большая часть из этих пользователей получат услуги мобильного ШПД, благодаря современным сетям с поддержкой таких сетевых протоколов передачи данных как 3G/ UMTS, HSDPA (High-Speed Downlink Packet Access), HSPA (High Speed Packet Access), HSPA+ (Evolved High-Speed Packet Access) и LTE (Long Term Evolution).

Но не все представленные технологии способны предоставить высокое качество сервисов при использовании мобильного ШПД. Основными проблемами этих технологий является низкая скорость передачи данных, малая пропускная способность и большое время отклика.

Наиболее перспективной технологией в плане удовлетворения потребителей мобильным ШПД и решения представленных задач является LTE.

Внедрение LTE в странах Европы, Восточной Азии и США началось с конца 2010 года. Первые сети запускались в тестовом режиме, а начиная с 2011 началась коммерческая эксплуатация. В результате к началу 2012 года количество таких сетей превысило 50. В России бурное развитие LTE началось в 2012 году.

В городе Кирове, как и во многих других городах России, возникла проблема с нехваткой емкости и производительности сетей третьего поколения. Поэтому создание сетей LTE в нашем городе является актуальным техническим предложением для улучшения качества сервисов мобильного ШПД.

Сети шпд. Выбор в пользу lte

Итак, основными технологиями ШПД являются: 3G/ UMTS, HSDPA (High-Speed Downlink Packet Access), HSPA (High Speed Packet Access), HSPA+ (Evolved High-Speed Packet Access), LTE (Long Term Evolution) и WiMAX. Необходимо заметить, что HSPA и HSPA+ по сути являются модификациями технологии HSDPA, позволяющие повысить некоторые характеристики последнего (в первую очередь скорость на прием). С другой стороны и LTE имеете разные версии (релизы). Согласно спецификациям 3GPP технология LTE начинается с 8-го релиза, а сетью четвертого поколения, наряду с WiMAX (rel. 2), является 10-ый (LTE Advanced) и более поздние релизы. Понятно, что каждая новая версия предназначена для устранения недостатков предыдущей и улучшения ее характеристик. Однако увеличивается и стоимость оборудования для более нового релиза.

В таблице 1.1 приведена сравнительная характеристика данных технологий по некоторым параметрам.

Таблица 1.1 – Характеристики технологий ШПД.

|

HSPA+ |

LTE (rel.8) |

LTE (rel. 10) |

WiMAX (rel. 2) |

Диапазон, ГГц. |

2 |

0,698…3,6 |

0,450…4,99 |

2,3-2,7 3,4-3,6 5,7-5,8 |

Дуплексирован. |

FDD |

FDD, TDD |

FDD, TDD |

FDD, TDD |

Ширина канала, МГц. |

5 |

1,4;3;5;10;15;20 |

1,4;3;5;10;15;20 |

1.4 – 20 |

Пиковая скорость в нисходящем канале, Мбит/с. |

42,2 |

326,4 |

500 и более |

До 1 Гбит/с |

Время отклика, мс |

65 и выше |

<10 |

<10 |

50 и выше |

VoIP |

- |

- |

+ |

+ |

На основании таблицы 1.1 можно выделить две технологии с наилучшими характеристиками: LTE (rel. 10) и WiMAX (rel. 2). Именно они отвечают всем требованиям к сетям четвертого поколения. Операторы сотовой связи в России и за рубежом предпочитают внедрять LTE, т.к.:

Технология LTE является логичной эволюцией стандартов GSM (2G) – UMTS (3G) – LTE и поэтому наиболее перспективна для операторов, работающих в стандарте GSM, что существенно снижает затраты операторов связи. Она строится на базе существующей сети, т.е. стандарты могут работать одновременно и возможен «бесшовный» переход из одного в другой;

Радиус действия базовой станции LTE в зависимости от частотного диапазона может достигать 35 км, а WiMax 10 км (уверенный прием только в радиусе 2-3 км);

Высокая максимальная скорость движения мобильной станции – до 350 км/ч.

Большинство производителей ноутбуков и нэтбуков сделали свой выбор в пользу LTE и выпускают продукцию со встроенными LTE устройствами [6].

На данный момент коммерческая сеть LTE Advanced запущена в Южной Корее, в Москве 11 базовых станций работают в тестовом режиме. В 2014 году планируется запустить коммерческую сеть LTE в следующих странах:

|

|

Но операторы России не торопятся переходить на LTE (rel. 10). В первую очередь это связано с высокой стоимостью оборудования данной технологии, а также сложностью получения разрешения на использование необходимого диапазонов частот.

В связи со всем вышесказанным, российские операторы строят сети на технологии LTE версии 8, которая по-прежнему по многим показателям превосходит WiMAX, а стоимость её развертывания ниже десятой версии.

Не стал исключением и оператор сотовой связи «Билайн», политика развития которого предполагает внедрения LTE версии 8 в качестве сетей ШПД следующего поколения. Таким образом, в данном курсовом проекте будет разрабатывать абонентская сеть фрагмента LTE (rel. 8) для Центрального района города Кирова.

Принципы построения и функционирования сетей LTE

Архитектура сети LTE

Архитектура сети LTE разработана таким образом, чтобы обеспечить поддержку пакетного трафика с так называемой “гладкой” (“бесшовной”, seamless) мобильностью, минимальными задержками доставки пакетов, высокими показателями качества обслуживания. Мобильность, как функция сети, обеспечивается двумя её видами:

дискретной мобильностью (роумингом);

непрерывной мобильностью (хэндовером).

Поскольку сети LTE должны поддерживать процедуры роуминга и хэндовера со всеми существующими сетями, для LTE-абонентов (терминалов) должно обеспечиваться повсеместное покрытие услуг беспроводного широкополосного доступа. Пакетная передача позволяет обеспечить все услуги, включая передачу пользовательского голосового трафика. В отличие от большинства сетей предыдущих поколений, в которых наблюдается достаточно высокая разнотипность и иерархичность сетевых узлов (так называемая распределённая сетевая ответственность), архитектуру сетей LTE можно назвать “плоской”, поскольку практически всё сетевое взаимодействие происходит между двумя узлами: базовой станцией (БС), которая в технических спецификациях называется B-узлом (Node-B, eNB) и блоком управления мобильностью БУМ (MME, Mobility Management Entity), реализационно, как правило, включающим и сетевой шлюз Ш (GW, Gateway), т. е. имеют место комбинированные блоки MME/GW.

Следует отметить, что контроллер радиосети, игравший весьма значительную роль в сетях предыдущих поколений, устранён от управления потоком данных (фактически он даже отсутствует в структурных схемах), а его традиционные функции — управление радиоресурсами сжатие заголовков, шифрование, надёжная доставка пакетов и др. переданы непосредственно БС.

БУМ работает только со служебной информацией — так называемой сетевой сигнализацией, так что IP-пакеты, содержащие пользовательскую информацию, через него не проходят. Преимущество наличия такого отдельного блока сигнализации в том, что пропускную способность сети можно независимо наращивать как для пользовательского трафика, так и для служебной информации. Главной функцией БУМ является управление пользовательскими терминалами (ПТ), находящимися в режиме ожидания, включая перенаправление и исполнение вызовов, авторизацию и аутентификацию, роуминг и хэндовер, установление служебных и пользовательских каналов и др.

Среди всех сетевых шлюзов отдельно выделены два: обслуживающий шлюз ОШ (S-GW, Serving Gateway) и шлюз пакетной сети (P-GW, Packet Data Network Gateway), или, короче, пакетный шлюз (ПШ). ОШ функционирует как блок управления локальной мобильностью, принимая и пересылая пакеты данных, относящиеся к БС и обслуживаемым им ПТ. ПШ является интерфейсом между набором БС и различными внешними сетями, а также выполняет некоторые функции IP-сетей, такие, как распределение адресов, обеспечение пользовательских политик, маршрутизация, фильтрация пакетов и др.

Как и в большинстве сетей третьего поколения, в основу принципов построения сети LTE положено разделение двух аспектов: физической реализации отдельных сетевых блоков и формирования функциональных связей между ними.

Первичным разделением на физическом уровне является разделение архитектуры сети на область пользовательского оборудования (UED, User Equipment Domain) и область сетевой инфраструктуры (ID, Infrastructure Domain). Последняя, в свою очередь, разделяется на (под)сеть радиодоступа (E-UTRAN, Evolved Universal Terrestrial Radio Access Network) и базовую (пакетную) (под)сеть (EPC, Evolved PacketCore).

Пользовательское оборудование — это совокупность ПТ с различными уровнями функциональных возможностей, используемых сетевыми абонентами для доступа к LTE-услугам. При этом в качестве пользовательского терминала может фигурировать как реальный (“живой”) абонент, пользующийся, к примеру, услугами голосового трафика, так и обезличенное устройство, предназначенное для передачи/приёма определённых сетевых или пользовательских приложений.

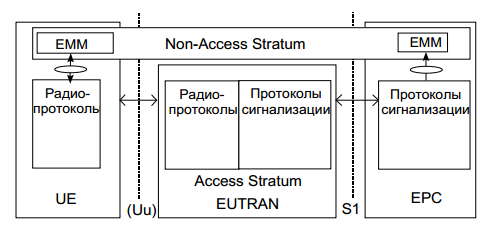

На рисунке 3.1 показана обобщённая структура сети LTE, из которой видно наличие двух слоёв функциональных связей: слоя радиодоступа (AS, Access Stratum) и внешность слоя радиодоступа (NAS, NonAccess Stratum). Овалы со стрелками обозначают точки доступа к услугам.

Рисунок 3.1 - Обобщённая структура сети LTE.

Стык между областью UE пользовательского оборудования и областью сети радиодоступа UTRAN называется Uu-интерфейсом; стык между областью сети радиодоступа и областью базовой сети EPC - S1-интерфейсом. Состав и функционирование различных протоколов, относящихся к интерфейсам Uu и S1, разделены на две так называемых плоскости: пользовательскую плоскость (UP, User Plane) и плоскость управления (CP, Control Plane).

Вне слоя доступа действуют механизмы управления мобильностью в базовой сети (EMM, EPC Mobility Management). В пользовательской плоскости реализованы протоколы, обеспечивающие передачу пользовательских данных по радиоканалу. К плоскости управления относятся те протоколы, которые в различных аспектах обеспечивают соединение между ПТ и сетью. Также к этой плоскости относятся протоколы, предназначенные для транспарентной (прозрачной) передачи сообщений, относящихся к предоставлению различных услуг.

Область сети радиодоступа логически разделена на два уровня: уровень радиосети (RNL, Radio Network Layer) и уровень транспорт-

ной сети (TNL, Transport Network Layer). На рисунке 3.2 представлено соединение функциональных узлов сети радиодоступа.

Рисунок 3.2 - Соединение функциональных узлов сети радиодоступа.

На БС в сетях LTE возложено выполнение следующих функций:

Управление радиоресурсами: распределение радиоканалов, динамическое распределение ресурсов в восходящих и нисходящих направлениях — так называемое диспетчеризация ресурсов (scheduling) и др.;

Сжатие заголовков IP-пакетов, шифрование потока пользовательских данных;

Выбор блока управления мобильностью при включении в сеть пользовательского терминала при отсутствии у того информации о прошлом подключении;

Маршрутизация в пользовательской плоскости пакетов данных по направлению к обслуживающему шлюзу;

Диспетчеризация и передача вызывной и вещательной информации, полученной от БУМ;

Диспетчеризация и передача сообщений PWS (Public Warning System, система тревожного оповещения), полученных от БУМ;

Измерение и составление соответствующих отчётов для управления мобильностью и диспетчеризации.

Блок управления мобильностью обеспечивает выполнение следующих функций:

Передача защищённой информации о точках доступа к услугам и защищённое управление точками доступа;

Передача информации в базовую сеть для управления мобильностью между различными сетями радиодоступа;

Управление списком зон отслеживания ПТ;

Управление БС, находящимися в состоянии ожидания, включая перенаправление вызовов;

Выбор обслуживающего шлюза и шлюза пакетной сети для сетей радиодоступа различных стандартов;

Выбор нового блока управления мобильностью при выполнении хэндовера;

Роуминг;

Аутентификация;

Управление радиоканалом, включая установку выделенного канала;

Поддержка передачи сообщений PWS;

Обслуживающий узел отвечает за выполнение следующих функций;

Выбор точки привязки (“якоря”) локального местоположения (Local Mobility Anchor) при хэндовере;

Буферизация пакетов данных в нисходящем направлении, предназначенных для ПТ, находящихся в режиме ожидания, и инициализация процедуры запроса услуги;

Санкционированный перехват пользовательской информации;

Маршрутизация и перенаправление пакетов данных;

Маркировка пакетов транспортного уровня;

Формирование учётных записей пользователей и идентификатора класса качества обслуживания для тарификации;

Тарификация абонентов.

Наконец, шлюз пакетной сети обеспечивает выполнение следующих функций:

Фильтрация пользовательских пакетов;

Санкционированный перехват пользовательской информации;

Распределение IP-адресов для ПТ;

Маркировка пакетов транспортного уровня в нисходящем направлении;

Тарификация услуг, их селекция.