где hн, hк – энергетические высоты, соответствующие скорости движения отцепа в начальной и конечной точках участка скатывания, м эн. в.

Основное уравнение движения (формула (4.12)) вагона может быть выражено в энергетических высотах:

hк hн hг hw , |

(4.18) |

При этом скорость движения вагона (отцепа) в любой точке определяется по энергетической высоте:

v |

2 g' hv , |

(4.19) |

Значения g' с увеличением веса |

вагона возрастают |

(см. табл. 4.1), |

соответственно скорость и кинетическая энергия тяжеловесных вагонов будет больше, чем легковесных.

С помощью основного уравнения движения вагона или отцепа решаются различные задачи по определению скорости, дальности пробега и других параметров скатывания вагонов с сортировочной горки.

Пример.

Задача 1. На сортировочный путь с уклоном 0,6 о/оо со скоростью 1,4 м/с выходит отцеп с удельным суммарным сопротивлением движению w = 4,7 кгс/тс, состоящий из

двух вагонов: четырехосный полувагон весом Q = 64 тс; восьмиосная платформа весом

Q = 70 тс. Определить дальность пробега отцепа в сортировочном парке.

Решение:

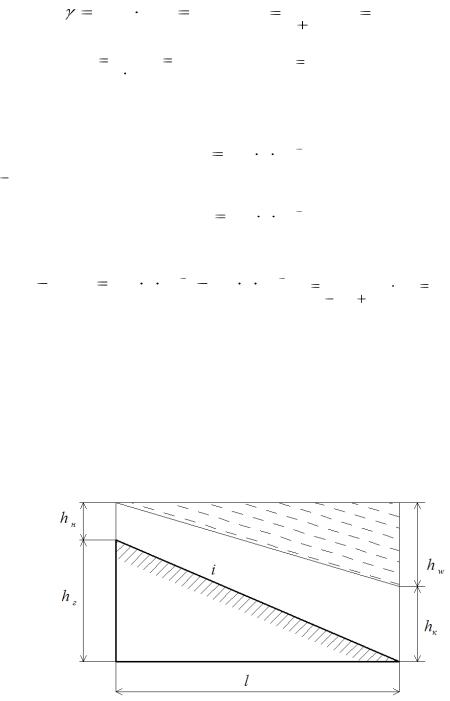

Составляется схема распределения энергетической высоты при скатывании вагона с горки

(рис. 4.3).

Рис. 4.3. Схема изменения энергетической высоты при скатывании вагона по расчетному участку

При этом энергетическая высота, соответствующая кинетической энергии отцепа в конечной точке участка скатывания будет равна нулю, так как отцеп должен остановиться

(vк = 0).

Используя формулы (4.8 – 4.17), определяются составляющие основного уравнения движения отцепа:

значения энергетической высоты, соответствующей кинетической энергии отцепа в начальной и конечной точках участка скатывания по формуле (4.14). Для этого необходимо рассчитать значение g' для заданного отцепа (формулы (4.8 – 4.9)):

значения энергетической высоты, соответствующей кинетической энергии отцепа в начальной и конечной точках участка скатывания по формуле (4.14). Для этого необходимо рассчитать значение g' для заданного отцепа (формулы (4.8 – 4.9)):

0,42 |

12 |

0,038; g' |

|

9,81 |

|

9,45 м/с2; |

|

|

|

|

|

||||

134 |

|

|

|

||||

|

1 |

0,038 |

|

||||

hн |

1,4 |

2 |

0,104 |

м эн. в.; |

hк 0 (так как vк = 0); |

|

|

||||

|

|

||||

|

2 9,45 |

|

|

||

значение энергетической высоты, соответствующей запасу потенциальной энергии отцепа в начале участка скатывания (профильной высоте участка) по формуле (4.15):

значение энергетической высоты, соответствующей запасу потенциальной энергии отцепа в начале участка скатывания (профильной высоте участка) по формуле (4.15):

h |

0,6 l 10 3 ; |

г |

|

значение энергетической |

высоты, потерянной при преодолении всех сил |

сопротивления движению на участке пути, по формуле (4.16): |

|

h |

4,7 l 10 3 . |

w |

|

Составляется основное уравнение движения отцепа (формула 4.17), из которого можно выразить и найти значение l:

0 0,104 0,6 l 10 3 |

4,7 l 10 3 ; l |

|

0,104 |

|

103 25,36 м. |

|||

|

0,6 |

4,7 |

|

|||||

|

|

|

|

|

|

|

||

Дальность пробега отцепа в сортировочном парке составит 25,36 м. |

|

|||||||

Задача 2. На сортировочный путь с |

уклоном |

1 о/оо |

со скоростью 2,1 |

м/с выходит |

||||

одиночный четырехосный полувагон |

весом |

Q = |

54 |

тс, с |

удельным |

суммарным |

||

сопротивлением движению w = 2,2 кгс/тс. Определить скорость соударения с ближайшим вагоном, стоящим на сортировочном пути на расстоянии 98 м от начала участка скатывания.

Решение.

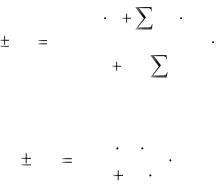

Составляется схема распределения энергетической высоты при скатывании вагона с горки (рис. 4.4).

Рис. 4.4. Схема изменения энергетической высоты при скатывании вагона по расчетному участку

Как и в предыдущей задаче, определяются составляющие основного уравнения движения отцепа:

значения энергетической высоты, соответствующие кинетической энергии отцепа в начальной и конечной точках участка скатывания, по формуле (4.14). Для этого необходимо рассчитать значение g' для заданного отцепа

значения энергетической высоты, соответствующие кинетической энергии отцепа в начальной и конечной точках участка скатывания, по формуле (4.14). Для этого необходимо рассчитать значение g' для заданного отцепа

(формулы (4.8 – 4.9)):

0,42 |

4 |

|

0,031; |

g' |

|

9,81 |

|

|

9,52м/с2; |

||

|

|

|

|

|

|

||||||

|

54 |

|

1 |

0,031 |

|

|

|||||

|

2,12 |

|

|

|

|

V 2 |

|

|

|||

hн |

|

|

|

0,232 |

м эн. в.; hк |

|

к |

|

. |

||

|

|

|

|

|

|||||||

|

2 |

9,52 |

|

|

|

|

2 9,52 |

||||

значение энергетической высоты, соответствующей запасу потенциальной энергии отцепа в начале участка скатывания (профильной высоте участка) по формуле (4.15):

значение энергетической высоты, соответствующей запасу потенциальной энергии отцепа в начале участка скатывания (профильной высоте участка) по формуле (4.15):

h 1 98 10 3 |

0,098 м эн. в.; |

г |

|

значение энергетической высоты, потерянной при преодолении всех сил сопротивления движению на участке пути, по формуле (4.16):

значение энергетической высоты, потерянной при преодолении всех сил сопротивления движению на участке пути, по формуле (4.16):

h 2,2 98 10 3 |

0,216 м эн. в. |

w |

|

Составляется основное уравнение движения отцепа, из которого можно выразить и найти значение vк:

v2 |

|

|

|

|

v2 |

|

|

к |

0,232 0,098 0,216 |

; |

к |

0,114 ; |

|||

2 9,52 |

2 9,52 |

|

|||||

|

vк |

|

|

|

|

||

|

0,114 2 9,52 |

1,47 м/с. |

|

||||

Скорость соударения одиночного вагона с ближайшим вагоном, стоящим на сортировочном пути составит 1,47 м/с.

4.4. Силы сопротивления движению отцепа при скатывании с горки

4.4.1. Общая характеристика удельных сил сопротивления Запас энергетической высоты отцепа при скатывании с горки расходуется на

преодоление сил сопротивления скатыванию. При проектировании горок важно правильно определить суммарное воздействие сил сопротивления на скатывающийся отцеп, так как от этого зависят высота и профиль горки,

мощность тормозных средств и другие конструктивные параметры.

Силы сопротивления, действующие на отцеп при его скатывании с горки,

делят на две группы: управляемые и неуправляемые.

Управляемые силы сопротивления – удельное сопротивление,

возникающее при торможении на тормозных позициях wт (см. п. 8.3).

К неуправляемым силам сопротивления w относят:

основное удельное сопротивление wо;

основное удельное сопротивление wо;

удельное сопротивление от воздушной среды и ветра wсв,

удельное сопротивление от воздушной среды и ветра wсв,

удельное сопротивление от снега и инея wсн;

удельное сопротивление от снега и инея wсн;

удельное сопротивление от стрелочных переводов и кривых wск

удельное сопротивление от стрелочных переводов и кривых wск

Каждая сила сопротивления – случайная величина, зависящая от множества факторов: параметров окружающей среды, характеристик отцепа, типа и состояния верхнего строения пути и др.

4.4.2. Основное удельное сопротивление движению отцепа

Основным называют сопротивление движению вагона на прямом горизонтальном участке пути, обусловленное трением деталей буксовых узлов, трением качения между колесами и рельсами, ударами на межрельсовых стыках, рассеиванием энергии на колебание балласта,

земляного полотна и т.п.

Основное удельное сопротивление wо зависит от следующих факторов:

веса вагона и осевой нагрузки;

веса вагона и осевой нагрузки;

состояния ходовых частей вагона;

состояния ходовых частей вагона;

температуры окружающей среды и буксового узла;

температуры окружающей среды и буксового узла;

состояния верхнего и нижнего строения пути и поверхности рельсов.

состояния верхнего и нижнего строения пути и поверхности рельсов.

Также отмечена зависимость величины wо от времени стоянки состава в парке приема перед расформированием (чем дольше простаивает состав, тем выше сопротивление вагонов при роспуске). Кроме того, отмечено увеличение основного сопротивления с понижением температуры воздуха до

– 25 ºС, при дальнейшем понижении температуры воздуха значение величины wо будет уменьшаться.

Величина wо является случайной, то есть у вагонов одного типа и массы может при одинаковых условиях принимать различные значения. Средние значения приведены в табл. 4.2, /2/.

Таблица 4.2

Средние значения основного удельного сопротивления движению вагона

Весовая категория вагонов |

|

|

Среднее |

|

|

|

|

Диапазон |

Среднее |

квадратическое |

|

|

|

|

|||

Наименование |

Обозначение |

веса |

значение wо, |

|

|

вагона, тс |

кгс/тс |

отклонение w |

, |

||

|

|

o |

|||

|

|

|

|

кгс/тс |

|

|

|

|

|

|

|

Легкая |

Л |

До 28 |

1,75 |

0,67 |

|

|

|

|

|

|

|

Легко-средняя |

ЛС |

28 – 44 |

1,54 |

0,59 |

|

|

|

|

|

|

|

Средняя |

С |

44 – 60 |

1,39 |

0,50 |

|

|

|

|

|

|

|

Средне-тяжелая |

СТ |

60 – 72 |

1,25 |

0,38 |

|

|

|

|

|

|

|

Тяжелая |

Т |

Свыше 72 |

1,23 |

0,35 |

|

|

|

|

|

|

|

Гистограммы распределений основного сопротивления wо хорошо согласуются с законом, соответствующим гамма-распределению (рис. 4.5),

/12/.

Рис. 4.5. Кривая функции плотности вероятности f(wо) распределения основного удельного сопротивления для всех весовых категорий вагонов

Из графика функции плотности вероятности f(wо) для всех весовых категорий

(рис. 4.5) видно, что с повышением весовой категории вагонов функция

плотности вероятности становится более узкой и островершинной. Разброс значений удельного сопротивления с повышением весовой категории вагона уменьшается, а также уменьшается и среднее значение. Это значит, что

тяжеловесные вагоны имеют меньшее основное сопротивление движению,

и, следовательно, лучшую динамику скатывания.

Расчет удельной работы сил основного сопротивления производится по формуле, м эн. в.:

ho wо l р 10 3 , |

(4.20) |

где wо – среднее значение основного удельного сопротивления движению вагона, кгс/тс; l р – длина расчетного маршрута, м.

4.4.3. Удельное сопротивление движению отцепа от воздушной среды и ветра

Сопротивление от воздушной среды и ветра может принимать, как положительные, так и отрицательные значения, и соответственно, может способствовать как замедлению, так и разгону скатывающегося отцепа.

Удельное сопротивление от среды и ветра wсв зависит от следующих факторов:

температуры наружного воздуха;

температуры наружного воздуха;

скорости и направления ветра в период скатывания отцепа;

скорости и направления ветра в период скатывания отцепа;

веса и скорости движения отцепа;

веса и скорости движения отцепа;

числа вагонов в отцепе;

числа вагонов в отцепе;

площади поверхности отцепа, на которую воздействует давление воздушного потока.

площади поверхности отцепа, на которую воздействует давление воздушного потока.

Основным фактором, оказывающим наибольшее влияние на значение этого вида сопротивления, является ветер. Встречный ветер увеличивает сопротивление, а попутный – уменьшает его. Боковой ветер, дующий под углом 15 – 30 к направлению оси путей, действует не только на торцевую,

к направлению оси путей, действует не только на торцевую,

но и на боковую поверхность вагона и оказывает более значительное воздействие, чем встречный или попутный ветер.

Особенно значительно действие ветра сказывается на движении легковесных отцепов.

Расчет удельного сопротивления движению вагона от воздушной среды и ветра wсв (кгс/тс) ведется по формулам:

для отцепов из нескольких вагонов:

для отцепов из нескольких вагонов:

|

|

n |

|

|

|

|

|

17,8(cx S |

|

cxxj |

S j ) |

|

|

||

wсв |

|

2 |

|

|

vот2 |

, |

(4.21) |

|

|

n |

|

||||

(273 tн )  Q

Q

1

для одиночных вагонов:

для одиночных вагонов:

wсв |

17,8 cx S |

vот2 , |

(4.22) |

|

(273 tн ) q |

||||

|

|

|

где cx – коэффициент воздушного сопротивления одиночных вагонов или первого вагона в отцепе; cxxj – коэффициент воздушного сопротивления вагонов в отцепе (кроме первого вагона); S, Si – площадь поперечного сечения (мидель) соответственно одиночного (или первого) вагона в отцепе и последующих вагонов в отцепе, м2; Q – вес вагона, тс; vот – относительная скорость скатывания отцепа с учетом направления ветра, м/с; tн –

температура наружного воздуха, оС.

Коэффициенты cx и cxx принимаются по табл. 4.3 в зависимости от рода вагона и угла α между результирующим вектором относительной скорости vот и направлением движения отцепа (рис. 4.6), /2/.

Таблица 4.3

Значения коэффициентов воздушного сопротивления для одиночных

вагонов и отцепов

|

|

|

|

|

|

Угол |

α между результирующим вектором |

|

|

|

|

|

||||||||||||||||||||

Род |

Число |

S, м2 |

|

относительной скорости и направлением движения |

||||||||||||||||||||||||||||

вагона |

осей |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

отцепа, град. |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

0 |

|

10 |

|

|

20 |

|

|

30 |

|

|

50 |

|

70 |

|

|

90 |

|

|

|||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||

|

Значения коэффициентов воздушного сопротивления cx/схх |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||||||||||||||||||

Полувагон |

4 |

8,5 |

1,36 |

|

1,68 |

|

1,83 |

|

|

1,76 |

|

|

1,11 |

|

0,43 |

0,1 |

|

|||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

0,5 |

|

0,69 |

|

0,82 |

|

|

0,88 |

|

0,8 |

|

0,43 |

0,1 |

|

||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||

Крытый |

4 |

9,7 |

|

1,12 |

|

|

1,46 |

|

|

|

1,64 |

|

|

|

1,58 |

|

|

|

0,92 |

|

|

0,29 |

|

0,1 |

|

|

||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

0,22 |

|

|

0,38 |

|

0,56 |

|

|

0,67 |

|

|

0,85 |

|

0,29 |

|

0,1 |

|

|

||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||||||||||

Полувагон |

8 |

10,7 |

1,56 |

|

1,95 |

|

|

|

2,09 |

|

|

|

2,03 |

|

1,15 |

|

0,4 |

|

|

0,15 |

||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||||

|

|

|

0,75 |

0,97 |

|

1,13 |

|

|

|

1,16 |

|

|

|

0,88 |

0,4 |

|

|

0,15 |

||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||

|

Значения коэффициентов воздушного сопротивления cx |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||||||||||||||||||

Платформа |

4 |

4,1 |

1,51 |

2,02 |

|

2,30 |

|

2,23 |

|

1,30 |

0,40 |

0,1 |

|

|||||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||||||||||||||||

Цистерна |

4 |

9,8 |

0,59 |

0,82 |

|

0,96 |

|

0,96 |

|

0,56 |

0,19 |

0,05 |

||||||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||||||||||||||||

Цистерна |

8 |

10,3 |

0,81 |

1,08 |

|

1,22 |

|

1,10 |

|

0,65 |

0,19 |

0,05 |

||||||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||||||||||||||||

Хоппер |

4 |

9,9 |

0,92 |

1,18 |

|

1,38 |

|

1,46 |

|

1,21 |

0,68 |

0,25 |

||||||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

При движении отцеп испытывает сопротивление от набегающей воздушной массы, скорость которой показана вектором vнв, и от ветра (вектор скорости vв). Вектор скорости набегающей воздушной массы численно равен скорости скатывания отцепа vс и противоположно направлен (рис. 4.6). Относительная скорость отцепа vот определяется на основании теоремы косинусов по формуле:

vот2 |

vс |

2 |

vв2 |

2vс vв |

cos ; |

(4.23) |

где vc – средняя скорость |

отцепа |

на |

участке спускной части горки, м/с |

|||

(принимается в соответствии с табл. 7.2); vв |

– скорость ветра |

(принимается |

||||

постоянной), м/с; β – острый угол между направлением ветра и осью участка пути, по которому движется отцеп, град.

а) При попутном ветре

б) При встречном ветре

Рис. 4.6. Схема определения вектора относительной скорости скатывания vот,

углов  и

и

Знак «+» в формуле (4.23) принимается при встречном ветре, знак «–» – при попутном. При скорости попутного ветра больше скорости отцепа wсв

принимается со знаком «–».

Угол α между результирующим вектором относительной скорости vлт и

направлением движения отцепа определяется по формуле:

arcsin( |

vв sin |

) , |

(4.24) |

|

vот |

||||

|

|

|

Расчет удельной работы сил сопротивления от среды и ветра выполняется по формуле (м эн. в.):

p |

|

|

hсв |

wсв j l j 10 3 , |

(4.25) |

j |

1 |

|

где p – количество расчетных участков горки.

4.4.4. Удельное сопротивление движению отцепа от стрелочных переводов и кривых

Сопротивление движению от кривых (включая кривые стрелочных переводов) возникает от трения в узлах вагонов при входе и выходе из кривой и от трения колес о наружный рельс кривой. Величина этого сопротивления зависит от скорости скатывания вагона, длины и радиуса кривой.

Удельное сопротивление движению отцепа на стрелочном переводе возникает от ударов колес на стрелочном переводе (об остряки, крестовины и контррельсы).

Удельная работа сил сопротивления от стрелочных переводов и кривых wск

определяется по формуле (м эн. в.):

h |

v2 |

10 3 |

(0,56 n 0,23 |

ск |

) , |

(4.26) |

ск |

с |

|

сп |

|

|

|

где nсп – число стрелочных переводов на расчетном участке; |

ск – сумма |

|||||

углов поворота кривых, включая стрелочные углы на расчетном участке,

град.; 0,56 и 0,23 – эмпирические коэффициенты.

4.4.5. Удельное сопротивление движению отцепа от снега и инея В зимних условиях необходимо учитывать дополнительную работу при преодолении сопротивления движению вагона от снега и инея в пределах

стрелочной зоны пучков и на сортировочных путях: |

|

hсв wсн l р 10 3 , |

(4.26) |

где wсн – удельное сопротивление движению вагона от снега и инея, кгс/тс.

Расчет сопротивления движению от снега и инея ведется только при отрицательных температурах. Значение удельного сопротивления движению вагона от снега и инея устанавливается в зависимости от весовой категории отцепа и температуры наружного воздуха по табл. 4.3, /2/.