В отличие от вытяжных путей со стрелочными горловинами (рис. 1.1 и 1.2)

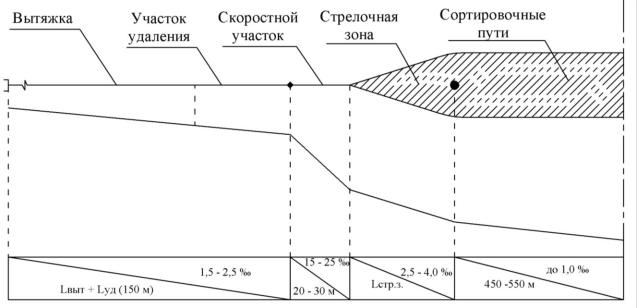

профилированные вытяжки имеют скоростной участок между вытяжкой и стрелочной зоной. На нем отцепы разгоняются, здесь же может устраиваться немеханизированная тормозная позиция. Кроме этого имеется тормозная позиция в парке. В настоящее время профилированные вытяжки не проектируются.

Устройства горочного типа.

1) Полугорки – это устройство, позволяющее переработать от 600 до 1200

ваг/сут, при числе сортировочных путей до 10, /4/. Летом полугорки работают по горочному принципу (вагоны скатываются под действием силы тяжести), а зимой используется подталкивание локомотивом. По конструкции отличаются от профилированных вытяжек большей крутизной уклонов и высотой (до 1,2 м). Полугорки имеют скоростной участок, где может быть немеханизированная тормозная позиция. Кроме того устраивается тормозная позиция в парке. В настоящее время полугорки не проектируются.

Рис. 1.4. Конструкция полугорки

2) Горки малой мощности (ГММ) – для переработки от 250 до 1500 ваг/сут,

при числе сортировочных путей 4-16. Имеют 1 путь надвига и 1 спускной путь.

3) Горки средней мощности (ГСМ) – для переработки от 1500 до 3500 ваг/сут или при числе сортировочных путей 17-29. Имеют 2 пути надвига и 1-2

спускных пути.

4) Горки большой мощности (ГБМ) – для переработки от 3500 до 5500

ваг/сут или при числе сортировочных путей 30-40. Имеют не менее 2-х путей надвига и 2-3 спускных путей.

5) Горки повышенной мощности (ГПМ) – для переработки свыше 5500

ваг/сут или при числе сортировочных путей более 40. Имеют не менее 3-х

путей надвига, до 4-х спускных путей.

По характеру выполняемой работы различают:

основные сортировочные устройства (ОСУ), предназначенные для расформирования и формирования составов грузовых поездов

основные сортировочные устройства (ОСУ), предназначенные для расформирования и формирования составов грузовых поездов

(т.е. для выполнения основной сортировочной работы). Обычно это устройства горочного типа;

вспомогательные сортировочные устройства (ВСУ)

вспомогательные сортировочные устройства (ВСУ)

устраиваются при наличии основного устройства, для выполнения дополнительной сортировочной работы, в частности: сортировки местных вагонопотоков; формирования многогруппных составов,

подач к грузовым и техническим фронтам; окончания формирования составов. Обычно это ГММ или устройства негорочного типа.

По техническому оснащению различают сортировочные устройства:

немеханизированные – при отсутствии средств горочной механизации (торможение производится башмаками, позиции оборудованы башмакосбрасывателями), управление стрелками производится с помощью ЭЦ;

немеханизированные – при отсутствии средств горочной механизации (торможение производится башмаками, позиции оборудованы башмакосбрасывателями), управление стрелками производится с помощью ЭЦ;

механизированные – при наличии устройств горочной механизации (как правило, это вагонные замедлители);

механизированные – при наличии устройств горочной механизации (как правило, это вагонные замедлители);

автоматизированные – механизированные горки, оснащенные средствами автоматизации технологических операций управления процессом расформирования составов.

автоматизированные – механизированные горки, оснащенные средствами автоматизации технологических операций управления процессом расформирования составов.

автоматические – при комплексном автоматическом управлении работой сортировочной горки.

автоматические – при комплексном автоматическом управлении работой сортировочной горки.

1.3. Основные элементы конструкции и технического оснащения

сортировочных устройств

Конструкция негорочных сортировочных устройств включает три основных элемента1, различающиеся в плане и профиле (см. рис. 1.1 и 1.2):

1)вытяжной путь, включающий при необходимости участок удаления;

2)стрелочная зона;

3)сортировочные пути.

При работе толчками для торможения вагонов на негорочных сортировочных устройствах используют тормозные башмаки.

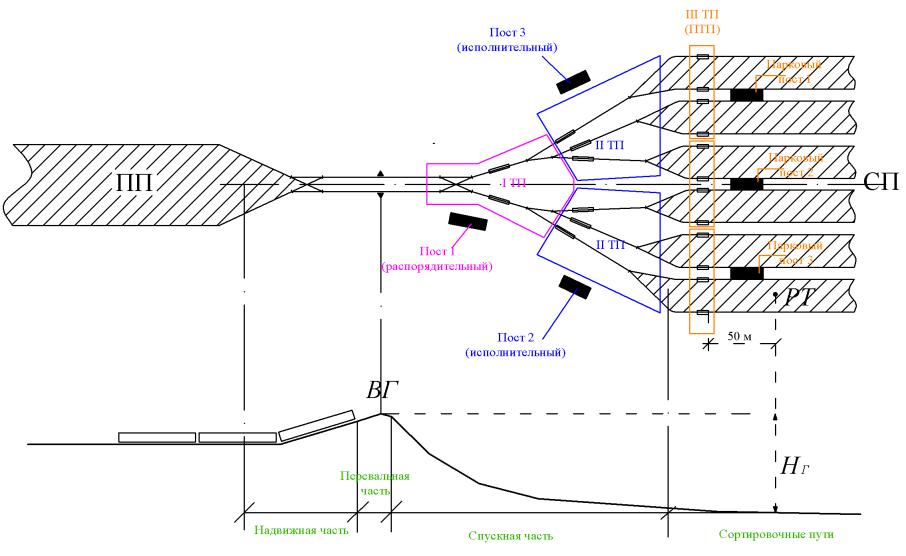

Схема и продольный профиль сортировочной горки представлены на рис. 1.5. Для понимания конструкции горок необходимо знать следующие понятия и определения:

Вершина горки (ВГ) – наивысшая ее точка (с максимальной отметкой).

Расчетная точка (РТ) – точка на сортировочном пути, достижение которой отцепом с расчетными ходовыми свойствами, при принятых расчетных условиях и технологических режимах является обязательным. Как правило,

это условная точка, удаленная от нижнего стыка парковой тормозной позиции на 50 м вглубь сортировочного парка.

Высота горки наличная (НГ) – разность отметок вершины горки и расчетной точки (рис. 1.5). Высота полугорки и профилированной вытяжки

1 На устаревших конструкциях (полугорки и профилированные вытяжки) дополнительно устраивается элемент со скоростным уклоном (см. рис. 1.3 и 1.4)

устанавливается как разность отметок места начала свободного скатывания отцепов (начала скоростного участка) и расчетной точки, удаленной на 50 м

от предельного столбика расчетного пути вглубь парка.

Рис. 1.5. Принципиальная схема плана и продольного профиля сортировочной горки

На рис. 1.5 обозначены тормозные позиции – участки пути с установленными на них тормозными средствами, которые разделяют на следующие:

горочные – тормозные позиции, располагаемые на спускной части горки (I и II ТП). На отдельных горках (ГСМ и ГММ) устраивается только I ТП, встречаются также горки с дополнительной

горочные – тормозные позиции, располагаемые на спускной части горки (I и II ТП). На отдельных горках (ГСМ и ГММ) устраивается только I ТП, встречаются также горки с дополнительной

«нулевой» позицией (0 ТП);

парковые – тормозные позиции (ПТП), располагаемые в подгорочном парке.

парковые – тормозные позиции (ПТП), располагаемые в подгорочном парке.

Горочная горловина – путевое развитие от вершины горки до конца закрестовинных кривых в сортировочном парке. Горловина в плане состоит из следующих элементов:

пути надвига – пути от последнего стрелочного перевода парка приема до вершины горки;

пути надвига – пути от последнего стрелочного перевода парка приема до вершины горки;

спускные пути – пути от вершины горки до разделительных стрелок распределительной зоны горки;

спускные пути – пути от вершины горки до разделительных стрелок распределительной зоны горки;

стрелочная (распределительная) зона – путевое развитие горки от стрелочного перевода за пучковой тормозной позицией (II ТП) до предельных столбиков последних разделительных переводов

стрелочная (распределительная) зона – путевое развитие горки от стрелочного перевода за пучковой тормозной позицией (II ТП) до предельных столбиков последних разделительных переводов

(начала сортировочных путей). В пределах стрелочной зоны сортировочные пути соединяются в пучки (на рис.1.5 показано 6

пучков);

пути сортировочного парка – путевое развитие от предельных столбиков стрелочных переводов до конца закрестовинных кривых.

пути сортировочного парка – путевое развитие от предельных столбиков стрелочных переводов до конца закрестовинных кривых.

Разделительные элементы на горке – изолированные участки в горочной горловине, на которых не должны одновременно находиться два отцепа. К

основным разделительным элементам относят:

стрелочные переводы, обеспечивающие разделение маршрутов движения последовательно скатывающихся отцепов на разные пучки и сортировочные пути;

стрелочные переводы, обеспечивающие разделение маршрутов движения последовательно скатывающихся отцепов на разные пучки и сортировочные пути;

замедлители тормозных позиций, обеспечивающие разделение продвижения последовательно идущих отцепов по времени.

замедлители тормозных позиций, обеспечивающие разделение продвижения последовательно идущих отцепов по времени.

Продольный профиль горки рекомендуется рассматривать в виде четырех частей, к каждой из которых предъявляются отдельные требования:

1)Надвижная часть – зона от последних стрелочных переводов предгорочной горловины парка приема до вершины горки.

2)Отдельно выделяется перевальная часть (горб горки),

включающая кривые, сопрягающие в вертикальной плоскости участки надвижной и спускной частей горки.

3)Спускная часть – зона от вершины горки до предельных столбиков в сортировочном парке.

4)Сортировочные пути.

Обратите Расчетная полезная длина сортировочного пути устанавливается в

внимание! пределах от конца первой парковой тормозной позиции до предельного столбика в выходной горловине сортировочного парка. Согласно нормам

/2, 3/ полезная длина сортировочного пути должна соответствовать длине состава формируемого поезда, увеличенной не менее чем на 10 % (но составлять не менее длины приемо-отправочных путей), или длине группы вагонов, увеличенной не менее чем на 10 %.

На рис. 1.5 представлено расположение горочных постов и зон ответственности операторов, на примере механизированной сортировочной горки.

На распорядительном посту размещаются дежурный по горке (ДСПГ) и

операторы I ТП, которые также управляют стрелочными переводами своего района – до II ТП (см. рис. 1.5).

На исполнительных постах размещаются операторы II ТП. В данном случае имеется два исполнительных поста, расположенных по разные стороны горочной горловины, исходя из условий обеспечения необходимой

видимости. Операторы также управляют стрелочными переводами от II ТП до сортировочного парка в пределах закрепленной части парка (см. рис. 1.5).

На парковых исполнительных постах (постах резервного управления)

размещаются операторы III ТП (ПТП). Парковые посты устанавливаются между пучками путей. На одном посту, как правило, организуются рабочие места двух операторов, сориентированные в противоположные стороны и предназначенные для управления устройствами на прилегающих к междупутью пучках путей, (см. рис. 1.5).

На автоматизированных горках сооружается общий горочный пост, на котором размещаются операторы всех позиций. При этом управление процессом роспуска производится не только визуально, но и по данным систем горочной автоматики.

1.4 Эксплуатационные требования к сортировочным устройствам

Конструкция и техническое оснащение сортировочных устройств должны обеспечивать:

наибольшую перерабатывающую способность;

наибольшую перерабатывающую способность;

безопасность производства сортировочной работы;

безопасность производства сортировочной работы;

сохранность подвижного состава и находящихся в нем грузов;

сохранность подвижного состава и находящихся в нем грузов;

возможность реализации прогрессивного технологического процесса переработки вагонов;

возможность реализации прогрессивного технологического процесса переработки вагонов;

минимизацию расходов, связанных с переработкой вагонопотоков.

минимизацию расходов, связанных с переработкой вагонопотоков.

Для негорочных сортировочных устройств следует обратить внимание на следующие аспекты:

1) Полезная длина вытяжного пути устанавливается в соответствии с длиной перерабатываемых составов (с учетом длины локомотива и резерва на неточность установки состава), а также участка удаления (при работе толчками). Уменьшение полезной длины приводит к необходимости деления состава на части и снижает перерабатывающую способность устройства.

2)По условиям безопасности не допускается проектирование вытяжных путей в плане на S-образных кривых. В исключительных случаях, при соответствующем обосновании, допускается сохранение обратных кривых на существующих вытяжных путях при переустройстве станций. При этом во всех случаях должны быть обеспечены видимость, достаточная для безопасного выполнения маневровой работы, и радиосвязь между руководителем маневров и машинистом маневрового локомотива.

3)При расформировании составов толчками продольный профиль сортировочных путей не должен иметь противоуклонов (уклонов путей в направлении противоположном скатыванию отцепов) для исключения случаев возможного самопроизвольного движения вагонов навстречу очередным отцепам.

4)При работе толчками используют только часть парка (как правило, до 1/3

длины), расположенную со стороны сортировочного устройства, продольный профиль которой рекомендуется устраивать на спуске до 1 ‰.

Основные эксплуатационные требования к механизированным

сортировочным горкам представлены в табл. 1.1.

На немеханизированных сортировочных горках дополнительно возникают следующие проблемы:

образование односторонних ползунов на колесных парах вагонов вследствие торможения башмаками, при этом для снижения износа колесных пар в пределах тормозных позиций укладывают рельсы специальных марок стали (незакаленные), а также применяют различные виды смазки (например, угольную крошку);

образование односторонних ползунов на колесных парах вагонов вследствие торможения башмаками, при этом для снижения износа колесных пар в пределах тормозных позиций укладывают рельсы специальных марок стали (незакаленные), а также применяют различные виды смазки (например, угольную крошку);

тяжелые и опасные (из-за нахождения в зоне скатывания отцепов)

тяжелые и опасные (из-за нахождения в зоне скатывания отцепов)

условия труда регулировщиков скорости движения вагонов;

имеет место превышение скоростей входа на тормозные башмаки

имеет место превышение скоростей входа на тормозные башмаки

(более 4,5 м/с); выбивание тормозных башмаков и недостаточное торможение отцепов; вероятность схода вагонов на горочных тормозных башмаках при торможении отцепа;

высокий износ рельсов тормозных позиций и горочных тормозных башмаков (допустимая длина юза 20 м).

высокий износ рельсов тормозных позиций и горочных тормозных башмаков (допустимая длина юза 20 м).

В целом расформирование составов на немеханизированных горках характеризуется меньшим уровнем надежности и более высокими расходами в эксплуатации.