Рис. 7.6. Расчетная схема к определению скорости входа на II ТП

В соответствии с рисунком 7.6 значение |

величины hвх можно |

||

определить по формуле: |

|

|

|

hвхII ТП |

hвыхI ТП hпр |

hw . |

(7.21) |

Значение hпр определяется как разница отметок нижней части I ТП и |

|||

верхней части соответствующего пучка. |

|

|

|

Значение величины hw |

определяется |

как |

сумма работы двух |

удельных сил сопротивления – основного и сопротивления от стрелочных переводов и кривых.

Расчет значения выполняется на основании анализа

энергетической высоты скатывания ОХ-100 по расчетной схеме,

представленной на рис. 7.7. Использованы следующие условные обозначения:

hо – энергетическая высота, соответствующая начальной скорости движения РБ (ОХ-100) на II ТП, м. эн. в.;

hпр – профильная энергетическая высота рассматриваемого участка, м эн. в.;

hw – энергетическая высота, соответствующая работе сил сопротивления на рассматриваемом участке, м эн. в.

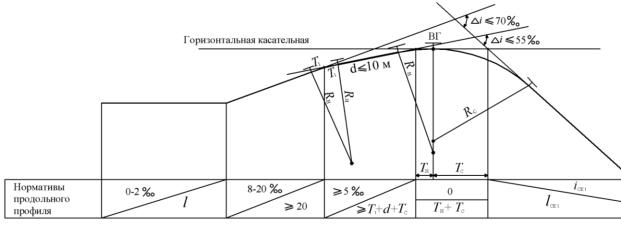

Рис. 7.7. Расчетная схема к определению скорости выхода с I ТП

|

|

I Т П |

определяется по формуле: |

||

В соответствии с рис. 7.7 значение hвых |

|

||||

hI Т П |

h |

h |

h . |

(7.22) |

|

вых |

о |

пр |

|

w |

|

Значение hпр определяется как разница отметок ВГ и нижнего конца I

ТП. Значение величины hw определяется как сумма работы трех удельных сил сопротивления – основного (hoсн), сопротивления от стрелочных переводов и кривых (hск) и сопротивления от торможения (hт) ОХ-100 на I ТП.

Профильная высота нижнего участка спускной части горки h3

определяется главным образом конструкцией плана горочной горловины и принятой крутизной элементов этого участка. Величина h3 по расчетному пути определяется как разность отметок нижней границы среднего участка –

H2 (начало II ТП) и расчетной точки – HРТ .

Сумма профильных высот расчетных участков h1 , h2н и h3

представляет собой один из возможных вариантов значений расчетной высоты сортировочной горки (см. рис. 7.5), м эн. в.:

H к h1 h2н h3 ,

(7.24)

Если конструктивная высота горки Hк , установленная при начальном значении профильной высоты среднего участка h2н , больше расчетной высоты Hр и при этом соблюдаются условия реализации установленной скорости роспуска с избыточными резервами интервалов между расчетными бегунами на разделительных элементах, то могут рассматриваться варианты высоты и профиля, образуемые при уменьшении h2 с учетом ограничения h1 h2 h3 H р .

Дополнительные варианты высоты и профиля горки могут образовываться также за счет уменьшения профильной высоты головного участка h1 .

Правильно рассчитанная высота сортировочной горки обеспечивает пробег всех отцепов, в том числе плохих бегунов, при неблагоприятных условиях до РТ, а отцепов с более хорошими ходовыми свойствами – и далее,

на пути подгорочного парка.

7.2. Продольный профиль сортировочной горки

Высота горки сама по себе еще не определяет скоростей, с которыми будет происходить скатывание вагонов, т.е. еще не обеспечивает необходимой производительности горки.

Между вершиной горки и РТ при одном и том же значении высоты горки может быть запроектировано множество различных вариантов продольного профиля (рис. 7.8). Одни могут иметь большую крутизну первых элементов и меньшую крутизну последующих, другие – наоборот.

Большие скорости скатывания будут обеспечивать варианты профиля с более крутыми начальными элементами и более пологими в конце.

Рис. 7.8. Варианты конструкции продольного профиля спускной части горки

Проектирование элементов профиля основано на применении интервально-прицельного регулирования скорости движения отцепов, /2/.

Профиль надвижной и перевальной частей горки следует проектировать с учетом назначения и мощности горки, расчетной скорости роспуска, мощности парковой тормозной позиции, веса и структуры перерабатываемых составов, технологии работы по расцепке вагонов.

Варианты профиля представлены на рис. 7.918.

Вариант 1 характеризуется облегченными условиями трогания с места полновесного состава, его целесообразно применять для роспуска тяжеловесных составов с постоянной скоростью. При увеличении скорости роспуска требуются парковые тормозные позиции повышенной мощности.

Вариант 2 отличается большей величиной противоуклона и позволяет более эффективно вести роспуск составов с переменной скоростью. Возможная дальность пробега отцепов в парк уменьшается с увеличением длины отцепа.

При проектировании профиля по варианту 2 должно быть обеспечено трогание с места и интенсивный разгон полновесного состава принятым типом горочных локомотивов при нахождении первого вагона у ВГ. Такая возможность проверяется методом тяговых расчетов, а оптимальная крутизна

18 Во втором варианте перед сопрягающей кривой горба горки подъем проектируется крутизной в среднем 12-16‰ на протяжении 150-100 м в целях повышения эффективности роспуска составов с переменной скоростью и безопасности скатывания длинных тяжелых отцепов, /2/.

выбирается на основе расчета энергетических затрат на надвиг и роспуск составов.

Радиусы вертикальных кривых при сопряжении элементов профиля на горбе горки должны быть 350-400 м в сторону надвижной части и 250-300 м

в сторону спускной части, считая относительно ВГ; при сопряжении остальных элементов на надвижной части – не менее 350 м, спускной части горки – не менее 250 м. Сопрягающие вертикальные кривые должны размещаться вне пределов вагонных замедлителей, остряков и крестовин стрелочных переводов. В виде исключения в пределах вертикальной кривой допускается располагать только переводную кривую стрелочного перевода.

а) Вариант 1

б) Вариант 2

Рис 7.9. Варианты конструкции продольного профиля надвижной части горки (без профильного разделительного элемента):

Суммарная крутизна сопрягаемых на горбе горки уклонов надвижной и спускной частей не должна превышать 55 ‰.

Если при указанных нормативах это условие не соблюдается, следует предусматривать на надвижной части непосредственно перед ВГ профильный разделительный элемент, который располагается на подъеме крутизной не менее 5 ‰. Длина такого элемента (между тангенсами смежных вертикальных кривых) должна быть не менее 10 м (рис. 7.10).

Примыкающий к разделительному элементу участок надвижной части должен иметь длину не менее 20 м. При этом суммарная крутизна уклонов этого участка и скоростного элемента не должна превышать 70 ‰.

Рис. 7.10. Конструкция продольного профиля надвижной части горки с профильным разделительным элементом

Спускная часть горки делится на следующие участки: скоростной

(возможно два), первой тормозной позиции (I ТП), промежуточный, второй тормозной позиции (II ТП), стрелочной зоны, предпарковый, парковой тормозной позиции, сортировочного пути до расчетной точки (рис. 7.11).

Скоростной элемент спускной части горки следует проектировать возможно более крутым, но не более 50 ‰. Разница крутизны этого элемента и следующего за ним допускается не более 25 ‰. Прямой (в

профиле) участок скоростного элемента, ограниченный тангенсами вертикальных сопрягающих кривых, должен иметь длину не менее 20 м.

I ТП горок большой и средней мощности необходимо размещать на спуске крутизной, устанавливаемой расчетом (как правило, не менее 12 ‰), а

на горках малой мощности (с одной тормозной позицией на спускной части)

– не менее 7 ‰.

Участок второй тормозной позиции (II ТП) необходимо проектировать на спуске крутизной, обеспечивающей в неблагоприятных условиях трогание с места расчетных плохих бегунов (в случае их остановки на ТП), но не менее 7 ‰, а в холодных IV-VI температурных зонах – не менее 10 ‰.

Рис. 7.11. Конструкция продольного профиля спускной части горки в увязке с планом

Крутизна участка стрелочной зоны до ее конца должна проектироваться в пределах от 1,0 до 1,5 ‰, на крайних пучках – до 2,0 ‰ для горок с числом путей до 30 и до 2,5 ‰ для горок с числом путей более 30 и в холодных температурных зонах. Допускается продлевать уклоны крутизной до 2 ‰ в

пределы закрестовинных кривых в начале СП. Крутизну участка сортировочных путей от предельного столбика последнего разделительного стрелочного перевода до парковой тормозной позиции при расположении ее в кривой допускается выбирать согласно предыдущему пункту, а на прямой – до

1,5 ‰.

Парковая тормозная позиция (ПТП) при оборудовании ее двухрельсовыми замедлителями на вновь сооружаемых горках19 при обосновании может располагаться на спуске до 8 ‰, в остальных случаях при расположении:

–в кривой – на уклоне крутизной до 2 ‰,

–на прямой – до 1,5 ‰.

Сортировочные пути за ПТП на вновь сооружаемых горках следует проектировать на равномерном спуске крутизной 0,6 ‰, кроме последнего участка длиной 100 м, который совместно с выходной горловиной сортировочного парка должен располагаться на подъеме (противоуклоне) 2 ‰.

При устройстве в сортировочном парке второй (дополнительной)

тормозной позиции сортировочные пути следует проектировать от I ТП до

II ТП на спуске 1 ‰, а часть пути до последнего участка (располагаемого на подъеме 2 ‰) – на спуске 0,6 ‰.

На эксплуатируемых горках при их реконструкции пути сортировочного парка допускается проектировать на расстоянии, равном длине половины состава – на спуске до 1 ‰, а оставшуюся часть пути (до

19 и на эксплуатируемых горках при благоприятных местных условиях.

противоуклона) на спуске 0,6 ‰. При этом может проектироваться дополнительная (вторая) механизированная парковая тормозная позиция20.

Продольный профиль спускной части горки следует проектировать отдельно для каждого пучка подгорочных путей.

Обратите Если на эксплуатируемом сортировочном устройстве продольный

внимание! профиль, в том числе профиль сортировочных путей, не представляется возможным привести в соответствие с Правилами и нормами, /2/, должен разрабатываться индивидуальный проект реконструкции устройства и оборудования его средствами комплексной механизации и автоматизации по отдельному заданию заказчика с применением, кроме балочных замедлителей,

других средств регулирования скорости вагонов.

Варианты конструкции горки (высоты и соответствующего ей продольного профиля) должны сравниваться в проекте по основным эксплуатационным показателям:

максимально возможной скорости роспуска для каждого варианта;

вероятности неразделения маршрутов скатывания отцепов при данной расчетной скорости роспуска;

возможным объемам маневровой работы по устранению «окон» между вагонами на подгорочных путях и запусков вагонов на несоответствующие сортировочные пути;

уровню наличной перерабатывающей способности горки.

Окончательный выбор высоты и профиля спускной части горки должен выполняться на основании технико-экономических расчетов, по суммарным приведенным строительным и эксплуатационным расходам.

При технико-экономических сравнениях вариантов по изменяющимся расходам необходимо учитывать капитальные затраты, связанные с изменением высоты горки и потребной мощности тормозных средств, а

также эксплуатационные расходы:

на механическую работу по торможению вагонов;

20 Или рассматриваться другие варианты регулирования скорости, без применения балочных замедлителей.