- •Махов а.М.

- •Санкт-Петербург

- •Введение

- •I. Введение в теорию графов Перечень используемых в дальнейшем обозначений

- •1. Определения

- •2. Ориентированные и неориентированные сети

- •3. Теорема о максимальном потоке и минимальном разрезе

- •4. Изоморфизм и гомеоморфизм графов.

- •5. Деревья и древовидности

- •6. Матричные представления сетей

- •7. Укладка графа. Плоские и планарные графы.

- •II. Задача о кратчайшей цепи

- •1. Постановка задачи

- •2. Алгоритм решения (алгоритм Дейкстры)

- •3. Пример решения

- •Примеры экономических задач, сводимых к задаче о кратчайшей цепи

- •III. Задача о минимальном остовном контуре

- •1. Постановка задачи

- •2. Алгоритм решения (алгоритм Литтла)

- •3. Пример решения

- •4. Задача коммивояжера

- •5. Заключительные замечания

- •Дополнительная литература

Махов а.М.

Сетевые методы планирования

Санкт-Петербург

2013

Введение

Возможность широкого применения сетевых методов анализа и оптимизации в экономических и управленческих задачах обусловлена двумя причинами. Во-первых, современное общество отчасти можно рассматривать как систему сетей, предназначенных для транспортирования, передачи, распределения электроэнергии, товаров и информации. Поскольку каждая из подсистем имеет весьма сложную структуру и является дорогостоящей, возникает необходимость в эффективном использовании уже существующих технических средств и в рациональном проектировании новых. При проектировании и усовершенствовании больших и сложных систем, а также при поиске путей их наиболее рационального использования существенное значение могут иметь методы сетевого анализа.

Во-вторых, для многих задач, не являющихся сетевыми по постановке, при сведении их к задаче на графе, процедура решения может быть существенно упрощена и сделана более наглядной, что является немаловажным в аргументации при реализации полученных результатов на практике.

Данное методическое пособие для обеспечения для самостоятельной работы студентов посвящено двум наиболее часто встречающимся сетевым задачам: построению плана замены оборудования и задаче коммивояжера. Следующие параграфы посвящены краткому изложению необходимого для выполнения работ математического аппарата.

I. Введение в теорию графов Перечень используемых в дальнейшем обозначений

x

![]() B

- элемент

x

принадлежит множеству B;

B

- элемент

x

принадлежит множеству B;

B A - множество B является подмножеством множества A;

B A - множество B включает множество A (A B);

A\B - разность множеств (множество, содержащее все элементы A, не входящие в B);

A

![]() В

A

B

- множество, являющееся объединением

(суммой) множеств A

и B;

В

A

B

- множество, являющееся объединением

(суммой) множеств A

и B;

A

![]() B

A

B

- множество, являющееся пересечением

(произведением) множеств A

и B;

B

A

B

- множество, являющееся пересечением

(произведением) множеств A

и B;

{...} - обозначение множества;

- пустое множество;

A {B, С} - множество A состоит из подмножеств B и C;

A {ai, i N} - множество A состоит из элементов ai, каждый из которых полностью характеризуется некоторым конкретным значением признака i, все значения которого составляют множество N;

A B - между всеми элементами множеств A и B установлено взаимно однозначное соответствие;

![]() xi-

сумма значений величины x,

характеризуемой признаком

i,

по всем возможным в промежутке [a,

b]

значениям этого признака;

xi-

сумма значений величины x,

характеризуемой признаком

i,

по всем возможным в промежутке [a,

b]

значениям этого признака;

![]() xi-

сумма значений величины x,

характеризуемой признаком i,

по всем возможным значениям этого

признака;

xi-

сумма значений величины x,

характеризуемой признаком i,

по всем возможным значениям этого

признака;

a F (b) - величина a является функцией (зависит от) величины b;

![]() -

любой;

-

любой;

: - такой, что;

![]() -

бесконечность;

-

бесконечность;

![]() -

существует.

-

существует.

1. Определения

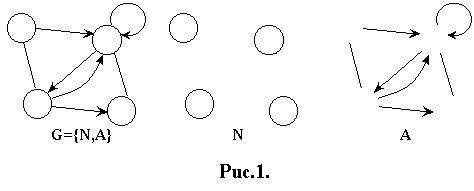

С етью

(графом) G

может быть назван любой объект, который

можно представить как совокупность

множества узлов N

и множества дуг A,

соединяющих их. G

{N, A}.

Каждый элемент множества A

есть пара (i,

j)

элементов множества

N.

Примеры графического представления

сетей и задающих их множеств см. рис. 1.

етью

(графом) G

может быть назван любой объект, который

можно представить как совокупность

множества узлов N

и множества дуг A,

соединяющих их. G

{N, A}.

Каждый элемент множества A

есть пара (i,

j)

элементов множества

N.

Примеры графического представления

сетей и задающих их множеств см. рис. 1.

Узлы также называют вершинами или точками, а дуги - ребрами, звеньями, линиями или ветвями. Граф G конечен, если конечны оба задающие его множества N и A.

Сеть

(граф)

G1,

состоящую из узлов и дуг, входящих в

сеть G,

называют подграфом сети G;

то есть G1

{N1,

A1}

- подграф G

{N, A},

если N1

![]() N

и A1

A.

Наиболее простое представление сети

получается, если использовать в качестве

элементов {N}натуральные

числа - номера узлов. Тогда каждая дуга

характеризуется парой чисел - номерами

узлов, которые она связывает.

N

и A1

A.

Наиболее простое представление сети

получается, если использовать в качестве

элементов {N}натуральные

числа - номера узлов. Тогда каждая дуга

характеризуется парой чисел - номерами

узлов, которые она связывает.

Однако каждый узел и дуга сети характеризуются еще одной числовой величиной, смысл которой определяется в конкретных задачах. В общем случае такое поставленное в соответствие узлу число называют его интенсивностью d. Узлы называют источниками (если d > 0), стоками (если d < 0) и нейтральными узлами (если d 0). Таким образом: N {N} {N-} {No}; N {n : dn > 0}, N- {n : dn < 0}, No {n : dn 0}.

Аналогично, поставленное в соответствие дуге (i, j) число той же природы, что и интенсивность узла, называют пропускной способностью дуги rij.

Потоком

F

{fij

: (i, j)

![]() A}

в сети G

называют совокупность величин fij

- потоков в дугах, удовлетворяющих

соотношениям:

A}

в сети G

называют совокупность величин fij

- потоков в дугах, удовлетворяющих

соотношениям:

![]() fij

-

fji

di,

i

N; 0

fij

rij. (1)

fij

-

fji

di,

i

N; 0

fij

rij. (1)

Здесь первое выражение отражает закон сохранения потока в сети, а второе задает допустимую область изменения потоков в дугах. Во многих задачах на сетях для каждой дуги вводят дополнительную числовую характеристику - обобщенную стоимость cij прохождения единицы потока по дуге, не имеющую аналога для узлов. В таком случае может быть поставлена задача об оптимальном по суммарной обобщенной стоимости потоке:

![]() cij

fij

opt

(2)

cij

fij

opt

(2)

при одновременном выполнении условий (1). В результате эта задача принимает вид стандартной задачи линейного (если cij const), либо нелинейного (если cij F (fkl), (k, l) A) программирования.

При решении задач в дальнейшем будут упоминаться методы и алгоритмы.

Метод - путь, способ получения решения; совокупность приемов, операций, направленных на достижение некоторой цели.

Алгоритм - последовательность четко определенных правил (команд) для получения решения за конечное число шагов.

Любой алгоритм - метод; но не любой метод является алгоритмом.