- •Информационные технологии Учебное пособие

- •1. Введение в современные информационные технологии

- •1.1. Основные понятия

- •1.2. Основные свойства информационной технологии

- •1.3. Базовые информационные технологии

- •1.4. Классификация информационных технологий

- •1.5. Формы представления информационных технологий

- •1.6. Методы информационной технологии

- •1.7. Стандарты информационных технологий

- •2. Информационные системы

- •2.1. Корпоративные и большие информационные системы

- •2.2. Развитие подходов к технической и программной реализации элементов информационных систем

- •2.3. Классификация информационных систем

- •2.4. Аппаратно-программная платформа информационных систем. Проблемы выбора аппаратно-программной платформы

- •2.5. Технологии открытых систем

- •3. Стандарты пользовательского интерфейса.

- •3.1. Структура и классификация пользовательских интерфейсов

- •3.2. Создание пользовательского интерфейса

- •3.2.1. Основные принципы создания пользовательского интерфейса

- •3.2.2. Управляющие средства пользовательского интерфейса

- •3.2.3. Качество интерфейса

- •3. Основные принципы создания пользовательского интерфейса.

- •4. Информационные технологии обработки данных

- •4.2. Характеристика и назначение информационных технологий обработки данных

- •4.3. Основные компоненты информационной технологии обработки данных

- •4.4. Хранилища данных

- •4.4.1. Концепция хранилища данных

- •4.4.2. Определение и типовые архитектуры хранилищ данных

- •4.4.3. Проектирование структуры реляционного хранилища данных

- •4.5. Оперативная аналитическая обработка данных (olap)

- •4.5.1. Требования к средствам оперативной аналитической обработки

- •4.5.2. Классификация продуктов olap по способу представления данных

- •4.6. Интеллектуальный анализ данных (иад)

- •4.7. Интеграция olap и иад

- •4.8. Data Marts

- •5. Технологический процесс обработки и защиты данных

- •5.1. Технологические операции сбора, передачи, хранения, контроля и обработки данных

- •5.2. Устройства обработки данных

- •5.3. Вопросы разработки информационных технологий обработки данных

- •5.6. Критерии оптимизации информационных технологий

- •5.7. Проектирование технологических процессов обработки данных

- •6. Графическое изображение технологических процессов. Схемы данных

- •7. Информационные технологии конечного пользователя. Пакеты прикладных программ

- •2. Программы -переводчики, средства проверки орфографии и распознавания текста включают:

- •8. Автоматизированное рабочее место (арм)

- •8.1. Признаки автоматизированных рабочих мест. Классификация автоматизированных рабочих мест

- •8.2. Инструментальные средства автоматизированного рабочего места

- •8.3. Организация экранного диалога автоматизированного рабочего места

- •9. Электронный офис

- •9.1. Автоматизация административных функций

- •9.2. Программное обеспечение электронного офиса

- •10. Сетевые информационные технологии. Локальные вычислительные сети

- •10.2. Принципы построения лвс

- •10.3. Семиуровневая модель лвс

- •10.4. Протоколы в лвс

- •11. Сетевые информационные технологии. Передача информации в сетях

- •11.1. Сетевая технология Ethernet

- •11.2. Сетевые технологии Fast Ethernet и Gigabit Ethernet

- •11.3. Локальная сеть Token Ring

- •11.4. Новая сетевая технология атм

- •11.5. Технология dtm

- •12.2. Объединение сетей в интерсеть

- •12.3. Сервис сетевой печати

- •12.4. Групповые и корпоративные информационные системы

- •13. Сетевые информационные технологии. Электронная почта

- •13.1. Электронная почта. Структура электронной почты, её возможности

- •13.2. Получение почтового ящика

- •13.3. Программы для работы с e-mail

- •13.4. Использование адресной книги

- •13.5. Создание и отправка сообщения

- •13.6. Чтение сообщений

- •14. Сетевые информационные технологии. Телеконференции. Компьютерные видеоконференции. Аудиоконференции. Электронная доска объявлений. Гипертекстовые и мультимедийные информационные технологии

- •14.1. Основные понятия и классификация телеконференций

- •14.2. Телеконференции

- •14.3. Компьютерные видеоконференции

- •14.4. Аудиоконференции

- •14.5. Аудиографические конференции

- •14.6. Электронная доска объявлений

- •14.7. Гипертекстовые и мультимедийные информационные технологии

- •15.3. Принципы перехода к новой информационной системе

- •16.3. Базы данных, субд, дифференциальные файлы

- •17. Интеграция информационных технологий. Системы электронного документооборота

- •17.1. Требования к системам электронного документооборота

- •6) Наличие средств групповой работы с документами и проектами;

- •7) Интеграция с ms Office.

- •17.2. Цели внедрения системы электронного документооборота:

- •17.3. Основные функции системы электронного документооборота:

- •17.4. Структура системы электронного документооборота

- •17.5. Общая тенденция развития систем делопроизводства и документооборота

- •1. Интеграция с системами обработки электронных и бумажных документов:

- •2. Развитие средств описания и обработки документов:

- •17.6. Проблемы внедрения электронной цифровой подписи в практику делопроизводства

- •17.7. Некоторые вопросы интеграции документационных систем и информационных технологий

- •17.8. Интернет - технологии управления делопроизводством

- •18. Интеграция информационных технологий. Исполнительные информационные системы. Географические информационные системы. Информационные технологии в менеджменте и маркетинге

- •18.1. Исполнительные информационные системы (Executive Support System)

- •18.2. Географические информационные системы (Geographical Information System)

- •18.3. Основные виды информационных технологий маркетинга

- •18.4. Информационные технологии в менеджменте

- •19. Технологизация социального пространства

- •Библиографический список

4.4.3. Проектирование структуры реляционного хранилища данных

Хранилища строятся на основе многомерной модели данных, подразумевающей выделение отдельных измерений (время, география, клиент, счет) и фактов (объем продаж, доход, количество товара) с их анализом по выбранным измерениям. Многомерная модель данных физически может быть реализована как в многомерных, так и в реляционных СУБД. В последнем случае она выполняется по схеме «звезда» или «снежинка». Данные схемы предполагают выделение таблиц фактов и таблиц измерений. Каждая таблица фактов содержит детальные данные и внешние ключи на таблицы измерений.

4.5. Оперативная аналитическая обработка данных (olap)

В основе концепции OLAP лежит принцип многомерного представления данных. В 1993 году в статье E. F. Codd рассмотрел недостатки реляционной модели, в первую очередь, указав на невозможность "объединять, просматривать и анализировать данные с точки зрения множественности измерений, то есть самым понятным для корпоративных аналитиков способом", и определил общие требования к системам OLAP, расширяющим функциональность реляционных СУБД и включающим многомерный анализ как одну из своих характеристик.

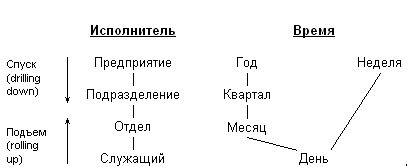

По Кодду, многомерное концептуальное представление (multi-dimensional conceptual view) представляет собой множественную перспективу, состоящую из нескольких независимых измерений, вдоль которых могут быть проанализированы определенные совокупности данных. Одновременный анализ по нескольким измерениям определяется как многомерный анализ. Каждое измерение включает направления консолидации данных, состоящие из серии последовательных уровней обобщения, где каждый вышестоящий уровень соответствует большей степени агрегации данных по соответствующему измерению. Так измерение Исполнитель может определяться направлением консолидации, состоящим из уровней обобщения «предприятие — подразделение — отдел — служащий». Измерение Время может даже включать два направления консолидации: «год — квартал — месяц — день» и «неделя — день», поскольку счет времени по месяцам и по неделям несовместим (рис. 8).

Рис. 8. Измерения и направления консолидации данных

4.5.1. Требования к средствам оперативной аналитической обработки

Кодд определил 12 правил, которым должен удовлетворять программный продукт класса OLAP (табл. 6).

Таблица 6

Правила оценки программных продуктов класса OLAP

1 |

Многомерное концептуальное представление данных (Multi-Dimensional Conceptual View) |

Концептуальное представление модели данных в продукте OLAP должно быть многомерным по своей природе, то есть позволять аналитикам выполнять интуитивные операции "анализа вдоль и поперек" ("slice and dice"), вращения (rotate) и размещения (pivot) направлений консолидации |

2 |

Прозрачность (Transparency) |

Пользователь не должен знать о том, какие конкретные средства используются для хранения и обработки данных, как данные организованы и откуда берутся |

3 |

Доступность (Accessibility) |

Аналитик должен иметь возможность выполнять анализ в рамках общей концептуальной схемы, но при этом данные могут оставаться под управлением оставшихся от старого наследства СУБД, будучи при этом привязанными к общей аналитической модели. То есть инструментарий OLAP должен накладывать свою логическую схему на физические массивы данных, выполняя все преобразования, требующиеся для обеспечения единого, согласованного и целостного взгляда пользователя на информацию |

4 |

Устойчивая производительность (Consistent Reporting Performance) |

С увеличением числа измерений и размеров базы данных аналитики не должны столкнуться с каким бы то ни было уменьшением производительности. Устойчивая производительность необходима для поддержания простоты использования и свободы от усложнений, которые требуются для доведения OLAP до конечного пользователя |

5 |

Клиент—серверная архитектура (Client—Server Architecture) |

Большая часть данных, требующих оперативной аналитической обработки, хранится на сервере, а извлекается клиентом. Поэтому одним из требований является способность продуктов OLAP работать в среде клиент—сервер. Главной идеей здесь является то, что серверный компонент OLAP должен быть достаточно интеллектуальным и обладать способностью строить общую концептуальную схему на основе обобщения и консолидации различных логических и физических схем корпоративных баз данных для обеспечения эффекта прозрачности |

6 |

Равноправие измерений (Generic Dimensionality) |

В

Продолжение

таблицы 6 |

7 |

Динамическая обработка разреженных матриц (Dynamic Sparse Matrix Handling) |

Инструмент OLAP должен обеспечивать оптимальную обработку разреженных матриц. Скорость доступа должна сохраняться вне зависимости от расположения ячеек данных и быть постоянной величиной для моделей, имеющих разное число измерений и различную разреженность данных |

8 |

Поддержка многопользовательского режима (Multi-User Support) |

Зачастую несколько аналитиков имеют необходимость работать одновременно с одной аналитической моделью или создавать различные модели на основе одних корпоративных данных. Инструмент OLAP должен предоставлять им конкурентный доступ, обеспечивать целостность и защиту данных |

9 |

Неограниченная поддержка кроссмерных операций (Unrestricted Cross-dimensional Operations) |

Вычисления и манипуляция данными по любому числу измерений не должны запрещать или ограничивать любые отношения между ячейками данных. Преобразования, требующие произвольного определения, должны задаваться на функционально полном формульном языке |

10 |

Интуитивное манипулирование данными (Intuitive Data Manipulation) |

Переориентация направлений консолидации, детализация данных в колонках и строках, агрегация и другие манипуляции, свойственные структуре иерархии направлений консолидации, должны выполняться в максимально удобном, естественном и комфортном пользовательском интерфейсе |

11 |

Гибкий механизм генерации отчетов (Flexible Reporting) |

Должны поддерживаться различные способы визуализации данных, то есть отчеты должны представляться в любой возможной ориентации |

12 |

Неограниченное количество измерений и уровней агрегации (Unlimited Dimensions and Aggregation Levels) |

Настоятельно рекомендуется допущение в каждом серьезном OLAP инструменте как минимум пятнадцати, а лучше двадцати, измерений в аналитической модели. Более того, каждое из этих измерений должно допускать практически неограниченное количество определенных пользователем уровней агрегации по любому направлению консолидации |

Набор этих требований, послуживших фактическим определением OLAP, следует рассматривать как рекомендательный, а конкретные продукты оценивать по степени приближения к идеально полному соответствию всем требованиям.