- •Содержание

- •Эмбриональное и постнатальное развитие лицевого нерва Эмбриональное развитие

- •Аномалии и варианты развития лицевого нерва

- •Хирургическая анатомия лицевого нерва Область мостомозжечкового угла

- •Транстемпоральная порция лицевого нерва

- •Топическая диагностика поражений лицевого нерва Дифференциальная диагностика и сопутствующие синдромы

- •Ведение больных с поражениями лицевого нерва

- •Хирургия лицевого нерва

- •Принципы хирургии лицевого нерва

- •Основные принципы шва на лицевом нерве

- •Хирургические доступы к лицевому нерву

- •Заключение

- •Список использованной литературы

- •Приложение a

Содержание

Эмбриональное и постнатальное развитие лицевого нерва 4

Эмбриональное развитие 4

Аномалии и варианты развития лицевого нерва 9

Хирургическая анатомия лицевого нерва 12

Область мостомозжечкового угла 12

Транстемпоральная порция лицевого нерва 13

Топическая диагностика поражений лицевого нерва 26

Дифференциальная диагностика и сопутствующие синдромы 26

Ведение больных с поражениями лицевого нерва 36

Хирургия лицевого нерва 37

Принципы хирургии лицевого нерва 39

Основные принципы шва на лицевом нерве 41

Хирургические доступы к лицевому нерву 52

Заключение 55

Список использованной литературы 57

Приложение A 59

Введение

Паралич лицевого нерва может поражать людей всех возрастов, как мужчин, так и женщин. В подавляющем большинстве случаев он является периферическим. Клиническая картина лицевого паралича хорошо известна и широко представлена в литературе. Среди параличей ЛН неизвестной этиологии особое место отводится параличу Белла, описанному в 1821г. Чарльзом Беллом и носящему его имя. Этот паралич также известен под различными названиями: ишемический, ревматический, от переохлаждения, вирусный. Последняя версия приобрела наибольшее число сторонников. Но до сих пор некоторые моменты преобладания вирусных параличей не нашли объяснения. Например, неизвестно, почему лицевые параличи вирусной этиологии – всегда периферические, а не центральные? Почему вирус, который легко проходит через все барьеры, не поражает ядро ЛН, а только периферический нейрон?

Лицевой паралич может также встречаться при ряде других заболеваний: хроническом гнойном среднем отите с холестеатомой (т.н. отогенные параличи ЛН), новообразованиях околоушной слюнной железы, опухолях лицевого и вестибулокохлеарного нервов в височной кости, родовой травме и может быть врожденным, сочетаясь с другой патологией. Также встречаются ятрогенные поражения ЛН, развивающиеся при хирургии среднего уха и околоушной слюнной железы. Оториноларингологов больше интересуют поражения ЛН, так или иначе возникшие вследствие повреждения его в височной кости.

Обсуждаемая проблема чрезвычайно актуальна на сегодняшний день. Это подтверждается тем фактом, что 1 раз в 4 года собирается международный симпозиум по проблеме параличей ЛН. На последнем таком симпозиуме была организована рабочая группа, названная в честь Ч.Белла – Sir Charles Bell Society (SCBS). Целью создания SCBS стала необходимость координации научно-исследовательских работ, проводимых различными специалистами в разных странах по проблеме патологии ЛН, и представление их результатов на всеобщем форуме.

Эмбриональное и постнатальное развитие лицевого нерва Эмбриональное развитие

Основной комплекс лицевого нерва (ЛН), его ветви, соотношения с другими структурами закладываются в течение первых трех месяцев пренатальной жизни. Во время этого периода дифференцируются мышцы, становятся функциональными и активно сокращаются. Важные этапы развития ЛН наблюдаются и после рождения. ЛН не является окончательно развитым примерно до 4-х лет после рождения.

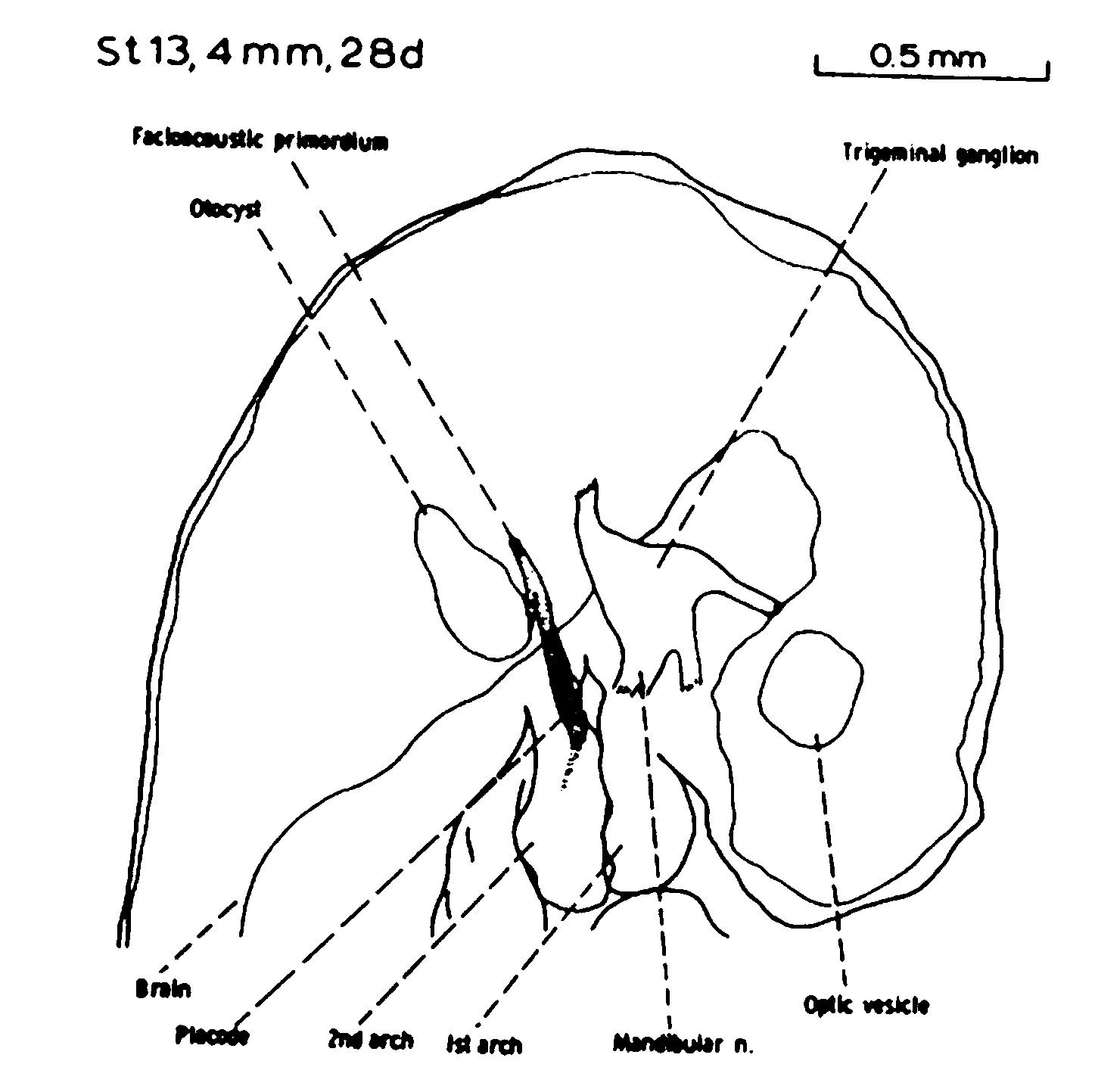

Зачаток, из которого формируется ЛН, впервые идентифицируется в конце 3-ей недели гестации, когда полная длина эмбриона составляет 3 мм. В этот период группа клеток нервного гребешка появляется дорсолатерально (см. рис.1,2) от еще открытого ромбэнцефалона и несколько ростральнее статоакустической |

|

|

Рисунок 1 Изображение обозначаемых направлений |

||

плакоды (плакода - местное утолщение слоя зародышевого эпителия). Поскольку эта группа клеток также дает начало VIII-й паре, он называется акустикофациальным гребешком (acusticofacial primordium ).

|

||

|

В конце 4-й недели фациальная и акустическая порции гребешка становятся более четкими. Одновременно статоакустическая плакода инвагинируется, формируя отокисту (otocyst ), из которой в дальнейшем формируется перепончатый лабиринт внутреннего уха. Фациальная порция примордиума представляет собой узкий столбик клеток, который дальше расширяется вентрально к утолщению эктодермы, называемой плакодой. Эта плакода располагается на поверхности 2-й жаберной дуги. Акустическая порция заканчивеатся на стенке отокисты (см.рис.2).

|

|

Рисунок 2 Изображение фациоакустического примордиума в конце четвертой недели гестации (28 дней) |

||

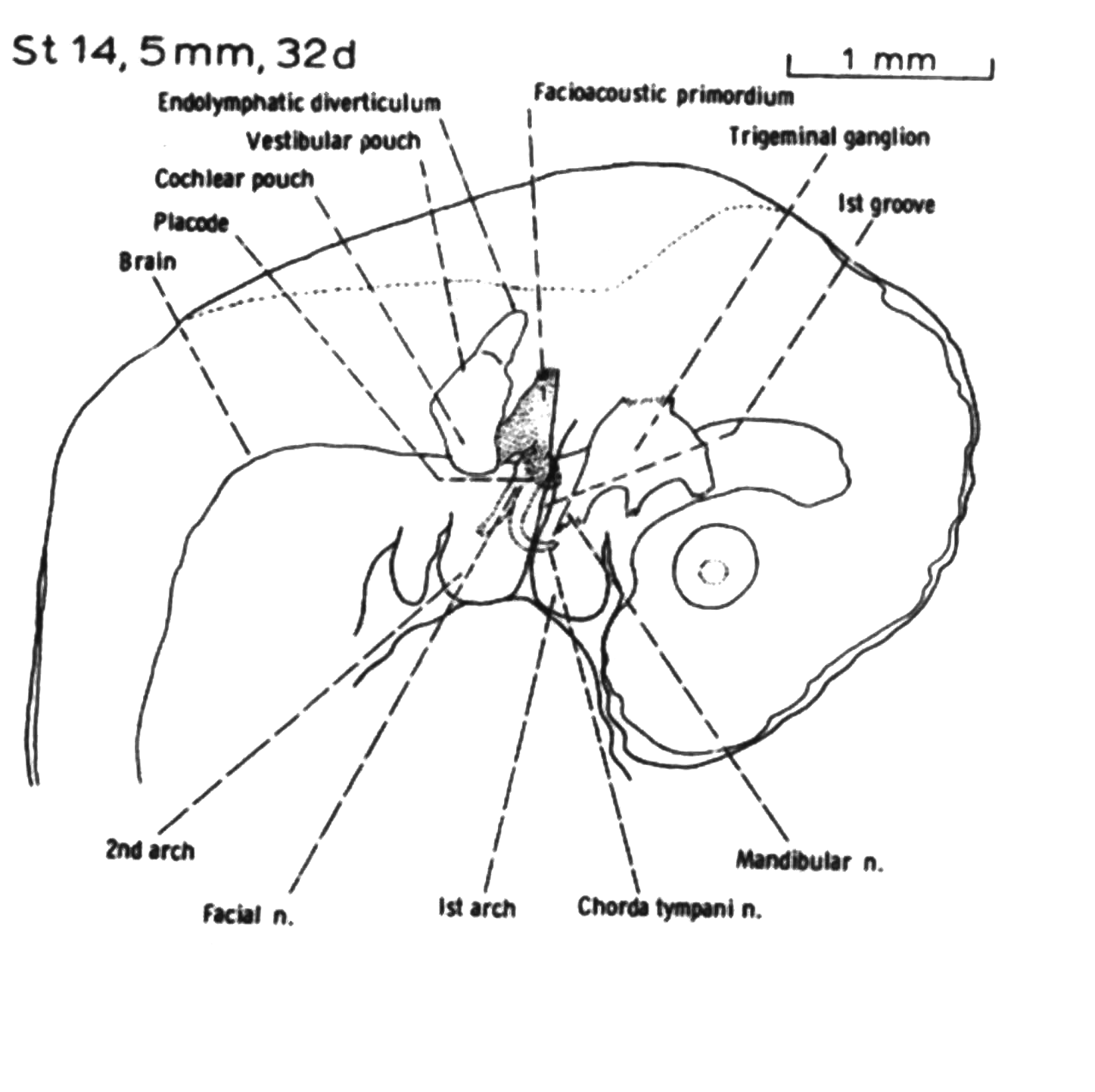

В начале 5-й недели гестации появляется коленчатый узел (ganglion geniculatum) как скопление нейробластов фациальной порции примордиума в области, где нервный гребешок и клетки плакоды соприкасаются. Дистальный сегмент его еще слабо идентифицируется и подразделяется на 2 эквивалентные ветви.

Первая следует каудально в плотную мезенхиму 2-й жаберной дуги и представляет собой в будущем основной ход ЛН, другая, которая заворачивается рострально к 1-й жаберной дуге, становится chorda tympani (см. рис. 3 и 4).

|

|

Рисунок 3 Фациоакустический примордиум на 5-й неделе гестации (32 дня). Имеются ganglion geniculatum и chorda tympani, родительский нерв оканчивается в мезенхиме 2-й жаберной дуги. |

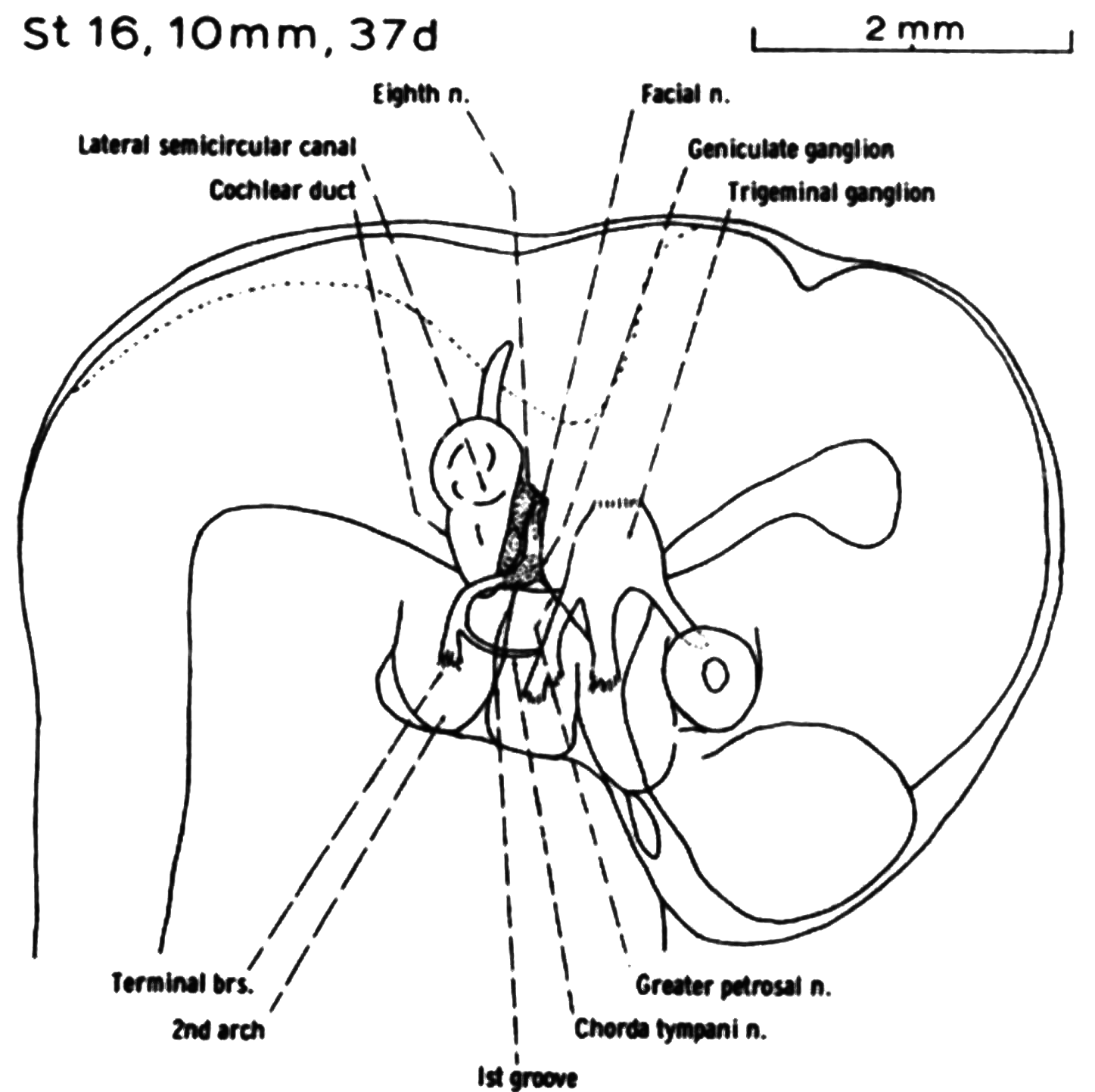

Рисунок 4 Отделение лицевого нерва от акустического на 6-й неделе эмбриональной жизни (37дней). Показано формирование изгиба в курсе ЛН дистальнее от ganglion geniculatum и его тесное отношение к улитковому протоку. Второй появляется ветвь большого поверхностного каменистого нерва |

Интрамедуллярная порция

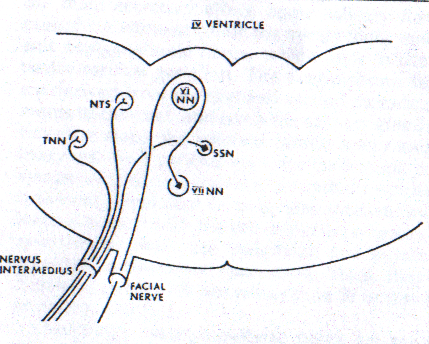

Фациальная и акустическая порции примордиума делятся проксимально на 2 различных нерва ближе к концу 5-й недели гестации. В это время уже узнаваемо двигательное ядро ЛН. Оно возникает из нейробластов метэнцефалической порции ромбэнцефалона. Ядро состоит из меньшей дорсальной дополнительной части и большей вентральной основной порции. Двигательные ядра VII и VIII черепномозговых нервов (ЧМН) вначале лежат в непосредственной близости в области моста среднего мозга. По мере удлинения и расширения метэнцефалона ядро VI-го нерва восходит в направлении ядра ЛН, смещая нервные волокна, которые покидают ядро ЛН. Смещение интрамедуллярных волокон ЛН формирует внутреннее колено (internal genu)ЛН. Это тесное взаимоотношение между двигательными ядрами VI и VII ЧМН объясняет патологию врожденного синдрома Мебиуса (Mobius Syndrom), так же как и приобретенные воспалительные, сосудистые и неопластические заболевания, которые поражают всю порцию обоих этих ЧМН (расположение ядер VI и VII нервов у взрослого человека см. на рис. 5).

|

Рисунок 5 Связи ЛН с другими ЧМН в области моста. NTS-nucleus tractus solitarii; SSN-superior salivary nucleus; TNN-нисходящее ядро V-го нерва; NN-ядро VI-го нерва; VII NN-ядро ЛН.

|

Экстрамедуллярная порция

Корешки

Корешки ЛН становятся различимыми ближе к концу 7-й недели гестации, когда ganglion geniculatum становится хорошо определяемым. Nervus intermedius , который составляет чувствительную часть корешков, исходит от ganglion geniculatum и следует к стволу мозга между двигательным корешком ЛН и VIII-м нервом. Он обычно расположен в это время в виде одного или двух основных пучков. Двигательные корешки следуют в основном каудальнее от ganglion geniculatum. Факт того, что ganglion geniculatum и nervus intermedius формируются независимо от двигательных путей, допускает то, что у пациентов с врожденным параличом ЛН могут быть нормальными вкус и слезоотделение, поскольку агенезия ядра ЛН или повреждение двигательных волокон, иннервирующих мимическую мускулатуру, не нарушает другие функции нерва. Поэтому топографические тесты позволяют отдифференцировать врожденный вариант паралича ЛН.

Интратемпоральный сегмент

Ход интратемпорального сегмента ЛН и его ветвей формируется до экстратемпоральной порции. Интратемпоральный сегмент (ИС) вначале идет вертикально от мозга ко 2-й жаберной дуге. Наружное колено (external genu) начинает формироваться ближе к концу 5-й недели, когда нервный гребешок (примордиум) изгибается несколько каудальнее от точки контакта с плакодой, где формируется ganglion geniculatum. Поскольку область уха расширяется во время 6-й и 7-й недель, горизонтальный сегмент ЛН становится четко обозначенным, расширяясь каудально от ganglion geniculatum. После короткого горизонтального курса он изгибается вертикально, следуя к области 2-й жаберной дуги.

Многочисленные исследования пытаются объяснить причину формирования горизонтального сегмента. Padget считает, что расширение 1-й жаберной дуги и увеличение максиллярной области приводит к сдавлению 2-й жаберной дуги в каудальном направлении. Во время такого движения дистальный сегмент ЛН одновременно передвигается каудально, являясь причиной формирования горизонтального сегмента.

С другой стороны, Gerhardt и Otto считают, что горизонтальный сегмент формируется как результат рострального смещения верхних частей 1-й и 2-й жаберных дуг, пока нижние части остаются фиксированными. Корешок ЛН остается стабильным, и дистальный сегмент нерва смещается каудально, приводя к формированию горизонтального сегмента.

Определенные взаимоотношения интратемпорального сегмента ЛН в основном сформированы к 8-й неделе гестации, когда формируется хрящевая ушная капсула вокруг перепончатого лабиринта. В это время перепончатый лабиринт достигает формы в основном как у взрослых. Двумя неделями позже можно видеть, что ЛН лежит в глубокой борозде этой хрящевой капсулы.

Процесс оссификации начинается на 21-й неделе гестации от переднего центра оссификации и на 26 неделе от каналикулярного (заднего) центра оссификации, расположенного около m.stapedius. Оссификация происходит в передне-заднем направлении. Передний центр обеспечивает оссификацию 83% длины канала ЛН (2,5мм.), соответственно задний центр – 17% (0,5мм.). Уже после рождения (до 3-х месяцев) происходит «сплавление» этих двух центров в области овального окна, т.е. у новорожденных нерв не полностью покрыт костью. Примерно в 80% случаев эти процессы протекают симметрично. Анатомическое расположение самого ЛН, его ветвей, сосудов, питающих нерв, а также все коммуникации ЛН формируются до 16 недель гестации, т.е. предшествуют процессам оссификации фаллопиевого канала. Таким образом, механизм оссификации фаллопиевого канала не играет роли в формировании мальформаций ЛН. Дегисценции ЛН следует рассматривать не как врожденные аномалии, а как варианты нормального анатомического развития [3,4,6].

Ветви

Первой ветвью интратемпоральной порции ЛН является chorda tympany, она узнаваема на 5-й неделе гестации и следует вентральнее вдавления 1-й жаберной дуги (слуховая труба), заканчивается рядом с терминальными волокнами мандибулярной ветви тройничного нерва. К 7-й неделе chorda tympany заканчивает свое формирование в среднем ухе. На 8-й неделе гестации идентифицируется n.stapedius и n.petrosus major.

Экстратемпоральный сегмент

Первыми идентифицируемыми ветвями являются задняя аурикулярная ветвь и ветвь к m.digastricus. Обе ветви идентифицируются на 6-й неделе гестации. Темпорофациальная и цервикофациальная ветви - к концу 7-й - началу 8-й недели. К концу 8-й недели хорошо идентифицируются волокна temporalis, zygomaticus, buccalis, mandibularis, а также cervicalis.

На 7-й неделе гестации развиваются коммуникации со 2-м и 3-м шейными симпатическими нервами, а далее также с ветвями V-го нерва: аурикулотемпоральными, инфраорбитальными, буккальными, ментальными ветвями. К концу 12-й недели все эти коммуникации имеются и хорошо развиты.

Соотношения с мимическими мышцами.

Исследования времени появления рефлексов человека показали, что некоторые мимические мышцы начинают функционировать на 8-й неделе гестации.

Постнатальное развитие

При рождении сосцевидный отросток отсутствует, а барабанное кольцо узкое. Лицевой нерв принимает более глубокое и таким образом более защищенное положение между 2-м и 4-м годами, когда барабанное кольцо увеличивается и формируется сосцевидный отросток. Таким образом, у новорожденного и до 4-хлетнего возраста ЛН лежит непосредственно под кожей при выходе из височной кости и является очень уязвимым для повреждения. Кроме того, у новорожденных, т.н. “конечные ветви”, располагающиеся под нижней челюстью, очень тонки, так что может потребоваться оптика для их идентификации. Эти факторы являются причиной высокой частоты повреждения ЛН во время хирургических вмешательств в области околоушной слюнной железы у младенцев и маленьких детей.

Во время формирования сосцевидного отростка также изменяется соотношение между chorda tympany и ЛН. Chorda tympany покидает височную кость при рождении через шилососцевидное отверстие, она расположена в своем собственном костном канале. Этим объясняется меньшее количество сосочков языка на передней трети языка на стороне паралича ЛН, возникшего во время перинатального сдавливания ЛН при его выходе из височной кости.

Миелинизация двигательных волокон после рождения продолжается до 4-хлетнего возраста, о чем свидетельствует снижение латентного времени проводимости в нерве и прогрессивное увеличение соотношения миелинизированных волокон к немиелинизированным. После 40-летнего возраста число миелинизированных волокон в самом нерве и в отношении на единицу площади значительно снижается. Этим объясняется более быстрая регенерация нерва у маленьких детей по сравнению с более старшими при повреждениях ЛН или трансплантации.