- •Ольга Александровна Анищенко Генезис и функционирование молодежного социолекта в русском языке национального периода

- •Аннотация

- •Ольга Александровна Анищенко Генезис и функционирование молодежного социолекта в русском языке национального периода

- •Введение

- •1. Обозначения молодежной речи на разных этапах ее истории и изучения

- •1.1. «Слово техническое» – одно из первых обозначений молодежного социолектизма

- •1.2. Термин «язык» как традиционный в XIX веке при обозначении различных социально‑обусловленных вариантов языка. Язык школьников

- •1.3. Термин «жаргон» как обозначение молодежной речи на разных этапах ее развития

- •1.4. Термин «арго» по отношению к молодежному социолекту

- •1.5. Сленг и молодежь

- •1.6. Современная система понятий и терминов молодежного социолекта: за и против

- •2. Молодежный социолект как особая разновидность социально‑групповых диалектов. Его специфика

- •2.1. Проблема социально‑возрастного и психофизического аспектов носителей молодежного социолекта

- •2.2. Функции молодежного жаргона

- •Конец ознакомительного фрагмента.

1.6. Современная система понятий и терминов молодежного социолекта: за и против

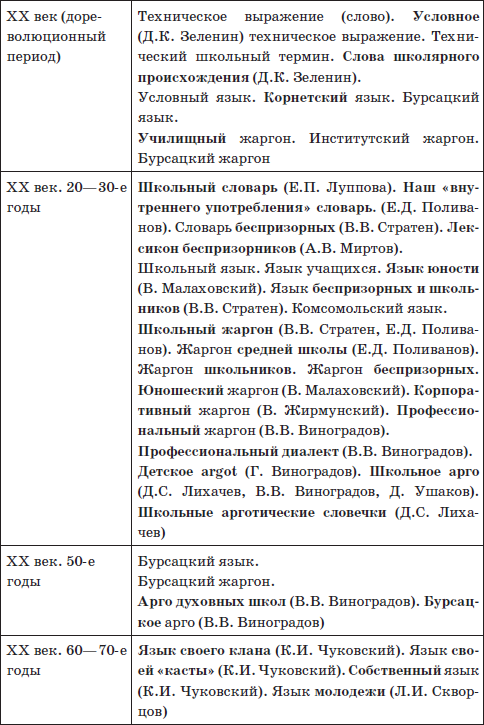

Проведенное исследование (обращение к истокам русского молодежного жаргона, рассмотрение истории отражения молодежной лексики в литературных памятниках и истории изучения молодежной речи) позволило выявить хронологию появления различных терминов, обозначающих молодежный жаргон. Результаты могут быть представлены в таблице.

Хронология функционирования лингвистических терминов (и дополнительных дефиниций к ним), обозначающих молодежную лексику и фразеологию

Данные таблицы отражают время появления различных обозначений, возрастание их популярности, лингвистическую закрепленность, а также их взаимозаменямость на определенных исторических этапах.

Наблюдение показывает: при обозначении специфической лексики и фразеологии учащаяся молодежь чаще всего использует словосочетания с компонентами «язык» и «жаргон», подбирая к ним определения, указывающие как на уникальность лексикона (свой, особый, наш, особенный), так и на сферу его функционирования (кадетский, семинарский, институтский и т. д.); исследователи молодежной речи обращаются не только к популярным среди создателей жаргона обозначениям, но и к терминам «диалект», «арго», «сленг», используя дефиниции «условный», «типичный», «корпоративный», «профессиональный», «юношеский», «групповой» и др., подчеркивающие социальную, возрастную ограниченность.

Экскурс в историю позволил выявить не только используемый исследователями понятийно‑терминологический аппарат, но и их предпочтение того или иного обозначения: термина язык [Тиханов 1899; Зеленин 1905; Бодуэн де Куртене 1908; А.И. Томсон 1910; П.С. Богословский 1927; Е.Д. Поливанов 1931; В.В. Стратен 1931; В.Виноградов 1934 и др.], жаргон [Тиханов 1899; Бодуэн де Куртенэ 1908; Копорский 1927; Е.Д. Поливанов 1931; В. Виноградов 1934; Ахумян 1957; Кевлишвили 1958; Сорокин 1965; Серебренников 1970; Копыленко 1976; Лошманова 1975; Скворцов 1979; Дубровина 1980; Борисова‑Лукашанец 1983; Туманян 1985; Грачев 2002 и др.], арго [Тиханов 1899; Г. Виноградов 1926; Ларин 1928; Стратен 1931; В. Виноградов 1934; Жирмунский 1936; Ушаков 1935; Лихачев 1938; Ахумян 1957; Кевлишвили 1958; Сорокин 1965; Елистратов 1994 и др.], сленг / слэнг [Скворцов 1966; Борисова‑Лукашанец 1983; Мазурова 1988; Грачев, Гуров 1989, Рожанский 1992; Береговская 1996; Никитина 1998, 2003 и др.]. Однако, как было отмечено выше, в научных исследованиях «наблюдается разнобой в понимании и употреблении этих терминов» [Грачев 1997: 11].

Подобная «терминологическая ситуация» прослеживается и сегодня. «Получилось так, – утверждает B.C. Елистратов, – что по поводу арго и жаргонов лингвисты создали свой жаргон, причем, в отличие, например, от носителей «блатной музыки», сами лингвисты понимают друг друга не всегда» [Елистратов 1995].

Это ироничное замечание исследователя справедливо. В связи с тем что в языках‑источниках к терминам арго, жаргон, сленг до сих пор нет однозначного отношения, по‑разному трактуются они и в современном русском языкознании.

О трудностях разграничения терминов пишут и начинающие исследователи, и жаргонологи, имеющие многолетний опыт работы с субстандартной лексикой. Так, В.М. Мокиенко и Т.Г. Никитина в Предисловии к «Большому словарю общего жаргона» (в обращении «К читателю») подчеркивают, «сколь ожесточенные споры вызывают у исследователей живой русской речи и определение жаргонизма, и попытки отделить этот термин от терминов арго, сленг, субстандарт, нонстандарт и др.» [БСРЖ: 7]. Ученые говорят о неразрешимости данной терминологической проблемы и о том, что не будут пытаться «открывать очередную Америку в унификации терминологического многоголосья» [ТСРШСЖ: 3]. Свою позицию они аргументируют установкой продолжать традицию лексикографической и социолингвистической школы Б.А. Ларина, который с присущей ему смелостью нейтрализовал ведущиеся жаргонологами в 1930‑е годы споры, употребив термины «арго» и «жаргон» как синонимы [БСРЖ: 7–8]. Вместе с тем надо отметить, что В.М. Мокиенко и Т.Г. Никитина выбирают термин жаргон ведущим (нейтральным), о чем пишут сами («Традиционная отечественная интерпретация терминов жаргон, арго, сленг дает тем не менее возможность принять чисто прагматическое определение первого термина как доминантного» [БСРЖ: 7–8]) и о чем свидетельствуют названия их совместных лексикографических проектов: Мокиенко В.М., Никитина Т.Г. Большой словарь русского жаргона. СПб.: Норинт, 2000; Вальтер X., Мокиенко В.М., Никитина Т.Г. Толковый словарь русского школьного и студенческого жаргона. Около 5000 слов и выражений. М., 2005.

Таким образом, понимая «неразрешимость терминологической проблемы», мы все же должны определиться с употребляемой в монографии терминологией и, погрузившись в «терминологическое поле», выбрать наиболее подходящие обозначения для молодежной лексики.

Обращение к словарям отражает стремление лексикографов пояснить один термин через соотношение с другим, устанавливая между ними сходство, а нередко и ставя знак равенства. Д.Н. Ушаков подчеркивает: «Жаргон – то же, что арго» [ТСУ: 846]. В словаре О.С. Ахмановой арго – то же, что и жаргон, но в отличие от последнего «лишено пейоративного, уничижительного значения»; авторскую позицию подчеркивают примеры к словарным статьям (к арго и жаргону соответственно): Арго военное / Жаргон военный. Арго воровское / Жаргон воровской. Арго спортивное / Жаргон спортивный. Арго школьное / Жаргон школьный [Ахманова 1969: 53; 148].

Близость рассматриваемых терминов прослеживается и в «Словаре русского языка» С.И. Ожегова, который дает следующие (во многом схожие!) определения – жаргону: «Речь какой‑нибудь социальной или иной объединенной общими интересами группы, содержащая много отличных от общего языка, в том числе искусственных, иногда условных слов и выражений / жаргон торговцев, воровской жаргон /» [СО: 174] и арго: «Условные выражения и слова, применяемые какой‑нибудь обособленной или профессиональной группой, кружком и т. п. / воровское арго /» [СО: 30].

Не проясняют специфику арго и авторы энциклопедии‑справочника «Культура русской речи» (2003): «арготизмы (от франц. argot – жаргон) – слова и обороты, входящие в состав какого‑либо арго (условная речь относительно замкнутой социальной группы или сообщества, с элементами «тайности»: театральное, спортивное, воровское, картежное, армейское и др. виды арго) и при этом широко используемые в общей речи» [Культура русской речи 2003: 78].

Данная ими трактовка противоречива: отмечается «замкнутость» арго, «тайность» арготизмов и в то же время подчеркивается широкая употребительность арготизмов «в общей речи»; вызывает критику и перевод французского слова argot словом «жаргон».

Мы разделяем точку зрения тех исследователей, которые, проводя грань между арго и жаргоном, учитывают, во‑первых, первоначальное значение терминов (этому были посвящены отдельные страницы в диссертации), а во‑вторых, «специфику тех языковых явлений, которые они обозначают» [Грачев 1997: 11]. Так, в монографии М.А. Грачева «Русское арго» термином арго обозначается только лексика деклассированных элементов [Грачев 1997: 11]. Это, на наш взгляд, обоснованно и подкрепляется сложившейся лингвистической традицией. [См. труды В.М. Жирмунского, В. Стратена, В.Д. Бондалетова и др.]. В.М. Жирмунский, дифференцируя понятия «арго» и «жаргон», считает, что арго («воровской язык», «жаргон деклассированных») занимает особое место среди жаргонов профессий и корпораций: «Специфическим отличием арго от других видов жаргона является его профессиональная функция: в то время как…корпоративные жаргоны являются своего рода общественной забавой, языковой игрой, подчиненной принципам языковой экспрессивности, арго…служит орудием их профессиональной деятельности, самозащиты и борьбы против остального общества» [Жирмунский 1936: 118–119].

Терминологическое разграничение терминов представлено и в классификации социальных диалектов В.Д. Бондалетова (рассмотренной раннее), и в научных взглядах Л.И. Скворцова, по мнению которого, арго – это тайный язык, которым пользуются члены закрытой группы, низы общества, а жаргон – это социальный диалект определенной возрастной общности или профессиональной корпорации [Скворцов 1979: 23–24; 82–83].

Трактуя вслед за учеными арго как речевой обиход низов общества, мы будем использовать в нашей работе термин жаргон (школьный жаргон, молодежный жаргон). Термин «арго» будет сохраняться при цитировании научных работ, где арго и жаргон синонимичны.

Современные исследования молодежного лексикона, в частности диссертации конца XX – начала XXI века [См.: Миралаева 1994; Гойдова Сильвия 2004; Шмачков 2005; Никитина 2005; Арустамова 2006; Казачкова 2006 и др.] отражают преимущественное использование обозначений жаргон и сленг, причем нередкое их синонимичное употребление [Никитина 2005: 8; Арустамова 2006: 9]. Отождествлять эти термины, на наш взгляд, также неправомерно.

Нам близко определение сленга Л.И. Скворцова: «жаргонообразная, жаргонная лишь по происхождению лексика (сленг) служит обычно своеобразным средством оживления бытовой речи, составляет сосуществующую с обычными вариантами систему общебытового словаря, экспрессивно ярко окрашенную» [Скворцов 1966: 15]. Исследователи, разделяющие точку зрения Л.И. Скворцова, не относят сленг к социально и диалектно ограниченной лексике: «он лишь создается в среде представителей разных профессий, но бытует уже за пределами этих профессий в разговорно‑бытовой лексике» [Соловьева 1961: 149]; это «особый лексико‑фразеологический слой, составляющий основу современного нелитературного просторечия» [Саляев 2007: 29]. По мнению О.С. Ахмановой, сленг: 1. «Разговорный вариант профессиональной речи»; 2. «Элементы разговорного варианта той или другой профессиональной или социальной группы, которые, проникая в литературный язык или вообще в речь людей, не имеющих прямого отношения к данной группе лиц, приобретают в этих разновидностях языка особую эмоционально‑экспрессивную окраску» [Ахманова 1969: 419].

Сказанное сближает термин сленг с понятием «разговорной речи» и «просторечия», однако в отличие от них он имеет ощутимую социальную маркировку. Именно так этот термин трактуется в Большом энциклопедическом словаре (Языкознание), где одно из значений сленга – «совокупность жаргонизмов, составляющих слой разговорной лексики, отражающей грубовато‑фамильярное, иногда юмористическое отношение к предмету речи… Сленг состоит из слов и фразеологизмов, которые возникли и первоначально употреблялись в отдельных социальных группах…» [Большой энциклопедический словарь 1998: 461].

В нашей работе термином молодежный сленг обозначается лексический пласт, первоначально возникший в одном из социальных диалектов (жаргонов, арго), но перешедший в интержаргон и ставший популярным в речевом общении молодежи. Интержаргон, интержаргонная лексика – это перекрещивающиеся общие части бытового (и отчасти профессионального) словаря разных жаргонных формаций [Скворцов 1966: 10; Грачев 1997:16]. Единицы интержаргона с течением времени либо выходят из употребления, либо перемещаются в просторечное употребление. Так называемые «промежуточные» обозначения (интержаргон, интержаргонная лексика, жаргонизированная лексика) призваны подчеркнуть «широкий круг носителей, гибкость и изменчивость языка социально‑возрастной группы, а также его тенденцию к заимствованию слов из различных жаргонов» [Бабина 2002].

Среди используемых в диссертации терминов – социальный диалект, социолект, субъязык, являющиеся обобщающими обозначениями социальных разновидностей языка и лишенные оценочной окраски.

Термин «социальный диалект» появился в научном обиходе в годы зарождения отечественной социолингвистики: Е.Д. Поливанов впервые использует его для обозначения социально обусловленных вариантов языка. Позже диапазон понятийного наполнения термина варьируется: к числу социальных диалектов относят основные формы существования языка, включая и территориальные диалекты, и литературный язык [Жирмунский 1969: 23]; при втором, узком подходе рассматривается лишь «арго бродячих торговцев» [Степанов 1975: 198].

В.Д. Бондалетов дает термину «вторую жизнь», представив классификацию социальных диалектов (социолектов) и закрепив за ним обозначение языковых вариантов, употребляемых в обиходе определенных общественных или профессиональных групп. «Общей чертой всех языковых образований, включаемых в категорию социальный диалект, – подчеркивает ученый, – является ограниченность их социальной основы: они выступают средством общения отдельных социальносословных, производственно‑профессиональных групп и возрастных коллективов, а не всего народа (как литературный язык) и не всего населения региона (как территориальные диалекты)» [Бондалетов 1987: 68].

Особое место в классификации В.Д. Бондалетова занимают групповые, или корпоративные, жаргоны, которые «в отличие от профессиональных социолектов порождены…стремлением дать общеизвестным понятиям свое обозначение, отличающееся новизной и экспрессией» [Бондалетов 1987: 71–72].

Молодежный жаргон в нашей работе рассматривается как разновидность социально‑групповых диалектов (социолектов).

Различается школьный жаргон XIX века (семинаристов, кадетов, гимназистов, воспитанниц института благородных девиц, студентов и других ученических корпораций), жаргон беспризорников и подростков 20–30‑х годов XX века, общемолодежный жаргон (второй половины XX века, на рубеже XX–XXI веков) и его разновидности (специализированные социолекты): жаргон неформальных молодежных объединений (хиппи, панков, металлистов, фанатов), жаргоны хипхо‑перов, компьютерщиков, уличных музыкантов, толкиенистов. Центральное место в исследовании займет жаргон учащейся молодежи – своеобразное связующее звено молодого поколения разных столетий.