- •Стратегия дифференциации.

- •Концентрическая стратегия фирмы.

- •1. Метод Структурирования Функции Качества

- •Ключевые факторы успеха инкубатора бизнеса

- •Менеджер инкубатора бизнеса

- •Услуги инкубатора бизнеса

- •Стадия роста инкубатора бизнеса

- •Стадия зрелости инкубатора

- •Алферовский фонд- поддержка молодых ученых в области теоретической физики

- •Благотворительный фонд Владимира Потанина – поддержка студентов, аспирантов в области научной деятельности

- •Фонд Династия- поддержка молодых ученых в области информационных технологий

- •Механистические (бюрократические):

- •2. Органические (адаптивные)

- •Высший руководитель

- •14 Принципов эффективности:

- •1. К внеоборотным активам относятся:

<!-- Вопрос 1. Поведение потребителя. -->

Существует экономическая теория поведения потребителя. Она позволяет описать его предпочтения и его оптимальный выбор. Потребитель в условиях фиксированного бюджета распределяет его определенным образом между различными наименованиями товаров и услуг.

Теория потребительского поведения определяется следующими положениями:

1. предпочтения являются полными (оперируем корзинами, которые не делятся). При этом допущении абстрагируемся от стоимости корзины.

2. предпочтения транзитивны: если корзина А предпочтительнее корзины В, а корзина В предпочтительнее С, то потребитель явно предпочитает корзину А. Это допущение гарантирует, что предпочтения согласованы друг с другом.

3. все товары хороши, т.е. желанны. При этом потребитель всегда предпочитает большее количество любого товара меньшему.

Потребительские предпочтения графически изображаются с помощью кривых безразличия.

Она состоит из точек, каждая из которых показывает комбинацию 2 благ. При этом все предпочтения на одной кривой имеют одинаковую ценность для потребителя, следовательно, он безразличен, какая из них лучше.

На этом поле есть точки, которые имеют одинаковую стоимость. Через любую другую точку можно провести другую кривую безразличия, которая покажет иную стоимость удовлетворения потребностей.

Несколько кривых безразличия – карта кривых безразличия. Положительный наклон не может быть, т.к. тогда корзина А и корзина В имели бы одинаковую стоимость. Кривая более высокого порядка дает большую степень удовлетворения. Пересекаться они не могут

Доказательство: допустим, что они пересекаются, следовательно, А и В на одной кривой, поэтому имеют одинаковую ценность.

Но В заведомо лучше Р, т.к. включает больше одежды и продовольствия, следовательно противоречие, поэтому кривые пересекаться не могут.

Кривые предпочтения позволяют описать предпочтения, но не могут их оценить.

Эта теория носит порядковый характер, т.е. это ординалистский подход.

Важную характеристику кривой безразличия дает предельная норма замещения. В поведении потребителя важно знать, от какого количества одного блага ему придется отказаться, чтобы получить дополнительную единицу другого.

MRS=∆Q1 \ ∆Q2

MRS показывает максимальное количество одного товара, от которого следует отказаться потребителю, чтобы получить дополнительную единицу другого товара и при этом остаться на прежнем уровне удовлетворения (кривой безразличия).

MRS снижается по мере движения по кривой вниз, кривая выпукла к началу координат. По мере наращивания потребления второго продукта ценность его дополнительной единицы падает, и потребитель готов жертвовать меньшим количеством первого продукта.

Большая часть пар товаров и услуг находятся именно в такой закономерности. Есть исключения: кривая может иметь другой вид. Рис.2

Карта безразличия дает описание шкалы личных предпочтений в отношении различных сочетаний товаров и услуг. Но предпочтения не объясняют полностью поведения потребителя. На индивидуальный выбор влияют также бюджетные ограничения, которые с помощью цен на различные товары и услуги ставят пределы потреблению людей.

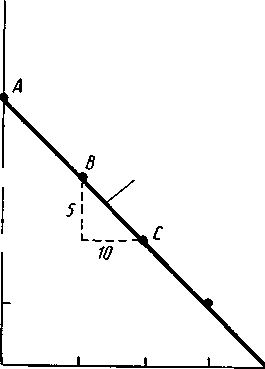

Бюджетная линия показывает комбинации двух товаров, при которых общая сумма затрат равна доходу: комбинации доступные при определенном бюджете.

Точки графика – комбинации товаров, доступных при данном бюджете.

Основная характеристика связана с углом наклона бюджетной линии, который показывает соотношение цен на данные товары.

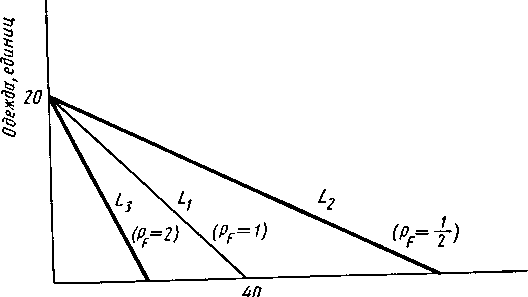

Бюджетная линия может менять свое положение по двум причинам:

- изменился сам бюджет (параллельное смещение).

- изменились цены на товары. Если товар подешевеет, то линия развернется против часовой стрелки, если подорожает – по часовой.

Выбор потребителя.

Условие оптимального выбора:

- набор должен находиться на бюджетной линии.

- набор должен составлять наиболее предпочтительное сочетание.

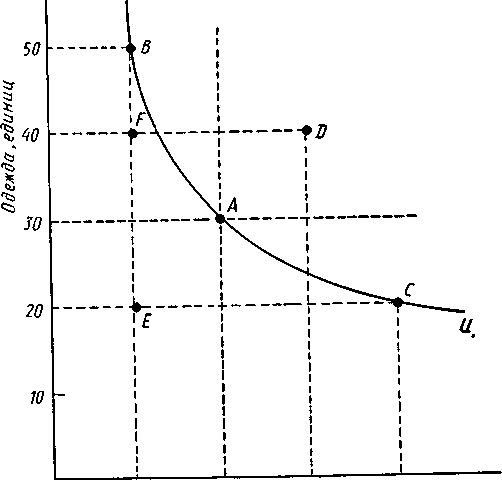

В т.А угол наклона бюджетной линии = углу наклона кривой безразличия. Это оптимальный выбор MRS= Р1 \ Р2 в точке В или С это равенство не выполняется. Но эти комбинации при данном бюджете доступны.

Для оптимизации потребления потребитель должен снизить потребление первого и увеличить потребление второго. По мере движения вниз по кривой угол наклона кривой безразличия будет меняться и в т.К станет = углу наклона бюджетной линии. Формально условие оптимума будет выполнено, но комбинация К была бы доступна при меньшем бюджете. При этом в т.В потребитель потратил весь бюджет, а удовлетворение как в т.К.

Вывод: то, что он имел бы при В, он получил бы и при меньшем бюджете.

Возможно угловое разрешение при выборе оптимума.

Карта кривых безразличия индивидуальна у каждого потребителя. Индивидуальность в том, что карта может быть развернута по или против часовой стрелки. В случае углового решения потребитель готов отдать любое количество первого продукта для единицы второго.

Полезность в общем виде выражает удовлетворение, которое получит товара или выполнения какого- либо действия.

Общая полезность – суммарная полезность потребления всех единиц продуктов.

Рис.1

Предельная полезность – приращение общей полезности при росте потребления на единицу. Это полезность от потребления последней на данный момент единицы товара. После пятой предельная полезность отрицательная.

Потребительский выбор можно описать с точки зрения функции полезности. Она максимизируется тогда, когда денежный доход потребителя распределяется так, что каждый последний рубль, затраченный на потребление блага приносит максимальную полезность. Т.о. предельная полезность = предельным затратам (кардиналистская теория).

<!-- Вопрос 2. Теория спроса. -->

Спрос и его графическое отображение.

Кривая спроса (D) показывает все возможные объемы товара, которые реально готов приобрести потребитель в данный момент (период) времени по разным возможным ценам. От спроса следует отличать величину спроса, которая показывает объем товара, который реально готов приобрести потребитель по определенной цене в данный момент (период) времени.

Кривая спроса имеет отрицательный наклон, это объясняется:

- здравой логикой потребителя.

- действием эффекта убывающей предельной полезности ( удовлетворение от потребления последней на данный момент единицы потребленного товара.

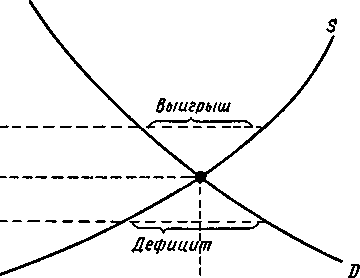

Т.о. между ценой и объемом связь обратная. Среди множества комбинаций Р и Q есть одна, при которой S и D совпадают. В этой связи говорят о рыночном равновесии. Оно показывает такое состояние взаимодействия S и D, при котором производитель на рынок предлагает то количество товара, которое при данной цене потребитель и в состоянии купить. Все другие варианты – неравновесие. Если оно сформировалось, то вступает в действие механизм, приводящий к равновесию или близкому к нему состоянию. В таком виде можно описать только рынок совершенной конкуренции, на котором отдельная фирма не влияет на рыночную Р. Есть другие варианты, в которых отдельная фирма обладает большой (вплоть до монопольной) рыночной властью, а значит влияет на Р. На таких рынках Е никогда не устанавливается.

При этом кривая S (предложение) показывает все возможные объемы товара, которые производитель может реально предложить рынку при разных возможных ценах за определенный период времени. Также следует различать само S и его величину – точку на кривой, показывающую объем товара, который реально (доступность и наличие ресурсов)может предложить рынку в данный момент времени при определенной цене. Кривая S имеет положительный наклон, т.е. существует прямая связь между ценой и объемом:

- чем выше цена, тем выгоднее производителю.

- расширение производства связано с дополнительными затратами, т.е. издержки начнут расти, и производитель будет увеличивать производство, только если цена будет возрастать.

На спрос воздействуют множество факторов: ценовые и не ценовые.

Ценовые – цена товара ( под ее воздействием сам спрос не меняется, а меняется лишь величина спроса). Под воздействием неценовых факторов меняется сам спрос (при повышении вправо, при снижении влево). Если при этом цена постоянна, то и величина спроса изменится. К числу таких факторов относятся:

1. число покупателей (увеличение вправо, снижение влево).

2. средний доход потребителя (увеличение вправо, снижение влево).

3. предпочтения потребителей могут изменяться под влиянием рекламы, моды и т.п.

4. цены на другие товары:

- субститут – товары, замещающие друг друга в потреблении.

- комплиментарные – товары, дополняющие друг друга в потреблении.

Если цена на субститут растет, то спрос на наш товар растет, т.е. спрос на товар и цена субститута изменяются в одном направлении. Если цена на комплимент растет, то спрос на наш товар падает, т.е. спрос на товар и цена комплимента изменяются в разных направлениях.

5. ожидания потребителей будущих цен (если ожидания цен растут, то и спрос тоже).

6. доверие к государству (правительству).

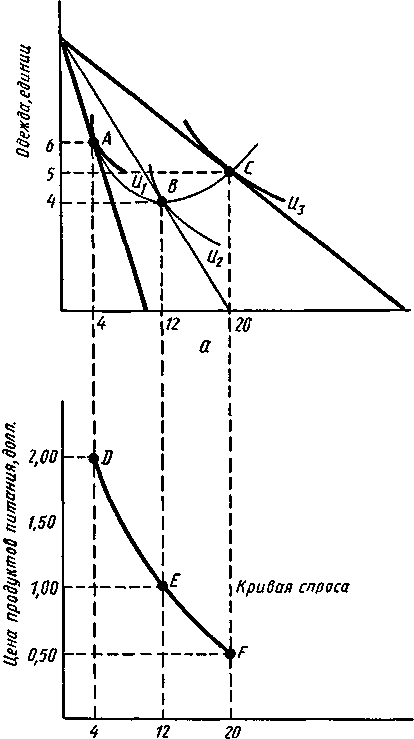

Кривая цена – потребление.

Кривая цена – потребление соответствует максимизирующим сочетаниям продовольствия и одежды при каждой цене на продукты питания. Как только цена продовольствия падает, достигаемая полезность растет и потребитель покупает больше продуктов питания.

Кривая спроса представляет количество продуктов питания, которое покупает потребитель, в виде функции от цены продовольствия. Кривая спроса обладает двумя важными свойствами:

- достигаемый уровень полезности меняется по мере движения вдоль кривой. Чем выше цена, тем выше уровень полезности.

- в каждой точке на кривой спроса потребитель максимизирует полезность, отвечая условию, что предельная норма замещения одежды продуктами питания равна соотношению цен продуктов питания и одежды. По мере движения вниз по кривой спроса предельная норма замещения одежды продовольствием снижается.

Индивидуальный спрос.

Покупательная способность при росте Р снижается, при снижении Р возрастает.

Изменяется полезность: вниз по кривой предельная полезность снижается, общая полезность растет.

Кривая Энгеля связывает доход и количество товара.

Рис.3

Один и тот же товар может быть полноценным и неполноценным при разном уровне I: сначала предмет роскоши, а потом повседневного спроса.

Если мы рассматриваем пары товара, то следует указать их взаимосвязь:

1. изменение Р одного товара не влияет на спрос на другой.

2. если Р растет на один товар, то растет спрос на другой товар – субституты.

3. если Р растет на один товар, то спрос на другой товар снижается – это комплиментарные товары.

Эффект дохода и эффект замещения.

Данный эффекты следует различать, но действуют они одновременно.

Рис. 4

RТ – линия бюджета при снижении продовольствия. Имея 2 оптимума, проведем линию параллельно новому бюджету и касающуюся первой кривой безразличия.

С1С2 – снижается потребление одежды.

F1F2 – рост потребления продовольствия.

Продукты стали стоить абсолютно и относительно дешевле, одежда относительно подорожала.

Причины F1→ F2: снижение Р, рост реального I.

Когда мы проводили КМ, то получили иллюстрацию действия эффекта замещения. Он показывает изменение структуры потребления, как соотношение средств, выделяемых на покупку разного товара. В результате изменения Р одного из них (продовольствия), потребитель находясь в т.С, изменил структуру потребления.

F1Е – эффект замещения.

Е F2 – эффект дохода (связан с перемещением с одного бюджетного ограничения на другое).

Покупательная способность потребителя возрастает. Эффект дохода показывает такое воздействие на спрос, которое вызывается изменением Р, но фактически приводит к изменению реального I.

Рис.5

Если неполноценный товар занимает значительную часть бюджета домохозяйства, при снижении Р товара, его потребление уменьшится. Эффект дохода, действующий в противоположную сторону, по цене покрывает эффект замещения. Рис.6

Выделяют также товары Гиффина (например, продукты питания) : однонаправленное изменение цены и спроса. Исключительный случай однонаправленного изменения цены и спроса – эффект Веблена: товары очень престижные и очень дорогие, доступные при высоком I. При появлении на рынке спрос растет вместе с Р, и наоборот.

Эластичность измеряет степень изменения одной переменной в ответ на изменение другой переменной.

Эластичность спроса по цене показывает процентное изменение величины спроса при однопроцентном изменении цены товара.

EDP=(∆ D\ D)\ (∆P\P)

Эластичность спроса величина отрицательная. Величину эластичности показывают в виде коэффициента, который может изменяться в разных интервалах.

EDP= 1: единичная эластичность (спрос изменился в той же степени, что и цена).

EDP> 1: эластичный спрос (более сильное изменение спроса, чем изменение цены).

EDP< 1: неэластичный спрос (спрос меняется в меньшей степени, чем цена).

Производитель предпочитает работать с товарами, спрос на которые неэластичен (продукты питания, табак и т.п.). эластичность спроса на графике регистрируют разным углом наклона кривой. Рис.7

Эластичность спроса по цене определяет заменяемость данного товара.

Величина Е изменяется на разных отрезках кривой спроса.

Это объясняется следующим образом:

- в верхней части отрезка каждый незначительный скачок цен вызывает бурную реакцию потребителя.

- на нижней части любое изменение цен связано с незначительным относительным изменением объема.

Существуют два крайних варианта эластичности. Рис.8

Интересен также показатель перекрестной эластичности. Он показывает реакцию спроса на данный товар на изменение цены на другой товар.

Эластичность спроса по доходу характеризует изменение спроса при изменении дохода на 1%.

EDI=(∆D\D)\( ∆ I\ I)

0<EDI <1 : с изменением дохода спрос меняется спрос в меньшей степени, чем доход. Характерно для нормальных товаров (повседневного спроса).

EDI >1: спрос изменяется в большей степени, чем доход. Характерно для предметов роскоши – товаров длительного пользования.

EDI <0: по мере роста дохода потребитель сокращает потребление такого товара.

Эластичность отличается в коротком и длительном периоде деятельности фирмы. Критерием деления на короткий и длинный период не является время. В коротком периоде фирма может нарастить объем продаж, не увеличивая своей мощности, а за счет маневрирования своими ресурсами. В длинном периоде нарастить объем продаж фирма может лишь наращивая все ресурсы (в т.ч. и мощность). Однозначно сказать в каком периоде спрос более эластичен нельзя. Для некоторых товаров в коротком периоде спрос более эластичен, чем в длинном (товары длительного пользования). Для других товаров наоборот.

Рыночный спрос получается путем суммирования индивидуальных спросов.

На рыночный спрос оказывают влияние те же факторы, что и на индивидуальный. При этом важное значение имеет эластичность, прежде всего по цене.

Следует различать точечную и дуговую эластичность.

Точечная эластичность показывает реакцию потребителя на изменение цены в определенной точке. Если Е=1, то совокупные расходы всех потребителей данного рынка не меняются. Если Е> 1, то совокупные расходы снижаются по мере роста Р. Если Е < 1, то совокупные расходы возрастают по мере роста Р.

Дуговая эластичность: ЕDR = │- ∆D\ D * ∆Р\ Р│ - показывает среднюю реакцию спроса на изменение Р на некотором отрезке кривой D. Коэффициент дуговой эластичности находится всегда между значениями точечной эластичности.

Излишек потребителя.

Важное значение в анализе спроса имеет то, как сам потребитель оценивает свою ситуацию на рынке от потребления определенного количества продукта.

1. основной эффект состоит в самом потреблении.

2. дополнительный эффект: потребитель при потреблении любого количества товара экономит средства.

Предыдущие единицы он был готов купить

Рис.1 по более высокой цене. При покупке 9 ед. из 10,

он экономит определенные средства, т.к. готов

был отдать за эти единицы большую Р.

10 ед. он приобрел за столько, за сколько готов был заплатить. Экономия (излишек) - разница между тем, сколько он готов заплатить за данный Q и тем, сколько реально заплатил.

Готов заплатить с+а

Реально заплатил а

Экономия с

В случае рыночного спроса:

Рис.2

Разные потребители занимают разные положения на кривой D. Те, кто в т.Е готовы заплатить за товар величину, равную рыночной Р, они ничего не экономят. Те, кто ниже т.Е, не готовы заплатить за данный товар такую цену. Те, кто выше т.Е, готовы заплатить сумму большую Р, следовательно, каждый из них экономит какое-то количество средств.

Излишек – разница между тем, что он готов заплатить, и тем, что он заплатил.

Излишек потребителя – понятие субъективное, и что- то определенное о нем сказать может лишь сам потребитель.

Групповые экстерналии.

В некоторых случаях спрос отдельного потребителя зависит от спроса других покупателей, купивших данный товар. В данном случае говорят о групповых экстерналиях:

- позитивная групповая экстерналия (эффект соседа): количество товара, требуемое типичным покупателем, будет расти по мере роста числа других покупателей этого товара.

- негативная групповая экстерналия (эффект сноба): покупатель уменьшает потребление, когда другие покупатели его увеличивают. Данный эффект имеет место в случае ограничения количества товара или если покупатель – индивидуалист и не будет покупать как все.

<!-- Вопрос 3. Теория производства фирмы. -->

Производство – деятельность по использованию экономических ресурсов с целью получения наибольшего результата, эффекта (производство блага с наименьшими затратами). Выделяют 4 вида ресурсов:

- земля (природные ресурсы) – все, что дано природой.

- трудовые ресурсы – на рынке труда продается рабочая сила, способности физические, умственные и духовные.

- капитал реальный, а не денежный (фиктивный). Реальный капитал находит в деньгах свое выражение.

- предпринимательская способность – определенные характеристики части рабочей силы: такая рабочая сила способна организовать эффективное взаимодействие всех остальных ресурсов.

Также иногда выделяют знание или информацию.

Между факторами, используемые в производстве, и выпуском продукции существует связь, описываемая производственной функцией. Производственная функция определяет объем выпуска, который может обеспечить фирма при каждой возможной комбинации ресурсов .

Q=f(F1? F2,…,Fn) Q=f(L,K)

Один и тот же объем может быть обеспечен разными комбинациями ресурсов.

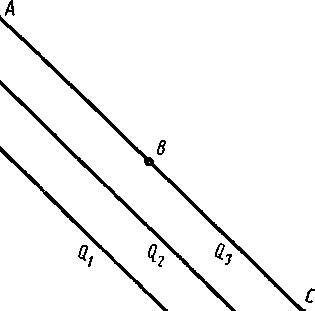

Одной из форм выражения производственной функции является изокванта. Берем определенное производство с неизменной технологией и показываем, что один и тот же объем может быть произведен разными комбинациями ресурсов.

Отдельная изокванта показывает все возможные комбинации двух факторов, обеспечивающих одинаковый выпуск продукции. Она внешне похожа на кривую безразличия, но показывает определенную величину. Набор изоквант, каждая из которых показывает максимальный выпуск продукции при соответствующем наборе ресурсов называется картой изоквант.

Периоды, в которых находится фирма:

- краткосрочный (некоторые из факторов и ресурсов фирмы зафиксированы, некоторые могут меняться по мере изменения объема)

- долгосрочный (все факторы становятся переменными).

В некоторых случаях фирма может находиться в кратчайшем периоде – не может никак отреагировать на рыночную ситуацию изменением объема.

Производство с одним переменным ресурсом.

Предположим, что фирма находиться в краткосрочном периоде и использует 2 фактора: капитал (фиксированный) и труд. Надо решить вопрос: сколько продукции производить и всегда ли хорошо увеличивать объем? Какой объем переменного ресурса фирма должна задействовать?

На первый взгляд, чем больше рабочей силы, тем лучше. Но может случиться, что при ее последовательном увеличении приращение объема будет меняться, и в конечном счете, Найм какой-то единицы станет бесполезным.

1- темпы прироста Q ниже, чем

темпы прироста переменного фактора.

2- темпы прироста Q выше, чем темпы

Рис. 1 прироста рабочей силы.

3 - темпы прироста Q ниже, чем темпы

прироста рабочей силы.

Вклад трудового ресурса в производственный процесс описывается с помощью понятий:

- валовый продукт (общий Q при данном количестве ресурсов).

- средний продукт АР=Q/ L

- предельный продукт МР=∆ Q \ ∆L = ТР10L- ТР9L

(приращение валового продукта, связанное с привлечением дополнительной единицы рабочей силы).

Обязательным условием анализа МР является то, что следует исходить из одинаковых качественных параметров всех единиц рабочей силы. Несмотря на это МР имеет определенную тенденцию. До определенного числа рабочей силы он будет возрастать, а начиная с какой-то единицы начнет снижаться и может принять отрицательное значение.

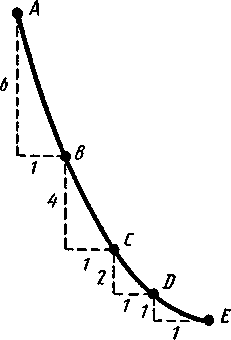

Рис.2

С МР связан АР, который имеет также тенденцию сначала к росту, а затем к снижению. Эту тенденцию задает среднему продукту изменение предельного продукта. АР возрастает до тех пор, пока МР больше АР, при этом не важно растет или снижается МР. В АР добавляем величину большую, следовательно, АР увеличивается. Как только МР<АР (после в), Ар начнет снижаться. Тенденцию МР следует связывать с действием закона убывающей отдачи (производительности): при последовательном увеличении любого фактора на единицу прирост общего Q выпуска начиная с какого-то момента уменьшится. В основе лежит эффект специализации труда (разделение операций между единицами).

Производство с двумя переменными ресурсами.

Фирма может менять Q всех ресурсов, т.е. находится в долгосрочном периоде. Ее возможности описываются изоквантами. Из одной точки в другую фирма меняет оба ресурса (один увеличивает, другой уменьшает). При этом объем выпуска не изменится.

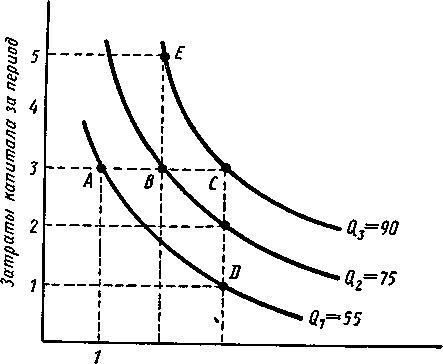

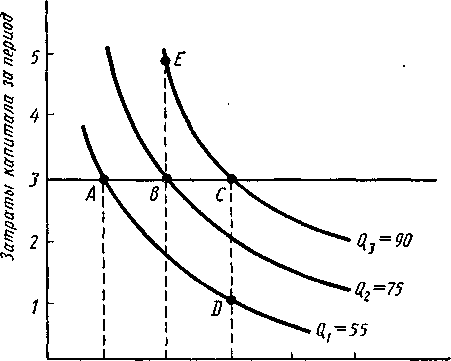

Рис.3

MRTS - предельная норма технологического замещения. Это угловой коэффициент изокванты в определенной точке. Она показывает от какого

количества одного ресурса придется отказаться для того, чтобы привлечь в производство дополнительную единицу другого ресурса и при этом сохранить Q производства.

MRTS =∆K \ ∆L =1

Если мы увеличиваем Q рабочей силы, мы должны получить какой-то продукт МРL(∆L). Это приращение должно быть компенсировано изменением капитала МРK(∆K).

МРL(∆L)+ МРK(∆K)=0

МРL(∆L)= - МРK(∆K) MRTS= - ∆K \ ∆L = МРL\ МРK

Особые случаи изоквант.

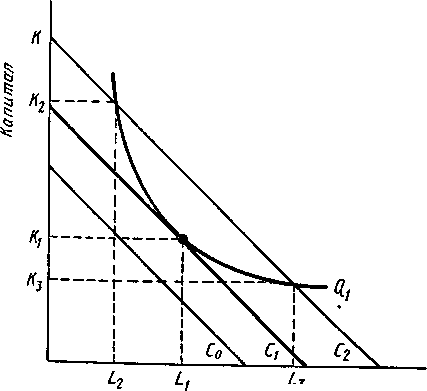

Проблему оптимального выбора ресурса фирма решает с учетом своего бюджета.

Бюджетная линия – изокоста – все комбинации ресурсов, которые доступны фирме при определенном бюджете, т.е. издержки. Угол наклона определяется соотношением цен на эти ресурсы: РК \ РL = - MRTS (для оптимума – а).

В т.В комбинация ресурсов не является оптимальной, т.к. MRTS > РК \ РL. Для фирмы ценность каптала ниже, чем ценность труда. Например, ценность 1 ед. труда равнозначна 2 ед. капитала, следовательно, фирме целесообразно заменить менее ценный ресурс (капитал) более ценным (трудом), т.е. перемещаться вниз по изокванте 90. При этом РL снижается, а РК растет. Значение MRTS падает, и на каком-то этапе в т.К MRTS сравняется с РК \ РL – условие оптимума.

При этом у фирмы останутся средства, которые позволят приобрести дополнительный Q капитала и труда и переместиться на изокванту 100.

Два случая

- факторы взаимозаменяемы. MRTS постоянна на всех точках изокванты. В данном случае один и тот же объем выпуска продукции может производиться только трудом, капиталом или сочетанием того и другого. Например, телефон- автомат на дороге может обслуживаться автоматически или тех. персоналом).

- замещение одного фактора другим невозможно. Каждый объем выпуска продукции требует сочетания труда и капитала в определенной пропорции. Рис.4

Отдача от масштаба.

Разные темпы прироста ТР и Q факторов иллюстрируются эффектом масштаба: темпы роста объема выпуска могут не соответствовать темпам прироста ресурсов.

1. для одинакового приращения объема нам надо задействовать меньше ресурсов.

2. для приращения следующих 10 ед. надо равное число ресурсов.

3. для приращения следующих 10 ед. надо больше ресурсов.

Эффект масштаба действует из-за разных причин:

для случая 1:

- специализация труда (рост производительности труда)

- специализация управленческого труда.

- У крупных производств больше вероятности приблизиться к безотходному производству.

- у крупного производителя больше финансовых возможностей для опытно-конструкторских и технических разработок.

Это действует до определенного масштаба.

Отрицательный эффект 3: обюрокрачивание управления (то, что давало положительный эффект на определенном этапе начинает действовать против).

<!-- Вопрос 4. Издержки производства. -->

Издержки – выплаты, которые обязана сделать фирма поставщикам внешних ресурсов для того, чтобы отвлечь их от использования (альтернативного) этих ресурсов.

Следует различать подходы бухгалтера и экономиста в понимании издержек. Это связано с тем, что есть внутренние издержки, а есть внешние, и с тем, что они оперируют разными периодами. Бухгалтер считает только внешние издержки в виде денежных потоков, а экономист и внутренние. Бухгалтер считает прошлые и настоящие результаты, экономист же учитывает это с точки зрения, были ли правильно использованы ресурсы. Для экономиста важно учитывать альтернативные издержки (издержки упущенных возможностей) – то, что фирма недополучила при альтернативном использовании ресурсов. В связи с этим его интересует и будущее, чтобы найти наилучший альтернативный вариант.

Виды издержек:

- внешние (затраты в пользу собственных внешних ресурсов в виде денежных потоков, например, труд, сырье, капитал и т.д.).

- внутренние (затраты на ресурсы, принадлежащие предпринимателю и так называемая нормальная прибыль – минимальный доход, необходимый для того, чтобы удержать предпринимателя в данном бизнесе; они никак не учитываются в виде денежных потоков и не рассматриваются бухгалтером).

Если из валовой выручки вычтем только внешние издержки, то получим бухгалтерскую прибыль. Если вычтем все издержки, то получим экономическую прибыль.

Экономическая прибыль от бухгалтерской отличается на величину внутренних издержек. Экономическая прибыль может быть отрицательной при положительной бухгалтерской прибыли.

Существуют определенные затраты (издержки), которые следует считать безвозвратными: это затраты на ресурсы, непригодные для альтернативного использования (специальное оборудование) – альтернативные издержки равны почти 0. Приобретение такого оборудования – факт свершившийся, и рассуждать плохо это или хорошо бессмысленно.

Издержки в краткосрочном периоде.

Краткосрочный период – такой, в котором некоторые издержки переменные, а некоторые постоянные (с изменением Q не меняют своей величины).

Рис.1

Переменные издержки (VC) меняют свою величину с изменением Q. Если мы сложим при каждом Q постоянные и переменные издержки, то получим совокупные (общие ) издержки (ТС).

Предельные издержки – прирост издержек в результате производства дополнительной единицы продукции.

МС= ∆ VC \ ∆ Q , т.к. ´FC= const

В рабочих схемах используется понятие средних издержек (АС)– издержки на единицу выпуска продукции. Имеется три вида средних издержек:

- средние постоянные (AFC) – постоянные издержки, деленные на объем выпуска продукции (FC \ Q). Так как постоянные издержки не изменяются, средние постоянные издержки снижаются по мере увеличения объема выпуска продукции.

- средние переменные издержки (АVC) – переменные издержки, деленные на объем выпуска продукции (VC\ Q).

- средние валовые издержки (АТС) – валовые издержки, деленные на объем выпуска (ТС \ Q).

В краткосрочном периоде фирма не может управлять FC, а может маневрировать VC. Для того, чтобы разумно их использовать, надо знать, что будет происходить с Q по мере того, как все больше переменного ресурса (рабочей силы) будет присоединяться к постоянному и на сколько эффективно будет это присоединение.

По мере роста переменного ресурса совсем не обязательно увеличивать Q. Надо учитывать действие закона убывающей отдачи ресурсов.

Рис.2

Средний продукт: АР = ТР \ Ql

Многое зависит как сочетаются МР и АР.

Рис.3

Ар будет расти до тех пор, пока МР превышает АР. Как только они сравняются, АР начнет уменьшаться. При этом нельзя исходить из того, что к фиксированному ресурсу мы присоединяем менее качественную рабочую силу. Рабочая сила используется одного качества.

Переменные издержки растут в зависимости от Q, а степень роста зависит от того, на сколько подвержено данное производство действию закона убывающей отдачи ресурсов.

МС равны изменению VC при изменении Q на 1 ед. Сами VC равны произведению цены труда на количество трудозатрат.

Предельные издержки равны стоимости переменного фактора, деленного на предельный продукт: МС= w /MPL

Издержки в долгосрочном периоде:

В долгосрочном периоде все ресурсы переменные. Проблема нахождения оптимального сочетания ресурсов, которое позволит достичь определенного Q с наименьшими затратами.

Предположим, что у нас есть неизменная технология и 2 ресурса. Q производства и связь между выпуском и затратами можно показать изоквантой.

С помощью разных комбинаций ресурсов К и L фирма производит один и тот же Q= 50. Если возьмем ресурсы, позволяющие произвести другой Q получим карту изоквант.

Проблема оценки объема ресурса, от которого следует отказаться, чтобы получить дополнительную единицу другого ресурса и при этом сохранить прежний Q. В этой связи говорят о предельной норме технологического замещения: MRTS = ∆ К\ ∆L= MPL / МРК

Использование в анализе выбора фирмы изоквант имеет существенный недостаток: они показывают абсолютные натуральные единицы, а не стоимостные. Поэтому реальную картину иллюстрируют с помощью изокосты, как прямой равных издержек. На ней так же как и на изокванте находятся комбинации ресурсов, но стоящие одинаково в совокупности (изокванта о стоимости не говорит).

Любой Q может быть достигнут путем осуществления определенных затрат (совокупных издержек): ТС = WL +r K, где W – почасовая ставка, r – стоимость капитала.

Эта формула позволяет определить, что соотношение цен на ресурсы, как характеристика угла наклона изокосты, равно соотношению изменения одного ресурса в связи с изменением другого на единицу. Можно говорить об оптимуме фирмы: ∆ К\ ∆L = - W \ r , где ∆ К\ ∆L – характеристика изокосты, - W \ r – характеристика изокванты.

Кривые издержек в краткосрочном и долгосрочном периоде.

По мере роста Q кривые АТС и АVC приближаются, т.к. средние издержки снижаются.

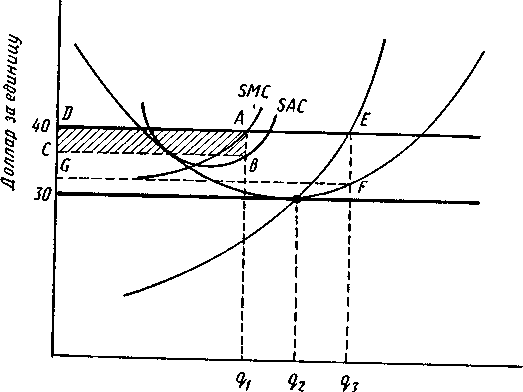

Рис.4

Данная схема работает при определенном масштабе производства. Если фирма производит сверх этого масштаба, то она переходит в долгосрочный период.

Определенный Q в данном коротком периоде фирма может производить с большими затратами, чем тот же объем при другом масштабе (мощности).

Если стоит задача произвести 100 ед. это будет эффективно при втором масштабе. Кривые издержек будут провисать, т.к. объем растет, а издержки падают. Начиная с некоторого Q издержки будут расти. Это объясняется эффектом масштаба. Масштаб оптимален, если другие издержки минимальны.

<!-- Вопрос 5. Выбор оптимального объёма производства в условиях совершенной конкуренции. -->

Признаки совершенной конкуренции.

- большое количество фирм.

- все они производят гомогенный товар.

- вход в отрасль свободный, нет искусственных барьеров и нет барьеров экономических (размер начального капитала невелик).

- совершенная информированность всех субъектов рынка

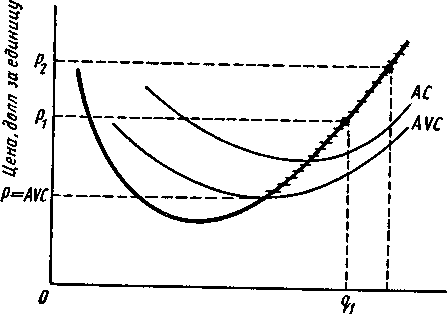

В какой бы сфере фирма не находилась, она должна решить для себя 2 задачи:

1. оставаться в отрасли или нет.

2. какой Q выпуска производить.

Эти задачи решаются с учетом двух правил (характерно для всех рынков):

- фирма должна прекратить производство, если суммарная выручка от всего произведенного Q не превышает совокупных переменных издержек:

TR<TVC (R- выручка)

В случае совершенных конкурентов

AR<AVC (Р<AVC)

Т.к. произведя определенной Q фирма несет переменные издержки (постоянные уже были) и тратит на данный объем больше, чем выручила от продажи. Это приведет к тому, что к постоянным издержкам прибавится AVC – Р. Если Р>AVC, то фирма окупила каждую единицу и получила прибыль.

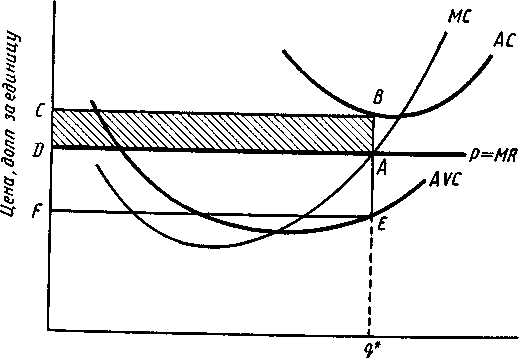

- оптимальный Q – объем, при котором выполняется равенство МС=МR: затраты на дополнительную единицу продукции равны доходу от ее продажи.

Прибыль – разница между выручкой и затратами.

П(у)= R(у) – С(у)

В краткосрочном периоде прибыль фирма максимальна при таком Q, при котором разница между доходом и издержками максимальна.

Эти кривые будут иметь одинаковый угол наклона. Рис. 1

Кривая предельного дохода имеет тот же угол наклона, что и кривая предельных издержек.

Предельный доход – приращение валового дохода (выручки), полученной при приращении дополнительной единицы.

Средний доход АR представляет собой доход, получаемый от продажи 1 единицы продукции.

Если мы рассмотрим участок правее АВ, прибыль снижается, т.к. кривая дохода имеет меньший угол наклона (издержки растут быстрее, чем доход).

Важное значение в анализе совершенного конкурента имеет отличие в понимании кривой отраслевого спроса и спроса на продукцию данной фирмы.

Рис.2

1. Отрасль может поглотить любое предложенное фирмой количество товара.

Т.к. с точки зрения отрасли отдельная фирма маленькая (не влияет на Р).

2. фирма – совершенный конкурент продает все свои единицы по одной цене (рыночной)= РЕ

с линией спроса совпадает линия предельного дохода (MR – доход от дополнительной единицы). Единицы стоят одинаково (АR= MR). Все это равно цене.

Т.о. в случае совершенного конкурента МС= MR, MR=AR=P следовательно МС=Р

Выбор объема производства в краткосрочном периоде.

В краткосрочном периоде фирма - совершенный конкурент может оказаться в трех ситуациях:

1. она получает прибыль.

2. она может быть безубыточной, но и прибыли нет.

3. она может быть убыточной.

(1) При оптимальном объеме издержки окупаются, как минимум этот объем имеет смысл производить. Средние издержки ниже цены. Более того, при таком объеме раз цена выше издержек, фирма имеет прибыль. Заштрихованный прямоугольник – объем прибыли. При этом фирма может иметь прибыль и при другом объеме. Прибыль фирма будет иметь при Q1<Q<Q5, но при Qопт прибыль максимальна. При объемах не оптимальных (Q2 и Q4) заштрихованные треугольники будут показывать потери прибыли по сравнению с оптимальным объемом. Если Q4, то МС выше предельного дохода и объем производства падает. Это позволяет получить экономию издержек. Это приведет к тому, что появится дополнительная прибыль, которую может получить производитель. Если получение прибыли фирмами отрасли станет типичным, это привлечет в нее дополнительный капитал. Это вызовет определенные изменения на отраслевом рынке: S в S1, PE в PE1, QE в QE 1.

(2) при таком Qопт цена позволяет покрыть все издержки производства (и переменные, и постоянные). Но при этом Р равна средним издержкам, что не позволяет получить прибыль, но производство окупится. Это пример безубыточного производства.

(3) рост S в отрасли определенное время будет происходить автоматически, поэтому на отраслевом рынке это вызовет дальнейшее снижение цены. (заштрихованный прямоугольник – совокупные убытки). Такая цена не позволяет окупить издержки, следовательно, фирма несет убытки. При Qопт убытки будут минимальными.

Кривая предложения фирмы и отрасли в краткосрочном периоде.

Предложение отдельной фирмы на данный рынок – тот отрезок кривой предельных издержек, который находится выше точки, в которой она пересекает кривую средних переменных издержек. Это связано с тем, что при Q>Qmin переменные издержки окупаются, поэтому фирма начинает производство с Qmin. Q<Qmin фирма производить не будет, т.к. при них к убыткам, которые фирма понесла в связи с постоянными издержками будут добавляться переменные издержки.

До этого Q кривая S может быть показана, но она имеет до Рmin вертикальный вид.

Кривая растет, т.к. отдача одного или нескольких факторов растет. Чем выше цена, тем выше Q. Может меняться цена самих факторов производства.

Возьмем ситуацию, когда цена фактора возросла.

Кривая S сместиться влево. Заштрихованная площадь показывает недополученную прибыль в ситуации, если фирма не отреагировала на повышение цены факторов снижением Q.

Сокращая S, фирма экономит сумму средств в заштрихованной области, что эквивалентно сокращению потерь; прибыль за счет сокращения Q: QЕ→ QЕ!

Излишек производителя – разница между ценой и предельными издержками.

Если мы при Q проссумируем разницу между предельными затратами и предельным доходом, то получим сумму средств, называемая излишком производителя.

Но т.к. сумма предельных издержкек (это то, что затрачено на дополнительную единицу) равны по сути сумме средних переменных издержкек, излишек равен SABCD

Излишек – разница между доходом фирмы и суммой переменных издержек.

Следует различать излишек производителя и прибыль: излишек – разница R-VC, а прибыль разница R-VC-FC.

Излишек производителя больше прибыли на величину постоянных издержек.

Выбор объема производства в долгосрочном периоде.

Она имела бы прибыль (SВКМН)), если бы фирма в коротком периоде имела прибыль и это типично , за счет притока капитала в отрасль цены упадут и прибыль исчезнет. В долгосрочном периоде отраслевое равновесие установится при Р=Р1. В долгосрочном периоде фирма не будет иметь прибыль.

<!-- Вопрос 6. Ценообразование в условиях монополии и измерение рыночной власти. -->

Монополия – это рынок, имеющий только одного продавца и множество покупателей.

Признаки монополизированного рынка.

- один производитель

- нет близких товаров-заменителей.

- барьеры на входе в отрасль непреодолимы:

а) искусственные: привилегии (связь, почта, газоснабжение); правовая защита (патент).

б) экономические: начальный капитал (может быть огромен); эффект масштаба положительный (фирма, находящаяся там, имеет оптимальные размеры).

- фирма может управлять ценой: монополист ищет оптимальный объем, при котором прибыль максимальна, следовательно, фактически определяет цену, маневрируя объемом.

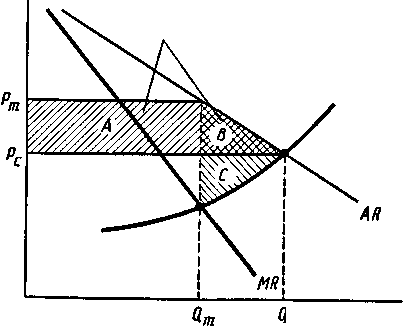

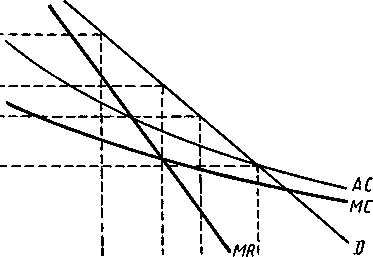

Выбор монополистом оптимального объема производства:

Рынок монополии совпадает с отраслевым рынком. Если монополист решает повысить цену продукта, ему не приходится беспокоиться о конкурентах, которые, назначая более низкую цену, захватят большую часть рынка. Монополист удерживает рынок в своей власти и полностью контролирует объем выпуска продукции, предназначенной для продажи.

Кривая D совпадает со средним доходом (AR), т.к. для продажи дополнительной единицы монополист вынужден снизить цену; кривая МR ниже AR. А- монопольная прибыль.

Qопт: МR= МС

Потребитель находится в т.А при Р монополиста. Если фирма-монополист будет производить меньший или больший Q, то меньший Q – по более высокой Р, а больший – по низкой.

а, в – недополученный монополистом доход: а- недопроизводит, в – перепроизводит.

Прибыль максимальна, когда приращение прибыли при росте Q на минимальную величину равно 0: МR= МС.

Особенности монополизированного рынка: при совершенном рынке на графике были бы кривые D и S, РЕ могла изменяться под влиянием D и S.

1.В случае монопольного рынка кривая D есть, а кривой S нет, т.к. фирма-монополист может предлагать разные Q при разных Р. Прямой зависимости между величиной предложения и ценой нет. Если спрос изменится, то Р может не меняться, следовательно, кривая МС – кривая лишь предельных издержек ( а не S).

Рис.1

2. монопольный рынок по-иному реагирует на введение (или рост) налогов. На совершенном рынке налоговое распределение между производителем и потребителем, следовательно, цена растет, но на величину, меньшую налога. В случае монополии цена растет, но если позиция потребителя неэластична, она может увеличиваться на величину большую, чем налог.

Превышение ценой величины налога связано с эластичностью спроса.

|-1\ EDP| - в какой степени Р может превышать МС.

Увеличение Р будет равно двукратной величине налога, чем больше эластичность, тем меньше перекладывание налогов на потребителя.

Для ценообразования на монопольном рынке используют правило «большого пальца»:

Цена и объем производства должны быть такими, чтобы предельный доход равнялся предельным издержкам.

(Р-МС)/ Р = -1/ Еd.

Данная формула представляет собой правило «большого пальца» для ценообразования. Левая часть уравнения (Р-МС)/ Р выражает превышение цены над предельными издержками как процент от цены. Уравнение показывает, что данное превышение равняется величине, обратной эластичности спроса, взятой с отрицательным знаком. Т.о. монополист назначает цену, превышающую предельные издержки на величину, обратно пропорциональную эластичности спроса.

Рыночная власть – способность производителя управлять ценой. Рыночная власть существует в двух формах. Когда продавцы назначают цену, которая выше предельных издержек, то они обладают монопольной властью (равна той величине, на которую цена превышает предельные издержки). Когда покупатели могут получить цену, которая ниже их предельной оценки товара, то они обладают монопсонической властью (равна величине, на которую предельная оценка превышает цену).

Для определения способов измерения пользуются идеей: в отличие от совершенного рынка, где Р=МС, на монопольном рынке всегда Р>МС.

Для определения рыночной власти можно использовать:

1) коэффициент превышения цен предельных издержек (показатель монопольной власти Лернера): I = (PM – MC)\ PM= 1\EDP

РМ- МС=0, следовательно, I = 0 – совершенный конкурент

0< I ≤1 – монополия: чем ближе к 1, тем выше рыночная власть.

2) Индекс Херфиндаля-Хиршмана: IHH= S12 + S22….. + Sn2 , где Sn – доля на рынке самой крупной фирмы. Рынок высокомонополизирован, если IHH=1800.

3) ED на товар данной фирмы: чем меньше ED, тем больше рыночная власть и наоборот.

Рыночную власть определяют три фактора:

1. E рыночного спроса на товар данного типа. Если рынок состоит из нескольких фирм, то спрос на товар каждой фирмы более эластичен, чем рыночный. Если фирма одна, то E рыночного спроса равна ED на данную продукцию. ED на товар данного рынка задает предельную ED на продукцию каждой фирмы.

2. число фирм на рынке (могут возникать или ослабевать препятствия для входа на рынок).

3. взаимодействие фирм на рынке: они могут конкурировать, следовательно, власть минимальная, а могут находиться в сговоре – рыночная власть сильна).

Рыночная власть зависит от периода времени: в краткосрочном выше, чем в долгосрочном.

Общественные издержки монопольной власти.

При монополизации рынка:

- завышена Р.

- занижен Q

- у монополиста есть незатраченные мощности.

- потребитель: - а-в: в- для тех, кто выпал с рынка, а- для тех, кто остался.

- производитель: +а – с: с – потери в связи с падением объема, а – получили как сверхприбыль при завышении Р (источник дополнительной прибыли а потери потребителя). С точки зрения общества а нельзя считать ни приобретением, ни потерей, в и с – безвозвратные потери.

Монополия тратит средства на поддержание своей власти, что увеличивает потери общества.

Монополия тратит часть а на поддержку лобби, на юридическое сопровождение своей деятельности. Сверхприбыль монополии можно изъять, но для общества отрицательные последствия связаны с недопроизводством. В случае изъятия монопольной сверхприбыли а, Q может остаться неизменным, следовательно, в+с = постоянные. Производитель не получит с.

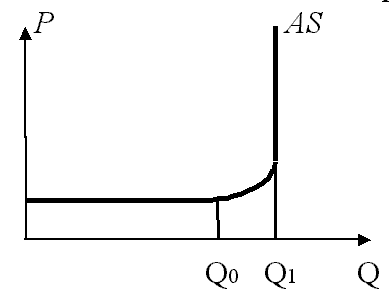

Естественная монополия.

Экономический признак заключается в том, что все возможные Q у монополиста приходятся на снижающийся отрезок кривых АС и МС: чем больше Q, тем меньше издержки.

Если монополиста разделить, то отдельные фирмы будут производить меньший Q, а издержки возрастут.

АС падают, т.к. МС находится ниже ее и так же снижается.

Основная проблема для государства: определить размер Рmin. Регулирование направления т.Е может привести к тому, что государство создаст условие при цене, при которой монополия окажется на отрезке кривой D на участке АЕ. Рыночное равновесие не будет достигнуто, но общество не получит QE и РЕ, а производитель будет иметь убытки, т.к. издержки не будут окупаться. Естественные монополисты утверждают, что государство загнало их на АЕ.

Монопсония – разновидность монополии; рынок, состоящий из многих продавцов и одного покупателя. (например, градообразующее предприятие).

Такая ситуация позволяет монопсонисту так же маневрируя Q, добиваться выгодной для него Р.

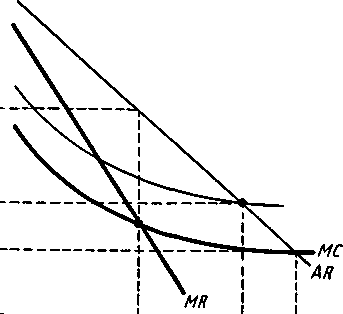

Для совершенного конкурента:

1. в определенной точке кривой D предельная полезность равна предельным затратам: МИ=МЕ. Это точка и является оптимальной для совершенного конкурента.

2. график предельной полезности совпадает с кривой D.

Рис. 2

У монопсониста кривая МИ выглядит так же, как у совершенного конкурента, а кривая рыночного S показывает сколько он должен заплатить за единицу товара в зависимости от Q покупки, т.е. с кривой S совпадает кривая средних расходов АЕ.

Рис. 3

Кривая АЕ возрастает, т.к. МЕ (на дополнительную единицу) находятся выше АЕ.

Последствия монопсонии:

- монопсония позволяет потребителю купить меньше, но по меньшей цене.

Производитель теряет – а – с

Потребитель +а-в

в+с – некомпенсированные потери общества (экономики)- «потери мертвого груза».

Источники монопсонии:

1. эластичность S.

2. число покупателей.

3. взаимодействие покупателей.

На рынке возможна ситуация формирования двусторонней монополии: 1 покупатель и 1 продавец. Они могут стремиться к одному Q, но приоритеты по Р противоположны: монополист завышает, монопсонист занижает. Это приведет к тому, что на рынке установится Q и Р близкие к равновесным (по крайней мере Р). Т.о. эта ситуация наиболее предпочтительна.

<!-- Вопрос 7. Принципы ценообразования при рыночной власти. -->

Фирмы с рыночной властью находятся в выгодном положении, потому что обладают потенциалом, способным обеспечить большие прибыли, но реализация этого потенциала решающим образом зависеть от стратегии ценообразования фирмы. Даже если фирма устанавливает единую цену, ей потребуется расчет эластичности спроса для определения своего объема производства. Стратегия ценообразования нацелена на увеличение числа покупателей, на которых ориентирована сбытовая деятельность фирмы, и на получение максимально возможной части потребительского излишка. Для этого существует несколько способов, и обычно они связаны с диверсификацией цен.

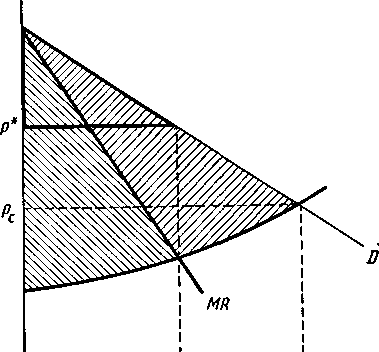

Захват потребительского излишка.

Монополист, определив Qопт, получает максимальную прибыль, но прибыль может быть увеличена. Он может предпринять ряд действий по перераспределению излишка в свою пользу.

Монополист позволяет потребителям, которые выше т.А сэкономить определенные средства.

На отрезке АЕ находятся те потребители, которые с рынка выпали, но они готовы купить товар по равновесной Р, а производитель при РЕ окупил бы издержки.

Идея изъятия излишка этих двух групп людей лежит в основе практики ценовой дискриминации, которая может принимать разные формы.

Производитель назначает разные цены для разных покупателей на уровне их субъективных цен. В этом случае это называется ценовой дискриминацией 1 рода (диверсификация цен по доходам покупателей). Что при этом получил бы производитель? Каждый покупатель, допустим покупает по 1 ед. товара. При этом в отношении каждого покупателя, если не осуществляется ценовая дискриминация, производитель фактически взимает разницу между предельным доходом и предельными издержками (заштрихованная S). Это переменная часть прибыли производителя, которую он получит при оптимальном монополистическом объеме и цене. Если производитель назначит не одну цену, а каждому покупателю субъективную, то он получит дополнительную прибыль S2. такой вариант возможен только в случае совершенной ценовой дискриминации (каждому потребителю индивидуальная цена). В реальной жизни такого быть не может, т.к. невозможно узнать индивидуальную субъективную цену и технически нельзя назначить каждому потребителю отдельную цену. В реальной жизни случаются примеры несовершенной ценовой дискриминации 1 рода, когда на один и тот же товар назначаются несколько цен (услуги юриста, консалтинговые фирмы, скидки при продаже дорогостоящих товаров).

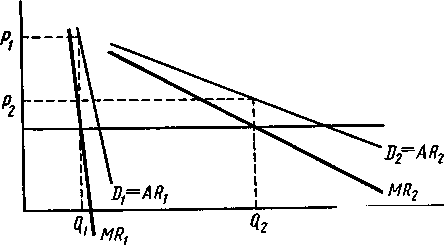

Ценовая дискриминация второго рода (диверсификация цен в зависимости от объема потребления).

На некоторых рынках субъективное снижение цены по мере роста потребления (вода, топливо, э\э). Первые объемы он готов покупать по высокой цене, а большие объемы будет покупать при пониженной цене. В этом случае фирма может назначать разные цены за разные объемы. Производитель мотивирует снижение цены фактическим ростом объема производства. Он может получить экономию от эффекта масштаба. Следовательно, снижение цены не приведет к снижению прибыли.

Ценовая дискриминации 3 рода (диверсификация цен по категориям товаров): на один и тот же товар назначается разная Р, и различия могут быть значительны, т.к. каждая группа потребителей имеет свою индивидуальную кривую спроса. Например, обычные тарифы на ж\д перевозки и специальные(льготные); цены на один и тот же товар в зависимости от наличия марки. Это самый распространенный вид ценовой дискриминации.

Как фирма устанавливает Р для каждой группы потребителей? Qопт она должна распределить между двумя группами.

Условия максимизации прибыли:

1. общий Q надо распределить так, чтобы предельный доход от продажи одной группе должен быть равен предельному доходу от продажи другой группе. Если MR1< MR2, то прибыль не максимальна и фирма должна перераспределить пропорции в пользу первой группы. Это можно сделать, маневрируя ценой: снизить цену для 1 группы и повысить для второй, в конечном итоге MR1<=MR2, но цены будут разными.

2. MR=МС по каждой группе. Фирма должна будет изменять Q до тех пор, пока дополнительная прибыль от реализации дополнительной единицы не станет равна 0.

Р и Q должны быть такими, при которых предельные доходы от продажи товаров разным группам должны быть равными и совпадать с предельными издержками.

Позиции 2 групп с разной эластичностью.

К ценовой дискриминации 3 рода близка многопериодная ценовая дискриминация (диверсификация цен по времени). Отличается она тем, что в ней учитывается жизненный цикл товара. Сходство: потребитель разделен на 2 группы.

Если на рынке появился новый товар, то 2 варианта поведения потребителей:

- готовы приобрести сразу и по высокой цене товар.

- готовы приобрести его по более низкой цене.

Стратегия производителя: он должен на время забыть о второй группе и переключиться на первую. Когда спрос первой группы будет удовлетворен, производитель снижением Р переключится на вторую группу. Пример: спрос на книги.

Двухэтапная оплата как вид ценовой дискриминации.

Цену за товар с потребителя взимают в 2 этапа, но по сути эта ситуация близка к ценовой дискриминации.

Рис.1

На первом этапе потребитель платит не за сам товар, а за право получить его. На втором этапе уже за сам товар.

Как производитель будет назначать цену? На первом этапе производитель окупит издержки, но он упустит излишек в закрашенной области. В этом случае он назначает цену за право, чтобы изъять излишек в заштрихованной площади.

На втором этапе Р на уровне издержек. Ситуация усложняется, если речь идет о двух потребителях, имеющих индивидуальные кривые D.

Какую Р взять за право, а какую за сам товар?

1. Р за право и Р за сам товар для двух групп потребителей должна быть одинакова.

2.Р за сам товар не может быть на уровне издержек, т.к. в этом случае за право фирме придется назначить Р, которая превысит излишек потребителя с наименьшим доходом и он не купит товар и право на покупку этого товара. Поэтому Р за товар должна быть выше МС.

3. Р за право должна устанавливаться на уровне излишка потребителя с наименьшим спросом.

Площадь Т – уровень платы за право( одинаковая для 1 и 2).

Рис.2

В идеале фирма хотела бы осуществлять полную диверсификацию цен, т.е. назначать для каждого покупателя резервированную цену. На практике же это почти невозможно. Вместе с тем различные формы ценовой дискриминации часто используются для увеличения прибыли.

<!-- Вопрос 8. Ценообразование в условиях несовершенной конкуренции. -->

Монополистическая конкуренция похожа и на монополию, и на совершенную конкуренцию. На монополию тем, что имеет определенную рыночную власть (сходная модель ценообразования). Рыночная власть есть, т.к. фирма производит дифференцированный товар (не принципиально отличающийся от других). На совершенную конкуренцию тем, что фирм на рынке много, товары и услуги дифференцированы, вход на рынок достаточно свободен, отдельная фирма может влиять на цену. Так рассматривая монополистическую конкуренцию с позиций совершенной конкуренции отдельная фирма не может управлять ценой, а с позиций элементов в ней монополии – отдельная фирма может управлять ценой. Примеры монополистической конкуренции – производство продуктов питания, бытовой химии, бытовой техники.

Модель ценообразования фирмы – монополистического конкурента.

Модель ценообразования сходна с монополией, но большее значение имеют издержки.

Рис. Изменение предложения и спроса монополистически конкурентной фирмы в долговременном и краткосрочном периодах

Позиция потребителя в данном случае более гибкая, чем у монополиста, т.к. он может покупать у других производителей (рынок отдельного производителя). Фирма имеет прибыль в заштрихованной области. Но она может быть и безубыточной, и убыточной. Если потребителя продукция данной фирмы не устроит цена, то часть потребителей перейдет к другим производителям. На данном рынке действует фактор неценовой, уменьшающий спрос (число потребителей). Следовательно, D и MR сместились влево. Оптимальная Pm совпала с АС, следовательно фирма оказалась в безубыточном состоянии. Возможна ситуация, когда спрос и далее будет уменьшаться. Возникнет ситуация, когда оптимальная Pm не покроет издержки и фирма окажется в убыточном положении. Т.о. фирма – монополистический конкурент в краткосрочном периоде может иметь прибыль, быть безубыточной или иметь убытки. В силу относительно свободного входа (выхода) потребителя в долгосрочном периоде такая фирма не должна иметь экономической прибыли (как и совершенный конкурент).

Последствия:

1. очевидно, что покупатель платит завышенную цену по сравнению с совершенным конкурентом.

2. у такого производителя есть избыточные мощности: фирма не производит такой объем, при котором средние издержки АС были бы минимальны.

3. есть вероятность получения обществом потерь мертвого груза в заштрихованной области.

В целом можно сказать, что последствия от формирования такого рынка значительно более мягкие, чем от монополизации. Как минимум у потребителя есть варианты выбора, кроме того фирмы конкурируют друг с другом. В реальной жизни на таких рынках отдельный производитель все же имеет некоторую экономическую прибыль, т.к. фирма, производя дифференцированный продукт, скорее всего будет иметь какое-то число традиционных покупателей, которые по каким-то причинам не уйдут к другим производителям, даже если цена немного выше.

Признаки олигополии.

- несколько производителей (2 и более).

- товар может быть как гомогенным, так и дифференцированным.

- вход на такой рынок может быть затруднен, т.к. может действовать эффект масштаба, изначально высокий капитал при входе в отрасль, могут действовать патенты и т.п.

- в области ценообразования принципиально отличается от всех других.

Примеры олигополии – машиностроение, химическая промышленность.

О собенность

поведения фирм в олигополии состоит в

том, что при принятии любого решения

фирма должна учитывать реакцию возможных

конкурентов и исходить из того, что

другие конкуренты поведут себя разумно,

т.е. так же, как и она. Если фирма не будет

рационально действовать на рынке, то

это приводит к общим потерям всех

производителей. Например, одна из фирм

решила цену повысить, вследствие этого

часть потребителей перейдет к конкурентам.

Если фирма понизит цену, то возможно

сначала получит дополнительный доход

(за счет притока потребителей), но в

конечном итоге это может вызвать ценовую

войну, когда конкуренты должны будут

либо так же снизить цену (никто не

выиграет, или сделают ее еще ниже (все

проиграют). Т.о. этот рынок должен быть

достаточно стабилен.

собенность

поведения фирм в олигополии состоит в

том, что при принятии любого решения

фирма должна учитывать реакцию возможных

конкурентов и исходить из того, что

другие конкуренты поведут себя разумно,

т.е. так же, как и она. Если фирма не будет

рационально действовать на рынке, то

это приводит к общим потерям всех

производителей. Например, одна из фирм

решила цену повысить, вследствие этого

часть потребителей перейдет к конкурентам.

Если фирма понизит цену, то возможно

сначала получит дополнительный доход

(за счет притока потребителей), но в

конечном итоге это может вызвать ценовую

войну, когда конкуренты должны будут

либо так же снизить цену (никто не

выиграет, или сделают ее еще ниже (все

проиграют). Т.о. этот рынок должен быть

достаточно стабилен.

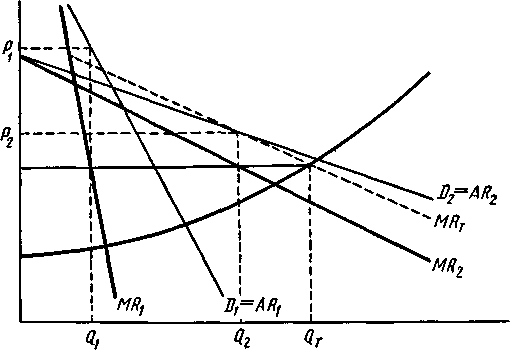

Существует несколько моделей, описывающих процесс установления РЕ. наиболее простая – дуополия (2 фирмы). Простейшая модель дуополии – модель Курно. В этой ситуации обе фирмы одновременно принимают решение об объеме производства, но сговор невозможен. Принимая решение каждая фирма должна понимать, что конкурент также принимает решение на счет объема, а общая цена будет зависеть от совокупного выпуска. Модель Курно исходит из того, что фирма принимает объем производства своего конкурента как постоянный. Она его оценивает, а затем решает какой объем производить самой. Затем принимает решение для другого объема конкурента т.д.

Чтобы увидеть, как это происходит, рассмотрим решение по объему производства, принимаемое фирмой 1. Допустим, фирма 1 считает, что фирма 2 ничего производить не будет. Тогда кривая спроса фирмы 1 совпадает с кривой рыночного спроса. Di (О) означает кривую спроса для фирмы 1 при условии, что фирма 2 ничего не производит. Мы предположили, что предельные издержки MCi фирмы 1 постоянны. Как показано на рисунке, максимизирующий прибыль объем производства фирмы 1 составляет 50 единиц (точка, где MRi (О) пересекает MCi). Поэтому если фирма 2 ничего не производит, фирма 1 будет производить 50 единиц.

Если фирма 1 считает, что фирма 2 выпускает 50 единиц, тогда кривая спроса фирмы 1 представляет собой кривую рыночного спроса, смещенную влево на 50 единиц. На рис. это отмечено как Di (50), и соответствующая кривая предельного дохода будет MRi (50). Сейчас максимизирующий прибыль объем производства фирмы 1 равен 25 единицам (точка, где MRi (50) = MCi). Предположим, фирма 1 рассчитывает, что фирма 2 будет производить 75 единиц. Новая кривая спроса фирмы 1 D1(TS). Теперь максимизирующий прибыль объем производства фирмы 1 равен 12,5 единицы (точка, где MRi (75) = MCi). Наконец, пусть фирма 1 полагает, что фирма 2 будет производить 100 единиц. Тогда кривые спроса и предельного дохода фирмы 1 (не показаны на рисунке) пересекут кривую ее предельных издержек на вертикальной оси. Если фирма 1 рассчитывает, что фирма 2 будет производить 100 единиц, то фирма 1 не будет выпускать продукции. Подведем итоги: если фирма 1 думает, что фирма 2 не будет производить продукции, она выпустит 50 единиц; если она полагает, что фирма 2 будет выпускать 50 единиц, она сама будет производить 25 единиц; если она думает, что фирма 2 будет производить 75 единиц, она сама выпустит 12,5 единицы, а если она считает, что фирма 2 будет выпускать 100 единиц, тогда она ничего производить не будет. Таким образом, максимизирующий прибыль объем производства фирмы 1 изменяется в зависимости от того, как, по ее мнению, будет расти объем производства фирмы 2.

Если мы имеем оценки объемов по каждой фирме, можно построить модель, в соответствии с которой на данном рынке установится равновесие. В ней используются кривые реакции каждой из фирм на объем конкурента.

точка К покажет, какие объемы каждая из фирм будет производить и при этом рынок не выйдет из равновесия. Итоговое равновесие на таком рынке называют равновесием Курно. При нем каждая из фирм оценивает объем конкурента и максимизирует свою прибыль. При таком равновесии ни одна фирма не имеет стимула изменить свое поведение.

Теория игр показывает с помощью экономических моделей поведение участников в вероятностных ситуациях с принятием решений. Предмет теории: игровые ситуации с заранее установленными правилами. Возможны разные варианты поведения: соперничество, конфликты, коалиции и т.д. Самый простой вариант – 2 игрока. Стратегия в этом случае определяется ценовой (платежеспособной) функцией. Она показывает выигрыш или проигрыш участников. Игра некооперационная: она может быть с нулевым результатом (выигрыш одного = проигрышу другого) и с ненулевым результатом ( ≠ ). Самый известный пример дилемма заключенного. Ее суть: двух человек обвиняют в ряде краж, при этом их взяли с поличным на конкретной краже. У них возможны разные варианты поведения. Основная проблема - контактировать они не могут, с каждым из них работают индивидуально. Совокупный результат будет наилучшим, когда они не будут в отношении друг друга принимать агрессивных действий ( поиск личной выгоды).

Олигопольные фирмы часто оказываются на месте заключенных в дилемме. Они должны решить, следует ли им агрессивно конкурировать, пытаясь захватить большую долю рынка за счет конкурента, или сотрудничать и конкурировать более пассивно, сосуществуя со своим конкурентом и довольствуясь имеющейся долей, а может быть, даже тайно сговариваясь с ним. Если фирмы пассивно конкурируют, устанавливая высокие цены и ограничивая объем производства, они получат более высокие прибыли, чем при агрессивной конкуренции.

<!--Вопрос 9. НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА: РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ИЗМЕРЕНИЕ

СИСТЕМА НАЦИОНАЛЬНЫХ СЧЕТОВ. ВАЛОВОЙ ПРОДУКТ. ВНП И ВВП. -->

СНС – совокупность взаимосвязанных макроэкономических показателей, характеризующих степень реализации макроэкономических целей в различных странах мира. Ведущим в системе национальных счетов является показатель валового продукта. Валовой продукт - оцениваемая в рыночных ценах стоимость всех предназначенных для конечного потребления товаров и услуг, произведенных за определенный период времени (например, за год). Валовой продукт характеризует объем текущего национального производства независимо от того, продана вся произведенная продукция, или же часть ее осталась в товарных запасах. В состав валового продукта включаются не только материальные блага, но и услуги, как материальные, Так и нематериальные. Услуги отличаются от материальных благ тем, что они одновременно производятся и потребляются, не имеют материального воплощения, поэтому их нельзя посчитать.

Валовой продукт имеет 2 разновидности - валовой национальный (ВНП) и валовой внутренний продукт (ВВП). ВНП есть продукт, произведенный с использованием принадлежащих данной стране факторов производства. Часть ВНП создается за границей. А вот ВВП как центральный показатель СНС характеризует рыночную стоимость конечных товаров и услуг, произведенных предприятиями данной страны на ее экономической территории.

ВНП не включает в свой состав:

- промежуточные блага и учитывает лишь конечные блага, чтобы минимизировать двойной, повторный счет. Конечными называются товары и услуги, покупаемые для конечного использования, а не для переработки или дальнейшего использования в производстве.

- непроизводственные сделки:

а) Трансфертные платежи из государственного бюджета (выплаты по социальному страхованию, пособия по безработице, пенсии и др., возникающие в результате перераспределения валового продукта) и частные трансфертные платежи (субсидии студентам от родителей, дары родственников, - и здесь тоже происходит не производство новых благ, а лишь перераспределение их стоимости). Трансфертные платежи - выплаты правительством, фирмой, частными лицами денег (или передача товаров и услуг), взамен которых плательщик непосредственно не получает товары и услуги, т.е. отсутствует эквивалентность.

б) Сделки с ценными бумагами (купля-продажа акций и облигаций).

в) Продажи существовавших ранее, подержанных товаров, которые либо не отражают текущего производства, либо включают повторный. Но и при этом в ВНП включается комиссионные посредника, оказывающего текущие услуги по сведению продавца и покупателя.

Объем ВНП (ВВП) определяет величину экономической мощи страны. Уровень же ее экономического развития определяется отношением валового продукта к численности населения.

НОМИНАЛЬНЫЙ И РЕАЛЬНЫЙ ВНП. ДЕФЛЯТОР ВНП И ИНДЕКС ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ЦЕН

Номинальный ВНП является денежным показателем, оценивающим стоимость выпущенных товаров и услуг. На его величину влияет не только изменение физического объема национального производства, но и динамика цен. Поэтому при сравнении номинальных ВНП в различные годы (особенно при отсутствии ценовой стабильности) невозможно определить, в какой мере его рост обусловлен увеличением физического объема конечных благ, в какой - инфляционными процессами. Отсюда вытекает необходимость расчета реального ВНП, характеризующего количество реально произведенной продукции, т.е. физический объем выпущенных товаров и услуг, измеренный в сопоставимых ценах (ценах базисного года). Т.е. реальный ВНП представляет собой номинальный ВНП, скорректированный с учетом темпов инфляции.

Дефлятор ВНП - отношение номинального ВНП к реальному ВНП, выраженное в виде индекса.

Дефлятор ВНП не следует отождествлять с индексом потребительских цен - другим показателем инфляции, используемым при индексации доходов населения. Индекс потребительских цен измеряет затраты домохозяйств на приобретение фиксированного набора товаров и услуг, называемого потребительской корзиной, типичного для покупок городских потребителей.

Различия между индексом потребительских цен и дефлятором ВНП состоят в том, что:

1) дефлятор ВНП отражает цены всех произведенных товаров и услуг, а индекс потребительских цен - цены товаров и услуг, приобретаемых только домохозяйствами (но не фирмами и государством).

2) в дефляторе ВНП отражаются только товары, произведенные отечественными предприятиями: импортируемые товары не учитываются в ВНП, в то время как расчет индекса потребительских цен без учета цен на эти товары недопустим.

3) При исчислении и дефлятора ВНП, и индекса потребительских цен используется понятие цены потребительской корзины, но используется неодинаково. Дефлятор ВНП определяется исходя из состава корзины в каждом данном году, т.е. состав корзины меняется ежегодно. При исчислении же индекса потребительских цен состав корзины может не изменяться 10 -15 лет. Это приводит к возникновению двух недостатков:

а) структура потребительской корзины в реальной жизни изменяется потребителями довольно быстро в ответ на их представления о дороговизне тех или иных товаров. А индекс потребительских цен строится на предпосылке, что структура корзины неизменна.

б) индекс потребительских цен не учитывает улучшение качества подорожавших товаров. В связи с данными обстоятельствами индексация доходов населения в соответствии с индексом потребительских цен сама по себе означала бы усиление инфляционных процессов. Поэтому при индексации доходов целесообразно использовать дефлятор ВНП.

МЕТОДЫ РАСЧЕТА ВНП: МЕТОД ПОТОКА РАСХОДОВ И МЕТОД ПОТОКА ДОХОДОВ. НАЦИОНАЛЬНЫЙ ДОХОД. ЧИСТЫЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОДУКТ.

Существуют 2 подхода к измерению ВНП, которые дают один и тот же результат при отсутствии ошибок в подсчетах: по методу потока расходов и методу потока доходов.

Метод потока расходов (метод конечного использования): суммируются расходы на конечные блага со стороны домохозяйств, фирм, государства и зарубежных потребителей - то есть выявляются компоненты совокупного спроса на национальный продукт:

Одно из наиболее значимых тождеств национальных счетов:

Q = С + I + G + TB , где

Q - валовой национальный продукт,

С - потребительские расходы (потребительский спрос): расходы домохозяйств на покупку товаров, произведенных внутри страны и поставленных по импорту. Это расходы на товары текущего, краткосрочного пользования (менее 1 года), предметы потребления длительного пользования (более 1 года) и услуги (блага, не имеющие в момент продажи формы материального объекта и потребляемые одновременно с их созданием).

I - валовые частные внутренние инвестиции (инвестиционный спрос предприятий и домохозяйств):

- конечные покупки оборудования, производственных помещений, то есть элементов основного капитала;

- инвестиции в жилье (домохозяйства, покупающие собственный дом, считаются инвесторами);

- инвестиции в прирост товарных запасов (если эти запасы сокращаются, то величина инвестиций в запасы отрицательная). Термином «внутренние» характеризуются вложения жителей именно данной страны, которые, впрочем, вовсе не обязательно должны быть направлены на покупку отечественных инвестиционных товаров. К инвестициям как элементу ВНП, естественно, не относится купля-продажа ценных бумаг (фиктивного капитала): инвестиционный спрос включает только добавления к физическому запасу капитала, но не покупку акций и облигаций и не вложения в так называемый человеческий капитал (в используемые в процессе производства знания и способности людей).

G - государственные (федеральные, региональные, муниципальные) закупки: общая стоимость товаров и услуг, приобретенных федеральным правительством и местными органами власти в своей стране и за рубежом (приобретение военного снаряжения, школьных помещений, парков, библиотек, прокладка дорог, оплата труда военных и гражданских служащих и т.п.) G уже, чем государственные расходы, т.к. в государственных расходах есть трансферты. Важным компонентом являются государственные инвестиции( инфраструктура).

TB - торговый баланс (чистый экспорт): разница между объемами экспорта (характеризующего спрос на отечественные товары со стороны иностранцев) и импорта товаров и услуг (часть внутренних расходов на приобретение зарубежных благ) как обозначение заграничного спроса на продукт данной страны (иностранных закупок). Если экспорт больше импорта, то страна на мировом рынке выступает в качестве «нетто-экспортера», и ВНП больше внутренних расходов. Если, наоборот, импорт больше экспорта, то страна является «нетто-импортером».

Метод потока доходов (распределительный): в ВНП включаются следующие виды доходов:

1) оплата труда наемных работников: заработная плата, жалование, премии, а также некоторые дополнительные пособия (например, взносы предпринимателей в фонд социального страхования - прежде всего для выплаты пенсий).

2) рентный доход, который получается - причем нередко чисто условно - собственниками земли, помещений, жилья и др. (условный доход на жилые помещения, занимаемые их владельцами, оцениваемый на основе данных об арендной плате за аналогичные помещения; доход от владения патентами, правами на разработку недр и т.п.).

3) прибыль корпораций: доход, остающийся после платежей корпораций работникам и кредиторам (в том числе налоги, выплачиваемые в бюджет). Этот компонент включает дивиденды акционерам, налоги на прибыль корпораций, нераспределенную прибыль, которая может быть направлена на инвестиции.

4) чистый процентный доход - разница между величиной процентного дохода, получаемого домохозяйствами от фирм и внешнего мира за предоставленные ими кредиты, и величиной процентных платежей, осуществляемых ими для погашения потребительских ссуд.

Сумма данных первичных доходов образует национальный доход - совокупность первичных доходов, получаемых владельцами факторов производства.

ЧНП (чистый национальный продукт) равен сумме национального дохода и чистых косвенных налогов (косвенные налоги за вычетом государственных трансфертных платежей).

ЧНП + стоимость износа основного капитала (амортизационные отчисления) = ВНП.

Отличие ВНП и ЧНП состоит лишь в том, что первый включает валовые частные внутренние инвестиции, а второй - лишь чистые частные внутренние инвестиции, которые характеризуют величину прироста основного капитала за год. Поэтому ЧНП лучше, чем ВНП характеризует экономические результаты деятельности общества. Это - чистый результат без стоимости износа основного капитала.

ЛИЧНЫЙ И РАСПОЛАГАЕМЫЙ ДОХОД.

Личный доход - это доход, получаемый домохозяйствами.

ЛД = НД – прибыль + дивиденды + трансфертные платежи

Личный располагаемый доход остается в распоряжении домохозяйств после уплаты подоходных налогов.

Личный располагаемый доход распределяется домохозяйствами на:

- личные потребительские расходы (затраты на покупку товаров и услуг за исключением покупки жилья);

- оплату потребителями процентов по их долгам;

- трансферты иностранцам;

-личные сбережения, которые направляются на приращение богатства домохозяйств и могут быть использованы на финансирование инвестиций.

Доля личных сбережений в располагаемом доходе называется нормой личных сбережений. Наряду со сбережениями домохозяйств существуют национальные сбережения, включающие кроме личных еще сбережения фирм и правительства. Норма таких сбережений (их соотношение с ВВП) во многом определяет темпы экономического роста той или иной страны.

ВНП И ЭКОНОМИЧЕСКОЕ БЛАГОСОСТОЯНИЕ ОБЩЕСТВА. ЧИСТОЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЕ БЛАГОСОСТОЯНИЕ.

Позволяет ли показатель валового продукта (ВНП или ВВП) адекватно измерить уровень экономического благосостояния общества?

Аргументы «за»:1) показатель ВНП значительно полнее отражает результаты деятельности нации по сравнению с другими традиционными показателями, и потому не случайно мировая статистика использует отношение ВНП (ВВП) к численности населения в качестве критерия богатства нации;

2) приращение ВНП означает увеличение доходов, расширение жилищного строительства, реализацию других целей социальной политики (включая расширение занятости).

Аргументы «против»:

1) В ВНП включаются только услуги домохозяйств, реализованные на сторону, но не учитывается их деятельность по оказанию услуг для собственного потребления (приготовление пищи, поддержание жилищ в чистоте, воспитание детей и т.д.).

2) В ВНП длительное время не учитывались результаты функционирования «теневой» экономики, которые не проходили через официальные и регистрируемые рынки. «Теневую» экономику нередко именуют «черным» рынком, «параллельной» или «неформальной» экономикой. «Теневая экономика» (Вито Танзи) - это часть валового национального продукта, которая из-за ее отсутствия в отчетности и/или занижения ее величины не отражена в официальной статистике».

Расширение теневой экономики обусловлено следующими главными причинами:

1) экономические агенты, стремящиеся избежать уплаты налогов, склонны занижать (или просто не декларировать) свои доходы;

2) запрещение государством давно сложившихся видов экономической деятельности, которое, впрочем, редко полностью устраняет их; скорее оно вытесняет их в сферу «теневой» экономики.

Существуют различные способы оценки теневой экономики:

- основан на данных о наличии денег в обращении на основе предположения, что использование наличных денег - и особенно крупных купюр - тесно связано с незаконной деятельностью.

– сравнение расходов населения с их доходами: первые оказываются несравненно больше в тех странах, где процветает «теневая» экономика.

- метод энергобаланса : сравнение динамики ВВП и динамики производства электроэнергии.

В СНС определено, что в сферу производства ВНП включена не только «теневая» экономика (т.е. производство обычных товаров и услуг, организуемых подпольным образом с целью сокрытия доходов от налогообложения), но и юридически запрещенные виды деятельности (производство и продажа наркотиков, проституция и т.д.). В ВНП не полностью учитываются результаты функционирования социально-инфраструктурного комплекса (образования, здравоохранения, культуры и т.п.). Значительная часть данных услуг предоставляются населению в большей или меньшей степени бесплатно, и данное обстоятельство крайне затрудняет их полную стоимостную оценку (она проявляется лишь на рынке, а в данных отраслях настоящей купли-продажи услуг нет).

4) в СНС не отражены вопросы, связанные с влиянием ухудшения окружающей среды на ВВП.

Как видим, в определенном смысле ВНП как показатель благосостояния общества составляет лишь верхнюю часть айсберга. Поэтому его соотношение с численностью населения необходимо использовать крайне осторожно - особенно при сопоставлении стран с различными общественными системами (рыночная экономика - свободные цены, плановая экономика - «потолок» цен), разной долей натурального хозяйства, степенью развития «теневой» экономики, различной структурой распределения доходов. ВНП выступает скорее показателем мощности рыночной экономики, а не благосостояния, которое следует измерять скорректированными показателями. Один из них - показатель чистого экономического благосостояния , который вывели в 70-е гг. Нордхаус и Тобин.

ЧЭБ = ВНП + теневая экономика + самообслуживание + неучтенная стоимость услуг социально-культурной сферы - загрязнение окружающей среды.

<!-- Вопрос 10. СОВОКУПНЫЙ СПРОС И СОВОКУПНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ. МАКРОЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАВНОВЕСИЕ -->

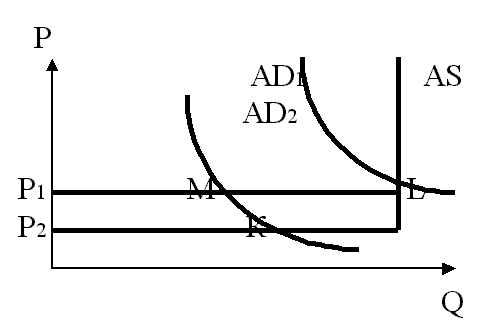

ПОНЯТИЕ СОВОКУПНОГО СПРОСА И ЕГО КОМПОНЕНТЫ. КРИВАЯ АD. ЭФФЕКТЫ ПРОЦЕНТНОЙ СТАВКИ, БОГАТСТВА, ИМПОРТНЫХ ЗАКУПОК

Совокупный спрос - представленные на рынке в денежной форме потребности домохозяйств, фирм и государства в потребительских и инвестиционных товарах и услугах.

P

P

AD

Q

Q