- •Раздел 3.1. Революция и гражданская война в России.

- •Лекция:

- •3.1.1. Революция 1917 г. Временное правительство и Советы.

- •3.1.2. Политическая тактика большевиков их приход к власти. Первые декреты советской власти. Учредительное собрание.

- •3.1.3. Гражданская война и иностранная интервенция. Политические программы сторон. Политика «военного коммунизма». Итоги гражданской войны.

- •3.1.4. Переход к новой экономической политике. Сущность нэПа.

Раздел 3.1. Революция и гражданская война в России.

3.1.1. Революция 1917 г. Временное правительство и Советы.

3.1.2. Политическая тактика большевиков их приход к власти. Первые декреты советской власти. Учредительное собрание.

3.1.3. Гражданская война и иностранная интервенция. Политические программы сторон. Политика «военного коммунизма». Итоги гражданской войны.

3.1.4. Переход к новой экономической политике. Сущность НЭПа.

Лекция:

3.1.1. Революция 1917 г. Временное правительство и Советы.

Причины и предпосылки Февральской революции 1917 г. России: революция стала результатом общенационального кризиса:

1) военный кризис – Первая мировая война, военные поражения и гибель миллионов людей. Начала проявляться усталость общества от войны – на фронте она выражалась в дезертирстве и братании с противником;

2) экономический кризис: топливный и транспортный кризис привели к ухудшению положения народа, безработице. Зимой 1917 г. начался продовольственный кризис: росли цены (особенно на хлеб); началась инфляция; процветала спекуляция;

3) социальный кризис – нарастание озлобленности в обществе: рост стачечного движения в городах, на селе участились крестьянские выступления. Это был так называемый «кризис низов».

4) политический кризис («кризис верхов») – падение авторитета власти и лично Николая II из-за военных поражений, «министерской чехарды» (частой смены министров), распутинщины (влияние Григория Распутина на императрицу Александру Федоровну). Власть демонстрировала неспособность справиться с нарастающими проблемами.

5) деятельность оппозиции – политические партии выступали против власти.

- меньшевики и эсеры призывали прекратить войну и заключить мир;

- большевики желали поражения в войне царскому правительству и выдвинули лозунг: «Превратить войну империалистическую в войну гражданскую!»;

- либеральные партии в составе IV Госдумы (1912–1917) объединились в Прогрессивный блок (октябристы, кадеты, националисты) и выступили с критикой царской политики, потребовав создать правительство «народного доверия», ответственное перед Думой.

Ход Февральской революции:

В середине февраля 1917 г. начались массовые забастовки рабочих Петрограда. Причины: нехватка хлеба, рост цен и спекуляция. Забастовали рабочие Путиловского завода и власти объявили о его закрытии, на улице оказались 30 тыс. рабочих.

В международный женский день 23 февраля (8 марта) 1917 г. началась политическая демонстрация рабочих и работниц Петрограда под лозунгами «Хлеба!», «Долой войну!», «Долой самодержавие!» (вот что хотел народ). Эта демонстрация стала началом революции.

К 25 февраля забастовка в Петрограде превратилась во всеобщую, митинги и демонстрации не прекращались. Николай II находился в Могилеве, в Ставке верховного главнокомандования. Он отправил телеграмму командующему Петроградским военным округом С.С. Хабалову и потребовал прекратить беспорядки. Войска, однако, отказывались стрелять в народ.

26 февраля гвардейцы Павловского полка перешли на сторону восставших рабочих.

Председатель IV ГД М.В. Родзянко предупредил Николая II, что «в столице анархия». Он предложил сформировать новое правительство и поставить во главе его человека, которому народ бы доверял. Царь отверг эту идею. Более того, он принял решение о роспуске Думы на каникулы. Момент для мирного эволюционного преобразования России в конституционную монархию был упущен. Царь послал из Ставки войска для подавления революции, но под Гатчиной их задержали революционные железнодорожники и не пустили в столицу.

27 февраля массовый переход солдат Петрограда на сторону рабочих, захват Арсенала и Петропавловской крепости ознаменовал победу революции. Начались аресты царских министров, формирование новых органов власти.

Февральская революция возникла стихийно (никто ее специально не готовил и не планировал). Революция принесла человеческие жертвы. В ее ходе 300 человек погибло, 1400 человек было ранено.

27 февраля оформились новые органы власти:

1) на заводах и воинских частях возникли новые революционные органы – советы рабочих и солдатских депутатов.

Эти советы провели выборы и избрали депутатов в Петроградский Совет рабочих и солдатских депутатов (Петросовет). В руководящий орган Петросовета – Исполнительный комитет – вошли:

- председатель Н.С. Чхеидзе (меньшевик);

- заместитель председателя А.Ф. Керенский (эсер).

Состав Петросовета был преимущественно эсеро-меньшевистским, хотя и включал большевиков. В его задачу входило поддержание общественного порядка, снабжение народа продовольствием.

Петросовет опирался на революционный вооруженный народ. Он контролировал восставших рабочих, солдат, железнодорожников, почту, телеграф.

1 марта 1917 г. Петросовет издал «Приказ № 1» о демократизации армии: солдаты и офицеры уравнивались в правах; вводилась выборность командиров; отменялась армейская субординация. По мнению ряда историков, «Приказ № 1» положил начало разложения армии, приведя к катастрофическому падению армейской дисциплины.

2) лидеры партийных фракций IV Госдумы решили образовать Временный комитет Государственной думы (ВКГД) во главе с председателем М.В. Родзянко (председателем IV ГД). Временный комитет контролировал министерства, его задачей было «восстановление государственного и общественного порядка».

Связующим звеном между Петросоветом и Временным комитетом ГД стал А.Ф. Керенский, входивший в оба революционных органа.

28 февраля Николай II выехал в Царское Село, но был задержан революционными войсками и остановился в Пскове (здесь располагался штаб Северного фронта). Совещания с командующими фронтами показали царю, что сил для подавления революции в стране нет. Начальник штаба ставки в Могилеве генерал М.В. Алексеев, главнокомандующий Северным фронтом генерал Рузский убеждали царя отречься от престола. Церковь, как и армия, отказалась поддержать Николая II.

Вскоре в Псков прибыли посланцы Временного комитета Госдумы А.И. Гучков и В.В. Шульгин с текстом манифеста об отречении Николая II от престола.

2 марта 1917 г. Николай II подписал манифест об отречении от престола за себя и своего сына Алексея в пользу своего брата Михаила Александровича. 3 марта отрекся от престола и великий князь Михаил, высказавшись за созыв Учредительного собрания.

Итоги Февральской революции:

1) падение самодержавия в России.

2) возникновение двоевластия.

Сущность двоевластия – одновременное существование двух форм власти – Временного правительства (буржуазия) и Советов рабочих и солдатских депутатов (трудящиеся).

2 марта 1917 г. возникло Временное правительство в итоге переговоров Временного комитета ГД и Исполкома Петросовета. Состав первого Временного правительства:

- председателем и министром внутренних дел стал князь Г.Е. Львов;

2) министром иностранных дел стал лидер кадетов П.Н. Милюков;

3) военным и морским министром стал лидер октябристов А.И. Гучков;

4) министром торговли и промышленности стал прогрессист А.И. Коновалов;

5) министром юстиции стал эсер-трудовик А.Ф. Керенский;

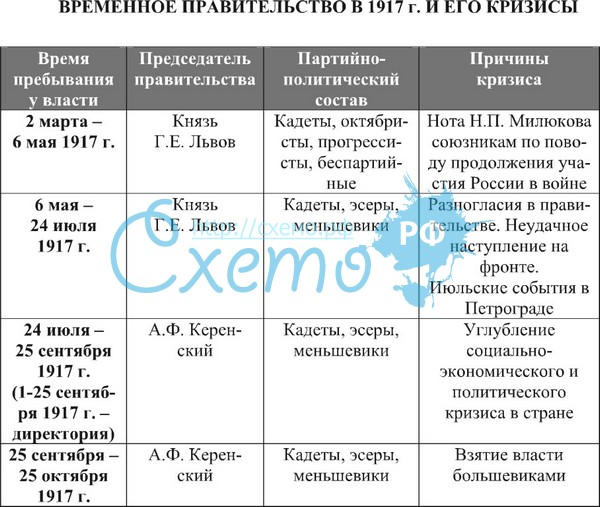

Время от Февраля к Октябрю 1917 г. – особый период в истории России. В нем выделяют два этапа:

1) март – начало июля 1917 г.: период двоевластия: Временное правительство («власть без силы) было вынуждено согласовывать свою деятельность с Петросоветом («сила без власти»), контролирующим революционные массы народа;

2) июль – 25 октября 1917 г.: единовластие Временного правительства в лице коалиции либеральной буржуазии (кадетов) и «умеренных социалистов» (меньшевиков и эсеров).

Оба этих политических альянса оказались слабы, нерешительны и неспособны удержать власть в своих руках.

Позиции классов в период с февраля по октябрь 1917 г.:

- господствующий класс (буржуазия, помещики, состоятельная интеллигенция): на их стороне были экономическая мощь, образованность, опыт управления государственными учреждениями. Цель – остановить революцию, навести порядок в стране, сохранить свою собственность.

- рабочий класс (пролетариат): почувствовал свою силу в ходе революции, поддавался революционной агитации и готов был с оружием в руках бороться за свои права. Цели: улучшение условий жизни и труда (введение 8-часового рабочего дня, гарантия занятости, повышение зарплаты, рабочий контроль над производством).

- крестьянство: требовало уничтожить крупную частную земельную собственность и перераспределить землю между теми, кто ее обрабатывает (отнять у богатых, отдать бедным);

- солдаты стали главной вооруженной силой революции; поддерживали требования крестьян и рабочих, выступали за окончание войны.

Позиции политических партий в период с февраля по октябрь 1917 г.:

1) правые (монархисты и октябристы): сторонники монархии; сохранения помещичьей собственности. Цель: подавить революцию и вернуть монархию, даже путем военной диктатуры;

2) кадеты (левые либералы): из оппозиции превратились в правящую партию и занимали ключевые посты во Временном правительстве. Сторонники буржуазной парламентской республики. В аграрном вопросе выступали за выкуп помещичьих земель государством и крестьянами. Сторонники войны «до победного конца».

3) эсеры (умеренные социалисты)– самая массовая партия. Их позиция:

а) сделать Россию федеративной республикой свободных наций;

б) ликвидировать помещичье землевладение и распределить землю между крестьянами по уравнительной норме;

в) завершить войну и заключить мир без аннексий и контрибуций.

Из партии выделились левые эсеры, близкие к большевикам.

4) меньшевики (умеренные социалисты) – вторая по численности и влиянию партия: Программа: создание демократической республики (власть у демократических слоев общества); конфискации помещичьих земель.

Кадеты, меньшевики эсеры откладывали реализацию своей политической программы до окончания войны и созыва Учредительного собрания.

5) большевики (радикальные социалисты) – сторонники диктатуры пролетариата, главный лозунг: «Вся власть советам!». Вначале большевики рассчитывали получить большинство в советах мирным путем (на выборах), условно поддерживали Временное правительство, сотрудничали с другими социалистическими партиями.

Ситуация изменилась в апреле 1917 г., когда в Россию из эмиграции вернулся В.И. Ленин (через территорию Германии, в пломбированном вагоне). Его программа «Апрельские тезисы» была нацелена на разжигание социалистической революции и захват власти большевиками. Большевики больше не поддерживали Временное правительство и отказывались сотрудничать с умеренными социалистами. Апрельские тезисы:

- Землю – крестьянам!

- Фабрики и заводы – рабочим!

- Вся власть – Советам!

- немедленный выход из России из войны.

Политика Временного правительства в период с февраля по октябрь 1917 г.

3 марта 1917 г. Временное правительство выпустило Декларацию, содержавшую ряд обещаний: ввести политические свободы, отменить сословную, национальную и религиозную дискриминацию, подготовить выборы в Учредительное собрание. На практике откладывалось решение аграрного и рабочего вопроса (о земле и 8-часовом рабочем дне), вопроса о войне. Сохранялись все прежние органы власти (министерства, земства, городские Думы).

Новшества: вместо губернаторов вводились комиссары Временного правительства, вместо царской полиции появилась народная милиция. Николая II и вся царская семья были арестованы Временным правительством и отправились в ссылку в Сибирь.

- Первый кризис Временного правительства произошел в апреле 1917 г., когда министр иностранных дел Милюков 18 апреля передал ноту (дипломатический документ) Антанте, что Россия будет продолжать войну до победного конца. Возмущенный народ вышел на улицы с требованием мира и передачи власти Советам. Милюкова и военный министр Гучков вынуждены были уйти в отставку.

В тяжелой ситуации буржуазию (либералов) поддержали социалисты (Петросовет). Было решено создать первое коалиционное правительство (6 мая – 2 июля 1917 г.). Состав первого коалиционного правительства (второго Временного правительства):

- 6 меньшевиков и эсеров: военный министр – Керенский; министр земледелия – Чернов (меньшевик) и др.;

- 10 либералов.

В обстановке народного недовольства началась подготовку к новому наступлению на фронте. Однако из всех политических партий только большевики выступали против наступления.

3-24 июня 1917 г. состоялся I Всероссийский съезд советов рабочих и солдатских депутатов. Меньшевики и эсеры призвали делегатов съезда поддержать Временное правительство. В ответ в Петрограде начались новые демонстрации со старыми требованиями: заключить мир и передать власть Советам (лозунг большевиков). Популярность партии большевиков стремительно росла.

Второй кризис Временного правительства. Наступления на фронте закончились провалом. Кадеты обвинили социалистов в развале армии (Приказ № 1) и вышли из состава Временного правительства. Обстановка в Петрограде накалилась до предела: 3–4 июля в Петрограде состоялись вооруженные демонстрации рабочих и солдат, произошли столкновения между демонстрантами и правительственными военными частями.

Демонстранты выступали под лозунгом «Вся власть Советам!», поэтому большевиков обвинили в попытке захвата власти. Временное правительство объявило Петроград на военном положении, разоружило рабочих и солдат и объявило приказ об аресте Ленина и других большевистских лидеров (им были предъявлены обвинения в шпионаже в пользу Германии). Были приняты меры к укреплению армейской дисциплины, на фронте восстанавливалась смертная казнь. Влияние Петросовета и вообще советов уменьшилось. В июле 1917 г. с двоевластием было покончено.

С этого времени большевики отказались от мирных путей борьбы и взяли курс на подготовку вооруженного восстания, чтобы захватить власть в свои руки.

Образовалось второе коалиционное (третье Временное правительство) правительство во главе с А.Ф. Керенским (24 июля – 30 августа 1917 г.). Министерские посты (16) разделили поровну кадеты и умеренные социалисты (меньшевики и эсеры). На пост главнокомандующего армией был назначен Л.Г. Корнилов (взамен либерального генерала А.А. Брусилова). Вокруг Корнилова сплотились контрреволюционные силы, желавшие восстановить монархию. В Могилеве собирались верные Корнилову военные части.

Временное правительство приняло попытку объединить общество. В Москве было собрано Государственное совещание (12-15 августа): промышленники, банкиры, офицеры, бывшие депутаты Госдумы, представители Советов, партий, профсоюзов и различных общественных организаций. Однако примирить политические силы не удалось. Правительство критиковали справа и слева

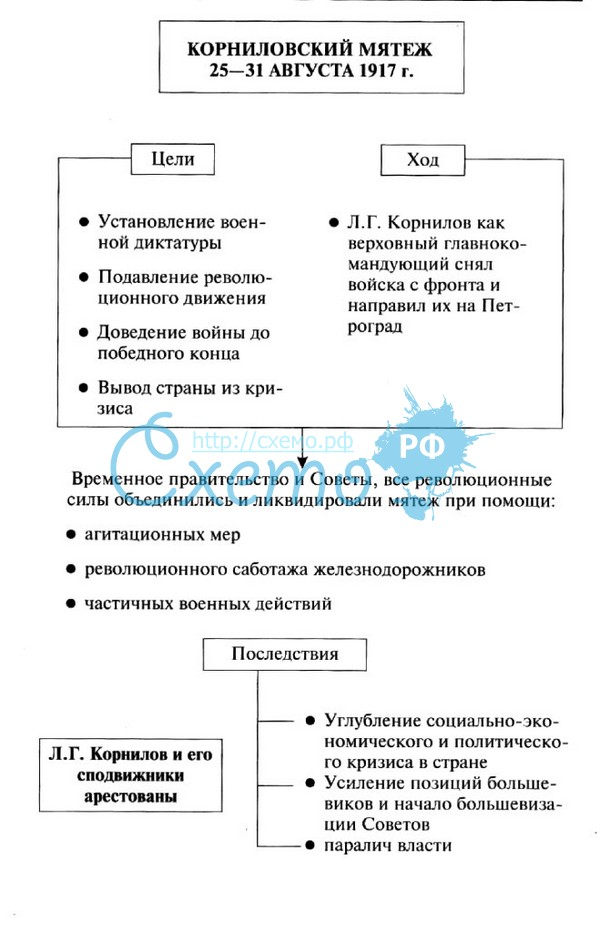

Корниловский мятеж. 25 августа 1917 г. Л.Г. Корнилов начал наступление на Петроград с целью установления военной диктатуры. Предлогом движения войск стала защита столицы от немцев. Против корниловщины выступили все социалистические партии, советы и отряды рабочей Красной гвардии. 30 августа наступление было остановлено.

Формально борьбу с Корниловым возглавил Керенский как глава правительства. Однако между ними существовала тайная договоренность: Керенский рассчитывал при помощи Корнилова разгромить социалистов и ликвидировать советы. Был подготовлен проект будущей диктатуры. Керенский предал договоренность, узнав, что в проекте диктатуры главой государства назван Корнилов, а не он сам.

Провал корниловщины означал новое изменение политической ситуации: конец монархистов, падение престижа Керенского и кадетов. Влияние большевиков, напротив, возросло, их партия насчитывала 350 тыс. человек. Началась большевизация Советов по всей стране. Московский и Петроградский Советы в конце августа – начале сентября 1917 г. приняли резолюцию о переходе власти к советам. Декларировался мирный путь, но одновременно велась подготовка вооруженного восстания.

Второе коалиционное правительство распалось. Ценой невероятных усилий сформировалось новое правительство – 30 августа 1917 г. была создана Директория в составе 5 человек во главе с министром-председателем Керенским.

1 сентября 1917 г. Директория провозгласила Россию республикой.

14 сентября 1917 г. в Петрограде было созвано Всероссийское демократическое совещание (представители политических партий, земств, городских дум). На совещании был создан Демократический Совет Республики (Предпарламент). От его имени Керенский сформировал третье коалиционное правительство (25 августа – 25 октября 1917 г.) - четвертое Временное правительство из кадетов и умеренных социалистов, не обладавшее реальной властью и политическим авторитетом. Революция вступала в новую стадию – большевики во главе с Лениным готовились к вооруженному захвату власти.

Таким образом, на протяжении 1917 г. существовало несколько альтернатив общественного развития:

- установление военной диктатуры;

- власть Временного правительства;

- диктатура большевиков;

- анархический бунт, распад России, утрата государственности и национальной независимости.