- •1. Цель и содержание работы

- •2. Регулирование объемного гидропривода возвратно-поступательного действия

- •3. Описание лабораторной установки.

- •4. Методика проведения эксперимента

- •4.1. Машинное регулирование

- •4.2. Дроссельное регулирование с дросселем, установленном на входе в гидроцилиндр

- •4.3. Дроссельное регулирование с дросселем, установленном параллельно гидроцилиндру

- •5. Обработка результатов

- •6. Содержание отчета

- •7. Контрольные вопросы

Министерство образования Российской Федерации

Волгоградский государственный технический университет

Кафедра теплотехники и гидравлики

РЕГУЛИРОВАНИЕ ГИДРОПРИВОДА ОБЪЕМНОГО ТИПА

Методические указания к лабораторной работе

РПК «Политехник»

Волгоград 2000

УДК 621.2(075.5)

РЕГУЛИРОВАНИЕ ГИДРОПРИВОДА ОБЪЕМНОГО ТИПА:

Методические указания к лабораторной работе / Сост. Е.А. Дьячков, С.Г. Телица, А.Ю. Свитачев: Волгоград. гос. техн. ун-т.-Волгоград, 2000-19с.

Излагаются цели и содержание лабораторной работы, основные сведения о машинном и дроссельном способах регулирования скорости выходного звена гидропривода объемного типа (на примере гидропривода с возвратно-поступательным движением выходного звена).

Предназначается для студентов направлений «Наземные транспортные системы», «Эксплуатация наземных транспортных систем», «Технологические машины и оборудование» и «Технология, оборудование и автоматизация машиностроительного производства».

Ил. 6. Табл. 1. Библиогр.;2 назв.

Рецензент Е.А. Федянов

Печатается по решению редакционно-издательского совета Волгоградского государственного технического университета.

© Волгоградский

государственный

технический

университет, 2000

1. Цель и содержание работы

Изучение принятых в современной технике способов регулирования скорости выходного звена объемного гидропривода возвратно-поступательного действия.

Экспериментальное исследование регулирования гидропривода объемного типа различными способами.

Анализ достоинств и недостатков каждого способа регулирования гидропривода.

2. Регулирование объемного гидропривода возвратно-поступательного действия

Скорость перемещения штока гидроцилиндра объемного гидропривода зависит от соотношения подачи Q рабочей жидкости в полость цилиндра и площади S поршня. Последняя является постоянной для данной конструкции гидроцилиндра величиной. Поэтому единственным способом регулирования скорости перемещения штока является изменение величины количества подаваемой жидкости в гидроцилиндр.

,

(2.1)

,

(2.1)

где V- скорость, м/с;

Q – подача жидкости в гидроцилиндр, м³/с;

S – площадь поршня, м².

При подаче рабочей жидкости в штоковую полость величина S определяется по формуле

,

(2.2)

,

(2.2)

где D и d – диаметр поршня и штока, м.

Подача

жидкости в гидроцилиндр Q

моет быть изменена различными способами:

изменение подачи насоса и отводом части

его подачи через соответствующую

гидролинию при постоянной подаче насоса.

В первом случае регулирование называется

машинным, а во втором – дроссельным.

Машинное регулирование бывает ступенчатым

и бесступенчатым. При ступенчатом

регулировании гидросхемой предусматривается

подключение в разной комбинации

нескольких насосов постоянного рабочего

объема. При бесступенчатом регулировании

должен использоваться насос переменного

рабочего объема (радиально-поршневой

или пластинчатый однократного действия

с переменным эксцентриситетом, или

аксиально-поршневой с наклонным блоком

или наклонным диском с переменным углом

установки этих элементов). При машинном

способе регулирования дополнительные

потери, вызываемые самим процессом

регулирования, отсутствуют, однако

требуется использование насосов с

переменным рабочим объемом, которые

весьма дороги в производстве и имеют

большие габариты и массу, нежели насосы

аналогичной конструкции с постоянным

рабочим объемом. Бесступенчатое машинное

регулирование целесообразно использовать

при передаче мощности N

≥ 5 кВт. Схема ступенчатого регулирования

скорости выходного звена гидропривода

возвратно-поступательного действия

показана на рис. 2.1. Эта схема, построенная

на базе двух насосов постоянной

производительности, но разных рабочих

объемов, при помощи гидрораспределителя

4 позволяет получить три разных скорости

движения штока гидроцилиндра 8:

.

Гидрораспределитель 7 позволяет

реализовать нейтральное положение

гидропривода (шток неподвижен) и

реверсивное движение штока.

.

Гидрораспределитель 7 позволяет

реализовать нейтральное положение

гидропривода (шток неподвижен) и

реверсивное движение штока.

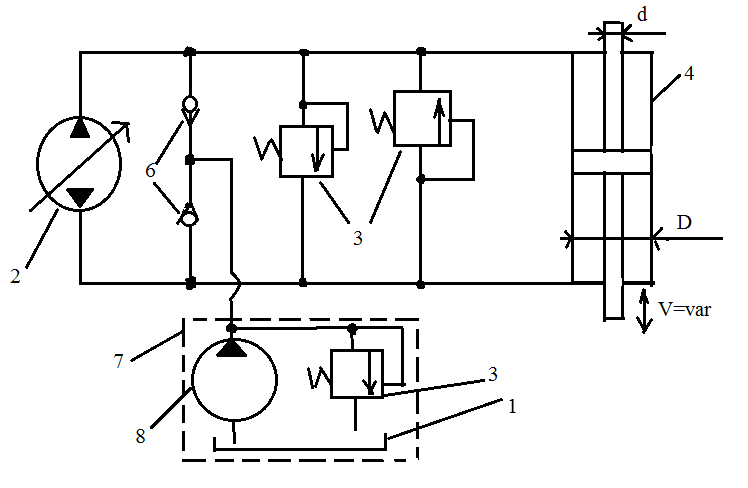

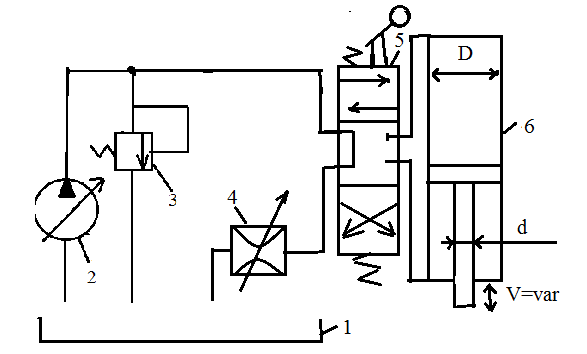

Рис. 2.1. Схема ступенчатого машинного регулирования скорости выходного звена гидропривода: 1-бак; 2,3-насосы объемного типа; 4-гидрораспределитель переключения подачи насосов; 5-обратные клапаны; 6-предохранительный клапан; 7-гидрораспределитель управления движением гидроцилиндра; 8-гидроцилиндр.

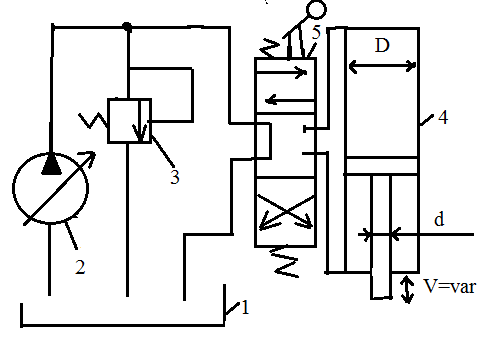

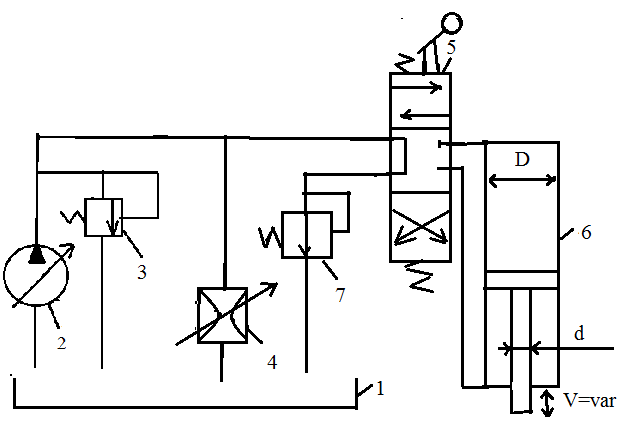

При бесступенчатом машинном регулировании скорости штока гидроцилиндра используется принцип изменения рабочего объема насоса. Если рабочий объем изменяется симметрично относительно нуля, обеспечивая реверс подачи без изменения направления вращения вала насоса, моет быть реализована схема бесступенчатого машинного регулирования с замкнутой циркуляцией рабочей жидкости (рис 2.2а). Существуют конструкции насосов с ассиметричным регулированием подачи 0≤Q≤Qmax и даже Qmin≤Q≤Qmax. В этом случае в схеме предусматривается введение гидрораспределителя для остановки и реверсирования движения штока гидроцилиндра (2.2б), рабочая жидкость при этом циркулирует по разомкнутому контуру.

а

б

Рис. 2.2. Схема бесступенчатого машинного регулирования скорости выходного звена гидропривода: а-при симметричном изменении рабочего объема насоса (с замкнутой циркуляцией жидкости); б-при ассиметричном изменении рабочего объема насоса (с разомкнутой циркуляцией жидкости); 1-бак; 2-насос с изменяемым рабочим объемом; 3-предохранительный клапан; 4-гидроцилиндр; 5-гидрораспределитель управления движением гидроцилиндра; 6-обратные клапаны; 7-система подпитки; 8-насос системы подпитки.

В системах с дроссельным способом регулирования скорость штока гидроцилиндра подача насоса Q н постоянна. Характерным для этого способа регулирования является неравенство

,

(2.3)

,

(2.3)

где V – скорость штока поршня.

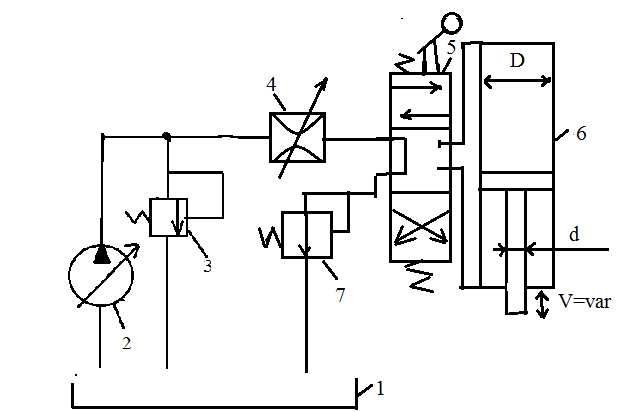

При таком условии избыточная часть жидкости от насоса отводится через дроссель в бак, на выполнив полезной работы. Расход жидкости в гидроцилиндре определяется настройкой дросселя, который может быть установлен последовательно гидроцилиндру (на входе в него, рис. 2.3а, или на выходе из него, рис. 2.3б) или параллельно гидроцилиндру в ответвлении, рис. 2.4. При последовательной установке дросселя насос в гидроприводе работает с постоянным давлением, при параллельной установке дросселя – давление его переменное и зависит от размеров гидроцилиндра и усилия на его штоке.

Схема регулирования, изображенная на рис. 2.3а, используется, в основном, для гидроцилиндров с односторонней нагрузкой. Если направление движения поршня и нагрузка совпадают, скорость поршня может увеличиться из-за разрыва сплошности потока и движение становится неуправляемым. Для предотвращения этого явления в ряде случаев на сливе устанавливается дополнительный редукционный клапан 7 (рис. 2.3а) с величиной противодавления 0,2 – 0,3 МПа. К недостаткам схемы необходимо отнести также и то, что в гидроцилиндр поступает нагретая в дросселе жидкость. Схема регулирования, показанная на рис. 2.3б, позволяет осуществлять регулирование скорости при знакопеременной нагрузке на штоке. Здесь лучше решаются вопросы торможения гидропривода и отвода тепла, выделяющегося при дросселировании.

а

б

Рис. 2.3. Схема дроссельного регулирования скорости выходного звена гидропривода: а – дроссель на входе в гидроцилиндр; б – дроссель на выходе из гидроцилиндра; 1-бак; 2-насос с постоянным рабочим объемом; 3-предохранитель (переливной) клапан; 4-регулируемый дроссель; 5-гидрораспределитель управления движением гидроцилиндра; 6-гидроцилиндр; 7-подпорный редукционный клапан.

К числу недостатков схем дроссельного регулирования, показанных на рис. 2.3а и 2.3б, можно отнести большую зависимость скорости движения штока от нагрузки по сравнению с машинным регулированием (рис. 2.1, 2.2а и 2.2б). В схеме регулирования, показанной на рис. 2.4, насос работает с переменным давлением. Его давление здесь зависит от усилия на штоке гидроцилиндра.

Рис. 2.4. Схема дроссельного регулирования скорости выходного звена гидропривода с установкой дросселя параллельно силовому гидроцилиндру: 1-бак; 2-насос с постоянным рабочим объемом; 3-предохранительный клапан; 4-регулируемый дроссель; 5-гидрораспределитель управления движением гидроцилиндра; 6-гидроцилиндр; 7-подпорный редукционный клапан.

Преимуществом гидропривода, осуществляющего регулирование скорости выходного звена в соответствии со схемой на рис. 2.4, является более высокий КПД, в сравнении со схемами, где регулируемый дроссель устанавливается последовательно с гидроцилиндром (рис. 2.3а и 2.3б). Имея достоинство схемы 2.3б в части улучшения условий отвода тепла, схема 2.4 имеет недостаток, присущий схеме 2.3а, а в части невозможности работы со знакопеременной нагрузкой на штоке гидроцилиндра. Частично этот недостаток компенсируется установкой подпорного редукционного клапана 7 (рис. 2.4). Во всех схемах с дроссельным регулированием скорости зависимость скорости штока поршня от усилия не является линейной величиной при постоянной настройке дросселя. Это связано с тем, что расход в дросселе Q∂р≈∆р0,5, где ∆р – перепад давлений, создаваемый дросселем.

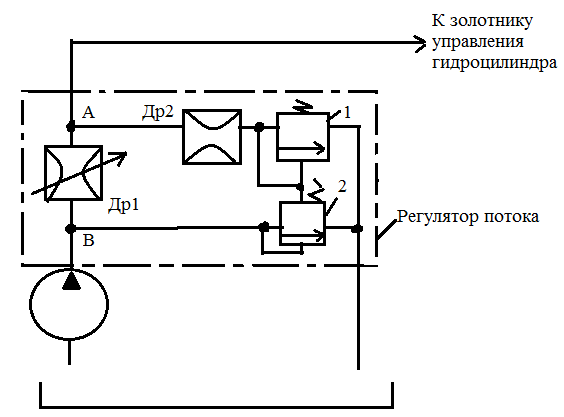

Для обеспечения постоянной скорости штока вне зависимости от нагрузки в гиродприводах с дроссельным регулированием применяют регуляторы потока, состоящие из регулируемого дросселя и клапанов, обеспечивающих постоянство перепада давления на дросселе при изменении нагрузки. Регуляторы потока устанавливают в тех же местах, что и обычные регулируемые дроссели. Схема регулятора при установке его на входе в гидроцилиндр показана на рис. 2.5.

Рис. 2.5. Принципиальная схема регулятора потока: Др1-регулируемый дроссель; Др2-дроссель постоянный; 1-предохранительный клапан; 2-клапан перепада давления.

Клапан перепада давления 2 (рис. 2.5) подключен параллельно основному регулируемому дросселю и обеспечивает постоянный перепад давления на нем независимо от усилия на штоке гидроцилиндра. Например, при увеличении усилия на штоке, давление в точке А увеличивается, что приводит к увеличению давления на управляемом входе клапана 2, его проходное сечение уменьшается и увеличивается давление в точке В, при этом перепад давлений ∆р=рв-ра остается прежним. Аналогично при снижении давления в точке А снижается давление в точке В.