- •Основные функции и структура биологических мембран.

- •Пассивный и активный перенос веществ через мембрану. Опыт Уссинга.

- •Потенциал покоя и потенциал действия. Распространение нервного импульса.

- •Внешние электрические поля органов. Принцип эквивалентного генератора.

- •Физические основы электрокардиографии.

- •Метод исследования электрической активности головного мозга — электроэнцефалография.

- •7. Автоволны в органах и тканях. Их основные свойства.

- •Строение мышцы. Биофизика мышечного сокращения.

- •Принцип автоматической регуляции в живых системах.

- •Влияние изменения радиоактивного фона Земли на состояние человека.

- •Свойства некоторых радионуклидов

- •Электромагнитные излучения в медицине.

- •Радиоактивное излучение в медицине.

- •Виды физических полей тела человека. Их источники и характеристики.

- •14. Свертка как операция, выполняемая измерительными приборами.

- •15. Теорема Планшереля.

- •16. Фильтрация, как операция выполняемая измерительными приборами.

- •17. Дискретизация.

- •18. Теорема дискретизации Шеннона.

- •19. Теорема восстановления Котельникова- Шеннона.

- •20. Дискретизация, осуществляемая реальным устройством.

- •21. Дискретное преобразование Фурье.

- •22. Обратное дпф.

- •23. Частотная или амплитудная фильтрация

- •24. Быстрое преобразование Фурье

- •25. Геометрическая модель данных.

- •26. Решающие функции.

- •27. Основы медицинских технологий проведения исследований.

- •28.Сеть Ethernet на базе витой пары.

- •29. Ethernet на основе оптоволоконного кабеля, беспроводных каналов связи.

- •30. Сеть Fiber Distributed Data Interface.

- •31.Высокоскоростные сети 100vg-AnyLan, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet.

- •32. Концепция телемедицинской сети.

- •33. Структура телемедицинской сети.

- •34. Структура аппаратного обеспечения телемдицинской сети.

- •36. Компьютерная томография.

- •38 Термография. Методика проведения тепловизионных исследований.

- •Термография. Современные тепловизоры

- •Термография. История создания тепловизоров.

- •39. Принципы работы электронных ингаляторов

- •40. Принципы работы ультразвуковых диагностических аппаратов.

- •5МГц с коротким фокусом - применяется для обследования молочной железы

- •6МГц – 6.5мГц – используют для исследования желудка и кишечника

- •41. Применение физических полей для разрушения биологических тканей

- •42. Возможности и принципы работы наркозно-дыхательной аппаратуры

- •43. Методы и средства исследования перистальтики пищевода.

- •44.Лазерные терапевтические аппараты.(см. Приложение 1)

- •5. Очень важной является характеристика средней мощности лазеров.

- •45.Принципы работы ультразвуковых терапевтических аппаратов.

- •46.Принципы работы увч, свч терапевтических аппаратов.

Биофизика |

||

1 |

Основные функции и структура биологических мембран |

|

2 |

Пассивный и активный перенос веществ через мембрану. Опыт Уссинга |

|

3 |

Потенциал покоя и потенциал действия. Распространение нервного импульса |

|

4 |

Внешние электрические поля органов. Принцип эквивалентного генератора |

|

5 |

Физические основы электрокардиографии |

|

6 |

Метод исследования электрической активности головного мозга — электроэнцефалография |

|

7 |

Автоволны в органах и тканях. Их основные свойства |

|

8 |

Строение мышцы. Биофизика мышечного сокращения |

|

9 |

Принцип автоматической регуляции в живых системах |

|

10 |

Влияние изменения радиоактивного фона Земли на состояние человека |

|

11 |

Электромагнитные излучения в медицине |

|

12 |

Радиоактивные излучения в медицине |

|

13 |

Виды физических полей тела человека. Их источники и характеристики |

|

Методы обработки биомедицинских сигналов и данных |

||

14 |

Свертка как операция, выполняемая измерительными приборами |

|

15 |

Теорема Планшереля |

|

16 |

Фильтрация как операция, выполняемая измерительными приборами |

|

17 |

Дискретизация. |

|

18 |

Теорема дискретизации Шеннона |

|

19 |

Теорема восстановления Котельникова-Шеннона |

|

20 |

Дискретизация, осуществляемая реальным устройством |

|

21 |

Дискретное преобразование Фурье |

|

22 |

Обратное ДПФ. |

|

23 |

Частотная или амплитудная фильтрация |

|

24 |

Быстрое преобразование Фурье |

|

25 |

Геометрическая модель данных |

|

26 |

Решающие функции |

|

27 |

Основы медицинских технологий проведения исследований |

|

28 |

Сеть Ethernet на базе витой пары |

|

29 |

Ethernet на основе оптоволоконного кабеля, беспроводных каналов связи. |

|

30 |

Сеть Fiber Distributed Date Interface |

|

31 |

100 VG-AnyLAN, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet |

|

32 |

Концепция телемедицинской сети |

|

33 |

Структура телемедицинской сети |

|

34 |

Структура аппаратного обеспечения телемедицинской сети |

|

|

Медицинские приборы, аппараты и системы |

|

35 |

Классификация медицинских электронных приборов, аппаратов, и систем |

|

36 |

Компьютерная томография |

|

37 |

ЯМР-томография |

|

38 |

Термография. Методика проведения тепловизионных исследований |

|

39 |

Принципы работы электронных ингаляторов |

|

40 |

Принципы работы ультразвуковых диагностических аппаратов |

|

41 |

Применение физических полей для разрушения биологических тканей |

|

42 |

Возможности и принципы работы наркозно-дыхательной аппаратуры |

|

43 |

Методы и средства исследования перистальтики пищевода |

|

44 |

Лазерные терапевтические аппараты |

|

45 |

Принципы работы ультразвуковых терапевтических аппаратов |

|

46 |

Принципы работы УВЧ, СВЧ терапевтических аппаратов |

|

|

Задачи |

|

Основные функции и структура биологических мембран.

Элементарная живая система, способная к самостоятельному существованию, развитию и воспроизведению - это живая клетка - основа строения всех животных и растений.

Важнейшими условиями существования клетки (и клеточных органелл) являются, с одной стороны, автономность по отношению к окружающей среде (вещество клетки не должно смешиваться с веществом окружения, должна соблюдаться автономность химических реакций в клетке и ее отдельных частях); с другой стороны, связь с окружающей средой (непрерывный, регулируемый обмен веществом и энергией между клеткой и окружающей средой).

Поэтому важнейшее условие существования клетки, и, следовательно, жизни - нормальное функционирование биологических мембран.

Мембрана – селективный барьер между двумя фазами; пространственная область, разграничивающая две фазы.

Основные функции биологических мембран:

1. Барьерная — обеспечивает селективный, регулируемый, пассивный и активный обмен веществом с окружающей средой (селективный - значит, избирательный: одни вещества переносятся через биологическую мембрану, другие - нет; регулируемый - проницаемость мембраны для определенных веществ меняется в зависимости от генома и функционального состояния клетки);

2. Механическая - обеспечивает прочность и автономность клетки, внутриклеточных структур.

3. Матричная - обеспечивает определенное взаимное расположение и ориентацию мембранных белков, обеспечивает их оптимальное взаимодействие (например, оптимальное взаимодействие мембранных ферментов);

4. Энергетическую - синтез АТФ на внутренних мембранах митохондрий и фотосинтез в мембранах хлоропластов; генерацию и проведение биопотенциалов;

5. Двигательная - обеспечивает процесс движения клетки.

5. Рецепторная - (акустическая, обонятельная, зрительная, химическая)

6. Адгезивная - обеспечивает межклеточное взаимодействие.

Общая площадь всех биологических мембран в организме человека достигает десятков тысяч квадратных метров.

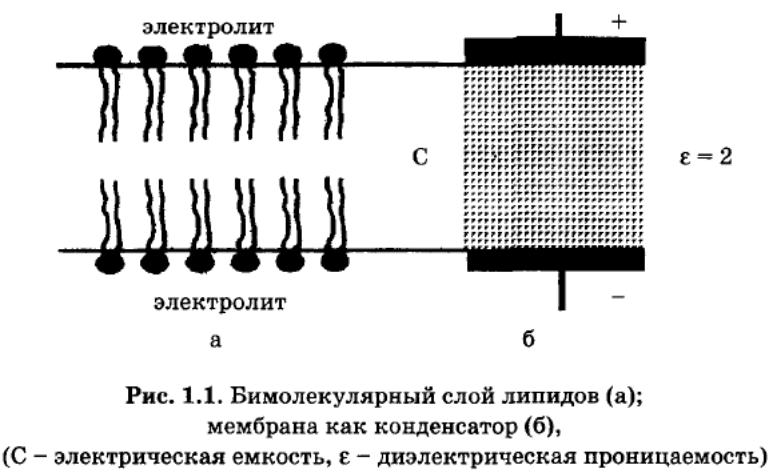

Первая модель строения биомембран была предложена в 1902 г. Сингером и Никольсоном. В ней было предложено, что мембрана состоит из тонкого слоя фосфолипидов. В 1925 г. предложили, что липиды в мембране располагаются в виде бимолекулярного слоя (рис. 1.1).

Эту теорию подтвердили исследования электрических параметров мембраны (Коулом и Кертисом в 1935 г.) высокое электрическое сопротивление ≈ 107 Ом·м2 и большая емкость = 0,5·10-2 Ф/м2.

Биомембрану можно рассматривать как электрический конденсатор, в котором пластинами являются электролиты наружного и внутреннего растворов с погруженными в них головами липидных молекул. Проводники разделены диэлектрическим слоем, образованным неполярной частью липидных молекул, т.е. двойным слоем их хвостов .

Липиды – это диэлектрики с диэлектрической проницаемостью ε=2.

Емкость

плоского конденсатора

,

,

где электрическая постоянная ε0= 8,85·1012 Ф/м, d – расстояние между пластинами конденсатора, S – площадь пластины.

Удельная

емкость

(на единицу площади)

.

.

Из

этого мы можем найти расстояние

между пластинами

конденсатора, соответствующее в нашем

случае толщине липидной части мембраны,

Однако мембраны, это не только липидный слой. Полученные экспериментальные данные свидетельствовали о том, что биомембрана содержит также белки.

Рассмотренная модель назевается «бутербродной». Т.е. когда между двумя слоями фосфолипидов располагались белки. По мере накопления экспериментальных данных бутербродная модель не полностью отражала структурную модель.

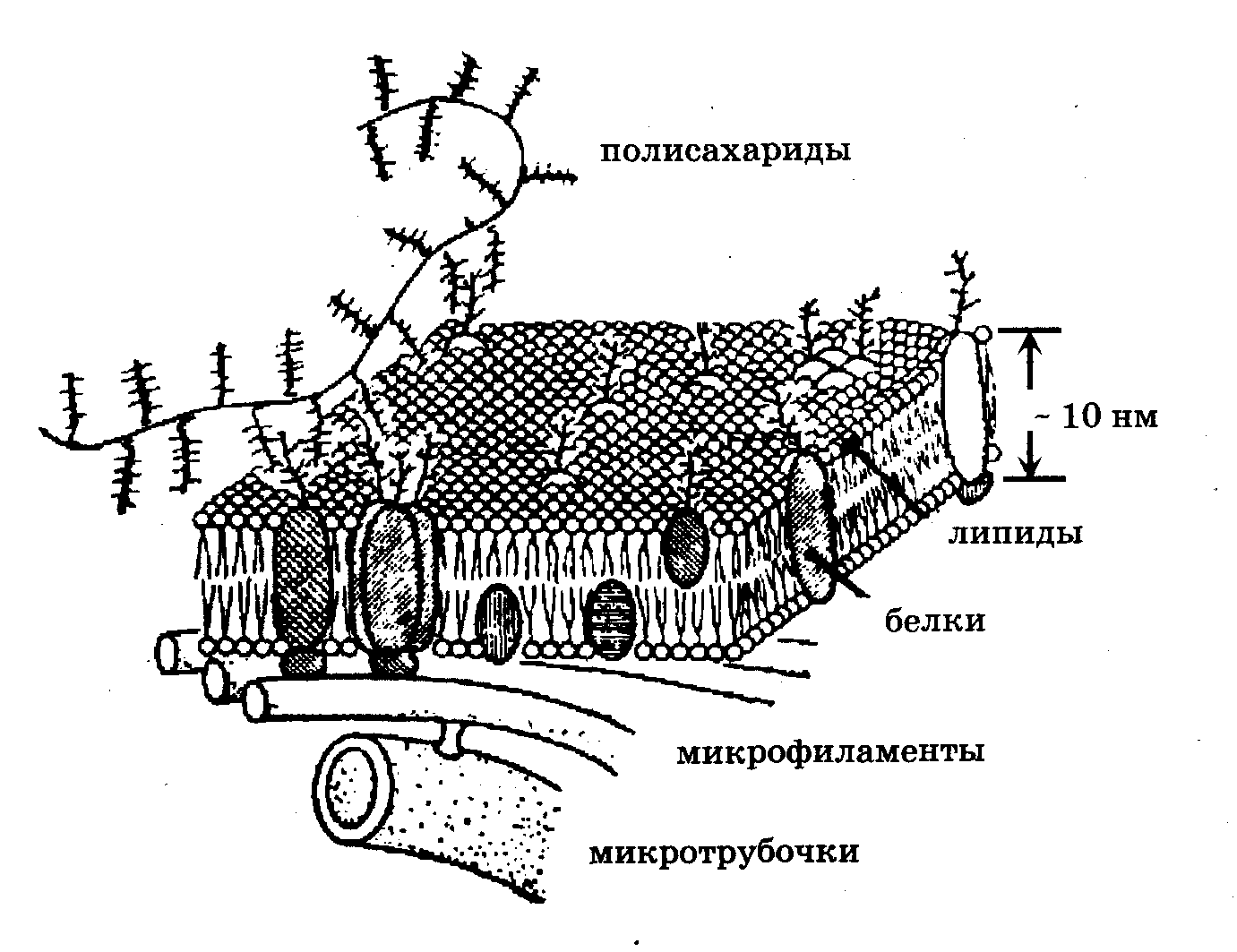

Физические методы исследования, такие как рентгеноструктурный анализ, электронная микроскопия, флуоресцентный анализ, электронный парамагнитный резонанс, ЯМР позволили представить жидкостно-мозаичную модель плазматической мембраны (рис. 1.2).

В основу структуры биомембраны положена двухслойная модель фосфолипидов, инкрустированная белками. Различают белки: поверхностные, периферийные, интегральные.

Рис.1.2. Жидкостно-мозаичная модель плазматической мембраны

Липиды находятся при физиологических условиях в жидком агрегатном состоянии. Это позволяет сравнить мембрану с фосфолипидным морем, по которому плавают белковые "айсберги". Согласно современной модели, соотношение количества белков и липидов во всех мембранах должно быть примерно одинаково.

Кроме фосфолипидов и белков, в биологических мембранах содержатся и другие химические соединения (холестерин, гликолипиды, гликопротеиды).

Белковые "айсберги" не всегда свободно плавают в липидном море, а могут быть "заякорены" на внутренние (цитоплазматические) структуры клетки. К таким структурам относятся микрофиламенты и микротрубочки (рис. 1.2).

Микротрубочки - полые цилиндры диаметром около 300 нм из особого белка (тубулина) играют.

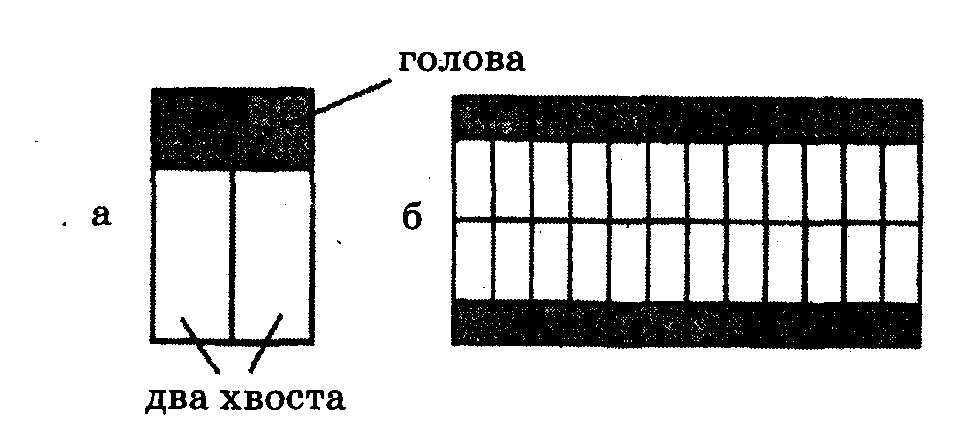

Молекула фосфолипида лецитина содержит полярную голову (производную фосфорной кислоты) и длинный неполярный хвост (остатки жирных кислот). В голове фосфолипидной молекулы лецитина имеются две заряженные группы, расположенные на некотором расстоянии друг от друга. Два разноименных заряды, равные по абсолютной величине, образуют электрический диполь.

Углеводородные хвосты фосфолипидной молекулы содержат приблизительно 20 атомов углерода, в хвосте может быть 1-4 двойных ненасыщенных связей (рис.1.3).

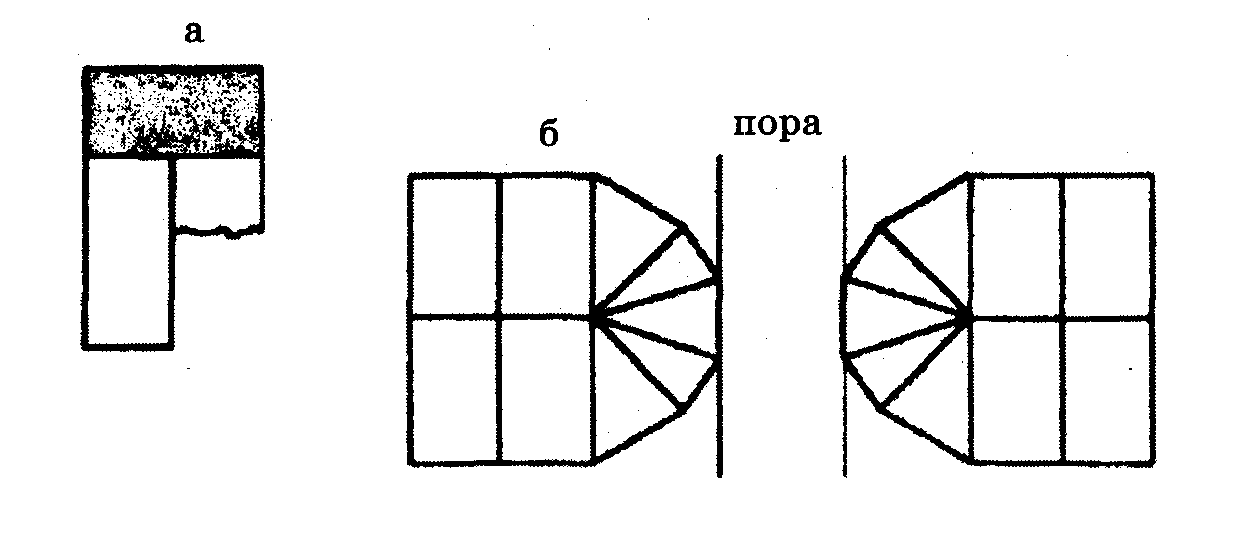

Рис. 1.3. Схематичное изображение "двухвостовой" фосфолипидной молекулы (а) и

схема образования бислойной мембраны из таких молекул (б)

Полярные головы молекул фосфолипидов - гидрофильны, а их неполярные хвосты - гидрофобны. В смеси фосфолипидов с водой термодинамически выгодно, чтобы полярные головы были погружены в состоящую из полярных молекул воду, а их неполярные хвосты были бы расположены подальше от воды. Такое расположение амфифильных (имеющих и гидрофильную, и гидрофобную части) молекул соответствует наименьшему значению энергии Гиббса по сравнению с другими возможными расположениями молекул.

Очень существенным является то обстоятельство, что молекулы фосфолипидов имеют два хвоста. Такая молекула в пространстве имеет форму, близкую к цилиндру (рис. 1.3).

Рис. 1.4. Схематичное изображение "однохвостовой" фосфолипидной молекулы (а) и схема образования поры в мембране из "однохвостовых" молекул

Из молекул фосфолипидов в водной среде происходит самосборка бислойной мембраны. Присутствие молекул с одним хвостом (лизолецитин), имеющих в пространстве форму, близкую к конусу, разрушает клеточные мембраны (рис. 1.4). Фосфолипидные молекулы, лишенные одного из хвостов, образуют поры в бислойной мембране, нарушается барьерная функция мембран.

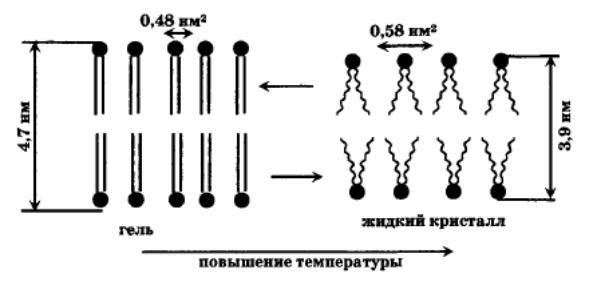

В фосфолипидной молекуле при понижении температуры происходит переход из жидкокристаллической структуры в гель структуру, которую называют «твердокристаллической». В гель состоянии молекулы более упорядочены чем в жидкокристаллической. Все гидрофобные углеводородные хвосты в гель фазе вытянуты параллельно друг другу, толщина мембраны 4,7 нм. В жидком кристалле толщина 3,9 нм.

Для нормального функционирования мембрана должна быть в жидкокристаллическом состоянии. Поэтому в живых существах, при понижении температуры окружающей среды наблюдается адаптивное изменение хим.состава мембран, обеспечивающее понижение температуры фазового перехода (рис.1.5).

Рис.1.5 Изменение структуры мембраны при переходе из жидкокристаллического в гель-состояние и обратно при изменении температуры.