- •Лекция № 8 История русской философии План

- •1. Оригинальная русская философия XVIII в.

- •Философские взгляды

- •13 Мая 1741 года

- •2. Славянофильство и западничество

- •1. Принцип целостности и соборности – единство нации на основе объединяющей ее православной церкви;

- •2. Принцип противопоставления внутренней свободы господству внешней необходимости – совесть человека определяет все его поступки;

- •3. Принцип религиозности – только христианская мораль способна вывести человечество на путь спасения.

- •Исторические взгляды а. С. Хомякова

- •Идеология

- •Сочинения Кризис западной философии (1874)

- •Учение о праве

- •Философия Владимира Соловьёва

- •Культурное влияние

- •Отношение к евреям

- •Панмонголизм

- •Значение русской философии в истории мировой философии

Лекция № 8 История русской философии План

1. Оригинальная русская философия XVIII в.

2. Славянофильство и западничество.

3. Русская религиозная философия.

4. Значение русской философии в истории мировой философии.

1. Оригинальная русская философия XVIII в.

В XVIII веке в России впервые появляются мыслители, создававшие свои собственные философские произведения: В.Н. Татищев, М.В. Ломоносов, Г.С. Сковорода, Д.С. Аничков, А.Н. Радищев.

В асилий

Никиитич Татищев

(29 апреля 1686

года, Псковский

уезд,

Русское

царство

— 26 июля 1750 года, сельцо Болдино,

Дмитровский

уезд,

Московская

губерния,

Российская

империя)

— известный

российский

историк,

географ,

экономист

и государственный

деятель; автор первого капитального

труда по русской истории — «Истории

Российской,

за тридцать лет неусыпными трудами

собранной»; основатель Ставрополя

(Тольятти),

Екатеринбурга

и

Перми.

асилий

Никиитич Татищев

(29 апреля 1686

года, Псковский

уезд,

Русское

царство

— 26 июля 1750 года, сельцо Болдино,

Дмитровский

уезд,

Московская

губерния,

Российская

империя)

— известный

российский

историк,

географ,

экономист

и государственный

деятель; автор первого капитального

труда по русской истории — «Истории

Российской,

за тридцать лет неусыпными трудами

собранной»; основатель Ставрополя

(Тольятти),

Екатеринбурга

и

Перми.

Памятник В.Н. Татищеву в Тольятти

Памятник В.Н. Татищеву в Перми

Татищевы происходили от семьи Рюриковичей — от младшей ветви князей смоленских. Род был захудалым, утратившим княжеский титул.

В 1712—1716 годах, подобно многим молодым дворянам, Татищев совершенствовал своё образование за границей, в Германии.

Он побывал в Берлине, Дрездене, Бреславле, приобрёл множество дорогостоящих книг по всем отраслям знания.

Татищев обучался преимущественно инженерному и артиллерийскому делу.

В перерывах между заграничными поездками Татищев занимался делами имения.

Долгое время работал в Сибири, где учредил много казенных заводов.

В 1998 году в Екатеринбурге на Плотинке установлен памятник основателям Екатеринбурга: «Славным сынам России В. Н. Татищеву и В. И. де Геннину. Екатеринбург благодарный. 1998 год». Автор монумента — скульптор Петр Чусовитин.

Татищев занимался также и религиозными делами. Накануне смерти Татищев поехал в церковь и велел явиться туда мастеровым с лопатами. После литургии он пошел со священником на кладбище и велел рыть себе могилу возле предков. Уезжая, он просил священника на другой день приехать причастить. 26 июля 1750 г. он причастился, простился со всеми и умер.

Похоронен на Рождественском погосте (современный Солнечногорский район).

Памятник на могиле В.Н. Татищева

Вторая редакция «Истории Российской», являющаяся главным сочинением Татищева, была издана через 18 лет после его смерти, при Екатерине II — в 1768 году.

Первая редакция «Истории Российской», написанная «древним наречием», была впервые издана только в 1964 году.

У историка осталось двое детей; благодаря дочери он стал прапрадедом поэта Тютчева.

Философские взгляды

Вся литературная деятельность Татищева, включая и труды по истории и географии, преследовала публицистические задачи: польза общества была его главной целью.

Татищев был сознательным утилитаристом.

М ировоззрение

его изложено в его «Разговоре двух

приятелей о пользе наук и училищ» (письмо

к графу Разумовскому).

ировоззрение

его изложено в его «Разговоре двух

приятелей о пользе наук и училищ» (письмо

к графу Разумовскому).

Алексей Григорьевич Разумовский

Основной идеей мировоззрения Татищева была модная в то время идея естественного права, естественной морали, естественной религии.

Высшая цель, или «истинное благополучие», по этому воззрению, заключается в полном равновесии душевных сил, в «спокойствии души и совести», достигаемом путём развития ума «полезною» наукою. К последней Татищев относил медицину, экономию, законоучение и философию.

М ихаил

Васильевич Ломоносов (19

ноября 1711, д. Мишанинская близ Холмогор

Архангелогородской губернии, ныне с.

Ломоносово – 15 апреля 1765, Санкт-Петербург).

ихаил

Васильевич Ломоносов (19

ноября 1711, д. Мишанинская близ Холмогор

Архангелогородской губернии, ныне с.

Ломоносово – 15 апреля 1765, Санкт-Петербург).

Первый русский учёный-естествоиспытатель мирового значения, энциклопедист, химик и физик; он вошёл в науку как первый химик, который дал физической химии определение, весьма близкое к современному, и предначертал обширную программу физико-химических исследований; его молекулярно-кинетическая теория тепла во многом предвосхитила современное представление о строении материи и многие фундаментальные законы, в числе которых одно из начал термодинамики; заложил основы науки о стекле. Астроном, приборостроитель, географ, металлург, геолог, поэт; утвердил основания современного русского литературного языка; художник, историк, поборник развития отечественного просвещения, науки и экономики.

Разработал проект Московского университета, впоследствии названного в его честь.

Открыл наличие атмосферы у планеты Венера.

Статский советник, профессор химии (с 1745) и действительный член Санкт-Петербургской Императорской Академии и почётный член Королевской Шведской академии наук.

1731—1735 — учёба в Московской Славяно-греко-латинской академии.

1734 — учёба в Киево-Могилянской академии.

1736 — 12 января зачислен студентом в Санкт-Петербургский академический университет.

1736—1739 — обучался в Марбургском университете горному делу.

1742 — определён адъюнктом физического класса Академии наук и художеств.

1745— назначен профессором химии Академии наук и художеств.

1746 — впервые читает на русском языке публичные лекции по физике.

1748 — создал первую в России научно-исследовательскую и учебную химическую лабораторию.

1748—1757 — проводил в химической лаборатории работы по изготовлению цветных стёкол и красок, химическому анализу руд.

1752—1753 — в химической лаборатории читал первый в истории курс лекций по физической химии.

1753 — основана стекольная фабрика в деревне Усть-Рудица.

1755 — по проекту М. В. Ломоносова учреждён Московский университет.

1757 — назначен советником Академической канцелярии.

1758 — становится руководителем Исторического собрания, Географического департамента, академических университета и гимназии.

1760 — Шведская королевская академия наук избрала М. В. Ломоносова своим почётным членом.

1763 — избран членом Академии трёх знатнейших художеств (за мозаичные работы).

1764 — избран почётным членом Академии наук Болонского института.

1765 — 4 апреля скончался от воспаления лёгких в собственном доме на реке Мойке.

1765 — 8 апреля похоронен на Лазаревском кладбище Александро-Невской лавры.

Дом, в котором родился Купель, в которой

М.В. Ломоносов крестили Мишу Ломоносова

Образцы почерка 14-летнего (сверху) и 19-летнего (снизу) М.В. Ломоносова

Пруд у восстановленной усадьбы Ломоносовых (ныне музей Ломоносова) в селе Ломоносово

Михаил Ломоносов родился в деревне Мишанинской Куростровской волости Двинского уезда Архангелогородской губернии (Архангельская область) в зажиточной семье помора Василия Дорофеевича (1681—1741) и дочери просвирницы погоста Николаевских Матигор, Елены Ивановны (урождённой Сивковой) Ломоносовых.

Грамоте обучил Михайла Ломоносова дьячок местной Дмитровской церкви С.Н. Сабельников. «Вратами учёности», по его собственному выражению, для него делаются «Грамматика» Мелетия Смотрицкого, «Арифметика» Л.Ф. Магницкого, «Стихотворная Псалтырь» Симеона Полоцкого.

В декабре 1730 года 19-летний Михаил

отправляется вместе с караваном с рыбой

из Холмогор в Москву. Отправился он

пешком, нагнав караван лишь на третий

день, и упросил рыбаков разрешить ему

идти вместе с ними. Путешествие до Москвы

заняло три недели, и в начале января

1731 года Ломоносов прибыл в Москву.

декабре 1730 года 19-летний Михаил

отправляется вместе с караваном с рыбой

из Холмогор в Москву. Отправился он

пешком, нагнав караван лишь на третий

день, и упросил рыбаков разрешить ему

идти вместе с ними. Путешествие до Москвы

заняло три недели, и в начале января

1731 года Ломоносов прибыл в Москву.

Чтобы поступить в «Спасские школы», то есть, в Московскую славяно-греко-латинскую академию, Ломоносову пришлось подделать документы и выдать себя «за сына холмогорского дворянина».

В письме И. И. Шувалову (10 мая 1753 года) он вспоминает обстоятельства своей жизни того времени и рассказывает о страстной тяге своей к учёбе, бедности («один алтын в день») и насмешках малолетних одноклассников.

Ломоносов зарекомендовал себя как прилежный ученик.

В библиотеке Заиконоспасского монастыря он читал летописи, патристику и другие богословские книги, — издания светского содержания и философские, и даже — физические и математические сочинения.

В 1734 году Ломоносов отправляется в Киев, где на протяжении нескольких месяцев обучается в Киево-Могилянской академии.

В 1735 году Ломоносов был вместе с другими

двенадцатью учениками Спасского училища

отправлен в Петербург и зачислен в

студенты университета при Академии

Наук.

1735 году Ломоносов был вместе с другими

двенадцатью учениками Спасского училища

отправлен в Петербург и зачислен в

студенты университета при Академии

Наук.

Занятия начались с изучения немецкого языка, которому их обучал ежедневно учитель Христиан Герман.

В марте 1736 года Академия Наук (в лице президента Иоганна Корфа) принимает решение отправить в Европу 12 наиболее способных молодых людей из «Спасских школ» для обучения естественным (физика, химия) и техническим наукам (металлургия, горное дело). Переехав в Германию,

Дом, в котором жил

Ломоносов в Марбурге

Ломоносов поселяется в доме вдовы немецкого пивовара, на дочери которого он впоследствии женился.

За границей Ломоносов обучался пять лет: около 3 лет в Марбургском университете, под руководством знаменитого Христиана Вольфа, и около года во Фрайберге, у Генкеля; около года провёл он в переездах, был в Голландии.

Помимо заявленного обучения, Ломоносов укрепил свои знания немецкого языка, обучался французскому и итальянскому языкам, танцам, рисованию и фехтованию. В период обучения в Марбургском университете Ломоносов начал собирать свою первую библиотеку, потратив на книги значительную часть выдававшихся денег.

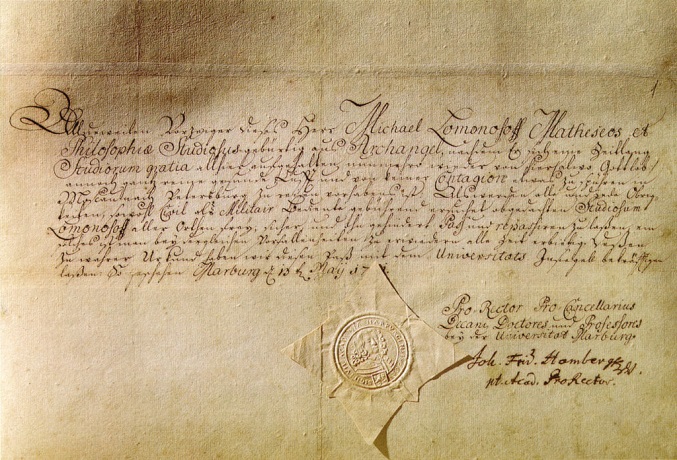

Паспорт, выданный М.В. Ломоносову Марбургским университетом