Содержание

Введение………………………………………………………………………………3

1. Продовольственная программа и роль ФАО в ее реализации……………..4

2. Продовольственная проблема. Масштабы продовольственной проблемы….10

3. Мировая торговля продовольствием……………………………………………11

4. Перспективы решения продовольственной проблемы……………………….12

Заключение………………………………………………………………………….13

Литература…………………………………………………………………………..15

Введение

Мировую продовольственную проблему называют одной из главных нерешенных проблем XX в. За последние 50 лет в производстве продовольствия достигнут существенный прогресс — численность недоедающих и голодающих сократилась почти вдвое. В то же время немалая часть населения планеты до сих пор ощущает дефицит продуктов питания. Численность нуждающихся в них превышает 800 млн. человек, т.е. абсолютную нехватку продовольствия (по калориям) испытывает каждый седьмой, таким образом, исследование темы продовольственной безопасности и факторов ее обеспечивающих актуально в настоящее время.

Целью написания данной работы является исследование важнейшей глобальной проблемы человечества – продовольственной безопасности.

Для выполнения цели необходимо решить следующие задачи:

- рассмотреть продовольственную программу и роль ФАО в ее реализации;

- исследовать продовольственную проблему; масштабы продовольственной проблемы;

- рассмотреть мировую торговля продовольствием; перспективы решения продовольственной проблемы.

1. Продовольственная программа и роль фао в ее реализации

Продовольствие, его производство, распределение, обмен и потребление являются важной составной частью функционирования мировой хозяйственной системы и занимают особое место в приоритетах мировой политики. Оно непосредственно связано с жизнедеятельностью основного субъекта и объекта мирохозяйственной деятельности — людей, рабочей силы. Еще два тысячелетия назад древнегреческий ученый Ксенофонт отмечал, что «сельское хозяйство является матерью и кормильцем всех других ремесел: когда сельское хозяйство хорошо управляется, все другие ремесла процветают; когда на сельское хозяйство не обращают внимания, все другие ремесла приходят в упадок на земле и на море»[3, c. 231]. И в современном мире сельское хозяйство остается важным источником дохода, занятости и внешней торговли. Даже те страны, у которых доля сельского хозяйства в создании ВВП небольшая, считают этот сектор экономики важным и уделяют ему значительное внимание.

Главным источником продовольствия выступает сельское хозяйство. Однако его доля в создании мирового продукта сократилась с 7,4% в 1970 г. до 5,0% в 1995 г. Несмотря на такое сокращение, эта сфера мировой экономики непосредственно связана с жизнью 45,3% населения нашей планеты. В 1995 г. в нем было занято свыше 47% экономически активного населения. Если в промышленно развитых странах в сельском хозяйстве работает менее 5%, то в развивающихся странах — почти 60% трудоспособного населения, причем в странах Азии и Африки — более 60%[2, c. 170].

В структуре сельскохозяйственного производства произошли сдвиги, связанные с повышением доли продовольственных и снижением доли технических культур. Среди продовольственных культур основой питания человека остается зерно. За счет зерна население мира обеспечивает 56% своих потребностей в пище (7% — за счет корнеплодов, 10% — фруктов и овощей, 7% — сахара, 9% — жиров и масел, 11% — продукции животноводства). Это соотношение постепенно меняется в пользу животноводческой продукции.

Сдвиги в производстве. Мировое производство продовольствия растет довольно быстро. Только за 1980—1995 гг. оно увеличилось на 35% и обогнало рост населения. В промышленно развитых странах производство продовольствия выросло на 10%, а в расчете на душу населения — на 2%. В развивающихся странах общий рост производства в эти годы шел более быстрыми темпами и возрос на 75%. Такой сдвиг был обеспечен большими приростами сельскохозяйственной продукции прежде всего в КНР и Индии (76 и 71% соответственно). Также значительно увеличилось производство сельскохозяйственной продукции на душу населения — 15%, но этот позитивный процесс охватил не все регионы развивающегося мира. В странах Африки, Ближнего Востока уровень производства упал. Неблагоприятные изменения произошли в странах с переходной экономикой. В восточноевропейских странах и бывшем СССР отмечается значительное сокращение производства в целом и на душу населения. Общий рост мирового производства продовольствия, благоприятные структурные изменения в производстве сопровождались другими положительными явлениями: в частности, значительным за последние полвека снижением стоимости производства важнейших продуктов питания.

Источники и факторы производства. Исходным моментом сельскохозяйственного производства являются земельные ресурсы. Крупными размерами земельных ресурсов обладают Австралия, Северная Америка и Новая Зеландия (соответственно 671, 155 и 69 га на одного человека, занятого в сельском хозяйстве). В Западной Европе соответствующий показатель не превышает 12 га. Среди развивающихся стран ни один регион не имеет таких земельных ресурсов, как Северная Америка и Австралия. Только в Латинской Америке отмечаются относительно высокие показатели сельскохозяйственных земель на одного человека — 13,8 га. В развивающихся странах в целом на долю сельского жителя приходится только 2,2 га, а всего в мире — 3,7 га сельскохозяйственных земель[2, c. 176].

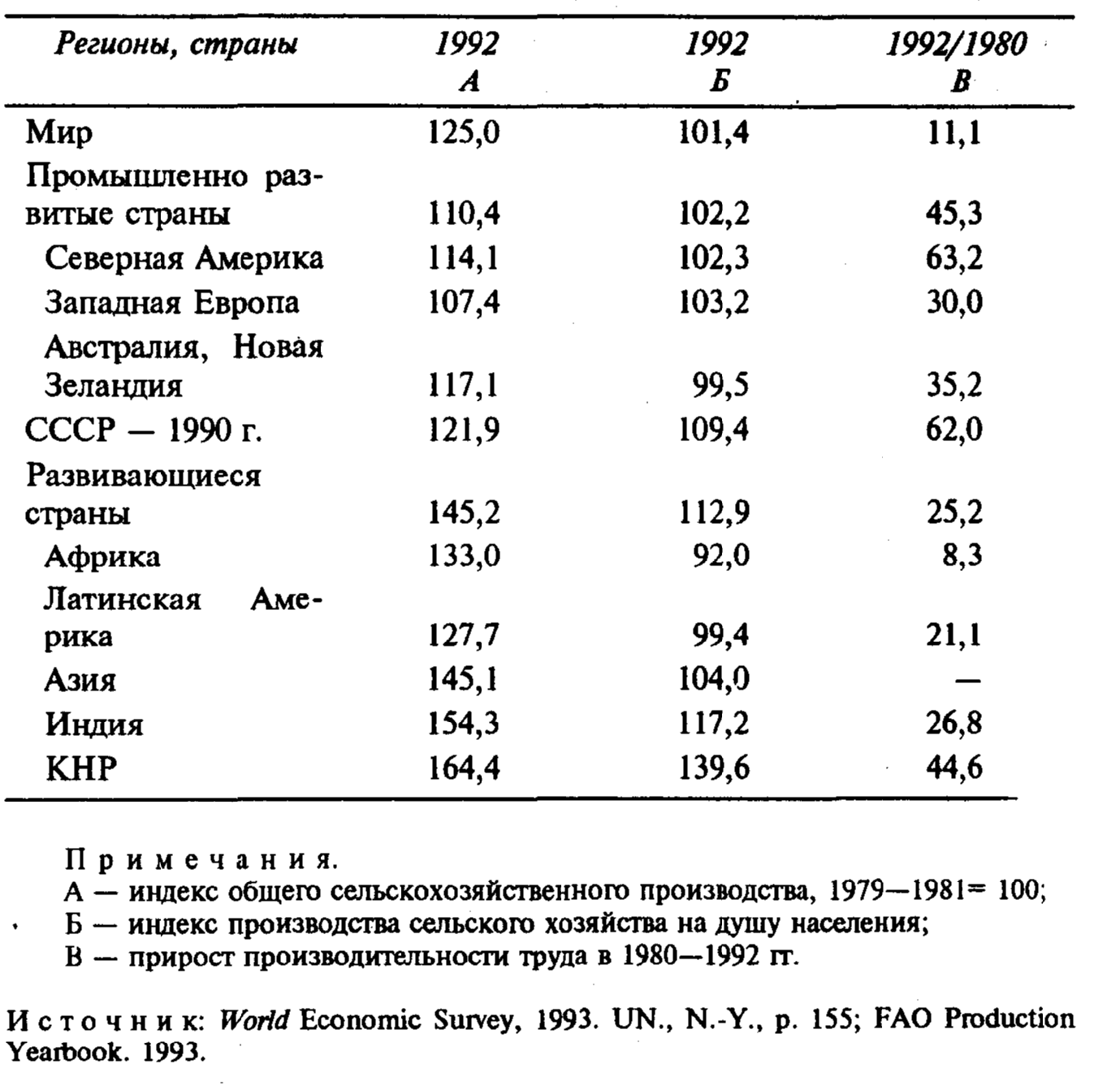

Таблица 1

Сельскохозяйственное производство 1980-1992 гг.[2,c.32].

В этих условиях увеличение продукции обеспечивалось за счет интенсификации производства. Крупным фактором увеличения производства стала химизация сельского хозяйства. Применение химических удобрений обеспечивало до 40% полученного общего прироста урожайности основных сельскохозяйственных культур. Если в 1973 г. во всем мире на 1 га обрабатываемых земель и многолетних культур вносилось 60 кг, то в 1988 г. — около 100 кг удобрений. Наиболее крупные дозы минеральных удобрений применяются в дальневосточных и европейских странах, Новой Зеландии. В промышленно развитых странах под влиянием экологического движения использование минеральных удобрений уменьшилось со 123 до 116 кг на 1 га. В незначительных количествах применяются минеральные удобрения в африканских странах — 10,8 кг на 1 га обрабатываемых земель и многолетних трав, что в 7,1 раза меньше среднего показателя для всех развивающихся стран.

Важным источником роста сельскохозяйственного производства явилось орошение сельскохозяйственных земель. В 1990 г. в мире орошалось 16,4% обрабатываемых земель (1980 г. — 14,9%), но они дали около 40% всей сельскохозяйственной продукции. Наиболее высокие показатели ирригации земель в Новой Зеландии (68%), Китае (49,5%) и странах Ближнего Востока (34,3%). В Северной Америке площади орошаемых земель сократились. Значительный вклад в интенсификацию сельскохозяйственного производства был внесен научной селекцией, прежде всего созданием высокоурожайных гибридных сортов зерновых и кормовых культур. Их применение в растениеводстве определило увеличение урожайности зерновых более чем на 1/3[1, c. 106].

Увеличение сельскохозяйственного производства улучшило международную продовольственную безопасность в мире во второй половине текущего столетия. Мировое производство продовольствия незначительно колеблется по годам, а разрыв в мировом предложении и спросе относительно небольшой: уменьшение производства составляло примерно 4% по зерновым, 20% — по полевым и садовым культурам и 0,5% — по продовольствию в целом. Величина колебаний в производство продовольствия в отдельных странах значительно больше. В целом небольшие изменения в мировом производстве показывают, что дефицит продуктов питания в отдельных странах не должен создавать непреодолимые препятствия в мировой продовольственной системе. Возникающий дефицит может уравновешиваться увеличением производства в других странах.

По оценке ФАО, четыре серьезные опасности угрожают надежности снабжения продовольствием в мировом масштабе в текущем столетии: ухудшение климатических условий, истощение водных и ископаемых энергетических ресурсов, ухудшение почвы, экономической либерализм.

Крупнейшей международной организацией, занимающейся вопросами продовольствия и сельского хозяйства в мире, является Продовольственная и сельскохозяйственная организация (ФАО), созданная в 1945 г. Помимо сбора и анализа информации, ФАО занимается вопросами координации оказания продовольственной помощи развивающимся странам, а также содействия развитию сельского хозяйства. Она разрабатывает и осуществляет разнообразные проекты технической помощи. В системе, ФАО с 1967 г. действует программа промышленного сотрудничества, в осуществлении которой принимают участие более ста корпораций агробизнеса. Существенный вклад в разработку продовольственных вопросов вносят другие международные организации, в том числе созданный ООН в 1974 г. Всемирный продовольственный совет, который наблюдает за мировым продовольственным положением и организует помощь нуждающимся странам. В 1977 г. был создан Международный фонд сельскохозяйственного развития (ИФАД), который оказывает содействие развивающимся странам в целях улучшения положения с продовольствием, предоставляя средства в виде займов на льготных условиях и в виде даров.

Основным поставщиком помощи, как на двухсторонней, так и на многосторонней основе, является США. В течение многих лет они поставляют продовольственные товары развивающимся странам либо на льготных условиях, либо безвозмездно. В середине 60-х годов на США приходилось 96% объема продовольственной помощи, В начале 90-х годов доля США понизилась на. 40%. Являясь крупнейшим поставщиком помощи, США в своих внешнеэкономических отношениях не раз прибегали к политике продовольственного оружия. Крупные поставки продовольственной помощи предоставлялись в 70-е годы Египту во времена Садата, Чили после военного переворота. В 60-е годы значительная часть безвозмездной помощи предоставлялась Тунису, Филиппинам и Южному Вьетнаму, а на льготных условиях — Индии, Пакистану, Южному Вьетнаму и Южной Корее. Наряду с оказанием продовольственной помощи, расширением сельскохозяйственного экспорта США с конца 70-х годов пришли к политике стимулирования производства продовольствия в развивающихся странах. Они исходили из того, что данный подход способствует политической и социальной стабилизации в мире и позволяет США расширить свои торговые связи.

В 80-е годы в продовольственной помощи возросла роль стран Западной Европы. В сравнении с США ЕС придерживается более умеренной направленности в оказании продовольственной помощи. Поставки продовольствия включают зерновые, порошковое молоко, топленое масло и сахар. Большая часть помощи направляется в наименее развитые страны Африки и Азии. В основном она концентрируется в странах, связанных с Сообществом системой различных соглашений.