- •Электроснабжение жилых и промышленных зданий

- •Система электроснабжения

- •Содержание

- •Классификация сэс

- •Состав сэс

- •Распределительное устройство

- •Классификация По месту расположения

- •По выполнению секционирования

- •Ру с одной секцией сборных шин (без секционирования)

- •Ру с двумя и более секциями

- •Ру с секционированием сборных шин и обходным устройством

- •По числу систем сборных шин с одной системой сборных шин

- •С двумя системами сборных шин

- •По структуре схемы

- •Радиального типа

- •Кольцевого типа

- •Открытое распределительное устройство (ору)

- •Конструктивные особенности

- •Область применения

- •Устройство кру

- •Меры и методы

- •Организация комплекса

- •Термины, применяемые в правилах технической эксплуатации электроустановок потребителей, и их определения

- •Раздел 1 организация эксплуатации электроустановок Глава 1.1 общие требования

- •Глава 1.2 обязанности, ответственность потребителей за выполнение правил

- •Глава 1.3 приемка в эксплуатацию электроустановок

- •Глава 1.4 требования к персоналу и его подготовка

- •Глава 1.5 управление электрохозяйством Общие положения

- •Оперативное управление

- •Автоматизированные системы управления энергохозяйством

- •Глава 1.6 техобслуживание, ремонт, модернизация и реконструкция

- •Глава 1.7 правила безопасности и соблюдения природоохранных требований

- •Глава 1.8. Техническая документация

- •Раздел 2 электрооборудование и электроустановки общего назначения Глава 2.1 силовые трансформаторы и реакторы

- •Глава 2.2. Распределительные устройства и подстанции

- •Глава 2.3 воздушные линии электропередачи и токопроводы

- •Глава 2.4 кабельные линии

- •Глава 2.5 электродвигатели

- •Глава 2.6 релейная защита. Электроавтоматика, телемеханика и вторичные цепи

- •Глава 2.7 заземляющие устройства

- •Глава 2.8 защита от перенапряжений

- •Глава 2.9 конденсаторные установки

- •Глава 2.10 аккумуляторные установки

- •Глава 2.11 средства контроля, измерений и учета

- •Глава 2.12 электрическое освещение

- •Раздел 3 электроустановки специального назначения Глава 3.1 электросварочные установки

- •Глава 3.2 электротермические установки Общие положения

- •Дуговые электропечи

- •Плазменно-дуговые и электронно-лучевые установки

- •Электропечи сопротивления

- •Индукционные плавильные и нагревательные приборы

- •Установки высокой частоты

- •Электродные котлы

- •Глава 3.3 технологические электростанции потребителей

- •Глава 3.4 электроустановки во взрывоопасных зонах

- •Глава 3.5 переносные и передвижные электроприемники

- •Глава 3.6 методические указания по испытаниям электрооборудования и аппаратов электроустановок потребителей

- •Приложение 1

- •Заявление-обязательство о возложении ответственности

- •Заявление-обязательство

- •Приложение 2 примерный порядок технического диагностирования электроустановок потребителей

- •Показатели достоверности и точности диагностирования электроустановок

- •Приложение 3 нормы испытаний электрооборудования и аппаратов электроустановок потребителей

- •1. Контактные соединения сборных и соединительных шин, проводов и грозозащитных тросов

- •2. Силовые трансформаторы, автотрансформаторы и масляные реакторы (далее трансформаторы)

- •3. Полупроводниковые преобразователи и устройства (далее - преобразователи).

- •4. Конденсаторы

- •5. Аккумуляторные батареи

- •6. Силовые кабельные линии

- •7. Воздушные линии (вл) электропередачи

- •8. Сборные и соединительные шины

- •9. Вводы и проходные изоляторы

- •10. Масляные и электромагнитные выключатели

- •11. Воздушные выключатели

- •12. Элегазовые выключатели

- •13. Вакуумные выключатели

- •14. Выключатели нагрузки

- •15. Предохранители, предохранители-разъединители

- •16. Разъединители, короткозамыкатели и отделители

- •17. Вентильные разрядники и ограничители перенапряжений

- •18. Трубчатые разрядники

- •19. Сухие реакторы

- •20. Трансформаторы тока

- •21. Электромагнитные трансформаторы напряжения

- •22. Комплектные распределительные устройства внутренней и наружной установки

- •23. Электродвигатели переменного тока

- •24. Машины постоянного тока

- •25. Электродные котлы

- •26. Заземляющие устройства

- •27. Стационарные, передвижные, комплектные переносные испытательные установки

- •28. Электроустановки, аппараты, вторичные цепи, нормы испытаний которых не определены в разделах 2 - 27, и электропроводки напряжением до 1000 в

- •Приложение 3.1

- •Порядок и объем проверки изоляции обмоток трансформаторов после капитального ремонта и заливки маслом

- •Наименьшие допустимые сопротивления изоляции r60 обмоток трансформаторов

- •Схемы измерения характеристик изоляции трансформаторов

- •Наибольшие допустимые значения tgd изоляции обмоток трансформаторов в масле

- •Испытательные напряжения промышленной частоты в эксплуатации для электрооборудования классов напряжения до 35 кВ с нормальной и облегченной изоляцией

- •Предельно допустимые показатели качества трансформаторного масла

- •Испытательные напряжения промышленной частоты изоляции полупроводниковых преобразователей

- •Испытательное напряжение промышленной частоты конденсаторов

- •Нормы на характеристики серной кислоты и электролита для аккумуляторных батарей

- •Испытательное выпрямленное напряжение силовых кабелей

- •Токи утечки и коэффициенты несимметрии для силовых кабелей

- •Допускаемые отклонения положения опор и их элементов, значения прогибов и размеров дефектов железобетонных опор и приставок

- •Усредненные распределения напряжений по подвесным фарфоровым изоляторам гирлянд вл 35 - 220 кВ

- •Допускаемые значения tgd изоляции вводов и проходных изоляторов при температуре 20 °с

- •Наименьшее допустимое сопротивление изоляции подвижных и направляющих частей выключателей, выполненных из органического материала

- •Характеристики масляных и электромагнитных выключателей

- •Значения сопротивлений постоянному току элементов воздушных выключателей

- •Условия и число операций при испытаниях воздушных выключателей

- •Допустимые значения сопротивлений контактных систем разъединителей

- •Наибольшее допустимое усилие вытягивания одного ножа из неподвижного контакта

- •Наибольшее допустимое время движения подвижных частей отделителей и короткозамыкателей

- •Значение сопротивлений вентильных разрядников или их элементов

- •Токи проводимости вентильных разрядников при приложении выпрямленного напряжения

- •Токи проводимости ограничителей перенапряжений при переменном напряжении частоты 50 Гц

- •Пробивные напряжения разрядников и элементов разрядников при частоте 50 Гц

- •Технические данные трубчатых разрядников

- •Допустимые значения сопротивлений постоянному току элементов кру

- •Наименьшие допустимые значения сопротивления изоляции электродвигателей на напряжение выше 1000 в

- •Испытательные напряжения промышленной частоты для обмоток электродвигателей переменного тока

- •Максимально допустимые зазоры в подшипниках скольжения электродвигателей

- •Максимально допустимая вибрация подшипников электродвигателя

- •Наименьшие допустимые сопротивления изоляции обмоток машин постоянного тока

- •Испытательные напряжения промышленной частоты для изоляции машин постоянного тока

- •Норма отклонения значений сопротивления постоянному току элементов машин постоянного тока

- •Наибольшие допустимые значения сопротивлений заземлителей опор воздушных линий электропередачи

- •Наибольшие допустимые значения сопротивлений заземляющих устройств электроустановок

- •Минимально допустимое значение сопротивления изоляции элементов электрических сетей напряжением до 1000 в

- •Количество операций при испытании контакторов и автоматов многократными включениями и отключениями

- •Приложение 4 допустимое повышение напряжения промышленной частоты оборудования при оперативных переключениях и в аварийных режимах

- •Допустимое повышение напряжения промышленной частоты оборудования в электросетях напряжением 110 кВ, о.Е.

- •Приложение 5 характеристика взрывонепроницаемых соединений взрывозащищенного электрооборудования

- •Параметры взрывонепроницаемых соединений электрооборудования 1, 2, 3-й категорий по пиврэ (пивэ)

- •Параметры взрывонепроницаемых соединений оболочек электрооборудования подгруппы па

- •Параметры взрывонепроницаемых соединений оболочек электрооборудования подгруппы iiв

- •Параметры взрывонепроницаемых соединений оболочек электрооборудования подгруппы iiс

- •Параметры взрывонепроницаемых резьбовых соединений

- •Параметры взрывонепроницаемых соединений электрооборудования подгрупп iiа и iiв

- •Параметры взрывонепроницаемых соединений электрооборудования подгруппы iiс

- •Приложение 6 Пример установки эластичных колец на взрывозащищенном электрооборудовании

- •Правила охраны электрических сетей напряжением до 1000 в

- •Правила охраны электрических сетей напряжением свыше 1000 в

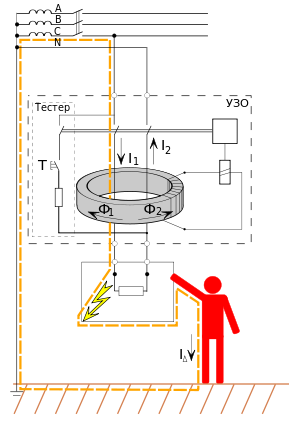

Тема: УЗО

Устройство защитного отключения (сокр. УЗО; более точное название: устройство защитного отключения, управляемое дифференциальным (остаточным) током, сокр. УЗО−Д) или выключатель дифференциального тока (ВДТ) или защитно-отключающее устройство (ЗОУ) — механический коммутационный аппарат или совокупность элементов, которые при достижении (превышении) дифференциальным током заданного значения при определённых условиях эксплуатации должны вызвать размыкание контактов. Может состоять из различных отдельных элементов, предназначенных для обнаружения, измерения (сравнения с заданной величиной) дифференциального тока и замыкания и размыкания электрической цепи (разъединителя)[1].

Основная задача УЗО — защита человека от поражения электрическим током и от возникновения пожара, вызванного утечкой тока через изношенную изоляцию проводов и некачественные соединения[2].

Широкое применение также получили комбинированные устройства, совмещающие в себе УЗО и устройство защиты от сверхтока, такие устройства называются УЗО−Д со встроенной защитой от сверхтоков, автоматический выключатель дифференциального тока (АВДТ), либо просто диффавтомат. Часто диффавтоматы снабжаются специальной индикацией, позволяющей определить, по какой причине произошло срабатывание (от сверхтока или от дифференциального тока).

диффавтоматы снабжаются специальной индикацией, позволяющей определить, по какой причине произошло срабатывание (от сверхтока или от дифференциального тока).

Назначение

УЗО предназначены для

Защиты человека от поражения электрическим током при косвенном прикосновении (прикосновение человека к открытым проводящим нетоковедущим частям электроустановки, оказавшимся под напряжением в случае повреждения изоляции), а также при непосредственном прикосновении (прикосновение человека к токоведущим частям электроустановки, находящимся под напряжением). Данную функцию обеспечивают УЗО соответствующей чувствительности (ток отсечки не более 30 мА).

Предотвращения возгораний при возникновении токов утечки на корпус или на землю.

Цели и принцип работы

![]()

схема УЗО и принцип работы

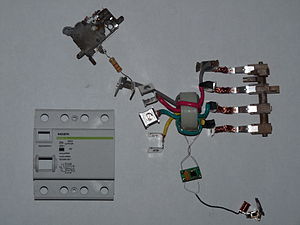

УЗО в разобранном виде

Принцип работы УЗО основан на измерении баланса токов между входящими в него токоведущими проводниками с помощью дифференциального трансформатора тока. Если баланс токов нарушен, то УЗО немедленно размыкает все входящие в него контактные группы, отключая таким образом неисправную нагрузку.

УЗО измеряет алгебраическую сумму токов, протекающих по контролируемым проводникам (двум для однофазного УЗО, четырём для трехфазного и т. д.): в нормальном состоянии ток, «втекающий» по одним проводникам, должен быть равен току, «вытекащему» по другим, то есть сумма токов, проходящих через УЗО равна нулю (точнее, сумма не должна превышать допустимое значение). Если же сумма превышает допустимое значение, то это означает, что часть тока проходит помимо УЗО, то есть контролируемая электрическая цепь неисправна — в ней имеет место утечка.

В США, в соответствии с National Electrical Code, устройства защитного отключения (ground fault circuit interrupter — GFCI), предназначенные для защиты людей, должны размыкать цепь при утечке тока 4-6 мА (точное значение выбирается производителем устройства и обычно составляет 5 мА) за время не более 25 мс. Для устройств GFCI, защищающих оборудование (то есть не для защиты людей), отключающий дифференциальный ток может составлять до 30 мА. В Европе используются УЗО с отключающим дифференциальным током 10-500 мА.

С точки зрения электробезопасности УЗО принципиально отличаются от устройств защиты от сверхтока (предохранителей) тем, что УЗО предназначены именно для защиты от поражения электрическим током, поскольку они срабатывают при утечках тока значительно меньших, чем предохранители (обычно от 2 ампер и более для бытовых предохранителей, что во много раз превышает смертельное для человека значение). УЗО должны срабатывать за время не более 25-40 мс, то есть до того, как электрический ток, проходящий через организм человека, вызовет фибрилляцию сердца — наиболее частую причину смерти при поражениях электрическим током.

Эти значения были установлены путем тестов, при которых добровольцы и животные подвергались воздействию электрического тока с известным напряжением и силой тока[3].

Обнаружение токов утечки при помощи УЗО является дополнительным защитным мероприятием, а не заменой защиты от сверхтоков при помощи предохранителей, так как УЗО никак не реагирует на неисправности, если они не сопровождаются утечкой тока (например, короткое замыкание между фазным и нулевым проводниками).

УЗО с отключающим дифференциальным током порядка 300 мА и более иногда применяются для защиты больших участков электрических сетей (например, в компьютерных центрах), где низкий порог привел бы к ложным срабатываниям. Такие низкочувствительные УЗО выполняют противопожарную функцию и не являются эффективной защитой от поражения электрическим током.

Пример

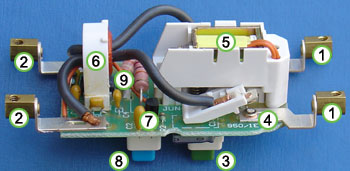

Внутреннее устройство УЗО, подключаемого в разрыв шнура питания

На фотографии показано внутреннее устройство одного из типов УЗО. Данное УЗО предназначено для установки в разрыв шнура питания, его номинальный ток 13 А, отключающий дифференциальный ток 30 мА. Данное устройство является:

УЗО со вспомогательным источником питания;

выполняющим автоматическое отключение при отказе вспомогательного источника.

Это означает, что УЗО может быть включено только при наличии питающего напряжения, при пропадании напряжения оно автоматически отключается (такое поведение повышает безопасность устройства).

Фазный и нулевой проводники от источника питания подключаются к контактам (1), нагрузка УЗО подключается к контактам (2). Проводник защитного заземления (PE-проводник) к УЗО никак не подключается.

При нажатии кнопки (3) контакты (4) (а также ещё один контакт, скрытый за узлом (5)) замыкаются, и УЗО пропускает ток. Соленоид (суммирующий трансформатор) (5) удерживает контакты в замкнутом состоянии после того, как кнопка отпущена.

Катушка (6) на тороидальном сердечнике является вторичной обмоткой дифференциального трансформатора тока, который окружает фазный и нулевой проводники. Проводники проходят сквозь тор, но не имеют электрического контакта с катушкой[4]. В нормальном состоянии ток, текущий по фазному проводнику, точно равен току, текущему по нулевому проводнику, однако эти токи противоположны по направлению. Таким образом, токи взаимно компенсируют друг друга и в катушке дифференциального трансформатора тока ЭДС отсутствует.

Любая утечка тока из защищаемой цепи на заземленные проводники (например, прикосновение человека, стоящего на мокром полу, к фазному проводнику) приводит к нарушению баланса в трансформаторе тока: через фазный проводник «втекает больше тока», чем возвращается по нулевому (часть тока утекает через тело человека, то есть помимо трансформатора). Несбалансированный ток в первичной обмотке трансформатора тока приводит к появлению ЭДС во вторичной обмотке. Эта ЭДС сразу же регистрируется следящим устройством (7), которое отключает питание соленоида (5). Отключенный соленоид больше не удерживает контакты (4) в замкнутом состоянии, и они размыкаются под действием силы пружины, обесточивая неисправную нагрузку.

Устройство спроектировано таким образом, что отключение происходит за доли секунды, что значительно снижает тяжесть последствий от поражения электрическим током.

Кнопка проверки (8) позволяет проверить работоспособность устройства путем пропускания небольшого тока через оранжевый тестовый провод (9). Тестовый провод проходит через сердечник трансформатора тока, поэтому ток в тестовом проводе эквивалентен нарушению баланса токонесущих проводников, то есть УЗО должно отключиться при нажатии на кнопку проверки. Если УЗО не отключилось, значит оно неисправно и должно быть заменено.

Применение

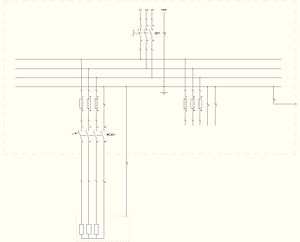

пример схемы подключения УЗО (RCD1) в щите

В России УЗО стало применяться после выхода 7-го издания Правил устройства электроустановок (ПУЭ). Как правило, в случае бытовой электропроводки одно или несколько УЗО устанавливаются на DIN-рейку в электрощите.

Многие производители бытовых устройств, которые могут быть использованы в сырых помещениях (например, фены), предусматривают для таких устройств встроенное УЗО. В ряде стран подобные встроенные УЗО являются обязательными.

Проверка

Рекомендуется ежемесячно проверять работоспособность УЗО. Наиболее простой способ проверки — нажатие кнопки «тест», которая обычно расположена на корпусе УЗО (как правило, на кнопке «тест» нанесено изображение большой буквы «Т»). Тест кнопкой может производиться пользователем, то есть квалифицированный персонал для этого не требуется. Если УЗО исправно и подключено к электрической сети, то оно при нажатии кнопки «тест» должно сразу же сработать (то есть отключить нагрузку). Если после нажатия кнопки нагрузка осталась под напряжением, то УЗО неисправно и должно быть заменено.

Тест нажатием кнопки не является полной проверкой УЗО. Оно может срабатывать от кнопки, но не пройти полный лабораторный тест, включающий измерение отключающего дифференциального тока и времени срабатывания.

Кроме того, нажатием кнопки проверяется само УЗО, но не правильность его подключения. Поэтому более надежной проверкой является имитация утечки непосредственно в цепи, которая является нагрузкой УЗО. Такой тест желательно проделать хотя бы один раз для каждого УЗО после его установки. В отличие от нажатия кнопки, пробная утечка должна проводиться только квалифицированным персоналом.

Ограничения

УЗО может значительно улучшить безопасность электроустановок, но оно не может полностью исключить риск поражения электрическим током или пожара. УЗО не реагирует на аварийные ситуации, если они не сопровождаются утечкой из защищаемой цепи. В частности, УЗО не реагирует на короткие замыкания между фазами и нейтралью.

УЗО также не сработает, если человек оказался под напряжением, но утечки при этом не возникло, например, при прикосновении пальцем одновременно и к фазному, и к нулевому проводникам. Предусмотреть электрическую защиту от таких прикосновений невозможно, так как нельзя отличить протекание тока через тело человека от нормального протекания тока в нагрузке. В подобных случаях действенны только механические защитные меры (изоляция, непроводящие кожухи и т. п.), а также отключение электроустановки перед её обслуживанием.

Некоторые типы УЗО (УЗО−Д со вспомогательным источником питания, см. классификацию) нуждаются в питании, которое они получают от защищаемой цепи. Поэтому потенциально опасной является ситуация, когда в защищаемой цепи выше УЗО нулевой проводник отключен, а фазный остается под напряжением[5]. В этом случае УЗО будет неспособно отключить цепь, так как разность потенциалов в защищаемой цепи недостаточна для функционирования УЗО. Так называемые электромеханические УЗО не нуждаются в питании и поэтому свободны от указанного недостатка.

История

В начале 1970-х годов большинство УЗО выпускались в корпусах типа автоматических выключателей. С начала 1980-х годов, в США, большинство бытовых УЗО были уже встроенными в розетки. В России УЗО начали применяться гораздо позже — примерно с 1994—1995 годов. И до сих пор используются преимущественно УЗО для монтажа в электрощите на DIN-рейку, а встроенные УЗО пока широкого распространения не получили.

Классификация УЗО

По способу действия

УЗО без вспомогательного источника питания

УЗО−Д со вспомогательным источником питания:

выполняющие автоматическое отключение при отказе вспомогательного источника с выдержкой времени и без неё:

производящие автоматическое повторное включение при восстановлении работы вспомогательного источника

не производящие автоматическое повторное включение при восстановлении работы вспомогательного источника

не производящие автоматическое отключение при отказе вспомогательного источника:

способные произвести отключение при возникновении опасной ситуации после отказа вспомогательного источника

не способные произвести отключение при возникновении опасной ситуации после отказа вспомогательного источника

По способу установки

стационарные с монтажом стационарной электропроводкой

переносные с монтажом гибкими проводами с удлинителями

По числу полюсов

однополюсные двухпроводные

двухполюсные

двухполюсные трехпроводные

трехполюсные

трехполюсные четырёхпроводные

четырёхполюсные

По виду защиты от сверхтоков и перегрузок по току

без встроенной защиты от сверхтоков

со встроенной защитой от сверхтоков

со встроенной защитой от перегрузки

По потере чувствительности в случае двойного заземления нулевого рабочего проводника

На стадии рассмотрения

По возможности регулирования отключающего дифференциального тока

нерегулируемые

регулируемые:

с дискретным регулированием

с плавным регулированием

По стойкости при импульсном напряжении

допускающие возможность отключения при импульсном напряжении

стойкие при импульсном напряжении

По условиям функционирования

УЗО−Д типа АС — устройство защитного отключения, реагирующее на переменный синусоидальный дифференциальный ток, возникающий внезапно, либо медленно возрастающий;

УЗО−Д типа А — устройство защитного отключения, реагирующее на переменный синусоидальный дифференциальный ток и пульсирующий постоянный дифференциальный ток, возникающие внезапно, либо медленно возрастающие;

УЗО−Д типа В. УЗО реагирует на переменный, постоянный и выпрямленный дифференциальные токи.

УЗО−Д типа S — селективное (с выдержкой по времени отключения), это может быть необходимо там, где используется АВР.

УЗО−Д типа G — то же что и S, но с меньшей выдержкой времени.

Применение УЗО типа А целесообразно в основанных случаях, например, в цепях, содержащих потребители с тиристорным управлением без разделительного трансформатора. УЗО типа В применяют в промышленных электроустановках со смешанным питанием — переменным, выпрямленным и постоянным токами.

Характеристики УЗО

Характеристики, общие для всех УЗО−Д

Способ установки

Число полюсов и число токоведущих проводников

Номинальный ток In — указанное изготовителем значение тока, которое УЗО−Д может пропускать в продолжительном режиме работы In = 6; 10; 16; 25; 40; 63; 80; 100; 125; А

Номинальный отключающий дифференциальный ток IΔn — указанное изготовителем значение дифференциального тока, которое вызывает отключение УЗО−Д при заданных условиях эксплуатации

Номинальный неотключающий дифференциальный ток, если он отличается от предпочтительного значения IΔn0 — указанное изготовителем значение дифференциального тока, которое не вызывает отключения УЗО−Д при заданных условиях эксплуатации

Тип УЗО−Д по характеристикам наличия постоянной составляющей дифференциального тока

Номинальное напряжение Un — указанное изготовителем действующее значение напряжения, при котором обеспечивается работоспособность УЗО−Д (в частности при коротких замыканиях)

Номинальная частота — значение частоты, на которое рассчитано УЗО−Д и при котором оно работоспособно при заданных условиях эксплуатации

Тип вспомогательного источника (если он имеется) и реакция УЗО−Д на его отказ

Номинальное напряжение вспомогательного источника (если он имеется) Usn — напряжение вспомогательного источника, на которое рассчитано УЗО−Д и при котором обеспечивается его работоспособность при заданных условиях эксплуатации

Номинальная включающая и отключающая способность Im — действующее значение ожидаемого тока, который УЗО−Д способно включить, пропускать в течение своего времени и отключить при заданных условиях эксплуатации без нарушения его работоспособности

Номинальная способность включения и отключения дифференциального тока IΔm — действующее значение ожидаемого дифференциального тока, который УЗО−Д способно включить, пропускать в течение своего времени отключения и отключить при заданных условиях эксплуатации без нарушения его работоспособности

Выдержка времени (если она имеется)

Селективность (если она имеется)

Координация изоляции, включая воздушные зазоры и пути утечки тока

Степень защиты (по ГОСТ 14254)

Только для УЗО−Д без встроенной защиты от коротких замыканий

Вид защиты от коротких замыканий

Номинальный условный ток короткого замыкания Inc — указанное изготовителем действующее значение ожидаемого тока, который способно выдержать УЗО−Д, защищаемое устройством защиты от коротких замыканий, при заданных условиях эксплуатации без необратимых изменений, нарушающих его работоспособность

Номинальный условный дифференциальный ток при коротком замыкании IΔc — указанное изготовителем значение ожидаемого дифференциального тока, которое способно выдержать УЗО−Д, защищаемое устройством защиты от коротких замыканий, при заданных условиях эксплуатации без необратимых изменений, нарушающих его работоспособность

Электроснабжение жилых и промышленных зданий

Электроснабжение и электрические сети

Область применения, определения

1.2.1. Настоящая глава Правил распространяется на все системы электроснабжения.

Системы электроснабжения подземных, тяговых и других специальных установок, кроме требований настоящей главы, должны соответствовать также требованиям специальных правил.

1.2.2. Энергетическая система (энергосистема) - совокупность электростанций, электрических и тепловых сетей, соединенных между собой и связанных общностью режимов в непрерывном процессе производства, преобразования, передачи и распределения электрической и тепловой энергии при общем управлении этим режимом.

1.2.3. Электрическая часть энергосистемы - совокупность электроустановок электрических станций и электрических сетей энергосистемы.

1.2.4. Электроэнергетическая система - электрическая часть энергосистемы и питающиеся от нее приемники электрической энергии, объединенные общностью процесса производства, передачи, распределения и потребления электрической энергии.

1.2.5. Электроснабжение - обеспечение потребителей электрической энергией.

Система электроснабжения - совокупность электроустановок, предназначенных для обеспечения потребителей электрической энергией.

Централизованное электроснабжение - электроснабжение потребителей электрической энергии от энергосистемы.

1.2.6. Электрическая сеть - совокупность электроустановок для передачи и распределения электрической энергии, состоящая из подстанций, распределительных устройств, токопроводов, воздушных и кабельных линий электропередачи, работающих на определенной территории.

1.2.7. Приемник электрической энергии (электроприемник) - аппарат, агрегат и др., предназначенный для преобразования электрической энергии в другой вид энергии.

1.2.8. Потребитель электрической энергии - электроприемник или группа электроприемников, объединенных технологическим процессом и размещающихся на определенной территории.

1.2.9. Нормальный режим потребителя электрической энергии – режим, при котором обеспечиваются заданные значения параметров его работы.

Послеаварийный режим – режим, в котором находится потребитель электрической энергии в результате нарушения в системе его электроснабжения до установления нормального режима после локализации отказа.

1.2.10. Независимый источник питания - источник питания, на котором сохраняется напряжение в послеаварийном режиме в регламентированных пределах при исчезновении его на другом или других источниках питания.

К числу независимых источников питания относятся две секции или системы шин одной или двух электростанций и подстанций при одновременном соблюдении следующих двух условий:

1) каждая из секций или систем шин в свою очередь имеет питание от независимого источника питания;

2) секции (системы) шин не связаны между собой или имеют связь, автоматически отключающуюся при нарушении нормальной работы одной из секций (систем) шин.

Общие требования

1.2.11. При проектировании систем электроснабжения и реконструкции электроустановок должны рассматриваться следующие вопросы:

1) перспектива развития энергосистем и систем электроснабжения с учетом рационального сочетания вновь сооружаемых электрических сетей с действующими и вновь сооружаемыми сетями других классов напряжения;

2) обеспечение комплексного централизованного электроснабжения всех потребителей электрической энергии, расположенных в зоне действия электрических сетей, независимо от их принадлежности;

3) ограничение токов КЗ предельными уровнями, определяемыми на перспективу;

4) снижение потерь электрической энергии;

5) соответствие принимаемых решений условиям охраны окружающей среды.

При этом должны рассматриваться в комплексе внешнее и внутреннее электроснабжение с учетом возможностей и экономической целесообразности технологического резервирования.

При решении вопросов резервирования следует учитывать перегрузочную способность элементов электроустановок, а также наличие резерва в технологическом оборудовании.

1.2.12. При решении вопросов развития систем электроснабжения следует учитывать ремонтные, аварийные и послеаварийные режимы.

1.2.13. При выборе независимых взаимно резервирующих источников питания, являющихся объектами энергосистемы, следует учитывать вероятность одновременного зависимого кратковременного снижения или полного исчезновения напряжения на время действия релейной защиты и автоматики при повреждениях в электрической части энергосистемы, а также одновременного длительного исчезновения напряжения на этих источниках питания при тяжелых системных авариях.

1.2.14. Требования 1.2.11-1.2.13 должны быть учтены на всех промежуточных этапах развития энергосистем и систем электроснабжения.

1.2.15. Проектирование электрических сетей должно осуществляться с учетом вида их обслуживания (постоянное дежурство, дежурство на дому, выездные бригады и др.).

1.2.16. Работа электрических сетей напряжением 2-35 кВ может предусматриваться как с изолированной нейтралью, так и с нейтралью, заземленной через дугогасящий реактор или резистор.

Компенсация емкостного тока замыкания на землю должна применяться при значениях этого тока в нормальных режимах:

в сетях напряжением 3-20 кВ, имеющих железобетонные и металлические опоры на воздушных линиях электропередачи, и во всех сетях напряжением 35 кВ - более 10 А;

в сетях, не имеющих железобетонных и металлических опор на воздушных линиях электропередачи:

более 30 А при напряжении 3-6 кВ;

более 20 А при напряжении 10 кВ;

более 15 А при напряжении 15-20 кВ;

в схемах генераторного напряжения 6-20 кВ блоков генератор-трансформатор – более 5А.

При токах замыкания на землю более 50 А рекомендуется применение не менее двух заземляющих реакторов.

Работа электрических сетей напряжением 110 кВ может предусматриваться как с глухозаземленной, так и с эффективно заземленной нейтралью.

Электрические сети напряжением 220 кВ и выше должны работать только с глухозаземленной нейтралью.

Категории электроприемников и обеспечение надежности электроснабжения

1.2.17. Категории электроприемников по надежности электроснабжения определяются в процессе проектирования системы электроснабжения на основании нормативной документации, а также технологической части проекта.

1.2.18. В отношении обеспечения надежности электроснабжения электроприемники разделяются на следующие три категории.

Электроприемники первой категории - электроприемники, перерыв электроснабжения которых может повлечь за собой опасность для жизни людей, угрозу для безопасности государства, значительный материальный ущерб, расстройство сложного технологического процесса, нарушение функционирования особо важных элементов коммунального хозяйства, объектов связи и телевидения.

Из состава электроприемников первой категории выделяется особая группа электроприемников, бесперебойная работа которых необходима для безаварийного останова производства с целью предотвращения угрозы жизни людей, взрывов и пожаров.

Электроприемники второй категории - электроприемники, перерыв электроснабжения которых приводит к массовому недоотпуску продукции, массовым простоям рабочих, механизмов и промышленного транспорта, нарушению нормальной деятельности значительного количества городских и сельских жителей.

Электроприемники третьей категории - все остальные электроприемники, не подпадающие под определения первой и второй категорий.

1.2.19. Электроприемники первой категории в нормальных режимах должны обеспечиваться электроэнергией от двух независимых взаимно резервирующих источников питания, и перерыв их электроснабжения при нарушении электроснабжения от одного из источников питания может быть допущен лишь на время автоматического восстановления питания.

Для электроснабжения особой группы электроприемников первой категории должно предусматриваться дополнительное питание от третьего независимого взаимно резервирующего источника питания.

В качестве третьего независимого источника питания для особой группы электроприемников и в качестве второго независимого источника питания для остальных электроприемников первой категории могут быть использованы местные электростанции, электростанции энергосистем (в частности, шины генераторного напряжения), предназначенные для этих целей агрегаты бесперебойного питания, аккумуляторные батареи и т. п.

Если резервированием электроснабжения нельзя обеспечить непрерывность технологического процесса или если резервирование электроснабжения экономически нецелесообразно, должно быть осуществлено технологическое резервирование, например, путем установки взаимно резервирующих технологических агрегатов, специальных устройств безаварийного останова технологического процесса, действующих при нарушении электроснабжения.

Электроснабжение электроприемников первой категории с особо сложным непрерывным технологическим процессом, требующим длительного времени на восстановление нормального режима, при наличии технико-экономических обоснований рекомендуется осуществлять от двух независимых взаимно резервирующих источников питания, к которым предъявляются дополнительные требования, определяемые особенностями технологического процесса.

1.2.20. Электроприемники второй категории в нормальных режимах должны обеспечиваться электроэнергией от двух независимых взаимно резервирующих источников питания.

Для электроприемников второй категории при нарушении электроснабжения от одного из источников питания допустимы перерывы электроснабжения на время, необходимое для включения резервного питания действиями дежурного персонала или выездной оперативной бригады.

1.2.21. Для электроприемников третьей категории электроснабжение может выполняться от одного источника питания при условии, что перерывы электроснабжения, необходимые для ремонта или замены поврежденного элемента системы электроснабжения, не превышают 1 суток.

Уровни и регулирование напряжения, компенсация реактивной мощности

1.2.22. Для электрических сетей следует предусматривать технические мероприятия по обеспечению качества электрической энергии в соответствии с требованиями ГОСТ 13109.

1.2.23. Устройства регулирования напряжения должны обеспечивать поддержание напряжения на шинах напряжением 3-20 кВ электростанций и подстанций, к которым присоединены распределительные сети, в пределах не ниже 105 % номинального в период наибольших нагрузок и не выше 100% номинального в период наименьших нагрузок этих сетей. Отклонения от указанных уровней напряжения должны быть обоснованы.

1.2.24. Выбор и размещение устройств компенсации реактивной мощности в электрических сетях производятся исходя из необходимости обеспечения требуемой пропускной способности сети в нормальных и послеаварийных режимах при поддержании необходимых уровней напряжения и запасов устойчивости.