- •02H/03h - Чтение/запись секторов.

- •Язык Ассемблер

- •Сегментация памяти

- •Структура программы на языке Ассемблер

- •В более общем случае операнды могут входить как составные части в более сложные образования, называемые выражениями. Типы операторов

- •Режимы адресации

- •Директивы ассемблера

- •Директива задания исходных данных:

- •Директива использования сегментных регистров по умолчанию:

- •Упрощенные директивы определения сегмента

- •Идентификаторы, создаваемые директивой model

- •Модели памяти

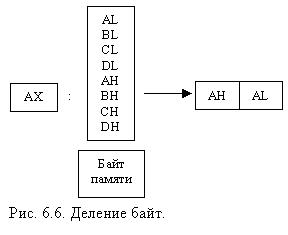

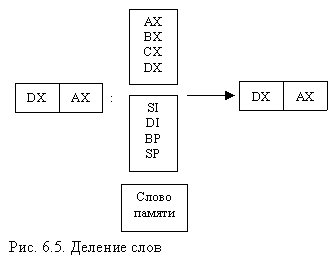

- •Инструкции пересылки данных и двоичной арифметики

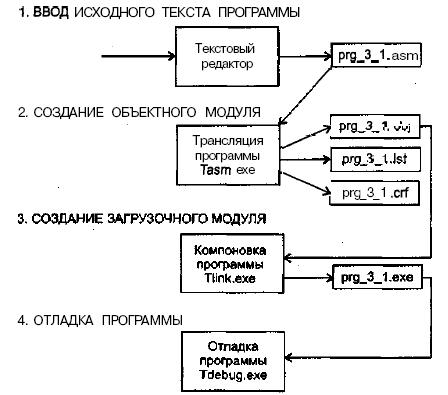

- •Запись программ на языке ассемблера

- •Пример записи формулы

- •Текст программы:

- •Варианты заданий

- •Циклические и разветвляющиеся программы

- •Команда сравнения

- •Безусловные переходы

- •Условный переход

- •Пример написания программы работы с массивами слов

- •Варианты заданий

- •Применение логических инструкций

- •Логические инструкции

- •Примеры использования логических команд

- •Пример выполнения работы

- •Варианты заданий

- •Обработка символьной информации с помощью функций dos

- •Программные прерывания и системные вызовы

- •Функция оан

- •Функция 0Bh

- •Пример выполнения работы

- •Варианты заданий

Лекция 1

Программы BIOS

В персональном компьютере все основные программы, предназначенные для начальной загрузки, собраны в универсальную программу, которая записана в постоянном запоминающем устройстве, носящем название ROM BIOS или BIOS — Basic Input/Output System (базовая система ввода/вывода). Объем современной BIOS не менее 1—2 Мбайт.

Традиционно все программы, записанные в микросхеме BIOS, можно разделить по выполнению следующих функций:

инициализация и начальное тестирование всех основных (стандартных) узлов компьютера — расположенных на системной плате, подключенных к шине IDE и вставленных в слоты расширения. Для этого используется программа POST (Power On Self Test), также записанная в микросхеме BIOS. Отметим, что "нестандартные" платы расширения, например старые интерфейсы сканеров не тестируются;

загрузка операционной системы с внешнего устройства — гибкого диска, винчестера, компакт-диска или ПЗУ сетевой карты. В самых первых персональных компьютерах был вариант, когда можно было загрузить интерпретатор языка Basic, который находился в дополнительной микросхеме ПЗУ;

обслуживание аппаратных прерываний, например, от клавиатуры и таймера, обработка программных прерываний BIOS, которые предназначены для управления обменом данными между операционной системой компьютера и подключенными к нему периферийными устройствами, выполнение базовых функций, например, вывод на экран монитора символов и работа с дисковыми устройствами;

настройка и конфигурирование узлов системной платы и устройств, подключенных к ней, что выполняется с помощью программы BIOS Setup.

После включения питания или нажатия кнопки Reset у компьютера на адресной шине системной платы аппаратно устанавливается адрес точки входа в программу BIOS, которая в момент старта находится в самых старших ячейках адресуемой памяти. Например, в процессорах 8086/8088 по возникновении сигнала RESET прекращаются все текущие процедуры, а по окончании действия этого сигнала управление передается инструкции по адресу 0FFFF0h, в процессорах 386 — по адресу OFFFFFFOh и т. д.

Следует заметить, что первоначальный адрес загрузки искусственно формируется чипсетом системной платы, который принудительно устанавливает все адресные линии, кроме первых четырех, в единичное состояние. После передачи управления BIOS точка входа становится доступной по стандартному адресу 0FFFF0h, где ею может воспользоваться любая программа.

В персональных компьютерах с процессорами х86 принято, что данные из памяти читаются словами длиною два байта, причем первый байт — это младшая часть 16-разрядного слова, а второй байт — его старшая часть. То есть ячейки чередуются как 2, 1, 4, 3 и т. д. При этом следует помнить, что программисты стараются выравнивать данные и код по четным адресам, по границе 16-байтных параграфов и 64-килобайтных сегментов, что позволяет ускорить работу программ. Конечно, всегда можно прочитать или записать одиночный байт или бит, но этот режим не является оптимальным для процессора, памяти и чипсета. Заметим, что другие процессоры не придерживаются такого способа адресации.

Фиксированные ячейки BIOS |

||

Адрес |

Размер, байт |

Назначение |

Р000:0000 |

11 |

55h, признак ПЗУ |

F000:0001 |

11 |

AAh, признак ПЗУ |

F000:FFF0 |

5 |

команда перехода на POST по сбросу — FAR JMP |

F000:FFF5 |

8 |

Дата выпуска BIOS, например "08/01/95" |

F000:FFFE |

1 |

Тип компьютера (OFFh — для оригинального PC, 0FEh - XT, 0FCh - AT) |

F000:FFFF |

1 |

Дополнение до 0 контрольной суммы BIOS |

Ключевые адреса программ BIOS

Программы, находящиеся в BIOS, используют ряд ресурсов компьютера для хранения данных, полученных в ходе инициализации оборудования, тестирования и для работы служебных подпрограмм. На рис. показано распределение оперативной памяти компьютера PC.

Наиболее важная служебная зона адресов размером в 1 Кбайт начинается с нулевого адреса. В ней находятся векторы аппаратных и программных прерываний, с которыми работают процессор и программное обеспечение. Сами векторы представляют собой инструкцию безусловного перехода на подпрограмму обработки прерывания. Каждый вектор занимает 4 байта, соответственно, всего может быть всего 256 прерываний.

С прерываниями связана одна из проблем персональных компьютеров, которая осложняет жизнь системным программистам. Дело в том, что зону векторов, расположенную с нулевого адреса, используют как сами процессоры семейства х8б, так и различные устройства компьютера, в чем виноваты разработчики IBM PC. Вначале это не особенно осложняло жизнь программистам, поскольку у процессора было не так много аппаратных прерываний, но в дальнейшем, по мере совершенствования процессоров, 256 векторов стало маловато.

Ниже, только для иллюстрации использования таблицы векторов приведено назначение нескольких прерываний компьютера IBM PC AT (для современных процессоров назначение ряда векторов несколько иное):

INT 00h — деление на 0;

INT 01h — пошаговый режим;

INT 02h — немаскируемое прерывание;

ТХТТ ATI INT ОЗh — точка останова;

INT 04h — переполнение;

INT 08h — таймер;

INT 09h — клавиатура;

INT 33h — поддержка мыши;

INT 4Ah — будильник пользователя.

После зоны векторов прерываний идет область, называемая BIOS Data Area, где размещаются данные, полученные в ходе тестирования оборудования, буфера системных устройств, например буфер клавиатуры, и различные служебные регистры. Эта область данных имеет размер не менее 256 байтов и начинается с адреса 0000:0400h или 0040:0000h. Назначение наиболее интересных для пользователя зон в области BIOS Data Area приведено в табл.

Назначение ячеек BIOS Data Area |

||

Адрес |

Размер, байт |

Назначение |

040:000 |

4x2 |

Базовые адреса портов СОМ 1— COM4 |

040:008 |

3x2 |

Базовые адреса портов LPT1— LPT3 |

040:010 040:017 |

2x39 |

Установленное оборудование Область флагов и буфер клавиатуры |

040:049 |

1 |

Текущий видеорежим |

040:04А |

2 |

Ширина экрана (число колонок символов) |

040:050 |

16 |

Позиция курсора (младшая половина — колонка, старшая — ряд) |

040:060 |

2 |

Размер курсора (в младшем байте — последняя строка, в старшем — первая) |

040:067 |

5 |

Область данных POST |

Для работы с видеоадаптером BIOS использует область видеопамяти, расположенную выше 640 Кбайт. Видеопамять занимает 128 Кбайт, начиная с адреса A0000h и до C0000h, но для конкретного режима работы видеоадаптера (монитора) используется строго определенная часть памяти. Например, в текстовом режиме могут использоваться только 4 Кбайт

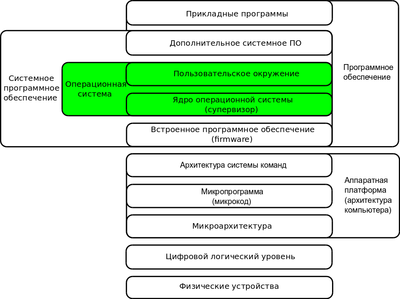

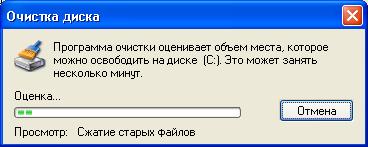

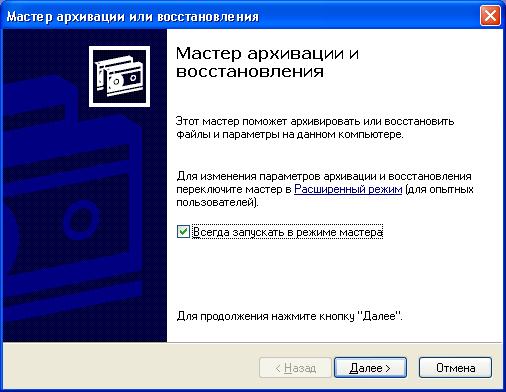

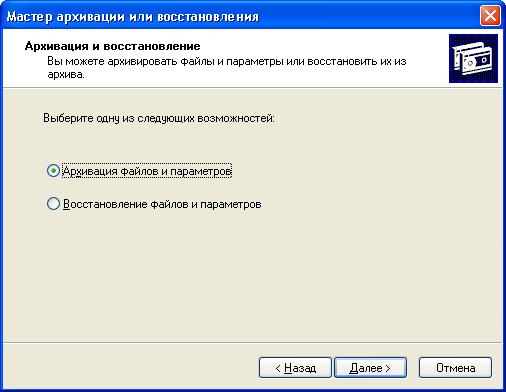

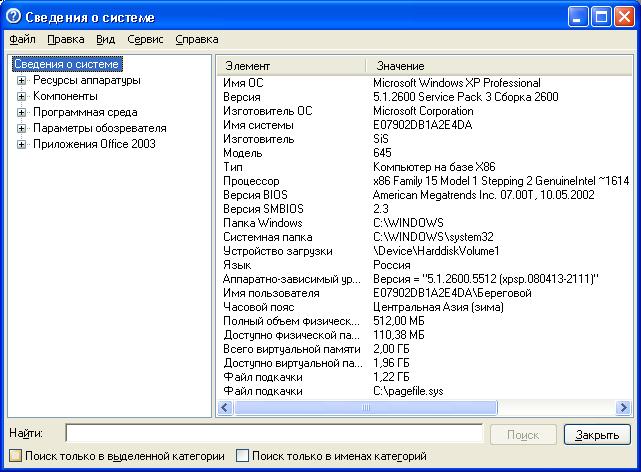

Системное ПО

Совокупность программ, предназначенная для решения задач на ПК, называется программным обеспечением. Состав программного обеспечения ПК называют программной конфигурацией.

Программное обеспечение, можно условно разделить на три категории:

системное ПО (программы общего пользования), выполняющие различные вспомогательные функции, например создание копий используемой информации, выдачу справочной информации о компьютере, проверку работоспособности устройств компьютера и т.д.

прикладное ПО, обеспечивающее выполнение необходимых работ на ПК: редактирование текстовых документов, создание рисунков или картинок, обработка информационных массивов и т.д.

инструментальное ПО (системы программирования), обеспечивающее разработку новых программ для компьютера на языке программирования.

Системное ПО - Это программы общего пользования не связаны с конкретным применением ПК и выполняют традиционные функции: планирование и управление задачами, управления вводом-выводом и т.д.

Другими словами, системные программы выполняют различные вспомогательные функции, например, создание копий используемой информации, выдачу справочной информации о компьютере, проверку работоспособности устройств компьютера и т.п.

К системному ПО относятся:

операционные системы (эта программа загружается в ОЗУ при включении компьютера)

программы – оболочки (обеспечивают более удобный и наглядный способ общения с компьютером, чем с помощью командной строки DOS, например, Norton Commander)

операционные оболочки – интерфейсные системы, которые используются для создания графических интерфейсов, мультипрограммирования и.т.

Драйверы (программы, предназначенные для управления портами периферийных устройств, обычно загружаются в оперативную память при запуске компьютера)

утилиты (вспомогательные или служебные программы, которые представляют пользователю ряд дополнительных услуг)

К утилитам относятся:

диспетчеры файлов или файловые менеджеры

средства динамического сжатия данных (позволяют увеличить количество информации на диске за счет ее динамического сжатия)

средства просмотра и воспроизведения

средства диагностики; средства контроля позволяют проверить конфигурацию компьютера и проверить работоспособность устройств компьютера, прежде всего жестких дисков

средства коммуникаций (коммуникационные программы) предназначены для организации обмена информацией между компьютерами

средства обеспечения компьютерной безопасности (резервное копирование, антивирусное ПО).

Необходимо отметить, что часть утилит входит в состав операционной системы, а другая часть функционирует автономно. Большая часть общего (системного) ПО входит в состав ОС. Часть общего ПО входит в состав самого компьютера (часть программ ОС и контролирующих тестов записана в ПЗУ или ППЗУ, установленных на системной плате). Часть общего ПО относится к автономными программам и поставляется отдельно.

Периферия ПК

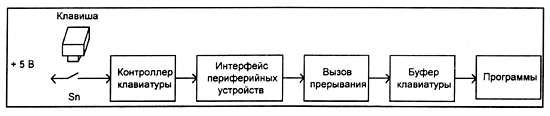

Пример работы с периферией (клавиатурой)

61h –порт работы с клавиатурой. Ин-лайн ассемблер:

//простой пример функции для управления системным динамиком

void PC_dinamik (bool bOn){ switch (bOn){ case true: _asm { in al,61h or al, 00000011b out 61h, al } break; case false: _asm { in al, 61h and al, 11111100b out 61h, al } break; } }

программирование на Си:

//функция для управления клавиатурой

void KeyBoard_OnOff ( bool bOff) { BYTE state; // текущее состояние if (bOff){ // выключить клавиатуру state = _inp ( 0x61); // получаем текущее состояние state |= 0x80; // устанавливаем бит 7 в 1 _outp ( 0x61, state); // записываем обновленное значение в порт } else { // включить клавиатуру state = _inp ( 0x61); // получаем текущее состояние state &= 0x7F; // устанавливаем бит 7 в 0 _outp ( 0x61, state); } // записываем обновленное значение в порт }

лекция 2

Прерывания

Прерывание (англ. interrupt) — сигнал, сообщающий процессору о наступлении какого-либо события. При этом выполнение текущей последовательности команд приостанавливается и управление передаётся обработчику прерывания, который реагирует на событие и обслуживает его, после чего возвращает управление в прерванный код.

В зависимости от источника возникновения сигнала прерывания делятся на:

асинхронные или внешние (аппаратные) — события, которые исходят от внешних источников (например, периферийных устройств) и могут произойти в любой произвольный момент: сигнал от таймера, сетевой карты или дискового накопителя, нажатие клавиш клавиатуры, движение мыши. Факт возникновения в системе такого прерывания трактуется как запрос на прерывание (англ. Interrupt request, IRQ);

синхронные или внутренние — события в самом процессоре как результат нарушения каких-то условий при исполнении машинного кода: деление на ноль или переполнение, обращение к недопустимым адресам или недопустимый код операции;

программные (частный случай внутреннего прерывания) — инициируются исполнением специальной инструкции в коде программы. Программные прерывания как правило используются для обращения к функциям встроенного программного обеспечения (firmware), драйверов и операционной системы.

В зависимости от возможности запрета внешние прерывания делятся на:

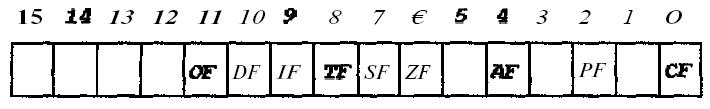

маскируемые — прерывания, которые можно запрещать установкой соответствующих битов в регистре маскирования прерываний (в x86-процессорах — сбросом флага IF в регистре флагов);

немаскируемые (англ. Non maskable interrupt, NMI) — обрабатываются всегда, независимо от запретов на другие прерывания. К примеру, такое прерывание может быть вызвано сбоем в микросхеме памяти.

Обработчики прерываний обычно пишутся таким образом, чтобы время их обработки было как можно меньшим, поскольку во время их работы могут не обрабатываться другие прерывания, а если их будет много (особенно от одного источника), то они могут теряться.

До окончания обработки прерывания обычно устанавливается запрет на обработку этого типа прерывания, чтобы процессор не входил в цикл обработки одного прерывания. Приоритезация означает, что все источники прерываний делятся на классы и каждому классу назначается свой уровень приоритета запроса на прерывание. Приоритеты могут обслуживаться как относительные и абсолютные

Относительное обслуживание прерываний означает, что если во время обработки прерывания поступает более приоритетное прерывание, то это прерывание будет обработано только после завершения текущей процедуры обработки прерывания.

Абсолютное обслуживание прерываний означает, что если во время обработки прерывания поступает более приоритетное прерывание, то текущая процедура обработки прерывания вытесняется, и процессор начинает выполнять обработку вновь поступившего более приоритетного прерывания. После завершения этой процедуры процессор возвращается к выполнению вытесненной процедуры обработки прерывания.

Вектор прерывания — закреплённый за устройством номер, который идентифицирует соответствующий обработчик прерываний. Векторы прерываний объединяются в таблицу векторов прерываний, содержащую адреса обработчиков прерываний. Местоположение таблицы зависит от типа и режима работы процессора.

Программное прерывание — синхронное прерывание, которое может осуществить программа с помощью специальной инструкции.

В процессорах архитектуры x86 для явного вызова синхронного прерывания имеется инструкция Int, аргументом которой является номер прерывания (от 0 до 255). В IBM PC-совместимых компьютерах обработку некоторых прерываний осуществляют подпрограммы BIOS, хранящиеся в ПЗУ, и это служит интерфейсом для доступа к сервису, предоставляемому BIOS. Также, обслуживание прерываний могут взять на себя BIOS карт расширений (например, сетевых или видеокарт), операционная система и даже обычные (прикладные) программы, которые постоянно находятся в памяти во время работы других программ (т. н. резидентные программы). В отличие от реального режима, в защищённом режиме x86-процессоров обычные программы не могут обслуживать прерывания, эта функция доступна только системному коду (операционной системе).

MS-DOS использует для взаимодействия со своими модулями и прикладными программами прерывания с номерами от 20h до 3Fh (числа даны в шестнадцатеричной системе счисления, как это принято при программировании на языке ассемблера x86). Например, доступ к основному множеству функций MS-DOS осуществляется исполнением инструкции Int 21h (при этом номер функции и её аргументы передаются в регистрах). Это распределение номеров прерываний не закреплено аппаратно и другие программы могут устанавливать свои обработчики прерываний вместо или поверх уже имеющихся обработчиков, установленных MS-DOS или другими программами, что, как правило, используется для изменения функциональности или расширения списка системных функций. Также, этой возможностью пользуются вирусы.

Клавиатурное прерывание

Клавиатура подключена к линии прерывания IRQ1. Этой линии соответствует прерывание INT 09h.

Клавиатурное прерывание обслуживается модулями BIOS. Драйверы клавиатуры и резидентные программы могут организовывать дополнительную обработку прерывания INT 09h. Для этого может быть использована цепочка обработчиков прерывания. В первой книге первого тома мы приводили примеры расширения обработчика прерывания INT 09h.

Как работает стандартный обработчик клавиатурного прерывания, входящий в состав BIOS?

Этот обработчик выполняет следующие действия:

читает из порта 60h скан-код нажатой клавиши;

записывает вычисленное по скан-коду значение ASCII-кода нажатой клавиши в специальный буфер клавиатуры, расположенный в области данных BIOS;

устанавливает в 1 бит 7 порта 61h, разрешая дальнейшую работу клавиатуры;

возвращает этот бит в исходное состояние;

записывает в порт 20h значение 20h для правильного завершения обработки аппаратного прерывания.

Обработчик прерывания INT 09h не просто записывает значение ASCII-кода в буфер клавиатуры. Дополнительно отслеживаются нажатия таких комбинаций клавиш, как Ctrl-Alt-Del, обрабатываются специальные клавиши PrtSc и SysReq. При вычислении кода ASCII нажатой клавиши учитывается состояние клавиш Shift и CapsLock.

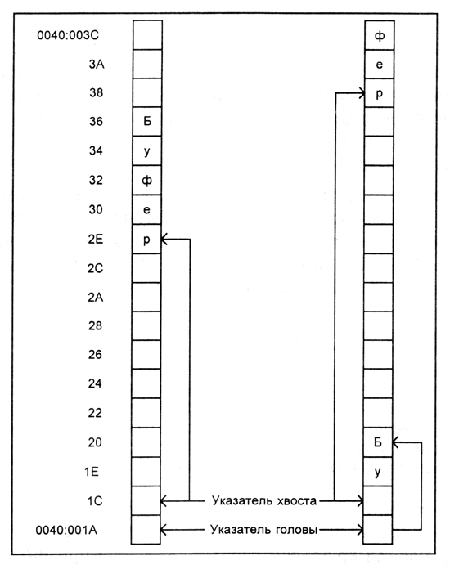

Буфер клавиатуры имеет длину 32 байта и расположен по адресу 0000h:041Eh для машин IBM PC/XT.

В IBM AT и PS/2 расположение клавиатурного буфера задается содержимым двух слов памяти с адресами 0000h:0480h (компонента смещения адреса начала буфера) и 0000h:0482h (смещение конца буфера). Обычно в IBM AT эти ячейки памяти содержат значения, соответственно, 001Eh и 003Eh. Так как смещения заданы относительно сегментного адреса 0040h, то видно, что обычное расположение клавиатурного буфера в IBM AT и PS/2 соответствует его расположению в IBM PC/XT.

Клавиатурный буфер организован циклически. Это означает, что при его переполнении самые старые значения будут потеряны. Две ячейки памяти, находящиеся в области данных BIOS с адресами 0000h:041Ah и 0000h:041Ch содержат, соответственно, указатели на начало и конец буфера. Если значения этих указателей равны друг другу, буфер пуст. (Можно удалить все символы из буфера клавиатуры, установив оба указателя на начало буфера. Однако есть более предпочтительный способ с использованием прерывания BIOS INT 16h).

Указателями на начало и конец клавиатурного буфера обычно управляют обработчики прерываний INT 09h и INT 16h.

Программа извлекает из буфера коды нажатых клавиш, используя различные функции прерывания INT 16h.

Помимо управления содержимым буфера клавиатуры, обработчик прерывания INT 09h отслеживает нажатия на так называемые переключающие клавиши - NumLock, ScrollLock, CapsLock, Ins. Состояние этих клавиш записывается в область данных BIOS в два байта с адресами 0000h:0417h и 0000h:0418h.

Формат байта 0000h:0417h:

Биты |

Значение |

0 |

Нажата правая клавиша Shift. |

1 |

Нажата левая клавиша Shift. |

2 |

Нажата комбинация клавиш Ctrl-Shift с любой стороны. |

3 |

Нажата комбинация клавиш Alt-Shift с любой стороны. |

4 |

Состояние клавиши ScrollLock. |

5 |

Состояние клавиши NumLock. |

6 |

Состояние клавиши CapsLock. |

7 |

Состояние клавиши Insert. |

Формат байта 0000h:0418h:

Биты |

Значение |

0 |

Нажата левая клавиша Shift вместе с клавишей Ctrl. |

1 |

Нажата левая клавиша Shift вместе с клавишей Alt. |

2 |

Нажата клавиша SysReq. |

3 |

Состояние клавиши Pause. |

4 |

Нажата клавиша ScrollLock. |

5 |

Нажата клавиша NumLock. |

6 |

Нажата клавиша CapsLock. |

7 |

Нажата клавиша Insert. |

Если вы изменяете состояние светодиодов на панели клавиатуры, не забывайте устанавливать соответствующие биты в байтах состояния клавиатуры.

Программой обработки прерывания INT 09h отслеживаются некоторые комбинации клавиш. В таблице приведены эти комбинации и действия, выполняемые обработчиком прерывания при их обнаружении:

Комбинация клавиш |

Выполняемые действия |

Ctrl-Alt-Del |

Сброс и перезагрузка системы |

Ctrl-NumLock, Pause |

Перевод машины в состояние ожидания до нажатия любой клавиши |

Shift-PrtSc |

Распечатка на принтере содержимого видеопамяти. |

Ctrl-Break |

Выполнение прерывания INT 1Bh, завершающего работу программы. |

Кольцевой буфер (417h, 418h)

Работой клавиатуры управляет специальный контроллер клавиатуры, обеспечивающий распознавание активной клавиши при нажатии и отпускании и формирование с учетом регистра клавиатуры скан-кода, который передается в порт 60h. Одновременно с передачей скан-кода в порт контроллер генерирует прерывание 09h. Базовый обработчик BIOS-прерывания клавиатуры анализирует значение скан-кода и, если это не код управляющей клавиши, транслирует его а двухбайтный код клавиши и помещает в буфер ввода клавиатуры (41 Eh).

Кольцевой буфер клавиатуры обеспечивает синхронизацию ввода данных с клавиатуры и приема их активной программой и вмещает 15 слов. Для работы с буфером служат два указателя: головной (41Аh) и хвостовой (41Сh). Хвостовой указатель хранит полный адрес первой свободной ячейки буфера, головной - адрес самого старого принятого от клавиатуры, но еще не востребованного программой кода. Если оба указателя имеют один и тот же адрес, то буфер пуст. Если хвостовой указатель на единицу меньше головного, то буфер заполнен полностью. Буфер клавиатуры обслуживается по дисциплине FIFO.

При трансляции скан-кодов базовый обработчик использует информацию о состоянии управляющих клавиш смены регистров и клавиш-переключателей клавиатуры, которая хранится в статусных байтах 417h и 418h. Поступающая с клавиатуры комбинация кодов, не имеющая Специального значения, игнорируется. При длительном нажатии какой-либо клавиши контроллер клавиатуры генерирует последовательность кодов этой клавиши.

Системные средства ввода данных с клавиатуры Коды клавиш из буфера клавиатуры читаются соответствующей программой DOS или пользователя. Для этого используются системные средства BIOS или DOS. Если компьютер не выполняет никаких программ, то за вводом с клавиатуры фактически "следит" командный процессор СОМMAND.COM через DOS-прерывание 21h. Когда выполняется программа, ведущая диалог с пользователем, то ввод из кольцевого буфера производится либо через BIOS-прерывание 16h, либо через DOS-прерывание.

BIOS-прерывание 16h реализует ряд функций), которые обеспечивают работу с буфером на самом низком уровне. Операционная система MS-DOS позволяет пользователю обращаться к клавиатуре, как к файлу, либо реализовывать посимвольный ввод с клавиатуры. Для этого используются соответствующие функции DOS-прерывания 21h

Перепрограммирование прерываний клавиатуры.

В качестве примера построения обработчика пользователя и дополнения базового обработчика клавиатуры рассмотрим задачу создания процедуры пользователя по формированию клавиатурного макроса на заданный расширенный код ASCII (Alt+X, где Х-заданная буква верхнего регистра). В качестве макроса формируется определенный текст до 15 символов. Необходимо разработать алгоритм (процедуру) инициализации обработчика прерываний пользователя, ввода с клавиатуры заданной комбинации клавиш с выводом на экран монитора текста соответствующего клавиатурного макроса с последующим восстановлением состояния начальной загрузки процессора (выполнение основной программы пользователя должно производиться в интерактивном режиме)

Скан-коды

При нажатии любой клавиши контроллер клавиатуры (специализированный микропроцессор) вырабатывает два скан-кода, соответствующих позиции этой клавиши, которые передаются в компьютер. Первый скан-код вырабатывается, когда нажимается клавиша, а второй — при ее отпускании. Чтобы отличить второй скан-код, он предваряется посылкой байта со значением F0h.

При получении байта от клавиатуры чипсет системной платы формирует сигнал аппаратного прерывания IRQ1. Появление такого прерывания однозначно требует от процессора начать выполнение подпрограммы BIOS, отвечающей за обработку сигналов клавиатуры. Если полученный байт является скан-кодом нажатой или отпущенной клавиши, то его значение будет записано в буфер клавиатуры, который занимает 32 байта и имеет начальный адрес 0040:001А. Служебные коды, которые может вырабатывать контроллер клавиатуры, передаются для обработки другим подпрограммам BIOS.

В буфере клавиатуры для кода клавиши отводится по 2 байта, т. е. он рассчитан на 16 символов. Чтобы можно было вводить неограниченное количество символов, буфер клавиатуры работает по принципу FIFO ("первым вошел -- первым ушел").

После того как скан-код клавиши помещен в буфер клавиатуры, его может прочитать любая программа однозадачной операционной системы, например MS-DOS. В многозадачной операционной системе Windows служебные подпрограммы отлеживают, чтобы символы от клавиатуры получала активная в момент ввода символа программа.

ASCII

ASCII (англ. American Standard Code for Information Interchange) — американский стандартный код для обмена информацией.

ASCII представляет собой кодировку для представления десятичных цифр, латинского и национального алфавитов, знаков препинания и управляющих символов. Изначально разработанная как 7-битная, с широким распространением 8-битного байта ASCII стала восприниматься как половина 8-битной. В компьютерах обычно используют расширения ASCII с задействованной второй половиной байта

Наложение символов

Благодаря символу BS (возврат на шаг) на принтере можно печатать один символ поверх другого. В ASCII было предусмотрено добавление таким образом диакритики к буквам, например:

a BS '→á

a BS `→à

a BS ^→â

o BS /→ø

c BS ,→ç

n BS ~ → ñ

Национальные варианты ASCII

Стандарт ISO 646 (ECMA-6) предусматривает возможность размещения национальных символов на месте @ [ \ ] ^ ` { | } ~. В дополнение к этому, на месте # может быть размещён £, а на месте $ — ¤. Такая система хорошо подходит для европейских языков, где нужны лишь несколько дополнительных символов. Вариант ASCII без национальных символов называется US-ASCII, или «International Reference Version».

Для некоторых языков с нелатинской письменностью (русского, греческого, арабского, иврита) существовали более радикальные модификации ASCII. Одним из вариантов был отказ от строчных латинских букв — на их месте размещались национальные символы (для русского и греческого — только заглавные буквы). Другой вариант — переключение между US-ASCII и национальным вариантом «на лету» с помощью символов SO (Shift Out) и SI (Shift In) — в этом случае в национальном варианте можно полностью устранить латинские буквы и занять всё пространство под свои символы. См. также КОИ-7.

Впоследствии оказалось удобнее использовать 8-битные кодировки (кодовые страницы), где нижнюю половину кодовой таблицы (0—127) занимают символы US-ASCII, а верхнюю (128—255) — дополнительные символы, включая набор национальных символов. Таким образом, верхняя половина таблицы ASCII до повсеместного внедрения Юникода активно использовалась для представления локализированных символов, букв местного языка. Отсутствие единого стандарта размещения кириллических символов в таблице ASCII доставляло множество проблем с кодировками (КОИ-8, Windows-1251 и другие). Другие языки с нелатинской письменностью тоже страдали из-за наличия нескольких разных кодировок.

В Юникоде первые 128 символов тоже совпадают с соответствующими символами US-ASCII.

Кодировка

|

|

||||||||||||||||

|

.0 |

.1 |

.2 |

.3 |

.4 |

.5 |

.6 |

.7 |

.8 |

.9 |

.A |

.B |

.C |

.D |

.E |

.F |

|

0. |

NUL |

SOH |

STX |

ETX |

EOT |

ENQ |

ACK |

BEL |

BS |

TAB |

LF |

VT |

FF |

CR |

SO |

SI |

|

1. |

DLE |

DC1 |

DC2 |

DC3 |

DC4 |

NAK |

SYN |

ETB |

CAN |

EM |

SUB |

ESC |

FS |

GS |

RS |

US |

|

2. |

|

! |

" |

# |

$ |

% |

& |

' |

( |

) |

* |

+ |

, |

— |

. |

/ |

|

3. |

0 |

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

6 |

7 |

8 |

9 |

0 |

: |

; |

< |

= |

> |

|

4. |

@ |

A |

B |

C |

D |

E |

F |

G |

H |

I |

J |

K |

L |

M |

N |

O |

|

5. |

P |

Q |

R |

S |

T |

U |

V |

W |

X |

Y |

Z |

[ |

\ |

] |

^ |

_ |

|

6. |

` |

a |

b |

c |

d |

e |

f |

j |

h |

i |

j |

k |

l |

m |

n |

o |

|

7. |

p |

q |

r |

s |

t |

u |

v |

w |

x |

y |

z |

{ |

| |

} |

~ |

DEL |

|

Символ 0x5e в первой версии стандарта ASCII (1963) соответствовал стрелке вверх, а символ 0x5f — стрелке влево. Стандарт ECMA-6 (1965) заменил их на знак вставки (используемый также в роли циркумфлекса) и нижнюю черту (подчёркивание) соответственно.

Структурные свойства таблицы

Цифры 0—9 представляются своими двоичными значениями (например, 5=01012), перед которыми стоит 00112. Таким образом, двоично-десятичные числа (BCD) превращаются в ASCII-строку с помощью простого добавления слева 00112 к каждому двоично-десятичному полубайту.

Буквы A-Z верхнего и нижнего регистров различаются в своём представлении только одним битом, что упрощает преобразование регистра и проверку на диапазон. Буквы представляются своими порядковыми номерами в алфавите, записанными в 2-ичной системе счисления, перед которыми стоит 1002 (для букв верхнего регистра) или 1102 (для букв нижнего регистра).

Командная строка DOS(ознакомиться)

Команды MS DOS бывают двух типов:

Внутренние команды, их выполняет командый процессор COMMAND.COM (например, dir, copy).

Внешние команды - программы, поставляемые вместе с ОС в виде отдельных файлов. Они размещаются на диске и выполняют действия обслуживающего характера (например, форматирование диска, очистка экрана, проверка диска).

Команды состоят из имени команды и, возможно, параметров, разделенных пробелами. Скобками будут отмечены необязательные элементы команд.

Работа с файлами

Создание текстовых файлов

copy con имя_файла

После ввода этой команды нужно будет поочередно вводить строки файла. В конце каждой строки надо щелкать клавишей Enter. А после ввода последней - одновременно нажать Ctrl и Z, а затем Enter.

Удаление файлов

del (путь)имя_файла

Путь прописывается только тогда, когда удаляемый файл находится в другом каталоге.

Переименование файлов

ren (путь)имя_файла1 имя_файла2

Имя_файла1 - имя файла, который вы хотите переименовать.

Имя_файла2 - новое имя файла, которое будет ему присвоено после выполнения команды.

Путь прописывается только тогда, когда удаляемый файл находится в другом каталоге.

Копирование файлов

copy имя_файла (путь)имя_файла1

Путь прописывается, если файл копируется в другой каталог.

Работа с каталогами

Команда смены текущего диска

A: - переход на диск А

C: - переход на диск С

Просмотр каталога

dir (путь)(имя_файла) (/p) (/w)

Если не введены путь и имя файла, то на экран выведется информация о содержимом каталога (имена файлов, их размер и дата последнего изменения).

Параметр /p задает вывод информации в поэкранном режиме, с задержкой до тех пор, пока пользователь не щелкнет по какой-либо клавише. Это удобно для больших каталогов.

Параметр /w задает вывод информации только об именах файлов в каталоге по пять имен в строке.

Изменение текущего каталога

cd путь

Создание каталога

md путь

Удаление каталога

rd путь

Командная строка

Это строка, которую вы увидите на экране после загрузки MS DOS. Она называется еще пригашением DOS и имеет вид, например, такой

C:\>

здесь C: - имя диска; > - символ приглашения, после которого мерцает курсор, указывая место, куда надо ввести команду.

Лекция 3

Дисковое прерывание 13h

Прерывание INT 13h предназначено для обслуживания жестких и флоппи-дисков. Многочисленные функции прерывания INT 13h выполняют все операции по вводу/выводу на диски.

00h - Сброс дисковой системы.

Эта функция выполняет установку в исходное состояние всей дисковой системы или выбранного дискового устройства. Используется обычно перед началом работы с устройством.

01h - Получить состояние дисковой системы.

Эта функция позволяет проверить результат выполнения предыдущей операции. Если операция завершилась аварийно, при помощи этой функции можно определить код ошибки.

02H/03h - Чтение/запись секторов.

Выполняется чтение секторов в оперативную память компьютера или запись информации из памяти в сектора диска.

Сектор задается для выбранных устройства, дорожки и головки. Программа должна также задать количество читаемых/записываемых секторов.

04h - Проверка секторов.

Функция проверяет сектора на правильность циклической контрольной суммы, CRC (Cyclic Redundancy Check); записи содержимого секторов в память не происходит.

Другие функции прерывания INT 13h.

Среди других функций прерывания INT 13h - форматирование дорожки, позиционирование головки на заданную дорожку диска, тестирование и предварительная установка диска, запуск диагностики контроллера и многое другое.

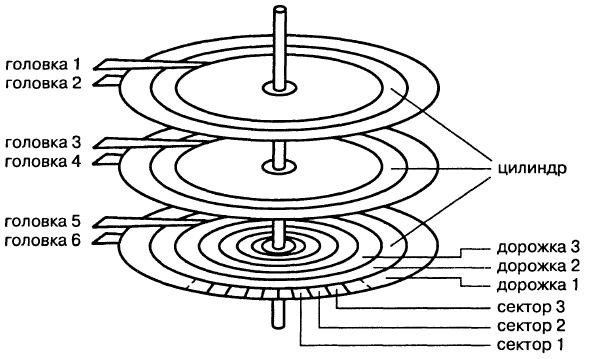

Структуры дисков

Физическая структура диска

Файловая система обращается к диску непосредственно (напрямую), и поэтому она должна знать его физическую структуру (геометрию). Магнитный диск состоит из нескольких пластин, обслуживаемых читающими/пишущими головками (рис. 8.8). Пластины разделены на дорожки, а дорожки — на сектора. Дорожки, расположенные друг над другом, образуют «цилиндр». Исторически сложилось так, что точное место на диске определяется указанием трех «координат»: цилиндра, головки и сектора.

Физическая

структура диска

Физическая

структура диска

Дорожки — ЭТО концентрические круги, разделенные на отдельные сектора. Подобно странице памяти, сектор диска — это наименьший блок информации, размер его обычно равен 512 байтам. Головки чтения/записи «плавают» над поверхностью диска. Значения трех вышеупомянутых «координат» позволяют головкам определить нужный сектор диска для чтения или записи данных.

Для цилиндров, головок и секторов были определены диапазоны приемлемых значений. Поскольку объемы дисков росли, увеличивалось и количество цилиндров, головок и секторов. Увеличивалось оно до тех пор, пока не вышло за пределы этого самого диапазона. Вот поэтому некоторые старые компьютеры не могут прочитать диски размером 60 Гб и более (а некоторые и того меньше). Вместо увеличения этих диапазонов были разработаны различные преобразования, которые позволяют вернуть комбинации сектора, головки и цилиндра назад в указанный диапазон.

Было решено заменить адресацию геометрического типа логической (или линейной) адресацией, где отдельные секторы были просто пронумерованы от О до последнего доступного сектора. Теперь для того, чтобы обратиться к сектору, нужно просто указать его номер.

Логические диски

Необязательно, чтобы файловая система занимала весь диск. Обычно диск разбивают на логические диски, или разделы. Так даже безопаснее: например, на одном логическом диске у вас находится операционная система, на другом— прикладные программы, на третьем — ваши данные. Если какая-то программа повредила один раздел, остальные два останутся неповрежденными.

Первый сектор любого диска отведен под таблицу разделов (partition table). Каждая запись этой таблицы содержит адреса начального и конечного секторов одного раздела в геометрической (три «координаты») и логической (последовательный номер) форме. А на каждом разделе хранится таблица файлов, позволяющая определить «координаты» файла на диске.

Мастер-таблица

MFT (Master File Table — Эталонная файловая таблица) — главная файловая таблица (база данных), в которой хранится информация о содержимом тома с файловой системой NTFS, представляющая собой таблицу, строки которой соответствуют файлам тома, а столбцы — атрибутам файлов).

MFT представляет собой файл (разделенный на записи (строки), обычно размером 1 Кб), в котором хранится информация обо всех файлах тома, в том числе и о самом MFT.

Файлами, которым отведено первые 16 записей, являются метафайлы, недоступные операционной системе, но важные для файловой системы NTFS, причем они дублируются ровно посередине тома.

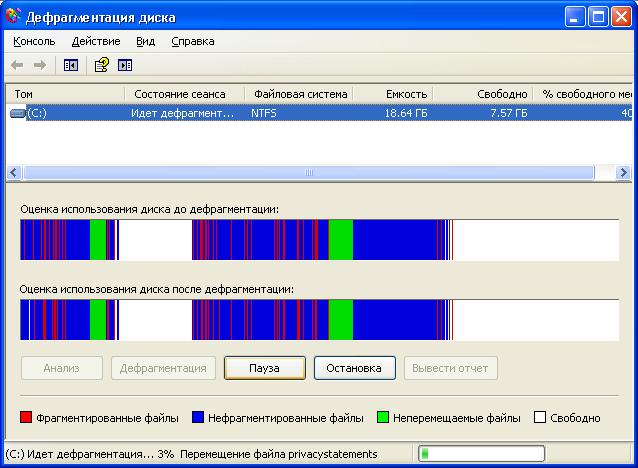

Система не может выполнять перемещение записей MFT-зоны для ликвидации их фрагментации по мере их расширения, поэтому сразу после форматирования NTFS том делится как бы на две части: служебную область, зарезервированную под MFT (12.5 %) и файловое пространство.

Механизм использования MFT-зоны достаточно гибок, и когда файловое пространство заполняется, то MFT-зона просто сокращается, а когда в файловом пространстве появится свободное место, то она может быть вновь расширена. MFT-зона сохраняется целой как можно дольше, так как при её расширении она может фрагментироваться, что нежелательно в связи с возможностью понижения скорости работы с томом.

Модульность структуры MFT обеспечивает устойчивость NTFS к ошибкам по сравнению с FAT, так как MFT может переместить и фрагментировать все свои области обойдя повреждения диска (кроме первых 16 записей).

Метафайлы

Метафайлы NTFS — служебные файлы (области), каждый из которых выполняет ту или иную функцию файловой системы NTFS. Все метафайлы находятся в корневом каталоге NTFS тома, недоступном ОС.

$MFT — основная таблица MFT

$MFTmirr — копия первых 16 записей MFT (размещенная ровно посередине тома)

$Boot — загрузчик (только на первичном томе)

$ — корневой каталог

$LogFile — журнал файловой системы

$Volume — служебная информация (метка тома, версия файловой системы, т.д.)

$Bitmap — карта свободного места тома

$AttrDef — список стандартных атрибутов файлов на томе

$Quota — записи с правами пользователей на использование дискового пространства (квотами)

$Secure — дескрипторы безопасности файловых объектов (права доступа)

Загрузочный сектор

Загрузочный сектор — это особый сектор на жёстком диске, дискете или другом дисковом устройстве хранения информации. (Для дискеты это первый физический сектор, для жесткого диска — первый физический сектор для каждого раздела) В процессе загрузки компьютера с дискеты он загружается в память программой POST (в компьютерах архитектуры IBM PC обычно с адреса 0000:7c00), ему передается управление командой long jump.

Загрузочный сектор, иногда называемый stage1, то есть первым этапом загрузки операционной системы, загружает программу второго этапа загрузки операционной системы stage2 (вторичный загрузчик, иногда в качестве stage2 загружается boot manager или программа авторизации и защиты доступа). (В некоторых ОС роль stage1 выполняет MBR и при загрузке ОС с жесткого диска загрузочный сектор не используется. На незагружаемых разделах жесткого диска загрузочные секторы также могут не содержать программу загрузки)

FAT

FAT (англ. File Allocation Table — «таблица размещения файлов») — классическая архитектура файловой системы, которая из-за своей простоты всё ещё широко используется для флеш-дисков и карт памяти.

В файловой системе FAT смежные секторы диска объединяются в единицы, называемые кластерами. Количество секторов в кластере может быть равно 1 или степени двойки (см. далее). Для хранения данных файла отводится целое число кластеров (минимум один), так что, например, если размер файла составляет 40 байт, а размер кластера 4 кбайт, реально занят информацией файла будет лишь 1% отведенного для него места. Для избежания подобных ситуаций целесообразно уменьшать размер кластеров, а для сокращения объема адресной информации и повышения скорости файловых операций – наоборот. На практике выбирают некоторый компромисс. Так как емкость диска вполне может и не выражаться целым числом кластеров, обычно в конце тома присутствуют т.н. surplus sectors – «остаток» размером менее кластера, который не может отводиться ОС для хранения информации.

Существует три версии FAT — FAT12, FAT16 и FAT32. Они отличаются разрядностью записей в дисковой структуре, т.е. количеством бит, отведённых для хранения номера кластера. FAT12 применяется в основном для дискет, FAT16 — для дисков малого объёма. На основе FAT была разработана новая файловая система exFAT (extended FAT), используемая преимущественно для флеш-накопителей.

Изначально FAT не поддерживала иерархическую систему каталогов. Все файлы располагались в корневом каталоге. Это оказалось неудобно и к тому же малый размер корневого каталога ограничивал количество файлов на диске. Каталоги были введены с выходом MS-DOS 2.0.

В различных операционных системах также были внедрены различные расширения FAT. Например, в DR-DOS имеются дополнительные атрибуты доступа к файлам; в Windows 95, Linux и Proolix — поддержка длинных имён файлов (LFN) в формате Unicode (Virtual FAT — VFAT); в OS/2 — расширенные атрибуты всех файлов. [править] VFAT

VFAT — это расширение FAT, появившееся в Windows 95. В FAT имена файлов имеют формат 8.3 и состоят только из символов кодировки ASCII. В VFAT была добавлена поддержка длинных (до 255 символов) имён файлов (англ. Long File Name, LFN) в кодировке UTF-16LE, при этом LFN хранятся одновременно с именами в формате 8.3, ретроспективно называемыми SFN (англ. Short File Name). LFN нечувствительны к регистру при поиске, однако, в отличие от SFN, которые хранятся в верхнем регистре, LFN сохраняют регистр символов, указанный при создании файла.

Пространство тома FAT32 логически разделено на три смежные области:

Зарезервированная область. Содержит служебные структуры, которые принадлежат загрузочной записи раздела (Partition Boot Record – PBR, для отличия от Master Boot Record – главной загрузочной записи диска; также PBR часто некорректно называется загрузочным сектором) и используются при инициализации тома;

Область таблицы FAT, содержащая массив индексных указателей ("ячеек"), соответствующих кластерам области данных. Обычно на диске представлено две копии таблицы FAT в целях надежности;

Область данных, где записано собственно содержимое файлов – т.е. текст текстовых файлов, кодированное изображение для файлов рисунков, оцифрованный звук для аудиофайлов и т.д. – а также т.н. метаданные – информация относительно имен файлов и папок, их атрибутов, времени создания и изменения, размеров и размещения на диске.

В FAT12 и FAT16 также специально выделяется область корневого каталога. Она имеет фиксированное положение (непосредственно после последнего элемента таблицы FAT) и фиксированный размер в секторах.

Следующая важная структура тома FAT – это сама таблица FAT, занимающая отдельную логическую область. Она определяет список (цепочку) кластеров, в которых размещаются файлы и папки тома. Между кластерами и индексными указателями таблицы имеется взаимно однозначное соответствие – N-й указатель соответствует кластеру с тем же номером. Первому кластеру области данных присваивается номер 2. Значение индексного указателя соответствует состоянию соответствующего кластера. Возможны следующие состояния:

кластер свободен – указатель обнулен;

кластер занят файлом и не является последним кластером файла – значение указателя суть номер следующего кластера файла;

кластер является последним кластером файла – указатель содержит метку EOC (End Of Clusterchain), значение которой зависит от версии FAT: для FAT12 меткой EOC считается любое значение, большее или равное 0x0FF8 (по умолчанию 0x0FFF); для FAT16 – большее или равное 0xFFF8 (по умолчанию 0xFFFF); для FAT32 – любое значение, большее или равное 0x0FFFFFF8 (по умолчанию 0x0FFFFFFF);

кластер поврежден – указатель содержит специальную метку, значение которой для FAT12 0x0FF7, для FAT16 0xFFF7 и для FAT32 0x0FFFFFF7. Поврежденный кластер не может использоваться файловой системой для хранения данных; соответствующие указатели не затрагиваются при форматировании тома, когда все остальные указатели обнуляются;

кластер зарезервирован «для будущей стандартизации» – указатель содержит значение, превышающее CountofClusters, но меньшее метки поврежденного кластера (т.е. до 0xFFF6 включительно для FAT16). В этом случае кластер, не соответствуя никаким реальным данным, считается занятым и пропускается при поиске свободного, но никакой другой информации о нем не предоставляется.

Непосредственно после окончания последней таблицы FAT следует область данных, содержащая файлы и папки. Каталог FAT (папка, директория) является обычным файлом, помеченным специальным атрибутом. Данными (содержимым) такого файла в любой версии FAT является цепочка 32-байтных файловых записей (записей каталога). Директория не может штатно содержать два файла с одинаковым именем. Если программа проверки диска обнаруживает искусственно созданную пару файлов с идентичным именем в одном каталоге, один из них переименовывается.

NTFS

NTFS (от англ. New Technology File System — «файловая система новой технологии») — стандартная файловая система для семейства операционных систем Microsoft Windows NT.

NTFS заменила использовавшуюся в MS-DOS и Microsoft Windows файловую систему FAT. NTFS поддерживает систему метаданных и использует специализированные структуры данных для хранения информации о файлах для улучшения производительности, надёжности и эффективности использования дискового пространства. NTFS хранит информацию о файлах в главной файловой таблице — Master File Table (MFT). NTFS имеет встроенные возможности разграничивать доступ к данным для различных пользователей и групп пользователей (списки контроля доступа — Access Control Lists (ACL)), а также назначать квоты (ограничения на максимальный объём дискового пространства, занимаемый теми или иными пользователями). NTFS использует систему журналирования для повышения надёжности файловой системы.

NTFS разработана на основе файловой системы HPFS (от англ. High Performance File System — высокопроизводительная файловая система), создававшейся Microsoft совместно с IBM для операционной системы OS/2. Но, получив такие несомненно полезные новшества, как квотирование, журналируемость, разграничение доступа и аудит, в значительной степени утратила присущую прародительнице (HPFS) весьма высокую производительность файловых операций.

NTFS |

|

Разработчик |

Microsoft |

Файловая система |

New Technology File System |

Дата представления |

Июль 1993 (Windows NT 3.1) |

Метка тома |

0x07 (MBR) EBD0A0A2-B9E5-4433-87C0-68B6B72699C7 (GPT) |

Структура |

|

Содержимое папок |

B±дерево |

Размещение файлов |

Bitmap |

Сбойные сектора |

$badclus |

Ограничения |

|

Максимальный размер файла |

264 байтов (16 ЭБ) минус 1 КБ |

Максимум файлов |

4 294 967 295 (232−1) |

Максимальная длина имени файла |

255 UTF-16 16-битных слов |

Максимальный размер тома |

264 − 1 кластер |

Допустимые символы в названиях> |

В пространстве имён любое из 16-битных слов в кодировке UTF-16 (чувствительных к регистру) за исключением U+0000 (NUL) и / (косая). В пространстве имена Win32 любое 16-битное слово в кодировке UTF-16 (не чувствительные к регистру) за исключением U+0000 (NUL) / (косая) \ (обратная косая) : (двоеточие) * (звездочка) ? (знак вопроса) " (кавычки) < (знак меньше) > (знак больше) и | (пайп) |

Возможности |

|

Свойства |

Создание, изменение, изменения согласно POSIX, доступ |

Диапазон дат |

1 января 1601 — 28 мая 60056 (на хранение даты и времени отведено 64 бита, шаг — 100-наносекунд (десять миллионов интервалов в секунду), что позволит указать дату и время в промежутке из 58 тысяч лет) |

Точность хранения даты |

100 нанонескунд> |

Потоки метаданных |

Да |

Атрибуты |

Только чтение (Read-only), Скрытый (hidden), Системный (system), Требует архивации (archive), Не проиндексирован (not content indexed), Недоступен (off-line), Временный (temporary), Сжатый (compressed) |

Права доступа |

ACL |

Фоновая компрессия |

По-файлово, LZ77 (Windows NT 3.51 и старше) |

Фоновое шифрование |

По-файлово, DESX (Windows 2000 и старше), Triple DES (Windows XP и старше), AES (Windows XP Service Pack 1, Windows Server 2003 и старше) |

Поддерживается ОС |

Семейство Windows NT: (начиная с Windows NT 3.1 до Windows NT 4.0, Windows 2000, Windows XP, Windows Server 2003, Windows Vista, Windows Server 2008, Windows 7, Windows Server 2008 R2), Mac OS X, Linux |

Редактирование системных ресурсов

Обычно под системными ресурсами подразумевают:

адреса памяти;

каналы запросов прерываний (IRQ);

каналы прямого доступа к памяти (DMA);

адреса портов ввода-вывода.

В приведенном списке порядок размещения системных ресурсов соответствует уменьшению вероятности возникновения из-за них конфликтных ситуаций в компьютере. Наиболее распространенные проблемы связаны с ресурсами памяти, иногда разобраться в них и устранить причины их возникновения довольно сложно. Более подробно эти проблемы рассматриваются в главе 6. В данной главе речь идет о других видах перечисленных выше ресурсов. В частности, возникает значительно больше конфликтов, связанных с ресурсами IRQ, чем с ресурсами DMA, поскольку прерывания запрашиваются чаще. Практически во всех платах используются каналы IRQ. Каналы DMA применяются реже, поэтому обычно их более чем достаточно. Порты ввода-вывода используются во всех подключенных к шине устройствах, но 64 Кбайт памяти, отведенной под порты, обычно хватает, чтобы избежать конфликтных ситуаций. Общим для всех видов ресурсов является то, что любая установленная в компьютере плата (или устройство) должна использовать уникальный системный ресурс, иначе отдельные компоненты компьютера не смогут разделить ресурсы между собой и произойдет конфликт.

Все эти ресурсы необходимы для различных компонентов компьютера. Платы адаптеров используют ресурсы для взаимодействия со всей системой и для выполнения специфических функций. Каждой плате адаптера нужен свой набор ресурсов. Так, последовательным портам для работы необходимы каналы IRQ и уникальные адреса портов ввода-вывода, для аудиоус-тройств требуется еще хотя бы один канал DMA. Большинством сетевых плат используется блок памяти емкостью 16 Кбайт, канал IRQ и адрес порта ввода-вывода.

По мере установки дополнительных плат в компьютере растет вероятность конфликтов, связанных с использованием ресурсов. Конфликт возникает при установке двух или более плат, каждой из которых требуется линия IRQ или адрес порта ввода-вывода. Для предотвращения конфликтов на большинстве плат устанавливаются перемычки или переключатели, с помощью которых можно изменить адрес порта ввода-вывода, номер IRQ и т.д. А в современных операционных системах Windows 9х, удовлетворяющих спецификации Plug and Play, установка правильных параметров осуществляется на этапе инсталляции оборудования. К счастью, найти выход из конфликтных ситуаций можно почти всегда, для этого нужно лишь знать правила игры.

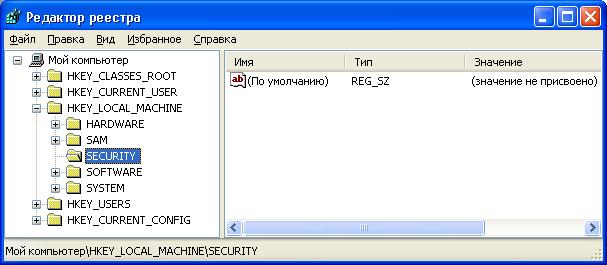

Операционная система имеет объемную информацию, необходимую для загрузки и конфигурирования. Начиная с Windows 95, эта информация хранится в централизованной базе данных, называемой реестром (registry). Для модификации данных реестра имеются штатные утилиты (regedit или редактор реестра).

Данные реестра хранятся в виде иерархической древовидной структуры. Каждый узел или каталог называется разделом или ключом (keys), а каталоги верхнего уровня начинаются со строки HKEY. Раздел может содержать подраздел (subkey). Записи нижней части структуры называются параметрами (values), данные типизированы. Реестр содержит шесть корневых разделов:

HKEY_CURRENT_USER,

HKEY__USERS,

HKEY_CLASSES_ROOT,

HKEY_LOCAL_MACHINE,

HKEY_PERFORMANCE_DATA

и HKEY_CURRENT_CONFIG.

Наиболее важным является раздел HKEY_LOCAL_MACHINE. В нем содержится вся информация о локальной системе. Пространство имен реестра интегрировано с общим пространством имен ядра. Оно является третьим пространством имен в системе наряду с пространствами имен объектов и файлов. Для интеграции система поддерживает объект "раздел реестра" (key есть среди типов объектов). Реестр хранится на диске в виде набора файлов, называемых "кустами" или "ульями" (hives). Большинство из них находится в каталоге \Systemroot\System32\Config. Система ведет протоколы модификации кустов (при помощи так называемых регистрационных кустов, log hives), обеспечивая возможность восстановления постоянных кустов реестра. На диске поддерживаются копии критически важных кустов, их описатели можно просмотреть с помощью утилиты Handleex.exe с сайта www.sysinternals.com. Данные реестра доступны через Win32 API. Чтобы получить доступ к данным, открывают соответствующий раздел функцией RegOpenKeyEx. Для записи или удаления используют функции RegSetValue, RegDeleteValue.

http://sistemprog.elitno.net/lec/modul_2/lec_04/lec_21-1.html

Лекция 4

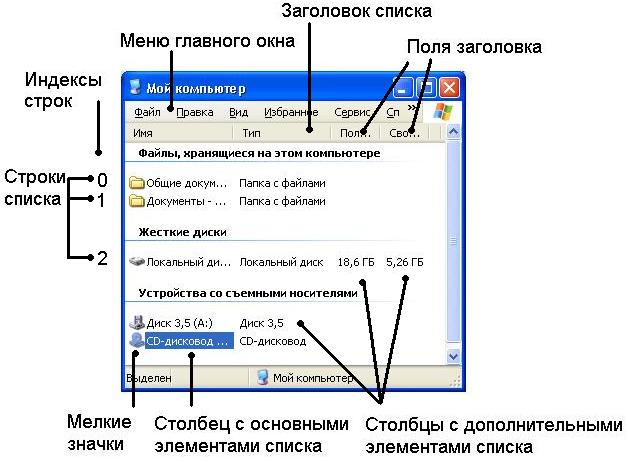

Каталоги, корневой каталог

Каталог (англ. directory — справочник, указатель) — объект в файловой системе, упрощающий организацию файлов. Типичная файловая система содержит большое количество файлов, и каталоги помогают упорядочить её путём их группировки.

Термин папка (англ. folder) был введён для представления объектов файловой системы в графическом пользовательском интерфейсе путём аналогии с офисными папками. Он был впервые использован в Mac OS, а в системах семейства Microsoft Windows он появился с выходом Windows 95. Эта метафора на сегодня используется в большом числе операционных систем: Windows NT, Mac OS, Mac OS X, а также в большом количестве сред рабочего стола для систем семейства UNIX (например, в KDE или GNOME).

В этой терминологии, папка, находящаяся в другой папке, называется подпапка или вложенная папка. Все вместе папки на компьютере представляют иерархическую структуру, представляющую собой дерево каталогов. Подобная древообразная структура возможна в операционных системах, не допускающих существование «физических ссылок» (старые версии Windows допускали только аналог символических ссылок — Shortcut (Ярлык)). В общем случае файловая система представляет собой ориентированный граф.

Дерево каталогов

Формат вывода графически может быть представлен как расположенные ниже и с отступом иконки папок (аналогично ветвям диалоговых систем общения на Интернет-страницах - форумах), открываемые (показывающие своё содержимое) при нажатии на + (для у программы Windows Проводник).

Существуют как встроенные, так и внешние утилиты, предоставляющие информацию о дереве каталогов.

Встроенные

Windows - команда dir

Внешние

Windows

NikFileTree

Каталоги в UNIX

Каталог в UNIX — это файл, содержащий несколько inode и привязанные к ним имена. В современных UNIX-подобных ОС вводится структура каталогов, соответствующая стандарту FHS.

Иерархия каталогов в Microsoft Windows

Слева

направо: системная папка Корзина, обычная

папка, ярлык к папке.

Слева

направо: системная папка Корзина, обычная

папка, ярлык к папке.

Каталог, который не является подкаталогом ни одного другого каталога, называется корневым. Это значит, что этот каталог находится на самом верхнем уровне иерархии всех каталогов. В системах Linux корневой каталог обозначается как /, в Windows каждый из дисков имеет свою корневой каталог (C:\, D:\ и т. д). На самом деле, в Windows вся информация хранится подобно тому, как это происходит в Linux, доступ к корневому каталогу запрещён.

Каталоги в Windows бывают системные (служебные, созданные ОС) и пользовательские (созданные пользователем). Пример системных каталогов: «Рабочий стол», «Корзина», «Сетевое окружение», «Панель управления», каталоги логических дисков и т. п.

Иерархия файлов ОС Windows состоит из дисков, директорий (папок) и файлов. У каждого диска также есть свой собственный каталог. Обычно каталог основного диска (который и хранит все системные файлы, необходимые для работы операционной системы) называется «C:\», а буквы «A:\» и «B:\» используются для дисководов гибких дисков. А начиная с каталога с буквой «C:\» идут папки жёстких, логических, сетевых и внешних дисков, приводов оптических дисков и т. д.

Загрузчик ОС, этапы загрузки ОС

Процесс загрузки компьютера казалось бы изучен нами до мелочей: кнопка - BIOS - операционная система - логин... А ты задумывался когда-нибудь о том что же на самом деле происходит в это время внутри твоего компьютера? Можешь по шагам рассказать как работает компьютер? Уверен, что нет. Поэтому сегодня проведем короткий ликбез - расскажем о том, как же на самом деле загружается компьютер.

Эта статья рассматривает работу Windows XP, в остальных системах процесс, естественно, несколько отличается.

Включается тумблер питания.

Блок питания проводит самодиагностику. Когда все электрические параметры в норме БП посылает сигнал Power Good процессору. Время между включением питания и уходом сигнала обычно 0.1-0.5 секунд.

Таймер микропроцессора получает сигнал Power Good.

С получением этого сигнала таймер перестает посылать сигнал Reset процессору, позволяя тому включиться.

CPU начинает выполнять код ROM BIOS.

Процессор загружает ROM BIOS начиная с адреса FFFF:0000. По этому адресу прописан только переход на адрес настоящего кода BIOS ROM.

Система выполняет начальный тест железа.

Каждая ошибка, встречающаяся на этом этапе сообщается определенными звуковыми кодами (в прошлом биканьем, сейчас уже вероятно более современно - голосом), так как видео система еще не инициализирована.

BIOS ищет адаптеры, которые могут потребовать загрузки своего BIOS-а.

Самым типичным случаем в этом случае является видео карта. Загрузочная процедура сканирует память с адреса C000:0000 по C780:0000 для поиска видео ROM. Таким образом загружаются системы всех адаптеров.

ROM BIOS проверяет выключение это или перезагрузка.

Процедура два байта по адресу 0000:0472. Любое значение отличное от 1234h является свидетельством "холодного" старта.

Если это включение ROM BIOS запускает полный POST (Power On Self Test). Если это перезагрузка, то из POST процедуры исключается проверка памяти.

Процедуру POST можно разделить на три компоненты:

Видео тест инициализирует видео адаптер, тестирует карту и видео память, показывает конфигурацию или возникшие ошибки.

Идентификация BIOS-а показывает версию прошивки, производителя и дату.

Тест памяти проверяет чипы памяти и подсчитывает размер установленной памяти.

Ошибки, которые могут возникнуть в ходе POST проверки можно разделить на смертельные и не очень :). Во втором случае они показываются на экране, но позволяют продолжить процесс загрузки. Ясно, что в первом случае процесс загрузки останавливается, что обычно сопровождается серией бип-кодов.

BIOS читает конфигурационную информацию из CMOS.

Небольшая область памяти (64 байт) питается от батарейки на материнской платы. Самое главное для загрузки в ней - порядок, в котором должны опрашиваться приводы, какой из них должен быть первым - дисковод, CD-ROM или винчестер.

Если первым является жесткий диск, BIOS проверяет самый первый сектор диска на наличие Master Boot Record (MBR). Для дисковода проверяется Boot Record в первом секторе.

Master Boot Record - первый сектор на цилиндре 0, 0 головке, 512 байт размером. Если она находится, то загружается в память по адресу 0000:7C00, потом проверяется на правильную сигнатуру - два последних байта должны быть 55AAh. Отсутствие MBR или этих проверочных байт останавливает процесс загрузки и выдает предупреждение. Сама MBR состоит из двух частей - системного загрузчика (partition loader или Boot loader), программы, которая получает управление при загрузке с этого жесткого диска; таблицы разделов (партиций), которая содержит информацию о логических дисках, имеющихся на жестком диске.

Правильная MBR запись записывается в память и управление передается ее коду.

Процесс установки нескольких операционных систем на один компьютер обычно заменяет оригинальный лоадер на свою программу, которая позволяет выбрать с какого диска производить остальную загрузку.

Дальше Boot Loader проверяет таблицу партиций в поисках активной. Загрузчик дальше ищет загрузочную запись (Boot Record) на самом первом секторе раздела.

В данном случае Boot Record это еще 512 байт - таблица с описанием раздела (количество байт в секторе, количество секторов в кластере и т.п.) и переход на первый файл операционной системы (IO.SYS в DOS).

Операционная система.

Управление передается операционной системы. Как же она работает, как проходит процесс загрузки?

Boot Record проверяется на правильность и если код признается правильным то код загрузочного сектора исполняется как программа.

Загрузка Windows XP контролируется файлом NTLDR, находящемся в корневой директории системного раздела. NTLDR работает в четыре приема:

Начальная фаза загрузки

Выбор системы

Определение железа

Выбор конфигурации

В начальной фазе NTLDR переключает процессор в защищенный режим. Затем загружает соответствующий драйвер файловой системы для работы с файлами любой файловой системы, поддерживаемой XP.

Если кто забыл, то наша любимая ОСь может работать с FAT-16, FAT-32 и NTFS.

Если в корневой директории есть BOOT.INI, то его содержание загружается в память. Если в нем есть записи более чем об одной операционной системе, NTLDR останавливает работу - показывает меню с выбором и ожидает ввода от пользователя определенный период времени.

Если такого файла нет, то NTLDR продолжает загрузку с первой партиции первого диска, обычно это C:\.

Если в процессе выбора пользователь выбрал Windows NT, 2000 или XP, то проверяется нажатие F8 и показ соответствующего меню с опциями загрузки.

После каждой удачной загрузки XP создает копию текущей комбинации драйверов и системных настроек известную как Last Known Good Configuration. Этот коллекцию можно использовать для загрузки в случае если некое новое устройство внесло разлад в работу операционной системы.

Если выбранная операционная система XP, то NTLDR находит и загружает DOS-овскую программу NTDETECT.COM для определения железа, установленного в компьютере.

NTDETECT.COM строит список компонентов, который потом используется в ключе HARDWARE ветки HKEY_LOCAL_MACHINE реестра.

Если компьютер имеет более одного профиля оборудования программа останавливается с меню выбора конфигурации.

После выбора конфигурации NTLDR начинает загрузку ядра XP (NTOSKRNK.EXE).

В процессе загрузки ядра (но перед инициализацией) NTLDR остается главным в управлении компьютером. Экран очищается и внизу показывается анимация из белых прямоугольников. Кроме ядра загружается и Hardware Abstraction Layer (HAL.DLL), дабы ядро могло абстрагироваться от железа. Оба файла находятся в директории System32.

NTLDR загружает драйвера устройств, помеченные как загрузочные. Загрузив их NTLDR передает управление компьютером дальше.

Каждый драйвер имеет ключ в HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\Services. Если значение Start равно SERVICE_BOOT_START, то устройство считается загрузочным. Для кажого такого устройства на экране печатается точка.

NTOSKRNL в процессе загрузки проходит через две фазы - так называемую фазу 0 и фазу 1. Первая фаза инициализирует лишь ту часть микроядра и исполнительные подсистемы, которая требуется для работы основных служб и продолжения загрузки. На этом этапе на экране показывается графический экран со статус баром.

XP дизейблит прерывания в процессе фазы 0 и включает их только перед фазой 1. Вызывается HAL для подготовки контроллера прерываний. Инициализируются Memory Manager, Object Manager, Security Reference Monitor и Process Manager. Фаза 1 начинается когда HAL подготавливает систему для обработки прерываний устройств. Если на компьютере установлено более одного процессор они инициализируются. Все исполнительные подсистемы реинициализируются в следующем порядке:

Object Manager

Executive

Microkernel

Security Reference Monitor

Memory Manager

Cache Manager

LPCS

I/O Manager

Process Manager

Инициализация Менеджера ввода/Вывода начинает процесс загрузки всех системных драйверов. С того момента где остановился NTLDR загружаются драйвера по приоритету.

Сбой в загрузке драйвера может заставить XP перезагрузиться и попытаться восстановить Last Known Good Configuration.

Последняя задача фазы 1 инициализации ядра - запуск Session Manager Subsystem (SMSS). Подсистема ответственна за создание пользовательского окружения, обеспечивающего интерфейс NT.

SMSS работает в пользовательском режиме, но в отличии от других приложений SMSS считается доверенной частью операционной системы и "родным" приложением (использует только исполнительные функции), что позволяет ей запустить графическую подсистему и login.

SMSS загружает win32k.sys - графическую подсистему.

Драйвер переключает компьютер в графический режим, SMSS стартует все сервисы, которые должны автоматически запускаться при старте. Если все устройства и сервисы стартовали удачно процесс загрузки считается удачным и создается Last Known Good Configuration.

Процесс загрузки не считается завершенным до тех пор, пока пользователь не залогинился в систему. Процесс инициализируется файлом WINLOGON.EXE, запускаемым как сервис и поддерживается Local Security Authority (LSASS.EXE), который и показывает диалог входа в систему.

Это диалоговое окно показывается примерно тогда, когда Services Subsystem стартует сетевую службу.

Системный диск

Загрузочный (системный) диск (дискета) позволит загрузить компьютер в обход установленной на жестком диске операционной системы.

Не зависимо от того где и как был изготовлен загрузочный (системный) диск (дискета) компьютер загрузится именно с него, а не с жесткого диска. Если вы изготовили загрузочный диск в Windows 98, а на жестком диске установлена совершенно друга операционная система, то компьютер все равно загрузится с загрузочной дискеты.

Загрузочный (системный) диск может быть изготовлен на CD (лазерный диск).

Загрузочный (системный) диск это лишь первый шаг. В зависимости от метода изготовления загрузочного (системного) диска, будут зависеть результаты вашей работы.

Загрузочный (системный) диск, который вы получите, используя перечисленные ниже способы, будет иметь различную функциональность.

Я рекомендую пользоваться загрузочным диском, изготовленным в операционной системе Windows 98, именно этот диск будет обладать максимальной функциональностью. Если же на основе этого диска вы изготовите лазерный загрузочный диск, то в этом случае ваши возможности будут практически не ограничены ничем, кроме вашего мастерства.

Диск содержащий рабочую версию ОС Windows XP содержит правильную главную загрузочную запись (сектор) и блок начальной загрузки в начале раздела диска (тома), кроме этого в корне дискового тома файлы ntldr, ntdetect.com, boot.ini, bootfont.bin и каталог с системными файлами ОС, обычно указанный в boot.ini (ниже типичное содержание такого файла)

[boot loader] timeout=3 default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS [operating systems] multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\XPWINSP2="Microsoft Windows XP Professional RU SP2" /fastdetect multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS="Microsoft Windows XP Professional RU" /fastdetect

в отсутствие файла boot.ini загрузка будет идти в предположении о наличии каталога \WINDOWS. В самом конце загрузки Windows XP на экране монитора отображается страница приветствия. На этой странице перечислены все имена зарегистрированных пользователей. Если вы единоличный пользователь компьютера, страница приветствия может быть не нужна, а требуется, чтобы система автоматически загружалась под каким-либо пользователем, без появления окна приветствия.

Чтобы настроить это, нужно в разделе реестра HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\WindowsNT\ CurrentVersion\Winlogon установить для параметра AutoAdminLogon (типа DWORD) значение 1. В том же разделе в значениях параметров DefaultUserName и BefaultPassword указать имя пользователя и пароль, под которыми должен осуществляться запуск системы, также указать имя домена в параметре DefaultDomainName, если ваш компьютер использует домен. Задать число автоматических входов можно, перейдя в раздел HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\WindowsNT\CurrentVersion\Winlogon и создав параметр AutoLogonCount типа DWORD, в качестве значения задав нужное число. Когда установленное число автоматических загрузок будет исчерпано, ключи AutoLogonCount и DefaultPassword будут удалены, параметру AutoAdininLogon будет присвоено нулевое значение.

Настройка системы

Какой бы совершенной не была ОС, она нуждается в настройке под личные вкусы пользователей и определенной оптимизации. Большинство настроек спрятяно в реестре, но далеко не каждый может провести этот процесс. Это знают некоторые программисты, поэтому и были созданы многие программы-настройщики. Ниже рассматриваются, основные программы-твикеры, которые могут почти всё.

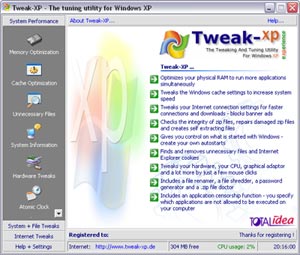

Tweak-XP

Считается

одной из лучших утилит для тонкой

настройки Windows XP. Удобный интерфейс,

быстрая работа и широкий охват настроек,

- все это характерно для нее. Программа

имеет четыре раздела: улучшение общей

производительности системы в целом,

ускорение

файловой системы, повышение скорости работы с Интернетом и настройка файлов помощи, а также настройка других программ.

Tweak-XP объединяет в себе 22 важные утилиты, которые должны существенно облегчить жизнь пользователю. Это и блокирование открывающихся окон в IE, и блокирование рекламных баннеров, и Minimizer-XP, позволяющий нанести порядок в системном трее, и Trans-XP, утилита, позволяющая сделать любое окно полупрозрачным, и оптимизатор RAM, а также Atomic Clock 2001, который позволит вам видеть всегда точнейшее время. Tweak-XP позволяет оптимизировать память, кэш, работу жесткого диска. Присутствуют настройки для наиболее популярных процессоров от AMD и Intel(Pentium). Присутсвует удобная возможность запускать системные утилиты прямо из программы. Также можно отслеживать все запускаемые системой при стaрте файлы, изменять пути к стандартным папкам. А также многочисленные настройки Explorer(a) и меню "Пуск". Существует очень полезная функция - защита паролем определенных программ от запуска. Пользователь не сможет запустить программу,без введения правильного пароля (Вкладка System+File Tweaks ->Program Sensorship). Итак, чтобы провести минимальную оптимизацию необходимо сделать следующее:

Force Windows to unload DLL's from memory. Данная команда находится во вкладке оптимизации памяти и позволяет выгружать из памяти динамические библиотеки неиспользуемых программ. Очень важно, когда памяти меньше 128 МБ.

Increase NTFS Performance by Disabling the Last Access Time Stamp. Команда находится на вкладке cache optimization. Позволяет запретить файловой системе NTFS вести протокол времени обращения к файлам. В таком случае, папка, содержащая большое количество файлов будет открываться быстрее.

Enable boot defrag for faster booting. Команда находится на той же вкладке. Позволяет ускорить процесс загрузки, располагая загрузочные файлы рядом друг с другом.

Clear pagefile (swapfile) on shutdown. Безопасность. Позволяет обнулять (уничтожать) файл подкачки. При включенной опции выключение системы может продолжаться чуть дольше обычного.

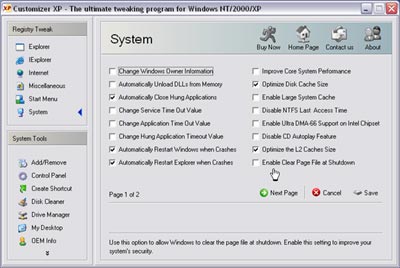

C ustomizer

XP

ustomizer

XP

Следующая программа-твикер Windows XP - это Customizer XP. Это бесплатная программа, которая в отличие от Tweak-XP сосредоточена только на работе с реестром. То есть изменение внешнего вида ОС, и, конечно же, функций. Вообще взаимное использование этих программ может принести очень хороший результат. Эта программа включает в себя следующие опции:

Registry Tweak

RAM Optimizer

Disk Cleaner

OEM Info

Create Shortcut

Process Info

Startup Manager

Add/Remove

Всё это вместе позволит настроить Windows по своему вкусу. На вкладке Explorer можно: убрать стрелочки с ярлыков (Remove arrow symbol on shortcut), убрать надпись о версии системы (Show Windows version number), заставить использовать Блокнот для открытия незнакомых файлов (Use Notepad to open unknown files), отменить функцию Active Desktop (Disable Active Desktop feature), предотвратить сворачивание неиспользуемых иконок в трее (Disable grouping similar taskbar buttons), предотвратить группирование сходных кнопок на панели задач и кое-что ещё. Программа позволяет убрать многочисленные вкладки из диалоговых окон ОС. Таких как экран, Панель Управления, Свойства Системы и многое другое. Этим можно ограничить пользователей менять установки системы. А чтобы они не смогли вернуть все назад можно поставить пароль на запуск Customizer XP в программе Tweak-XP :-).

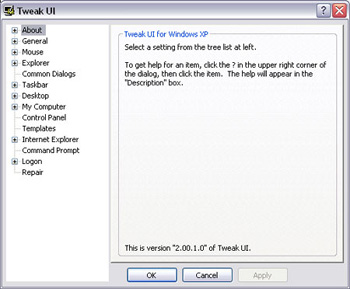

Tweak UI

Родная

программа-твикер от Microsoft. Входит в

состав PowerToys for Windows XP и продолжает

известную линейку Tweak UI. Программа

абсолютно бесплатна и позволяет совершить

ряд простых настроек. На вкладке General

можно настроить пункт Focus - указать,

каким образом приложение, нуждающееся

в действии пользователя, давало бы о

себе знать.

А также провести некоторые настройки с быстродействием системы (анимированные выпадающие меню и т. д.). Вкладка Mouse позволит совершить ряд манипуляций с мышью, в том числе указать количество строк прокручивающихся при каждом движении колесика или, используя вкладку x-mouse настроить систему так, чтобы окна становились активными при подводе к ним указателя мыши. На вкладке Explorer можно настроить внешний вид ярлыков и установить командные клавиши для клавиатуы с навигационными клавишами. Вкладка My Computer позволит настроить местонахождение системных папок типа CD-Burning, а также включить или выключить автовоспроизведение компакт-дисков. Control Panel предлагает довольно редкую функцию добавления или удаления апплетов из меню Панели Управления. Довольно интересная функция. Вкладка Internet Explorer позволит определить программу, которая служила бы для просмотра исходного кода Web-страниц, а также присвоить собственный рисунок для панели инструментов IE. На вкладке Logon можно заставить систему подключать файл autoexec.bat при загрузке, а также определить пользователя, который бы загружался автоматически. И последняя вкладка Repair позволит восстановить некоторые системные папки, которые должны выглядеть специальным образом, например, папка Fonts. В заключение можно утверждать, что эта программа должна быть обязательно на компьютере с установленной ХР и дополнять монстры, описанные выше.

Операционные системы

Схема,

иллюстрирующая место операционной

системы в многоуровневой структуре

компьютера

Схема,

иллюстрирующая место операционной

системы в многоуровневой структуре

компьютера

Операционная система, сокр. ОС (англ. operating system, OS) — комплекс управляющих и обрабатывающих программ, которые, с одной стороны, выступают как интерфейс между устройствами вычислительной системы и прикладными программами, а с другой стороны — предназначены для управления устройствами, управления вычислительными процессами, эффективного распределения вычислительных ресурсов между вычислительными процессами и организации надёжных вычислений. Это определение применимо к большинству современных ОС общего назначения.

Функции операционных систем

Основные функции:

Выполнение по запросу программ тех достаточно элементарных (низкоуровневых) действий, которые являются общими для большинства программ и часто встречаются почти во всех программах (ввод и вывод данных, запуск и остановка других программ, выделение и освобождение дополнительной памяти и др.).

Загрузка программ в оперативную память и их выполнение.

Стандартизованный доступ к периферийным устройствам (устройства ввода-вывода).

Управление оперативной памятью (распределение между процессами, организация виртуальной памяти).

Управление доступом к данным на энергонезависимых носителях (таких как жёсткий диск, оптические диски и др.), организованным в той или иной файловой системе.

Обеспечение пользовательского интерфейса.

Сетевые операции, поддержка стека сетевых протоколов.

Дополнительные функции:

Параллельное или псевдопараллельное выполнение задач (многозадачность).

Эффективное распределение ресурсов вычислительной системы между процессами.

Разграничение доступа различных процессов к ресурсам.

Организация надёжных вычислений (невозможности одного вычислительного процесса намеренно или по ошибке повлиять на вычисления в другом процессе), основана на разграничении доступа к ресурсам.

Взаимодействие между процессами: обмен данными, взаимная синхронизация.

Защита самой системы, а также пользовательских данных и программ от действий пользователей (злонамеренных или по незнанию) или приложений.

Многопользовательский режим работы и разграничение прав доступа.

Современные универсальные ОС можно охарактеризовать, прежде всего, как

использующие файловые системы (с универсальным механизмом доступа к данным),

многопользовательские (с разделением полномочий),

многозадачные (с разделением времени).