- •Раздел 1

- •Амбулаторная хирургия. Фап

- •Этика и деонтология в хирургии

- •Понятие о хирургической инфекции

- •Асептика и антисептика. Дезинфекция

- •Кровотечение. Гемостаз

- •Инфузии и трансфузии

- •4 Мл внутривенно;

- •Обезболивание

- •Мин) его введением. Седативный эффект достигается дропе- ридолом. Сочетание фентанила и дроперидола называется та- ламоналом.

- •Предоперационный период

- •Послеоперационный период

- •Современные методы диагностики и лечения хирургических больных

- •Оперативная хирургическая техника

- •Пункции и инъекции

- •Открытая механическая травма (раны)

- •Дренирование ран и полостей

- •Закрытая механическая травма

- •Ямс. 26. Металлические конструкции для иммобилизации перелома (гвозди, пластины, шурупы, проволока и др.)

- •Синдром длительного сдавления

- •Десмургия

- •Термические поражения

- •°Св сочетании с ветром и влажностью, особенно при повышенной потливости ног, тесной обуви, наложенном жгуте, переутомлении, кровопотере.

- •Гнойная хирургическая инфекция

- •Аэробная гнойная хирургическая инфекция

- •Анаэробная хирургическая инфекция

- •2 Раза по 50 ооо me; противостолбнячный человеческий иммуноглобулин по 30 000—40 000 me внутримышечно или внутривенно.

- •Хроническая специфическая хирургическая инфекция

- •Хроническая неспецифическая хирургическая инфекция

- •Местные трофические расстройства

- •Опухоли

- •Общие нарушения жизнедеятельности организма в хирургии и их лечение

- •% Глюкозы, утопление в пресной воде, нарушение выведения мочи почками.

Инфузии и трансфузии

Инфузия (infusio) - вливание, трансфузия (transfusio) - переливание, гемотрансфузия (heamotransfusio) - переливание крови.

Донор - дающий кровь, реципиент - принимающий кровь.

Существует ряд хирургических заболеваний и состояний организма, при которых инфузионная терапия является единственным лечением, а в некоторых случаях обязательным наряду с другими методами (острая кровопотеря, перитонит, сепсис, кишечная непроходимость, холецистит и панкреатит, все виды шока, отравления и т.д.).

Наиболее распространенные пути парентерального введения трансфузионных сред:

внутривенный;

внутриартериальный;

внутрикостный;

прямокишечный.

Переливание крови. В инфузионной терапии переливание крови, ее компонентов и препаратов имеет большое значение.

Переливание крови может быть прямое (из вены в вену) и непрямое (кровь собирают, консервируют, хранят, переливают).

Если используется собственная кровь, такой метод называется аутогемотрансфузией. Ее забор осуществляется заблаговременно до операции, и переливание производится по мере необходимости во время операции или в раннем периоде после операции.

Переливание во время операции крови, собранной из серозных полостей, называется реинфузией. Применяется при массивных кровотечениях, при разрывах селезенки, внематочной беременности, ранениях грудной клетки. Собранная кровь процеживается через 4-8 слоев марли. В качестве стабилизатора используются стандартные гемоконсерванты или гепарин.

Мысль о переливании крови зародилась в далекой древности, однако это стало возможным после открытия групп крови. Начало учения о группах крови относится к 1900 г., когда профессор Шотока заметил явление агглютинации. Через год К. Ландштайнер это явление назвал изоагглютинацией и объяснил его. Он разделил всех людей по групповой принадлежности на 3 группы. Через 6 лет (1907 г.) Я. Янским была открыта четвертая (IV) группа крови. Буквенное обозначение групп крови введено в 1928 г. В 1940 г. К. Ландштайнер установил наличие специфического белка в крови обезьян и назвал его резус-фактором. Он обнаружил этот белок у 85 % людей и назвал их резус-положительными, а людей, не имеющих его, - резус-отрицательными.

Под группами крови подразумевается различное сочетание антигенных свойств эритроцитов, называемых агглютининоге- нами (АГ), и антител (АТ) по отношению к ним - агглютининов плазмы крови людей.

Антиген (АГ) — вещество, способное стимулировать иммунный ответ. Им могут быть белок, опухолевая клетка, токсин, вирус и т.д. Применительно к группам крови АГ - полипептиды, они появляются в эритроцитах в течение первых трех месяцев жизни и способны стимулировать иммунный ответ (вызывать образование антител).

Антитело (АТ)—специфические белки, синтезируемые в ответ на появление антигена, связаны гамма- и бета-глобулинами плазмы крови и появляются в течение первого года жизни.

Существует два групповых агглютининогена - А и В и два групповых антитела - а и J3.

Реакция агглютинации - взаимодействие одноименных АГ и АТ; данная реакция рассматривается как реакция иммунитета. Если у донора есть А, а у реципиента а, то при смешивании крови происходит реакция - кровь несовместима.

Агглютинируются только эритроциты сывороткой реципиента, а не наоборот.

Главное отличие системы «резус» от системы АВО в том, что в крови людей содержатся только агглютининогены этой системы, а антител к ним подобно системе АВО в норме нет.

Антитела могут образоваться только:

при переливании резус-отрицательному реципиенту резус-положительной донорской крови. Первое переливание обычно благополучное, но возникают трудности с определением резус-принадлежности в последующем, повторные переливания заканчиваются анафилактическим шоком;

во время беременности резус-отрицательной женщины резус-положительным плодом. Последствием этой сенсибилизации является гемолитическая болезнь новорожденных или внутриутробная смерть плода.

Показания к переливанию крови в настоящее время резко сужены, так как существует много растворов, заменяющих функции крови. Практически единственным показанием для гемотрансфузии является острая кровопотеря более 25 % — 30 % ОЦК.

Противопоказания к переливанию крови:

тяжелые нарушения печени, почек;

аллергические заболевания и состояния;

активная форма туберкулеза;

тромбозы, эмболии;

злокачественное полнокровие.

Правила переливания крови:

обязательно сравнить запись группы крови и резус- принадлежности в истории болезни реципиента и на флаконе донора;

проверить годность переливаемой крови;

независимо от проверки документации выполняются следующие пробы:

на групповую принадлежность;

на индивидуальную совместимость;

на резус-совместимость;

на биологическую совместимость.

Пробы на совместимость по группам системы АВО и резус- принадлежности проводятся отдельно и не могут заменить одна другую.

Если переливается кровь из разных флаконов одного и того же донора индивидуальная, резус-совместимость и биологическая проба проводятся с кровью из каждого флакона.

Повторное переливание крови требует перепроверки группы крови больного.

При гемотрансфузиях переливают только одноименную группу крови.

Подготовка больного к переливанию крови включает:

определение общего анализа крови и мочи накануне переливания;

определение группы крови, резус-принадлежности крови больного;

измерение АД, пульса, температуры;

проведение пробы на совместимость крови;

опорожнение мочевого пузыря.

После переливания крови необходимо:

соблюдение больным постельного режима в течение 4 ч;

трехкратное, с интервалами в 1 ч, измерение АД, пульса, температуры;

контрольное исследование мочи через сутки после переливания.

Определение групп крови возможно по стандартным сывороткам, стандартным эритроцитам или моноклональным реагентам.

Требования к стандартным сывороткам:

агглютинация должна начинаться через 15-20 с и быть выражена к 2 мин;

не давать реакции с I группой крови;

иметь титр не менее 1 : 32;

соответствовать срокам годности;

® на этикетке должны быть указаны время и место приготовления, группа крови, титр, срок годности.

При комнатной температуре сыворотки хранятся 4 месяца. Срок годности их определяется по контрольным эритроцитам. Вскрытые флаконы хранятся при температуре 4-8 °С, закрытые пробками.

Титр сыворотки -максимальное разведение, при котором еще возможна реакция агглютинации.

В крови человека агглютининогеиы встречаются по одному или по два. В табл. 1 приведено цифровое изображение групп крови.

Та&пща

I

Сочетание аглнтгиногенов и агглютининов

в различных группах крови

Группа

крови

В

эритроцитах

В

плазме

I

0

аир

II

А

Р

III

В

а

IV

АВ

0

Группа крови определяется с помощью двух серий стандартных сывороток (для избежания ошибок и погрешностей) каждой группы и записывается врачом в историю болезни, затем перепроверяется врачом-лаборантом. Резус-принадлежность определяется врачом-лаборантом.

Определение группы крови проводят при хорошем освещении и комнатной температуре (15-20 °С).

Оснащение:

белые пластины со смачиваемой поверхностью;

стандартные сыворотки в двух сериях;

штатив с двумя рядами гнезд под сыворотки;

пипетки для каждого флакона каждой серии;

флакон с физиологическим раствором;

песочные часы;

стеклянные палочки или предметные стекла;

иглы.

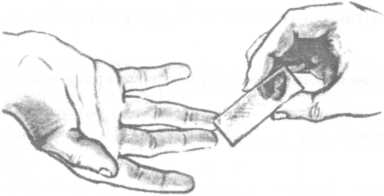

Техника определения группы крови с помощью стандартных сывороток. Производится забор крови из пальца, на пластинке слева направо подписываются ячейки с номерами групп крови. Пишутся инициалы и фамилия лица, у которого определяется группа крови. В каждую ячейку наносится большая капля соответствующей сыворотки в двух сериях пипеткой, которую тотчас помещают во флакон, из которого она была взята. Кровь для исследования берут из кончика ногтевой фаланги 3-4-го пальца (рис. 3), у новорожденных - из 1 -го пальца стопы. Укол производится стерильной разовой иглой после обработки пальца антисептиком, и рядом с каждой нанесенной на

INCLUDEPICTURE

"C:\\Documents and Settings\\Admin\\Рабочий

стол\\media\\image8.jpeg" \* MERGEFORMATINET

INCLUDEPICTURE "C:\\Documents and Settings\\Admin\\Рабочий

стол\\media\\image8.jpeg" \* MERGEFORMATINET

INCLUDEPICTURE "C:\\Documents and Settings\\Admin\\Рабочий

стол\\media\\image8.jpeg" \* MERGEFORMATINET

INCLUDEPICTURE "C:\\Documents and Settings\\Admin\\Рабочий

стол\\media\\image8.jpeg" \* MERGEFORMATINET

INCLUDEPICTURE "C:\\Documents and Settings\\Admin\\Рабочий

стол\\media\\image8.jpeg" \* MERGEFORMATINET

INCLUDEPICTURE "C:\\Documents and Settings\\Admin\\Рабочий

стол\\media\\image8.jpeg" \* MERGEFORMATINET

INCLUDEPICTURE "C:\\Documents and Settings\\Admin\\Рабочий

стол\\media\\image8.jpeg" \* MERGEFORMATINET

INCLUDEPICTURE "C:\\Documents and Settings\\Admin\\Рабочий

стол\\media\\image8.jpeg" \* MERGEFORMATINET

INCLUDEPICTURE "C:\\Documents and Settings\\Admin\\Рабочий

стол\\media\\image8.jpeg" \* MERGEFORMATINET

INCLUDEPICTURE "C:\\Documents and Settings\\Admin\\Рабочий

стол\\media\\image8.jpeg" \* MERGEFORMATINET

INCLUDEPICTURE "C:\\Documents and Settings\\Admin\\Рабочий

стол\\media\\image8.jpeg" \* MERGEFORMATINET

INCLUDEPICTURE "C:\\Documents and Settings\\Admin\\Рабочий

стол\\media\\image8.jpeg" \* MERGEFORMATINET

INCLUDEPICTURE "g:\\Моя папка\\media\\image8.jpeg"

\* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "g:\\Моя

папка\\media\\image8.jpeg" \* MERGEFORMATINET

INCLUDEPICTURE "g:\\Моя папка\\ККремень

Хирургия\\media\\image8.jpeg" \* MERGEFORMATINET

INCLUDEPICTURE "media/image8.jpeg" \* MERGEFORMAT

Рис.

3.

Забор крови из пальца

блюдце

каплей стандартной сыворотки наносятся

маленькие капельки (в 10 раз меньше

капли сыворотки) исследуемой крови.

блюдце

каплей стандартной сыворотки наносятся

маленькие капельки (в 10 раз меньше

капли сыворотки) исследуемой крови.

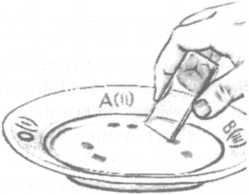

Стеклянной пластинкой, каждый раз новой, кровь и сыворотка перемешиваются (рис. 4). Пластинка на 1- Рис. 4. Смешивание крови и стандарт- 2 мин оставляется в покое, ных сывороток а затем периодически пока

чивается.

По мере наступления агглютинации, но не ранее третьей минуты, в ячейки с наступившей агглютинацией добавляют по капле физиологического раствора хлорида натрия и продолжают периодическое покачивание пластинки до истечения 5 мин.

При отсутствии агглютинации во всех ячейках исследуемая кровь относится к I (0) группе (рис. 5, а);при агглютинация в

й и 3-й ячейках - ко II (рис. 5, б);при агглютинация в 1-й и

й ячейках - к III (рис. 5, в); при агглютинации во всех трех ячейках - к IV (рис. 5, г).

Однако для исключения неспецифической агглютинабель- ности исследуемых эритроцитов необходимо провести контрольное исследование крови со стандартной сывороткой IV группы. Только при отсутствии агглютинации кровь соответствует IV группе.

Определение групповой принадлежности пациента с помощью моноклональных реагентов. Моноклональные реа-

Рис. 5. Агглютинация эритроцитов в зависимости от группы крови: а - агглютинации нет; б - агглютинация с сыворотками в 1-й и 3-й ячейках; в - агглютинация с сыворотками в 1-й и 2-й ячейках; г - агглютинация с сыворотками во всех

трех ячейках

генты изготавливаются трех групп, каждая из которых окрашивается в разный цвет:

анти-А - синий;

анти-В - красный;

анти-АВ - бесцветный.

Температура хранения: +2...+8 °С.

Техника определения групп крови с помощью моноклональных реагентов. На пластину индивидуальными пипетками наносят по большой капле реагенты анти-А, анти-В и анти-АВ под соответствующими надписями. Рядом с каплями реагентов наносят по одной маленькой капле исследуемой крови. Стеклянной палочкой капли перемешивают и, покачивая пластину, ведут в течение 5 мин наблюдение за реакцией.

Положительный результат выражается в агглютинации эритроцитов, быстро склеивающихся в крупные хлопья. При отрицательной реакции капля остается равномерно окрашенной без признаков агглютинации.

При положительном результате реакции агглютинации со всеми реагентами необходимо исключить спонтанную неспецифическую агглютинацию исследуемых эритроцитов. Для этого на пластине необходимо смешать одну каплю физиологического раствора с одной каплей исследуемых эритроцитов. Кровь можно отнести к группе АВ (IV) только при отсутствии агглютинации эритроцитов в физиологическом растворе.

Оценка результатов реакции агглютинации с моноклонами анти-А и анти-В приведена в табл. 2.

Таблица

2.

Агглютинация эритроцитов с моноклонами

в зависимости ог групп крови

Реакция

агглютинации с цоликлонами

Группа

крови

анти-А

(II)

анти-В

(Ш)

0(1)

S

А

(II)

S

да

В

(III)

АВ

(IV)

Если нет агглютинации с моноклонами анти-А и анти-В - группа крови I; при наличии агглютинации только с анти-А - группа крови II; при агглютинации только с анти-В - группа крови III; если агглтинация с обоими реагентами - группа крови IV.

Индивидуальная совместимость. Пробы на совместимость проводятся с сывороткой (не плазмой!) крови реципиента.

Для получения сыворотки берут 5 мл крови без стабилизатора в пробирку, которую тут же подписывают (ФИО, группа, дата) и центрифугируют. Сыворотку можно получить и путем отстаивания взятой крови. Через 1-2 мин пробирку с кровью сильно встряхивают. Для отделения сгустка крови от стенок его обводят стеклянной палочкой (жидкая часть - сыворотка).

Кровь донора берут из флакона через иглу и помещают большую каплю на борт пластинки, пластинку сразу подписывают. Затем маленькая капля крови стеклянной палочкой смешивается с сывороткой реципиента в соотношении 1 : 10. Реакция проводится при комнатной температуре. Результат определяется через 5 мин. Физиологический раствор при этой пробе не применяется.

Резус-совместимость. При определении резус-совместимости следует подписать пробирку: ФИО и группа крови реципиента, номер флакона донора. Затем на дно пробирки пастеровской пипеткой внести 2 капли сыворотки реципиента, 1 каплю крови донора и 1 каплю 33 %-ного раствора полиглюкина. Перемешивание полученной в пробирке смеси осуществляют наклонами пробирки (не встряхивая), поворачивая ее таким образом, чтобы содержимое растекалось по стенке в нижней ее трети.

По истечении 5 мин в пробирку добавляется 2-3 мл изотонического 0,9 %-ного раствора хлорида натрия и перемешивается путем 2-3-кратного переворачивания пробирки.

Равномерное окрашивание содержимого пробирки без признаков агглютинации говорит Q совместимости крови донора и крови больного.

Резус-совместимость можно определить и другим способом: на чашку Петри нанести 1 каплю сыворотки реципиента, смешать с 1/10 капли крови донора из флакона. Поставить на водяную баню при температуре 46-48 °С на 10 мин. При наличии агглютинации кровь по резус-фактору несовместима.

Биологическая проба. Струйно внутривенно вводится кровь (плазма и т. д.) по 10-15 мл с интервалами 3 мин. Троекратное повторение пробы без реакции дает право продолжать переливание.

Биологическая проба позволяет исключить возможную несовместимость крови по другим (кроме системы АВО и резус- системы) системам и группам антигенов.

Причины ошибок при определении групп крови. К основным причинам ошибок при определении групп крови относят следующие:

поздно происходит или слабо выражена агглютинация (в эритроцитах мало антигена, не соответствует титр сывороток, высыхание капли при поздней оценке результата);

слишком большие капли крови;

температура окружающей среды меньше 15 и больше 25 °С;

ложная агглютинация (монетные столбики);

не проведено исследование с сывороткой IV группы крови при панагглютинации;

недостаточное освещение кабинета.

Флакон с остатками донорской крови хранится в холодильнике 24-48 ч.

Если одногруппная кровь донора и реципиента не совместима по индивидуальным пробам, проводится индивидуальный подбор крови.

Определение годности трансфузионной среды. При получении крови в пункте хранения необходимо удостовериться:

в правильной паспортизации флакона в соответствии с инструкцией по заготовке трансфузионных сред;

герметичности и целостности флакона;

отсутствии макроскопических изменений в трансфузи- онной среде в виде хлопьев, нитей фибрина, гемолиза. При бактериальном загрязнении крови плазма становится тусклой, теряет прозрачность, появляются хлопья или пленка;

равномерности слоя глобулярной массы (нет сгустков);

четкой границе между плазмой и глобулярной массой.

При подозрении на переохлаждение или перегрев крови без

явного гемолиза определяется скрытый гемолиз: кровь пере- мешиваеся, стерильно берется 5-8 мл в пробирку и центрифугируется. Розовое окрашивание плазмы после центрифугирования говорит о наличии гемолиза.

Кровь хранится при температуре 4—6°С, каждая группа - в отдельном подписанном холодильнике.

Компоненты и препараты крови, сроки хранения. Компоненты - составные части крови:

плазма нативная (срок хранения 3 сут);

плазма сухая (5 лет);

плазма замороженная (при -25 °С - 90 дн., при -10 °С - 30 дн.);

эритроцитарная масса (21 сут);

отмытые эритроциты (1 сут);

лейкоцитарная масса (2 сут);

тромбоцитарная масса (2 сут).

Препараты, получаемые в результате переработки крови:

альбумин (срок хранения 5 лет);

фибриноген (2 года);

фибринная пленка (при 25 °С - 10 лет);

БАТ (биологический антисептический тампон);

гемостатическая (фибринная) губка (при комнатной температуре - 3 года);

тромбин (при 2-10 °С - 3 года);

криопреципитат (при -25 °С - 6 мес.).

Посттрансфузионные осложнения. Посттрансфузионные

осложнения характеризуются тяжелыми клиническими проявлениями, представляющими опасность для жизни. К ним относятся:

шоки: гемотрансфузионный, анафилактический, цитратный;

инфекционные;

нарушения техники переливания крови;

реакции.

Причинами, приводящими к посттрансфузионным осложнениям, могут быть:

нарушение инструкций или ошибки при проведении проб на групповую и резус-совместимость;

недоброкачественность перелитой крови (нарушение сроков хранения, нарушение температурного режима хранения, бактериальное загрязнение, перегрев и т.д.);

погрешности в технике трансфузии (воздушная эмболия, высокая скорость переливания);

повышенная реактивность и сенсибилизация реципиента;

перенос возбудителей инфекционных заболеваний с перелитой кровью (гепатит, СПИД, малярия).

Гемотрансфузионный шок. Причиной развития гемотранс- фузионного шока является иммунная реакция, развиваюшаяся при переливании несовместимой по группе или резус-фактору крови, в результате которого происходит взаимодействие аг- глютининогена и специфического к нему агглютинина.

Первые признаки шока возникают во время или сразу после переливания крови: ухудшение самочувствия, чувство жара, гиперемия лица, головная боль, тошнота, рвота, стеснение в груди, боль в животе и пояснице, падение АД и учащение пульса.

При переливании крови под общей анестезией все эти явления отсутствуют, за исключением колебаний пульса и давления, изменения цвета кожных покровов.

Смертельный исход в период шока наблюдается редко. Через 1-2 ч эти явления проходят, но кажущееся улучшение самочувствия обманчиво. Постепенно появляется желтушность склер, кожных покровов и слизистых, повышается температура, усиливается головная боль. В дальнейшем превалирует клиника расстройства функции почек (в моче белок, свободный гемоглобин, цилиндры, снижается диурез, прогрессирует острая почечная недостаточность, от тяжести которой зависит прогноз).

При несовместимости крови по резус-фактору клинические проявления те же, что и при несовместимости по системе АВО, но возникают чаще, позднее и протекают тяжелее.

Неотложная помощьпри гемотрансфузионном шоке:

прекратить трансфузию, но не выходить из вены;

внутривенно: преднизолон (60-120 мг), гидрокортизон (250 мг);

внутривенно: хлористый (глюконат) кальций;

антигистаминные препараты (димедрол, тавегил);

аналгин, промедол;

« кордиамин (2 мл);

лазикс (40-80 мг);

адреналин 0,1 %-ный 1 мл (дофамин) капельно на 100 мл изотонического раствора хлористого натрия.

Цитратный шок. Это шок, возникающий при переливании больших количеств крови, консервированной цитратом натрия. Развивается острая гипокальциемия (кальций крови связывается избыточным количеством цитрата натрия).

Проявляется падением гемодинамики и судорожным синдромом.

Неотложная помощь:внутривенное введение хлористого кальция.

Для предупреждения развития цитратного шока на каждые 500 мл перелитой цитратной крови внутривенно вводится 10 мл хлористого кальция.

Анафилактический шок. Это тяжелая, угрожающая жизни аллергическая реакция немедленного типа, развивающаяся в сенсибилизированном организме в ответ на повторное попадание аллергена. Отличие анафилактического шока от гемо- трансфузионного в том, что гемотрансфузионный шок развивается только на взаимодействие специфических, определяющих групповую или резус-принадлежность крови, агглютини- ногенов и агглютининов. Причиной анафилактического шока могут быть разнообразные антигены (белки), способные при попадании в организм вызывать выработку в нем антител к этим антигенам.

Скорость развития шока различна: от нескольких секунд до нескольких часов. Доза и способ введения медикаментов не имеют решающего значения, но усугубляют тяжесть течения.

Чаще анафилактический шок развивается на введение кровезаменителей, сывороток и вакцин.

Клиническая картина шока зависит от формы его проявления: типичной гемодинамической, проявляющейся сосудистым коллапсом, респираторной (асфиксической), церебральной или абдоминальной.

Анафилаксический шок может протекать в легкой (чувство жара, головная боль, риноррея, снижение АД, тахикардия, может появиться кожный зуд и сыпь), средней (присоединяется токсикодермия, отек ЬСвинке, может развиться отек языка и удушье) и тяжелой форме (цианоз, гипотония, потеря сознания, олигурия).

Неотложная помощь:

прекратить инфузию, но не выходить из вены;

внутривенно шприцем ввести преднизолон 15—30 мг/кг (гидрокортизон 5-15 мг/кг) на 10-20 мл физраствора хлорида натрия;

эпринефрин внутривенно: 0,3-1 мл эпинефрина в 10 мл раствора 0,9 %-ного хлорида натрия;

струйное введение внутривенно солевых и коллоидных растворов до подъема систолического АД выше критического уровня;

антигистаминные средства: хлорапирамин 2 %-ный -