- •Акушерство и гинекология

- •От автора

- •Список сокращений

- •Введение

- •Глава 1 Организация родовспоможения и гинекологической помощи в Республике Беларусь

- •1.1. Организация поликлинической акушерско-гинекологической помощи

- •1.2. Организация стационарной акушерско-гинекологической помощи

- •1.3. Организация акушерско-гинекологической помощи женщинам, работающим на промышленных предприятиях

- •1.4. Организация акушерско-гинекологической помощи в сельской местности

- •1.5. Специализированная акушерско-гинекологическая помощь

- •1.6. Вопросы деонтологии в сестринском деле

- •1.7. Планирование семьи. Формирование здорового образа жизни. Современные методы контрацепции

- •Глава 2

- •2.1. Источники инфекционных заболеваний

- •2.2. Профилактика инфекционных заболеваний

- •Глава 3 Анатомия и физиология женских половых органов

- •3.1. Наружные половые органы

- •3.2. Внутренние половые органы

- •3.3. Связочный аппарат половых органов и клетчатка малого таза

- •3.4. Кровоснабжение, иннервация и лимфатическая система

- •3.5. Молочные железы

- •3.6. Физиология женской половой системы

- •3.7. Анатомия женского таза

- •3.8. Периоды жизни и гигиена женщины

- •Глава 4 Физиология беременности. Наблюдение и уход за беременной. Головка плода как объект родов

- •4.1. Оплодотворение и развитие плодного яйца

- •4.2. Признаки зрелости плода. Головка плода как объект родов

- •4.3. Физиологические изменения в организме женщины во время беременности

- •4.4. Диагностика беременности в ранние и поздние сроки

- •4.5. Определение срока беременности, начала дородового отпуска и даты родов

- •4.6. Гигиена и питание беременной

- •4.7. Диспансерное наблюдение беременной в женской консультации

- •Глава 5 Роды, помощь при родах. Уход за роженицей. Первый туалет новорожденного. Обезболивание родов

- •5.1. Роды. Предвестники родов.

- •Родовые изгоняющие силы

- •5.2. Клиническое течение родов

- •5.3. Помощь и подготовка роженицы к родам

- •5.4. Санитарная обработка роженицы

- •5.5. Наблюдение и уход за роженицей в периоде раскрытия

- •5.6. Наблюдение и уход за роженицей в периоде изгнания

- •5.7. Первый туалет новорожденного

- •5.8. Асфиксия новорожденных и реанимация

- •5.9. Уход за роженицей в последовом периоде

- •5.10. Осмотр родовых путей после родов

- •5.11. Современные методы обезболивания

- •5.12. Обезболивание при акушерских операциях

- •Глава 6 Физиология послеродового периода. Уход за родильницей

- •6.1. Физиология послеродового периода

- •6.2. Уход за здоровой родильницей

- •Глава 7 Патология послеродового периода

- •7.1. Уход за родильницей

- •7.2. Послеродовые септические заболевания

- •7.3. Процедуры, выполняемые медицинской сестрой обсервационного отделения

- •Глава 8 Основные виды акушерской патологии. Неотложная доврачебная помощь при них

- •8.1. Ранний токсикоз беременных

- •8.2. Поздний гестоз беременных

- •8.3. Кровотечения в первой половине беременности

- •8.4. Кровотечения во второй половине беременности

- •8.5. Заболевания сердечно-сосудистой системы и беременность

- •8.6. Роды при тазовых предлежаниях плода

- •8.7. Роды при поперечном и косом положении плода

- •8.8. Роды при разгибательных предлежаниях плода

- •8.9. Роды при узком тазе

- •8.10. Кровотечения в последовом и раннем послеродовом периодах

- •8.11. Родовой травматизм матери

- •Глава 9

- •Акушерские операции.

- •Работа медицинской сестры операционного

- •Блока родильного отделения

- •9.1. Структура и организация работы операционного блока

- •9.2. Обязанности операционной сестры

- •9.3. Подготовка к акушерским операциям

- •Глава 10 Методы обследования гинекологических больных

- •10.1. Сбор анамнеза гинекологической больной

- •10.2. Методы объективного исследования в гинекологии

- •10.3. Дополнительные методы исследования в гинекологии

- •Глава 11 Основные гинекологические заболевания

- •11.1. Воспалительные заболевания женских половых органов

- •11.2. Нарушения менструальной функции

- •11.3. Нейроэндокринные синдромы

- •11.4. Эндометриоз

- •11.5. Кисты женских половых органов

- •11.6. Опухоли женских половых органов

- •11.6.1. Фоновые и предраковые заболевания шейки матки

- •11.6.2. Рак шейки матки

- •11.6.3. Фоновые и предраковые заболевания тела матки

- •11.6.4. Доброкачественные опухоли матки

- •11.6.5. Рак тела матки

- •11.6.6. Опухоли яичников

- •11.6.7. Профилактика злокачественных новообразований женских половых органов

- •11.7. Неправильное положение женских половых органов

- •11.7.1. Аномалии развития женских половых органов

- •11.8. Бесплодие в браке

- •11.9. Экстренные состояния в гинекологии. Доврачебная помощь и уход за больными

- •11.9.1. Перекрут ножки кисты

- •11.9.2. Апоплексия яичника

- •11.9.3. Травмы женских половых органов

- •Глава 12 Основы детской гинекологии

- •12.1. Организация обслуживания девочек

- •12.2. Половое созревание и половая зрелость

- •12.3. Патология периода полового созревания

- •12.4. Гинекологические заболевания детского возраста

- •Глава 13 Консервативные методы лечения гинекологических больных и уход за ними

- •13.1. Организация работы гинекологического отделения консервативных методов лечения

- •13.2. Задачи медицинской сестры отделения консервативной гинекологии

- •13.3. Техника выполнения основных лечебных процедур

- •13.4. Физические методы лечения

- •13.5. Лечение антибактериальными препаратами

- •13.6. Лечение препаратами, изменяющими реактивность организма. Десенсибилизирующая терапия

- •13.7. Симптоматическая терапия

- •13.8. Гормонотерапия

- •13.9. Лучевая терапия

- •Глава 14

- •14.2. Задачи медицинской сестры отделения оперативной гинекологии

- •14.3. Подготовка больных к гинекологическим операциям

- •14.4. Обезболивание при гинекологических операциях

- •14.5. Основные гинекологические операции

- •14.6. Уход за гинекологической больной в послеоперационном периоде

3.7. Анатомия женского таза

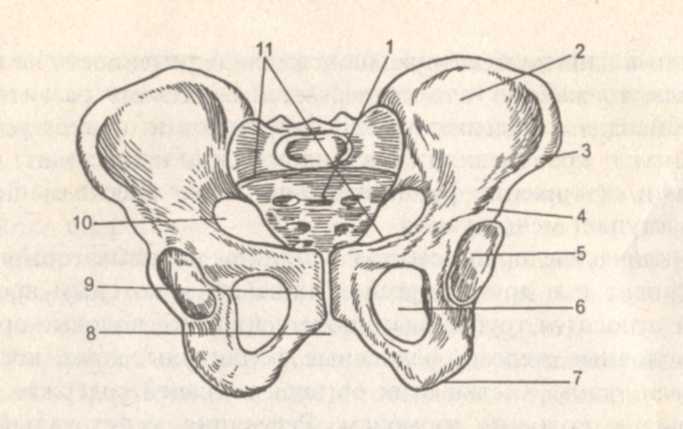

Строение костного таза женщины имеет важное значение в акушерстве, так как помимо опорной функции для внутренних органов таз служит родовым каналом, по которому продвигается рождающийся плод. Таз состоит из четырех костей: двух массивных тазовых, крестца и копчика (рис. 3). Каждая тазовая (безымянная) кость образована сросшимися между собой костями: подвздошной, лонной и седалищной. Кости таза соединяются посредством парного почти неподвижного крестцово-подвздошного сочленения, малоподвижного полусустава-симфиза и подвижного крестцово-копчикового сочленения. Сочленения таза укреплены прочными связками, и в них располагаются хрящевые прослойки. Подвздошная кость состоит из тела и крыла, которое расширено кверху и заканчивается длинным краем - гребнем. Спереди гребень имеет два выступа - передневерхнюю и перед-ненижнюю ости. Подобные выступы имеются и на заднем крае гребня - задневерхняя и задненижняя ости.

Седалищная кость состоит из тела и двух ветвей. Верхняя ветвь идет от тела книзу и заканчивается седалищным бугром. Нижняя ветвь направляется кпереди и кверху. На задней поверхности ее имеется выступ - седалищная ость.

Рис. 3. Женский таз: 1 - крестец; 2 - подвздошная кость (крыло); 3 - передневерхняя ость; 4 - передненижняя ость; 5 - вертлужная впадина; 6 - запирательное отверстие; 7 - седалищный бугор; 8 - лонная луга; 9 - симфиз; 10 - вход в малый таз; 11 - безымянная линия

Лонная кость имеет тело, верхнюю и нижнюю ветви. На верхнем крае горизонтальной (верхней) ветви лонной кости проходит острый гребень, который спереди заканчивается лонным бугорком. Крестец состоит из пяти сросшихся позвонков и имеет форму усеченного конуса. Основание крестца сочленяется с V поясничным позвонком. На передней поверхности основания крестца образуется выступ - крестцовый мыс (промонторий). Верхушка крестца подвижно соединяется с копчиком, который состоит из 4-5 неразвитых сросшихся позвонков.

Различают два отдела таза: большой и малый. Между ними проходит пограничная, или безымянная, линия. Большой таз в отличие от малого доступен для наружного исследования и измерения. По размерам большого таза судят о размерах малого таза.

Малый таз представляет собой узкую часть таза. В процессе родов он является костной частью родового канала. В малом тазу различают вход, полость и выход. В полости таза имеются узкая и широкая части. В соответствии с этим условно выделяют четыре плоскости малого таза. Плоскость входа в малый таз является границей между большим и малым тазом. Она имеет форму поперечно расположенного овала с выемкой, соответствующей крестцовому мысу.

Во

входе в таз наибольшим

размером

является поперечный. В полости малого

таза

условно выделяют плоскость широкой

части полости малого таза, которая имеет

форму круга, так как прямой и поперечный

размеры ее равны, и плоскость узкой

части полости малого таза, где прямые

размеры несколько больше поперечных.

Плоскость выхода малого таза, как и

плоскость узкой части полости малого

таза, имеет

форму продольно

расположенного овала, где прямой размер

преобладает над поперечным.

Во

входе в таз наибольшим

размером

является поперечный. В полости малого

таза

условно выделяют плоскость широкой

части полости малого таза, которая имеет

форму круга, так как прямой и поперечный

размеры ее равны, и плоскость узкой

части полости малого таза, где прямые

размеры несколько больше поперечных.

Плоскость выхода малого таза, как и

плоскость узкой части полости малого

таза, имеет

форму продольно

расположенного овала, где прямой размер

преобладает над поперечным.

П

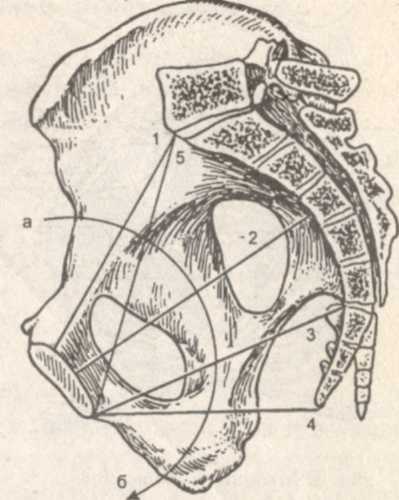

Рис. 4 прямые размеры малого таза

1 –истинная

конъюгата; 2-прямой размер широкой части

полости таза; 3- прямой размер узкой

части полости таза;4-прямой размер

выхода таза; 5-диагональная конъюгата;

а-б –продольная ось таза

Расстояние между крестцовым мысом и нижним краем симфиза носит название диагональной конъюгаты, определяется при влагалищном исследовании и равно в среднем 12,5-13 см. Прямой размер выхода малого таза идет от верхушки копчика до нижнего края симфиза: он равен в норме 9,5 см. В процессе родов при прохождении плода через малый таз этот размер увеличивается на 1,5-2 см за счет отклонения верхушки копчика кзади.

Рождающийся плод проходит через родовой канал по направлению проводной оси таза, которая представляет собой изогнутую кпереди (к симфизу) линию, соединяющую цен-

тры всех прямых

размеров таза. Мягкие ткани таза

покрывают костный таз с наружной

и внутренней поверхности. Здесь

имеются связки, которые укрепляют

сочленения таза, а также мышцы. Особенно

важное значение имеют мышцы, расположенные

в выходе таза. Они закрывают снизу

костный канал малого таза и образуют

тазовое дно (рис. 5). Часть тазового дна,

располагающаяся между задней спайкой

половых  губ

и заднепроходным отверстием, называется

акушерской или передней промежностью.

Часть тазового дна между заднепроходным

отверстием и копчиком носит название

задней промежности. Мышцы тазового дна

вместе с фасциями образуют три слоя.

Такое расположение мышц имеет большое

практическое значение во время родов

при изгнании плода, так как все три слоя

мышц

губ

и заднепроходным отверстием, называется

акушерской или передней промежностью.

Часть тазового дна между заднепроходным

отверстием и копчиком носит название

задней промежности. Мышцы тазового дна

вместе с фасциями образуют три слоя.

Такое расположение мышц имеет большое

практическое значение во время родов

при изгнании плода, так как все три слоя

мышц

тазового дна растягиваются и образуют широкую трубку, являющуюся продолжением костного родового канала.

Наиболее мощным является верхний (внутренний) слой мышц тазового дна, который состоит из парной мышцы, поднимающей задний проход, и называется диафрагмой таза.

Средний слой мышц представлен мочеполовой диафрагмой, нижний (наружный) - несколькими поверхностными мышцами, сходящимися в сухожильном центре промежности: луковично-губчатой, седалищно-пещеристой, поверхностной поперечной мышцей промежности и наружным сфинктером прямой кишки.

Тазовое дно выполняет важнейшие функции, являясь опорой для внутренних половых органов и других органов брюшной полости. Несостоятельность мышц тазового дна ведет к опущению и выпадению половых органов, мочевого пузыря, прямой кишки.