- •Бихевиоризм и его отношение к сознанию, требования объективного метода. Программа бихевиоризма; основная единица поведения

- •Операция (1904 г.) в первой мире операционной для животных, выстроенной в 1894 г. В иэМе.

- •И.П. Павлов 1907 г.

- •И.П. Павлов в Эдинбурге. 1923 г.

- •Академик и.П. Павлов. 1935 г.

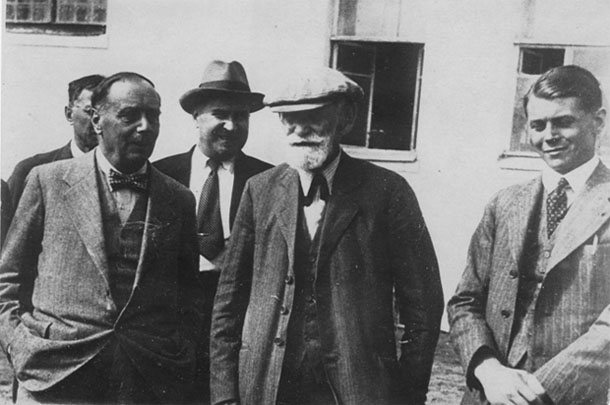

- •Г. Уэллс в гостях у и.П. Павлова в Колтушах. 1934 г.

Академик и.П. Павлов. 1935 г.

У обезьян, по сравнению с собаками, сильнее выражен исследовательский рефлекс — рефлекс «что такое», сильнее способность к образованию новых сложных цепных условных рефлексов. «Образование временных связей — ассоциаций, — говорил Павлов, — это есть знание, это есть приобретение новых знаний… Все обучение заключается в образовании временных связей, а это есть мысль, мышление, знание. Мышление есть ассоциация — знание, а пользование им — понимание» [5].

В 1936 году Павлов собирался на очередной международный психологический конгресс в Мадрид для поднятия ряда фундаментальных вопросов о взаимодействии физиологии и психологии в изучении поведения. В предисловии к шестому последнему прижизненному изданию «Двадцатилетнего опыта», подписанному Павловым в январе 1936 года за месяц до своей кончины, Иван Петрович подчеркивал сближение позиций физиологии и психологии в изучении поведения, а также чрезвычайное расширение области объективного изучения сложного поведения животных. Всецело охватывающей проблемы медицины, психогигиены, психологии и педагогики.

«Приближается, — говорил он, — важный этап человеческой мысли, когда физиологическое и психологическое, объективное и субъективное действительно сольются, когда фактически разрешится или отпадет естественным путем мучительное противоречие или противопоставление моего сознания моему телу» [4, c. 401].

Велика роль И.П. Павлова в развитии материалистической психологии. Иван Петрович рассматривал условный рефлекс не только как элементарное физиологическое явление, совершающееся в коре головного мозга, но и как элементарный психический акт. На основе этого понятия, на основе изучения физиологических закономерностей деятельности головного мозга он дал впервые в истории науки физиологическое объяснение сложным явлениям психической жизни здорового и больного человека. Механизм образования условного рефлекса аналогичен тому, который лежит в основе давно изученного психологами явления ассоциации. Суть этого явления заключается в связи между двумя процессами в мозгу. Опираясь на понятие условного рефлекса, И.П. Павлов дал объяснение сложнейшим процессам, протекающим в мозговой коре и составляющим материальную основу психики. В одном из своих первых докладов, посвященных условным рефлексам, Иван Петрович говорил о том, что все ресурсы человека, все, чем располагала человеческая мысль на протяжении многих столетий, — искусство, литература, философия, исторические науки, религия, — все это было использовано, чтобы осветить сущность того, что представляет собой сознание. Павлов впервые использовал строго объективные методы естественно-научного изучения явлений, этот могущественный ресурс, который приобрело человечество для решения вопроса о том, как развивается психическая жизнь и какова природа тех процессов, которые протекают в мозгу.

Г. Уэллс в гостях у и.П. Павлова в Колтушах. 1934 г.

В последние годы своей жизни Иван Петрович неоднократно говорил о возможности «слития» субъективного с объективным. Он ясно понимал единство психического и физиологического. Он считал, что сознание, мышление есть функция мозга. Он представлял себе, что психическое и физиологическое — это разные стороны одного и того же явления; он был уверен, что «наступает и наступит, осуществится естественное и неизбежное сближение и, наконец, слитие психологического с физиологическим, субъективного с объективным, решится фактически (подчеркнуто И.П. Павловым) вопрос, так долго тревоживший человеческую мысль. И всякое дальнейшее способствование этому слитию есть большая задача ближайшего будущего науки» [1, c. 105-106].

Благодаря исследованиям И.П. Павлова перед физиологами открылись широкие просторы для новых исследований, для бесконечного числа наблюдений и опытов. Психологи же получили «общую прочную почву, естественную основу изучаемых ими основных явлений, в которой легче им будет разместить бесконечный хаос человеческих переживаний».

Не только физиология головного мозга, но и психология, благодаря исследованиям И.П. Павлова, вступила в новую эру.

Когнитивный

необихевиоризм Э. Толмена. Понятие

«промежуточные переменные»

Добавлено ![]() Psychology

OnLine.Net

09.11.2008

Psychology

OnLine.Net

09.11.2008

В экспериментах с крысами, бегающими по лабиринтам в поисках пищи или выхода из них, Э.Толмен обнаружил, что их поведение никак не может быть объяснено примитивной связью стимула и реакции на основе принципа обусловливания. В одном из этих экспериментов крыса должна была найти пищу, которая помещалась экспериментатором всегда в одном и том же «тупике» лабиринта. Рано или поздно крыса выучивала путь в лабиринте к пище, что, согласно Дж.Уотсону, происходило путем проб и ошибок, т.е. исключительно механическим путем. После этого Э.Толмен внезапно изменил путь к пище, закрыв проходы, по которым крыса добегала до корма, и открыв ходы, которые раньше были, напротив, закрыты. Как вела бы себя крыса, если бы прав был Дж. Уотсон? Крыса должна была приобрести новую привычку (с помощью опять-таки проб и ошибок) проходить лабиринт другим путем. Но поведение крысы в этой новой для нее ситуации было таково, что Э.Толмен предположил наличие у крысы некого плана, «когнитивной карты» лабиринта, которая, очевидно, сформировалась при прежних пробежках крысы по этому лабиринту. Крыса сначала двинулась в старом направлении, обнаружила, что ход закрыт, сделала еще пару пробующих исследовательских движений в определенной зоне лабиринта — и вдруг без нового специального обучения путем проб и ошибок выбрала совершенно правильный и новый для нее путь к пище. Э.Толмен предположил, что в связь «стимул — реакция» вмешиваются «промежуточные» переменные, которые опосредствуют влияние стимула на реакцию. В данном случае этой переменной выступила «когнитивная (от англ. cognition — познание) карта». Таким образом, нельзя было обойтись при объяснении поведения без психологических понятий, которые, казалось бы, навсегда были изгнаны из бихевиоризма как ненаучные: ведь когда Э.Толмен говорил о «когнитивной карте», речь шла фактически о категории образа (в данном случае образа лабиринта). С данных экспериментов началось превращение бихевиоризма в необихевиоризм, в котором схема «стимул — реакция» превратилась в более усложненную схему: «стимул — какая-либо промежуточная переменная — реакция». Помимо когнитивной карты в качестве промежуточных переменных в необихевиоризме были названы цель и потребность, причем предполагалось также сугубо объективное исследование этих реалий (без привлечения каких-либо интроспективных процедур). Так, например, то, что поведение крысы определяется некой целью, можно обнаружить с помощью измерения скорости ее пробежки по лабиринту — она больше, чем ближе крыса к пище, которую до этого она не раз находила в этом месте. Или, скажем, в ряде экспериментов над высшими животными (обезьянами) было обнаружено, что, если показать животному банан и убрать его в ящик, а потом, выпустив обезьяну из клетки, дать ей возможность открыть этот ящик, в котором банана уже нет (его незаметно для обезьяны убирают), обезьяна еще долго будет искать, где же банан. Значит, ее поведение опосредствует некая цель (как желаемый результат действий, который обезьяна явно планирует достичь)1. Наконец, силу потребности можно также объективно измерить, например, величиной силы тока, который пропускают по решетке, перегораживающей лабиринт. Если крыса при немалой силе тока все еще пытается протиснуться через эту решетку для встречи с крысой противоположного пола или пищей, значит, ее потребность (сексуальная или пищевая соответственно) достаточно велика. В противном случае (когда крыса перестает совершать подобные попытки) сила ее потребности мала. Надо отметить, что возвращение в психологию изгнанных из нее категорий произошло в необихевиоризме не без влияния некоторых психологических концепций, возникших одновременно с бихевиоризмом в Европе, в частности гештальтпсихологии, к рассмотрению которой мы перейдем в § 7 данной главы. Однако прежде завершим разговор о бихевиорально ориентированной психологии указанием на дальнейшее развитие ее идей. Некоторые позже возникшие концепции ближе по своим методологическим основам к классическому бихевиоризму Дж. Уотсона, другие — к необихевиоризму в варианте Э. Ч.Толмена. К первым относится «оперантный бихевиоризм» Б.Ф.Скиннера, ко вторым — «социальный бихевиоризм» А. Бандуры, получивший широкое распространение в социально-психологических исследованиях. Несмотря на то что бихевиоризм уже не столь влиятелен в современной психологии, его идеи в той или иной форме присутствуют во многих общепсихологических и социально-психологических разработках, а также в работах по педагогической психологии.

В данном случае мы используем понятие «цель» в широком смысле (как предвосхищаемый субъектом результат его деятельности), не оговорив еще, что некоторые исследователи (в частности, А.Н.Леонтьев) считают понятие «цель» более узким по объему и предполагают, что она есть только у человека, поскольку целью называется только осознанно предвосхищаемый результат, что невозможно у животных.