- •Бихевиоризм и его отношение к сознанию, требования объективного метода. Программа бихевиоризма; основная единица поведения

- •Операция (1904 г.) в первой мире операционной для животных, выстроенной в 1894 г. В иэМе.

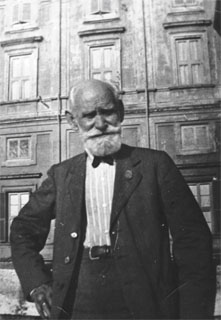

- •И.П. Павлов 1907 г.

- •И.П. Павлов в Эдинбурге. 1923 г.

- •Академик и.П. Павлов. 1935 г.

- •Г. Уэллс в гостях у и.П. Павлова в Колтушах. 1934 г.

И.П. Павлов 1907 г.

На XII съезде русских естествоиспытателей и врачей 28 декабря 1909 года в Москве в своей знаменитой речи «Естествознание и мозг» И.П. Павлов обрисовал критическую ситуацию науки в области изучения психической деятельности: «Неудержимый со времени Галилея ход естествознания впервые заметно приостанавливается перед высшим отделом мозга. Здесь действительно, критический момент естествознания, так как мозг в его высшей формации — человеческого мозга — создавал и создает естествознание, сам становится объектом этого естествознания» [4, c. 95]. Из создавшегося тупика физиология должна выйти самостоятельно, так как психология не располагает научным методом исследования.

Психология того времени была проникнута идеалистическими концепциями; ей чужд был принцип детерминизма, который Павлов считал основой научного познания. Многие психологи придерживались мнения о свободе воли и независимости сознания от его материального субстрата — мозга; они отрывали психическое от физиологического. Это вызывало у Ивана Петровича резко отрицательное отношение к современной ему идеалистической психологии, идеологические установки которой были ему органически чужды и вызывали у него бурный протест. «Сейчас, я не могу себе представить: как было бы можно систему беспространственных понятий современной психологии наложить на материальную конструкцию мозга», — говорил Иван Петрович в одном из своих докладов. Помощь, которую психология могла оказать физиологии, в то время «заключалась только в словах: животное вспомнило, животное захотело, животное догадалось, т.е. это было приемом адетерминистического думания, обходящегося без настоящей причины». В полемике с видными американскими учеными-психологами Иван Петрович утверждал с полным к тому основанием, что у многих представителей этой науки «чувствуется, несмотря на все научно-приличные оговорки, все тот же дуализм с анимизмом». Анимизм же, т.е. признание наличия в организме нематериального начала — души, равно как и витализм, т.е. признание наличия в организме особой жизненной силы, Павлов считал вреднейшим тормозом научного исследования. «Для натуралиста все — в методе, в шансах добыть непоколебимую, прочную истину, и с этой только, обязательной для него, точки зрения душа как натуралистический принцип не только не нужна ему, а даже вредно давала себя знать на его работе, напрасно ограничивая смелость и глубину его анализа» [1, c. 70].

Относясь крайне отрицательно к идеалистической психологии, запрещая даже у себя в лаборатории на первых порах своей работы в области физиологии высшей нервной деятельности пользоваться понятиями и терминами, заимствованными из психологии И.П. Павлов вместе с тем не отрицал психологии как науки о субъективных переживаниях и состояниях человека. Он говорил, что преклоняется «перед усилиями мысли в работе старых и новейших психологов», он оценивал их «богатырскую работу». В изумительной по яркости мысли и красоте изложения статье Ивана Петровича «Естествознание и мозг» он следующим образом формулирует свое отношение к психологии и утверждает права естествознания, каждодневно доказывающего свое могущество: «…Я хотел бы предупредить недоразумение в отношении ко мне. Я не отрицаю психологии как познания внутреннего мира человека. Тем менее я склонен отрицать что-нибудь из глубочайших влечений человеческого духа… Я только отстаиваю и утверждаю абсолютные, непререкаемые права естественно-научной мысли всюду и до тех пор, где и покуда она может проявлять свою мощь. А кто знает, где кончается эта возможность!» [4, c. 104]

Следуя материалистическому мировоззрению, Иван Петрович рассматривал мысль как функцию мозга, был убежден в единстве психического и физиологического, полагал, что развитие науки о функциях мозга приведет к исчерпывающему познанию природы психических процессов. И в этом познании, по глубочайшему убеждению Ивана Петровича, подтвержденному его тридцатипятилетней работой в области изучения высшей нервной деятельности, важнейшая роль должна принадлежать физиологии.

К экспериментальному анализу деятельности больших полушарий головного мозга И.П. Павлов подошел с помощью созданного им метода условных рефлексов. Решение объяснять психическую деятельность в терминах рефлекторной деятельности впервые появляется в его докладе «Об экспериментальной психологии и психопатологии на животных», прочитанном на международном конгрессе медицины в Мадриде в 1903 году.

Для изучения деятельности больших полушарий головного мозга И.П. Павлов избрал слюнную железу, ее деятельность поддавалась строгому количественному учету. Это был удачный выбор. Метод, с помощью которого И.П. Павлов приступил к объективному учению закономерностей психической деятельности, вытекал из повседневно наблюдаемых фактов «психического слюноотделения», которое происходит под влиянием связанных с приемом пищи раздражений, действующих на расстоянии от животного. В условном рефлексе И.П. Павлов увидел механизм, благодаря которому расширяются возможности организма к бесконечному приспособлению. Благодаря методу условных рефлексов было установлено, что в основе деятельности больших полушарий головного мозга лежат процессы возбуждения и торможения.