- •Содержание

- •1. Биомеханические основы сокращения сердца

- •2. Основные гемодинамические параметры деятельности сердца

- •3. Обзор методик определения времени изгнания сердца

- •3.1. Определение времени изгнания по электрокардиограмме

- •3.2. Определение времени изгнания с помощью поликардиографии

- •3.3. Определение времени изгнания по трансторакальной реограмме.

- •4. Разработка алгоритма обработки сигнала экг: выделение rr интервалов

- •5. Разработка алгоритма определения времени изгнания по трансторакальной реограмме

- •6. Реализация программ для выделения rr интервалов на экг и определения времени изгнания по сигналу трансторакальной реограммы в среде Delphi

- •7. Выводы

- •Список используемой литературы

- •Хемминг р.В. Цифровые фильтры: Пер. С англ. М.: Недра, 1987.

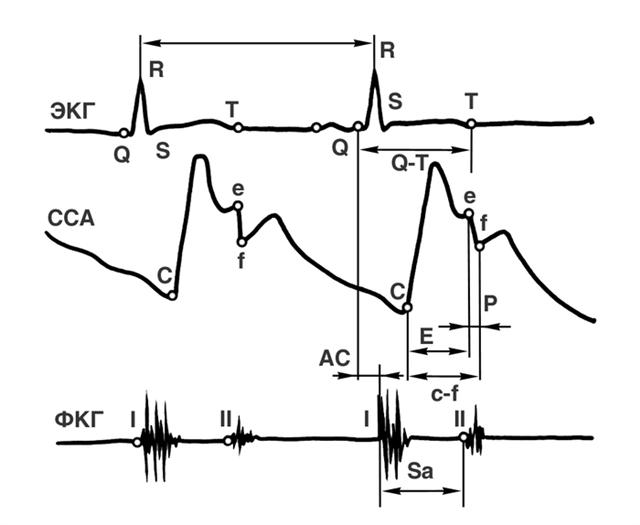

3.2. Определение времени изгнания с помощью поликардиографии

Поликардиография — метод неинвазивного исследования фазовой структуры сердечного цикла, основанный на измерении интервалов между элементами синхронно регистрируемых сфигмограммы сонной артерии, фонокардиограммы и электрокардиограммы

. Применяется для оценки сократительной функции сердца и влияния на нее некоторых изменений системной гемодинамики.

Рисунок 4 - Основные элементы нормальной поликардиограммы.

На электрокардиограмме (ЭКГ): Q, R, S, Т — основные зубцы желудочкового комплекса; на фонокардиограмме (ФКГ): I — первый тон сердца, II — второй тон сердца; на сфигмограмме сонной артерии (ССА) точками с, e, f обозначены моменты, совпадающие с изменениями давления в сонной артерии и динамикой аортального клапана: с — начало подъема давления, е — соответствует началу крутого падения давления, f — моменту закрытия аортального клапана (инцизура ССА). Интервалы: R—R — сердечный цикл (С); Q—Т — электрическая систола; I—II — акустическая систола (Sа); Q—I — фаза асинхронного сокращения (АС); с—e — период изгнания крови (Е) из левого желудочка; с—f — сумма Е и времени протодиастолы (Р), соответствующему интервалу е—f.

3.3. Определение времени изгнания по трансторакальной реограмме.

Среди большого количества методов определения сердечного выброса и других показателей центральной гемодинамики важное место занимает метод трансторакальной реографии.

Достоинствами метода являются достаточно высокая точность определения УОК, (погрешность не превышает 10-12%), неинвазивность, безвредность, возможность проведения исследований в покое и при функциональных нагрузках.

В основе метода лежит представление о связи изменений объема (V) с полным электрическим сопротивлением данного участка тела (Z) (А.А. Кедров, 1948);

После некоторых преобразований, учитывающих расстояние между электродами, удельное сопротивление крови, окончательная формула расчета УОК выглядит:

где: - удельное сопротивление крови (135 Ом/см); I - межэлектродное расстояние (см); Rб - базисное сопротивление (импеданс); Ад - амплитуда дифреограммы (Ом/с); Ти - период изгнания (с).

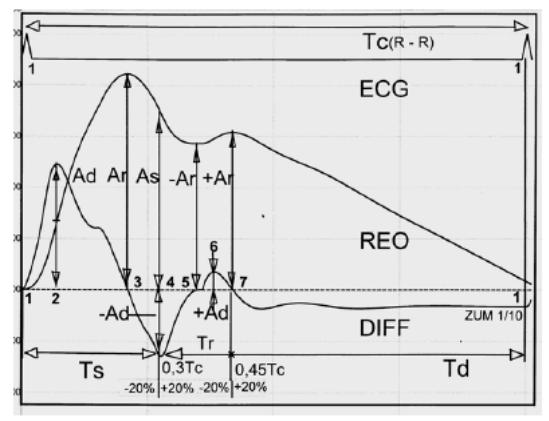

Рисунок 5 - Пример "разметки" реограммы (REO) и её 1-й производной – диффреограммы (DIFF) и "опорной" электрокардиограммы (ECG).

Временные показатели.

1. Tc - период пульсовой волны, фактически является длительностью сердечного цикла и определяется по R - R интервалу ECG.

2. Ts - систолическая часть пульсовой волны, т.е. приток крови, за время сердечного выброса, состоящая из анакроты (восходящая) и катакроты (нисходящая часть), называемая, для центрального кровотока, "временем изгнания".

Часто Ts - время изгнания крови из сердца, также обозначаемое как - Ti или LVET, определяется от точки пересечения касательной переднего фронта диффреограммы (не показано) с изолинией, до отрицательного экстремума амплитуды (- Ad). Ожидаемое время систолы (и окончания периода изгнания) Ts = 0,36 - 50/Tc ( ±20 %).

3. Td - диастолическая часть пульсовой волны (отток крови по сосудам), после систолы, т.е. Tc = Ts + Td.

4. Tr - часть диастолической волны реограммы

5. Tv (PT) - время распространения пульсовой волны

6. Tp (PEP) - время пресистолы или изометрического сокращеня.

Амплитудные показатели.

1. Ar - максимальная амплитуда реограммы ΔZ (Ом), или "реографический индекс". Характеризует максимальную "объёмную скорость" кровотока.

2. As - значение амплитуды реограммы, в момент окончания систолы (Ом).

3. -Ar - амплитуда инцизуры диастолической части пульсовой волны. Определяется по точке отрицательного экстремума (при его наличии).

4. Ad - максимальная амплитуда диффреограммы (Ом / с), т.е. её первая производная, в момент наибольшей скорости крово-тока - dZ max.

6. -Ad - максимальная амплитуда отрицательной части диффреограммы, в момент окончания времени изгнания крови из сердца - Ts.

7. +Ad - положительная амплитуда диффреограммы, в начале диастолической фазы. Определяется во временном диапазоне - Tr, по положительному экстремуму (при его наличии, или по максимальной скорости).