- •Содержание

- •1. Биомеханические основы сокращения сердца

- •2. Основные гемодинамические параметры деятельности сердца

- •3. Обзор методик определения времени изгнания сердца

- •3.1. Определение времени изгнания по электрокардиограмме

- •3.2. Определение времени изгнания с помощью поликардиографии

- •3.3. Определение времени изгнания по трансторакальной реограмме.

- •4. Разработка алгоритма обработки сигнала экг: выделение rr интервалов

- •5. Разработка алгоритма определения времени изгнания по трансторакальной реограмме

- •6. Реализация программ для выделения rr интервалов на экг и определения времени изгнания по сигналу трансторакальной реограммы в среде Delphi

- •7. Выводы

- •Список используемой литературы

- •Хемминг р.В. Цифровые фильтры: Пер. С англ. М.: Недра, 1987.

Г осударственное

общеобразовательное учреждение

осударственное

общеобразовательное учреждение

высшего профессионального образования

«Московский государственный технический университет имени

Н.Э. Баумана»

(МГТУ им. Н.Э. Баумана)

ФАКУЛЬТЕТ «БИОМЕДИЦИНСКАЯ ТЕХНИКА»

КАФЕДРА «МЕДИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ»

КУРСОВОЙ ПРОЕКТ

по теме

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВРЕМЕНИ ИЗГАНИЯ СЕРДЦА ПО СИГНАЛУ ТРАНСТОРАКАЛЬНОЙ РЕОГРАММЫ

Руководитель курсового проекта (А.Н. Тихомиров)

Исполнитель курсового проекта

студентка группы БМТ2-81 (А.Г. Имшенецкая)

Москва

2014 год

Содержание

1. Биомеханические основы сокращения сердца…………………………………..…..3

2. Основные гемодинамические параметры деятельности сердца…..……………….5

3. Обзор методик определения времени изгнания сердца………………………........6

3.1. Определение времени изгнания по электрокардиограмме…………...….6

3.2. Определение времени изгнания с помощью поликардиографии…….....7

3.3. Определение времени изгнания по транcторакальной реограмме…........8

4. Разработка алгоритма обработки сигнала ЭКГ: выделение RR интервалов….…10

5.Разработка алгоритма определения времени изгнания по трансторакальной реограмме………………………………………………………………………………….……11

6.Реализация программ для выделения RR интервалов на ЭКГ и определения времени изгания по сигналу трансторакальной реограммы в среде Delphi………………..13

7.Выводы………………………………………………………………………………..19

Список используемой литературы…………………………………………………….19

1. Биомеханические основы сокращения сердца

Цикл сокращения сердца начинается в определенной области стенки правого предсердия, которую называют водителем ритма, или сино-атриальным узлом. Начавшаяся в водителе ритма деполяризация распространяется со скоростью порядка 1 м/с по окружающим эту область мышцам стенок правого и левого предсердий (вызывая их сокращение). Затем она передается клеткам атриовентрикулярного узла, расположенного в межпредсердной перегородке. Далее деполяризации подвергается особый пучок мышечных волокон, который проходит через фиброзную ткань, окружающую трехстворчатый клапан, в межжелудочковую перегородку; здесь этот пучок делится и проникает в мышечную массу каждого желудочка, оканчиваясь среди обычных мышечных клеток сетью особых тонких мышечных волокон. Волна деполяризации распространяется по этому проводящему пути быстро (5 м/с), и потому деполяризация и сокращение всех мышечных волокон как левого, так и правого желудочков происходят относительно синхронно: потенциал деполяризации желудочков на электрокардиограмме — комплекс QRS — длится меньше 0,1 с. Организованная последовательность сокращения предсердий и желудочков, возникающая после деполяризации водителя ритма, обеспечивается главным образом расположением и свойствами проводящих путей.

-

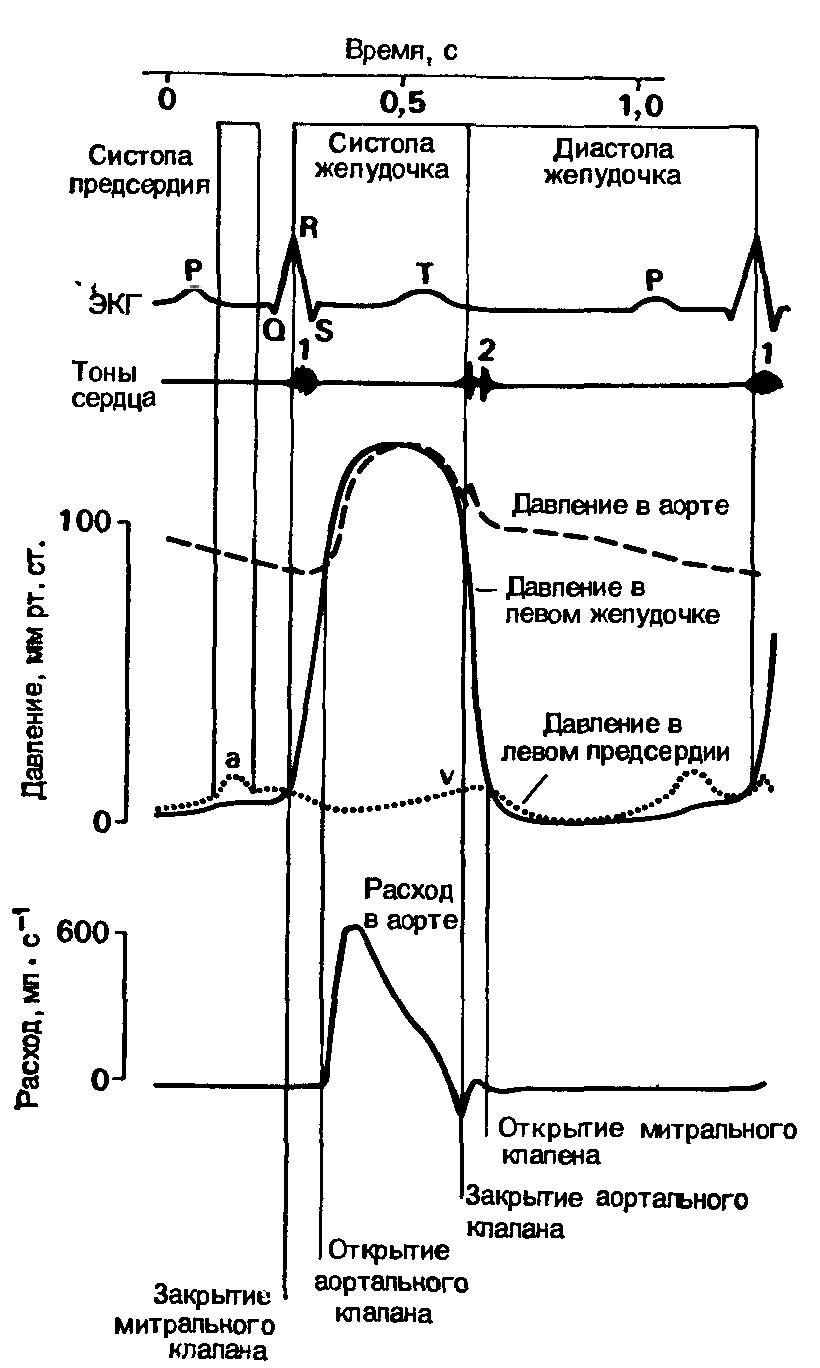

Рисунок 1 - Полусхематическое изображение процессов, происходящих за время сердечного цикла в левых камерах сердца. Все значения давлений даны по отношению к атмосферному давлению.

Циклы деполяризации и реполяризации, происходящие в сердечной мышце, генерируют слабые электрические потенциалы, и при соответствующем расположении электродов эти потенциалы могут быть восприняты на поверхности тела, усилены и зарегистрированы в виде электрокардиограммы.

Оба желудочка сокращаются почти синхронно, но для простоты рассматриваются обычно лишь явления, происходящие в левых камерах сердца. Последовательность событий показана на рис. 1. Через очень короткий интервал времени после деполяризации мышечные волокна стенки желудочка начинают развивать активное напряжение, и давление в желудочке возрастает. Такое состояние весьма кратковременно, так как давление в желудочке почти сразу становится выше давления в предсердии, и в течение очень короткого периода времени кровь течет обратно — из желудочка в предсердие. Этот период заканчивается закрытием митрального клапана, что сопровождается характерным звуком, который прослушивается через стенку грудной клетки; этот звук — первый тон сердца — отмечает начало систолы, т. е. периода сокращения желудочков. Второй тон сердца соответствует началу диастолы, т. е. периода расслабления желудочков.

Напряжение стенки желудочка теперь начинает расти исключительно быстро, и этот рост продолжается до тех пор, пока давление в полости желудочка не превысит давление в аорте. В этот период никакого изменения объема желудочка не происходит, поскольку кровь фактически несжимаема, и потому этот период называют изоволюмическим. Как только давление внутри желудочка превысит давление в аорте, возникает система сил, действующих так, чтобы открыть аортальный клапан, и начинается следующая фаза систолы — фаза изгнания крови. Поскольку объем левого желудочка уменьшается, кровь, находящаяся в желудочке и в проксимальной части аорты, быстро приобретает направленное вперед ускорение. Затем напряжение стенки желудочка падает, разность давлений в желудочке и в аорте меняет знак и движение крови в аорте замедляется.

Наконец, перед закрытием аортального клапана, сопровождающимся вторым тоном сердца, существует небольшой период времени обратного движения крови через этот клапан — из аорты в желудочек. За этим следует второй изоволюмический период, во время которого мышца желудочка расслабляется и давление в нем падает.

В то же самое время давление, в левом предсердии повышается по мере того, как оно наполняется кровью из легочных вен. Как только это давление превысит давление в левом желудочке, митральный клапан вновь открывается и под влиянием разности давлений, создаваемой сначала пассивно, а затем за счет активного укорочения мышечных волокон стенки предсердия, происходит наполнение желудочка. Это активное сокращение предсердия (систола предсердия) проявляется на электрокардиограмме зубцом Р, а механически — кратковременным увеличением давления в предсерди. Вскоре после этого происходит активация мышцы желудочка и весь цикл начинается снова.