- •Правила кирхгофа для электрических цепей

- •Электрический ток. Сила тока. Электродвижущая сила. Напряжение

- •Разветвленная электрическая цепь. Правила Кирхгофа

- •Алгебраическая сумма сил тока в узле разветвления равна нулю

- •Складывая эти равенства почленно, получим

- •Порядок выполнения работы

- •Контрольные вопросы

- •Зисман г.А. И Тодес о.М. "Курс физики" т.2, Москва, 1977

Лабораторная работа № 27

Правила кирхгофа для электрических цепей

Цель работы: Изучение законов постоянного тока, расчет разветвленных цепей с использованием правил Кирхгофа.

Принадлежности: набор резисторов, смонтированных на панели, вольтметр, два источника питания, два ключа, соединительные провода.

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ

Электрический ток. Сила тока. Электродвижущая сила. Напряжение

Электрическим током называется упорядоченное (т. е. происходящее в определенном направлении) движение электрических зарядов. За направление тока принято считать направление движения положительных зарядов. Обычно электрический ток возникает под влиянием электрического поля.

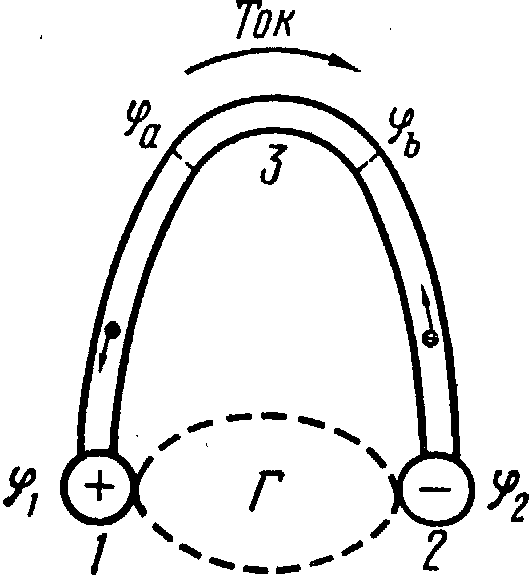

рис.1

Зарядим два проводника 1 и 2 разноименным электричеством до потенциалов φ1 и φ2 и соединим их третьим проводником 3 (рис. 1). Разность потенциалов φ1— φ2, возникающая при этом на концах соединительного проводника, создает внутри него электрическое поле, направленное в сторону падения потенциала. Если соединительный проводник является проводником первого рода, то в нем под действием поля начнется перемещение отрицательных зарядов (электронов) в направлении 231, т. е. по проводнику пойдет ток в направлении 132.

Количество электричества (заряд) Δq, проходящее за 1с через поперечное сечение проводника, называется силой тока:

I= Δq/ Δt, (1)

где Δt —промежуток времени прохождения заряда Δq.

Ток, сила и направление которого не изменяются со временем, называется постоянным.

В системе СИ единица силы тока —ампер (А) — является основной.

Движение электронов (рис.1) по соединительному проводнику приведет к разрядке проводников 1 и 2 и к ликвидации разности потенциалов между ними. В результате напряженность поля внутри проводника будет равна нулю и ток прекратится. Для поддержания постоянного тока необходимо иметь специальное устройство Г, внутри которого все время происходило бы разделение разноименных зарядов и перенос положительных зарядов на проводник 1, а отрицательных — на проводник 2. Такое устройство называется генератором или источником тока.

Силы, разделяющие заряды в генераторе, имеют неэлектрическую природу, так как электрические силы могут только соединять, но не разделять разноименные заряды. Поэтому силы, разделяющие заряды в источнике тока, называются сторонними силами. Природа сторонних сил может быть разнообразной. В генераторе постоянного тока эти силы возникают за счет энергии магнитного поля и механической энергии вращения якоря; в аккумуляторе и гальваническом элементе — за счет энергии химических реакций; в полупроводниковом фотоэлементе — за счет электромагнитной энергии (света) и т. п.

Итак, простейшая электрическая цепь постоянного тока должна состоять из соединительного проводника 3 и источника тока Г, непрерывно заряжающего проводники 1 и 2, называемые полюсами источника тока (рис.1). Разделению и переносу зарядов внутри источника тока препятствуют, во-первых, внутреннее электрическое поле, направленное от положительного полюса к отрицательному, и, во-вторых, сопротивление среды источника тока (например, вязкость электролита в аккумуляторе или в гальваническом элементе). Поэтому работа сторонней силы А слагается из работы A1, совершаемой против сил электрического поля внутри источника тока, и работы А', совершаемой против сил сопротивления среды этого источника:

А=A1+А',

причем

где q—арифметическая сумма зарядов (положительных и отрицательных), переносимых сторонней силой на полюсы источника тока вопреки действию электрического поля. Поэтому можно написать

А= q(φ1-φ2)+А'.

Работа, совершаемая сторонней силой внутри источника при перемещении между его полюсами единичного заряда, называется электродвижущей силой источника тока (э. д. с.);

ε=A/q, или ε =(φ1-φ2)+ А' /q (2)

Если полюсы источника тока разомкнуты (соединительный проводник 3 отсутствует), то А'=0, так как в этом случае сторонняя сила не перемещает зарядов внутри источника тока, а лишь поддерживает установившееся (на полюсах) разделение зарядов. Тогда, согласно формуле (2), .

ε =(φ1-φ2)

Электродвижущая сила равна разности потенциалов между разомкнутыми полюсами источника тока.

Разность потенциалов на полюсах источника тока, замкнутого внешней электрической цепью, называется напряжением источника тока.

Напряжение меньше э. д. с. на А'/q. Таким образом, электродвижущая сила равна той максимально возможной разности потенциалов, которая устанавливается на полюсах данного источника тока, когда они разомкнуты. На любом участке внешней электрической цепи, т.е. между любыми двумя поперечными сечениями соединительного проводника 3, существует некоторая разность потенциалов φа-φb=U; она называется напряжением или падением напряжения на этом участке цепи (рис. 1).

Электродвижущая сила и напряжение выражаются в единицах потенциала (вольт).

Источники постоянного тока можно соединять между собой в батареи. Как правило, батареи составляются из источников, имеющих одинаковые электродвижущие силы. При последовательном соединении соседние источники присоединяются друг к другу разноименными полюсами; э. д. с. такой батареи равна сумме э. д. с. всех источников тока. При параллельном соединении положительные полюсы всех источников соединяют вместе; так же поступают и с отрицательными полюсами. В этом случае э. д. с. батареи остается равной э. д. с. отдельного источника; однако от такой батареи можно получить большую силу тока (равную сумме сил токов отдельных источников).

Ток в металлических проводниках. Сопротивление. Закон Ома. Работа тока

Ток в металлических проводниках представляет собой упорядоченное движение свободных электронов (электронная проводимость). Однако это движение затруднено их столкновениями с ионами кристаллической решетки металла, поскольку при таких столкновениях электроны теряют свою скорость (упорядоченного движения). Таким образом, металлический проводник оказывает току определенное сопротивление. Для того чтобы преодолеть это сопротивление и получить постоянный электрический ток, необходимо поддерживать внутри проводника постоянное электрическое поле, т. е. необходимо поддерживать постоянную разность потенциалов (напряжение) на концах проводника. Очевидно, что сила тока должна зависеть по крайней мере от двух факторов: от напряжения, приложенного к проводнику, и сопротивления проводника.

Ом экспериментально установил, что сила тока I в проводнике пропорциональна напряжению U между концами этого проводника:

I=U/R. (3)

R называется электрическим сопротивлением проводника.

Соотношение (3) выражает закон Ома для участка цепи (не содержащего источника тока):

сила тока в проводнике пропорциональна приложенному напряжению и обратно пропорциональна сопротивлению проводника.

За единицу сопротивления принят (Ом) — сопротивление проводника, между концами которого при силе постоянного тока 1А поддерживается напряжение 1В:

Поскольку сопротивление, оказываемое току металлическим проводником, обусловлено столкновением свободных электронов с ионами металла, можно предполагать, что это сопротивление должно зависеть от формы, размеров и вещества проводника. Согласно экспериментальным исследованиям Ома, сопротивление проводника прямо пропорционально его длине / и обратно пропорционально площади поперечного сечения S:

R=ρl/S, (4)

где коэффициент пропорциональности ρ, характеризующий материал, из которого изготовлен проводник, называется удельным сопротивлением вещества проводника. Единицей удельного сопротивления является ом-метр (Ом-м).

Сопротивление и удельное сопротивление проводников зависят от внешних условий, особенно от температуры. С повышением температуры усиливается хаотическое движение ионов металлической решетки, затрудняя тем самым упорядоченное движение электронов. Поэтому сопротивление металлов увеличивается с повышением температуры. Опыт показывает, что в первом приближении сопротивление всех металлов связано с температурой линейной зависимостью:

R=Rо(1+αt), (5)

где Rо — сопротивление проводника при 00C, t—температура, α — температурный коэффициент сопротивления, который показывает во сколько раз изменяется сопротивление проводника при изменении температуры на 1К.

Такая же линейная зависимость от температуры наблюдается и для удельного сопротивления металлов:

ρ=ρо(1+αt), (6)

где ρо — удельное сопротивление проводника при 0°С.

На зависимости сопротивления от температуры основано устройство электротермометров сопротивления: по сопротивлению проводника рассчитывается температура, соответствующая этому сопротивлению.

При очень низкой температуре, меньшей 18К, сопротивление некоторых металлов (алюминия, цинка, свинца и др.) и сплавов скачкообразно уменьшается до нуля; металл становится абсолютным проводником. Это явление называется сверхпроводимостью. Ток, однажды возбужденный в замкнутом сверхпроводнике, не встречает сопротивления и потому существует («циркулирует») очень долгое время (несколько суток).

Опыт показывает, что ток всегда вызывает некоторое нагревание проводника. Если падение напряжения U в проводнике вызвано одним только сопротивлением проводника, то вся работа тока идет на нагревание проводника (и окружающей среды). В этом случае количество теплоты Q, выделяющееся в проводнике, определяется равенствами

Q = А = IUt = I2Rt = U2t/R. (7)

Данные соотношения выражают закон Джоуля — Ленца.

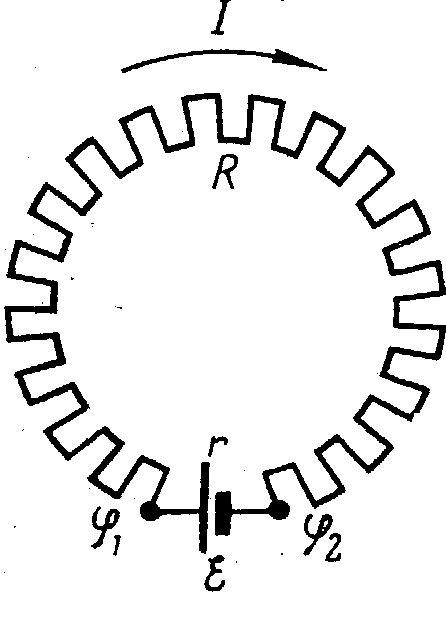

Найдем зависимость между электродвижущей силой ε источника тока и силой тока I в замкнутой электрической цепи (рис. 2).

Рис.2

Сопротивление R проводника, соединяющего полюсы источника тока, принято называть внешним, а сопротивление r самого источника тока — внутренним сопротивлением. Согласно формуле (2),

ε =U+A'/q, (8)

где U—напряжение на внешнем сопротивлении; А'— работа перемещения заряда q внутри источника тока, т. е. работа тока на внутреннем сопротивлении r. Тогда, согласно формуле (7), А = I2rt. Подставляя это выражение работы в формулу (8) и учитывая, что q=It и U=IR, можем написать

ε=IR+ I2rt/ It,

откуда

ε=IR+ Ir, (9)

Так как, согласно закону Ома, произведения IR и Ir представляют собой падения напряжения на внешнем и внутреннем участках цепи, то соотношению (9) можно дать следующее толкование:

в замкнутой электрической цепи электродвижущая сила источника тока равна сумме падений напряжения на всех участках цепи.

Тогда

I= ε/(R+r) (10)

Сила тока пропорциональна электродвижущей силе и обратно пропорциональна полному сопротивлению цепи [закон Ома для замкнутой электрической цепи].

Полное сопротивление цепи, состоящей из нескольких последовательно соединенных проводников, равно сумме сопротивлений отдельных проводников

R=R1+R2+R3+…

При параллельном соединении нескольких проводников их общее сопротивление меньше сопротивления каждого отдельного проводника

![]()