- •Алматы 2014

- •2.2 Конспект лекционных занятий

- •1.1 Особенности построения цифровых систем передачи.

- •1.2 Дискретизация во времени

- •1.3 Квантование сигнала по уровню

- •3.1 Дифференциальная импульсно-кодовая модуляция

- •3.2 Реализация дикм

- •3.3 Адаптивная дикм

- •3. 4 Дел ьта - модул яция

- •4.1 Структурная схема оконечной станции первичной цтс

- •4.2 Принципы синхронизации в цсп

- •4.3 Генераторное оборудование цсп

- •5.1 Иерархия цсп с и км.

- •5.2 Принципы объединения и разделения цифровых потоков.

- •Синфазно-синхронное объединение и разделение потоков.

- •5.4 Синхронное объединение.

- •5.5 Асинхронное объединение.

- •6.1 Иерархия цифровых систем передачи на основе импульсно-кодовой модуляции

- •6.2 Объединение цифровых потоков в плезиохронной цифровой иерархии

- •6.3 Плезиохронная цифровая иерархия

- •7.2 Синхронная цифровая иерархия

- •8.1. Функциональная схема мультиплексора

- •8.2. Конфигурации мультиплексоров

- •8.3. Структурная схема мультиплексора

- •10.1. Искажения цифрового сигнала в линейном тракте

- •10.2. Линейные коды цсп

- •10.2.1. Линейные коды с сохранением тактовой частоты

- •10.2.2 Блочные двоичные коды

- •10.2.3. Коды с понижением тактовой частоты

- •10.2.4 Комбинированные линейные коды

- •11.1 Общие сведения

- •15.4.2 Тактовая синхронизация регенератора

- •15.4.3 Автоматические регулировки в регенераторе

- •11.1 Цифровая система передачи икм-15.

- •11.2 Цифровая система передачи икм-30.

- •12.1 Цифровая система передачи икм-120.

- •12.3 Система передачи икм-480.

- •12.4 Цифровая система передачи икм-1920.

- •Лекция №13 Принципы построения волоконно-оптических систем передачи

- •13.1 Введение

- •13.2 Обобщенная структурная схема волоконно-оптической системы передачи

- •13.3 Классификация волоконно-оптических систем передачи. Способы уплотнения оптических кабелей

- •Лекция № 14 Основные узлы волоконно-оптических систем передачи

- •14.1 Передающие оптические модули.

- •14.2 Приемные оптические модули.

- •14.3 Линейные коды восп

- •14.4 Оптический ретранслятор.

- •15.1 Общие сведения

- •15. 2 Организация проектирования вокм

- •15.3 Технико-рабочий проект.

- •15.4 П роектирования компонентов восп

- •15.5 Проектирование передатчика.

- •15.6 Проектирование приемника.

6.3 Плезиохронная цифровая иерархия

Цифровые потоки - это последовательности 0 и 1, передаваемых по линии связи. Нули и единицы могут нести информацию о речи, тексте, изображении и т.д. При этом скорости потоков будут, естественно, отличаться: для текста - 50...100 бит/с, для компьютерных данных - 200 бит/с и выше, для речи - 64 кбит/с, для подвижной «картинки» - более 100 Мбит/с.

К системам передачи, стоящим в самом низу иерархической лестницы, относится аппаратура ИКМ-30. У подобных систем передачи сравнительно невысокая скорость цифрового потока (около 2 Мбит/с), что делает их пригодными для организации связи между АТС по обычным городским и сельским кабелям связи, образующим довольно обширную сеть подземных магистралей. Объединение цифровых потоков в этих системах осуществляется, как мы видели, по принципу «чередования кодовых комбинаций». Введение в них синхросигнала и различных служебных символов потребовало дополнительных каналов и привело к тому, что скорость объединенного цифрового потока стала больше суммы скоростей объединяемых потоков.

Скорость передачи по междугородным симметричным кабелям связи может быть увеличена до 8 Мбит/с. По каждой паре этих кабелей могут работать четыре системы ИКМ-30 или пять систем ИКМ-24. Чтобы обеспечить одновременную работу этих систем, нужно объединять их выходные потоки. Аппаратура, осуществляющая это объединение, называется по числу образованных каналов - ИКМ-120. Скорость потока на выходе этой аппаратуры 8,448 Мбит/с.

Более мощные потоки цифровой информации можно «гнать» по парам коаксиальных кабелей, волокнам оптических кабелей, стволам спутниковых и радиорелейных линий связи. Для образования высокоскоростных потоков объединяют цифровые потоки четырех систем ИКМ-120. В результате скорость передачи в линии возрастает до 34,368 Мбит/с. Число каналов в новой системе равно 480, поэтому она получила название ИКМ-480.

Поступая далее аналогичным образом, получаем при слиянии четырех потоков систем передачи ИКМ-480 суммарный цифровой поток со скоростью 139,264 Мбит/с. Это уже аппаратура ИКМ-1920.

Только с помощью одной коаксиальной пары или одного оптического волокна можно связать друг с другом почти 2000 телефонных аппаратов в одном городе с таким же количеством аппаратов в другом городе. А ведь в кабелях не одна такая пара и не одно такое волокно.

Объединение потоков с выравниванием скоростей получило название плезиохронного (почти синхронного), а существующая иерархия скоростей передачи цифровых потоков, а, значит, и систем передачи типа ИКМ - плезиохронной цифровой иерархией (в англоязычном написании Plesiohronous Digital Hierarhy - PDH).

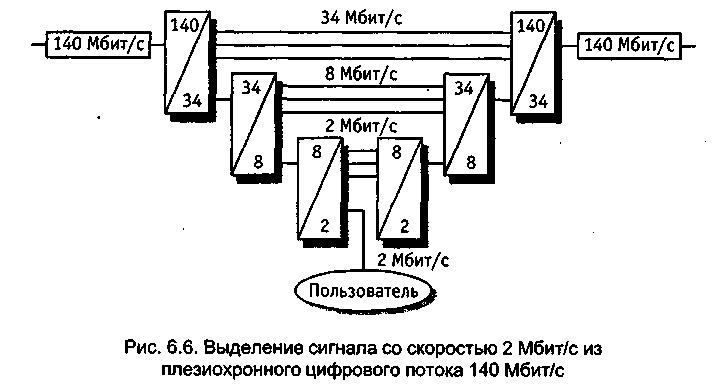

Плезиохронная цифровая иерархия была разработана в начале 80-х годов прошлого столетия. На системы передачи данной иерархии возлагались большие надежды. Однако она оказалась очень негибкой: чтобы вводить в цифровой поток высокоскоростной или выводить из него низкоскоростные потоки, необходимо полностью «расшивать», а затем снова «сшивать» высокоскоростной поток. Это требует установки большого числа мультиплексоров и демультиплексоров. Ясно, что делать эту операцию часто весьма дорого. На рис. 6.6 показана операция выделения потока со скоростью 2 Мбит/с из PDH потока со скоростью 140 Мбит/с.

В этом случае пришлось один поток со скоростью 140 Мбит/с демультиплексировать в четыре потока со скоростями 34 Мбит/с; затем один поток в 34 Мбит/с - в четыре потока 8 Мбит/с и только после этого «расшить» один поток 8 Мбит/с на четыре потока со скоростями 2 Мбит/с. Только таким сложным путем можно вывести или ввести поток пользователя в PDH-системах передачи.

Недостатком систем передачи плезиохронной цифровой иерархии является также то, что при нарушении синхронизации группового сигнала восстановление синхронизации первичных цифровых потоков происходит многоступенчатым путем, а это занимает довольно много времени. В настоящее время среди систем передачи PDH «выживают» только системы первого уровня иерархии, снабженные новой аппаратурой так называемого гибкого мультиплексирования, которая обеспечивает кроссовые соединения каналов 64 кбит/с; выделение и ввод отдельных каналов 64 кбит/с в любом наборе; пользовательские интерфейсы от двухпроводных окончаний для телефона до окончаний базового доступа в цифровую сеть с интеграцией услуг; видео-конференцсвязь и многое другое. Можно сказать, что гибкие мультиплексоры немного продлили жизнь PDH систем.

Но самое главное, что заставило уже в середине 80-х годов XX в. искать новые подходы к построению цифровых иерархий систем передачи, это почти полное отсутствие возможностей автоматически контролировать состояние сети связи и управлять ею. А без этого создать надежную сеть связи с высоким качеством обслуживания практически невозможно. Все эти факторы и побудили разработать еще одну цифровую иерархию.

Литература: Доп. 4 [ 220-227 ]

Контрольные вопросы:

1.Алгоритм формирования модуля STM-1 на основе компонентного потока Е1.

2.Синхронные транспортные модули STM-1 и размещение контейнеров в них. Формирование STM-16.

3.Ввод плезиохронных цифровых потоков в STM-1.

Лекция №7 Объединение цифровых потоков в синхронной цифровой иерархии

Качественно новым этапом в развитии цифровых систем передачи является создание синхронной цифровой иерархии - СЦИ (или Synchronous Digital Hierarchy - SDH).

Технология СЦИ определяется как набор цифровых структур, стандартизированных с целью транспортирования определенных объемов информации, и реализуется как комплексный процесс переноса информации, включая функции контроля и управления. Системы передачи СЦИ рассчитаны на транспортирование цифровых потоков (сигналов) ПЦИ различных стандартов и уровней, а также широкополосных сигналов, связанных с внедрением новых услуг электросвязи.

Как и в ПЦИ, на каждом уровне СЦИ стандартизированы скорости передачи группового сигнала и структуры циклов. МСЭ-Т принял рекомендации по следующим уровням: первый уровень со скоростью передачи 155,52 Мбит/с; четвертый уровень со скоростью передачи 622,08 Мбит/с; шестнадцатый уровень со скоростью передачи 2488,32 Мбит/с. Скорости соответствующих уровней получаются умножением скорости первого уровня на число, соответствующее наименованию уровня.

В качестве основного формата сигнала в СЦИ принят синхронный транспортный модуль - СТМ (или Synchronous Transport Modul -STM), имеющий скорость передачи 155,52 Мбит/с и включающий в себя цифровые потоки европейского и североамериканского стандартов ПЦИ. Синхронный транспортный модуль представляет собой блочную циклическую структуру с периодом повторения 125 мкс. Основной модуль STM-1, модули высших уровней STM-4, STM-16, STM-64 и STM-256 кроме основной информационной нагрузки, несут значительный объем избыточных сигналов, обеспечивающих функции контроля, управления и обслуживания и ряд вспомогательных функций.

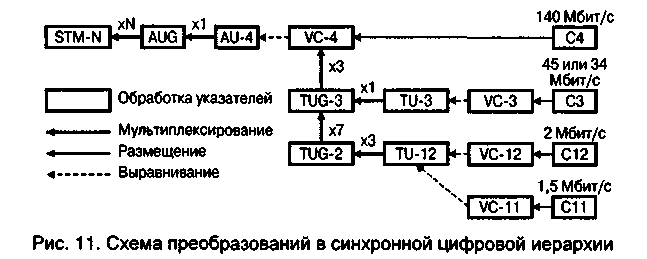

Структурная схема временного группообразования или мультиплексирования для STM-N потоков ПЦИ европейского и североамериканского стандартов приведена на рис. 11.

Исходная информационная нагрузка пакуется в контейнеры С (Container) соответствующего уровня, представляющие базовые элементы структуры мультиплексирования SDH, соответствующих уровням ПЦИ. Рассмотрим пример формирования синхронного транспортного модуля N-го уровня.

Четверичный цифровой поток европейского стандарта Е4 со скоростью передачи 140 Мбит/с, что соответствует 2176 байтам на длительности цикла Тц = 125 мкс, путем добавления выравнивающих байт преобразуется в контейнер уровня С-4; третичный цифровой поток ЕЗ с числом 537 байт на длительности Тц = 125 мкс путем добавления выравнивающих байт преобразуется в контейнер уровня С-3. Аналогично цифровой поток североамериканского стандарта ПЦИ уровня DS3 со скоростью передачи 45 Мбит/с преобразуется также в контейнер уровня С-3. Первичный цифровой поток Е1 путем добавления выравнивающих бит преобразуется в контейнер типа С-12, а североамериканский DS1 - в контейнер С-11.

Затем контейнеры С-4, С-3, С-12 или С-11 посредством операции размещения преобразуются в виртуальные контейнеры VC (Virtual Container - VC) соответствующего уровня с периодом 125 или 250 мкс. Виртуальный контейнер VC получается из контейнера С путем добавления в структуру последнего байт трактового заголовка РОН (Path Over Head), обеспечивающего контроль качества тракта и передачу аварийной и эксплуатационной информации. Условно операция размещения заключается в том, что информация, содержащаяся в контейнере С, размещается на определенных позициях виртуального контейнера, чередуясь с битами трактового заголовка.

Для европейского стандарта СЦИ имеют место следующие типы виртуальных контейнеров:

VC-12, содержащий контейнер С-12 и трактовый заголовок -РОН, который путем выравнивания, заключающегося в добавлении байт указателя PTR (PoinTeR - указатель), преобразуется в компонентный блок уровня TU-12 (Tributary Unit - TU);

VC-3 - виртуальный контейнер высшего уровня, содержащий контейнер С-3, трактовый заголовок - РОН, и далее выравниванием и добавлением байт указателя PTR преобразуется в компонентный блок уровня TU-3;

VC-4 - виртуальный контейнер высшего уровня, содержащий контейнер С-4, трактовый заголовок, и путем выравнивания и добавления байт PTR преобразуется в административный блок AU-4 (Administrative Unit - AU).

Соответствующим мультиплексированием с коэффициентами мультиплексирования равными 3, 7 и 1, формируются группы компонентных блоков TUG (Tributary Unit Group) второго TUG-2 и третьего (высшего) TUG-З уровней.

Как следует из рис. 11, виртуальный контейнер VC-4 формируется либо на основе контейнера С-4, либо путем мультиплексирования с коэффициентом мультиплексирования, равным 3, из компонентных блоков TUG-З. Виртуальный контейнер VC-4 преобразуется в административный блок AU-4, а последний с помощью мультиплексирования преобразуется в группу административных блоков AUG.

Формирование синхронного транспортного модуля уровня N STM-N осуществляется путем мультиплексирования группы административных блоков с коэффициентом мультиплексирования, равным N порядку STM, и добавлением в его структуру заголовка регенерационной секции RSOH (Regeneration Section Over Head) и заголовка мультиплексной секции MSOH (Multiplex Section Over Head).

Рассмотрим пример формирования модуля STM-1 на основе компонентного потока Е1.

Шаг 1. Все начинается с формирования контейнера С-12, наполняемого компонентным цифровым потоком Е1 со скоростью 2,048 Мбит/с. Этот поток, для удобства последующих пояснений, лучше представить в виде цифровой 32-байтной последовательности, циклически повторяющейся с периодом 125 икс, т.е. с периодом STM-1 (это так, если учесть, что 2,048-106-125-1ГГ6/8 = 32 байта).

К этой последовательности в процессе формирования контейнера С-12 добавляются выравнивающие, фиксирующие, управляющие и упаковывающие биты, составляющие два байта. Следовательно, размер контейнера С-12 равен 34 байтам.

Шаг 2. Далее к контейнеру С-12 добавляется трактовый заголовок РОН длиной в один байт с указанием маршрутной информации, используемой, в основном, для сбора статистики прохождения контейнера по трактам передачи. В результате формируется виртуальный контейнер VC-12 размером 35 байт.

Шаг 3. Добавление указателя PTR длиной в один байт преобразует виртуальный контейнер VC-12 в субблок (трибный блок) TU-12 размером 36 байт.

Шаг 4. Последовательность субблоков TU-12 в результате байт-мультиплексирования с коэффициентом мультиплексирования, равным 3, преобразуется в группу субблоков (грибных блоков) TUG-2 с суммарной длиной последовательности 3 х 36 = 108 байтов.

Шаг 5. Последовательность TUG-2 подвергается повторному мультиплексированию с коэффициентом мультиплексирования равным 7, в результате чего формируется последовательность длиной 108 х 7 = 756 байт. К этой последовательности добавляются 18 байт индикации нулевого указателя - NPI и фиксированного пустого поля - FS и получается группа субблоков TUG-3 размером 774.

Шаг 6. Полученная цифровая последовательность вновь байт-мультиплексируется с коэффициентом, равным 3, и формируется группа субблоков TUG-3 с суммарной длиной 774 х 3 = 2322 байта.

Шаг 7. Происходит формирование виртуального контейнера высшего порядка VC-4 в результате добавления к последовательности группы блоков TUG-3 трактового заголовка длиной 9 байтов и 18 байтов пустого поля. Размер VC-4 равен 2322 + 9 + 18 = 2349 байт.

Шаг 8. На последнем этапе происходит формирование синхронного транспортного модуля STM-1. При этом сначала формируется административный блок AU-4 путем добавления указателя PTR длиной 9 байт, который располагается в секционном заголовке ЗОН, а затем получается группа административных блоков AUG путем формального мультиплексирования с коэффициентом, равным 1. К группе AUG добавляется заголовок регенерационной секции RSOH емкостью 27 байт и заголовок мультиплексной секции MSOH емкостью 45 байт и тем самым завершается формирование STM-1 длиной 2349 + 9 + 27 + 45 = 2430 байт, что при цикле, равном Тц = 125 мкс, соответствует скорости передачи, равной 2430 х 8/125 х КГ6 = 155,52 Мбит/с.

Синхронный транспортный модуль уровня N получается мультиплексированием цифрового потока STM-1 с соответствующим коэффициентом мультиплексирования.