- •Алматы 2014

- •2.2 Конспект лекционных занятий

- •1.1 Особенности построения цифровых систем передачи.

- •1.2 Дискретизация во времени

- •1.3 Квантование сигнала по уровню

- •3.1 Дифференциальная импульсно-кодовая модуляция

- •3.2 Реализация дикм

- •3.3 Адаптивная дикм

- •3. 4 Дел ьта - модул яция

- •4.1 Структурная схема оконечной станции первичной цтс

- •4.2 Принципы синхронизации в цсп

- •4.3 Генераторное оборудование цсп

- •5.1 Иерархия цсп с и км.

- •5.2 Принципы объединения и разделения цифровых потоков.

- •Синфазно-синхронное объединение и разделение потоков.

- •5.4 Синхронное объединение.

- •5.5 Асинхронное объединение.

- •6.1 Иерархия цифровых систем передачи на основе импульсно-кодовой модуляции

- •6.2 Объединение цифровых потоков в плезиохронной цифровой иерархии

- •6.3 Плезиохронная цифровая иерархия

- •7.2 Синхронная цифровая иерархия

- •8.1. Функциональная схема мультиплексора

- •8.2. Конфигурации мультиплексоров

- •8.3. Структурная схема мультиплексора

- •10.1. Искажения цифрового сигнала в линейном тракте

- •10.2. Линейные коды цсп

- •10.2.1. Линейные коды с сохранением тактовой частоты

- •10.2.2 Блочные двоичные коды

- •10.2.3. Коды с понижением тактовой частоты

- •10.2.4 Комбинированные линейные коды

- •11.1 Общие сведения

- •15.4.2 Тактовая синхронизация регенератора

- •15.4.3 Автоматические регулировки в регенераторе

- •11.1 Цифровая система передачи икм-15.

- •11.2 Цифровая система передачи икм-30.

- •12.1 Цифровая система передачи икм-120.

- •12.3 Система передачи икм-480.

- •12.4 Цифровая система передачи икм-1920.

- •Лекция №13 Принципы построения волоконно-оптических систем передачи

- •13.1 Введение

- •13.2 Обобщенная структурная схема волоконно-оптической системы передачи

- •13.3 Классификация волоконно-оптических систем передачи. Способы уплотнения оптических кабелей

- •Лекция № 14 Основные узлы волоконно-оптических систем передачи

- •14.1 Передающие оптические модули.

- •14.2 Приемные оптические модули.

- •14.3 Линейные коды восп

- •14.4 Оптический ретранслятор.

- •15.1 Общие сведения

- •15. 2 Организация проектирования вокм

- •15.3 Технико-рабочий проект.

- •15.4 П роектирования компонентов восп

- •15.5 Проектирование передатчика.

- •15.6 Проектирование приемника.

КАЗАХСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ им.аль-Фараби

Факультет физико-технический

Образовательная программа по специальности «РЭТ»

|

Утверждено на заседании Ученого совета Физико-технического факультета Протокол № 10 от « 31» мая 2013 г. Декан факультета _____________ Давлетов А. Е. |

КОНСПЕКТ ЛЕКЦИИ

по дисциплине

« Многоканальные системы передачи информации »

Для студентов специальности «5В071900 Радиотехника, электроника и телекоммуникация»

4 курс, р/о,

семестр - осенний,

количество кредитов 3

Лектор: Есназаров Есенкельди Куанышбеович

ст, преплодаватель тел. 8777 741 8012,

e-mail: esenkeldy_47 @mail.ru, каб 412.

Преподаватель (практические, семинарские, лабораторные занятия):

Есназаров Есенкельди Куанышбеович

тел. 8777 741 8012, e-mail: esenkeldy_47 @mail.ru, каб 412.

Алматы 2014

2.2 Конспект лекционных занятий

Лекция № 1 Цифровые системы передачи

1.1 Особенности построения цифровых систем передачи.

Преимуществи цифровых методов передачи перед аналоговыми.

Высокая помехоустойчивость.

Слабая зависимость качества передачи от длины линии связи.

Стабильность параметров каналов ЦСП.

Эффективность использования пропускной способности каналов для передачи дискретных сигналов.

Возможность построения цифровой сети связиВысокие технико-экономические показатели.

Аппаратура ЦСП состоит из аппаратуры формирования и приема цифровых сигналов, а также аппаратуры линейного тракта.

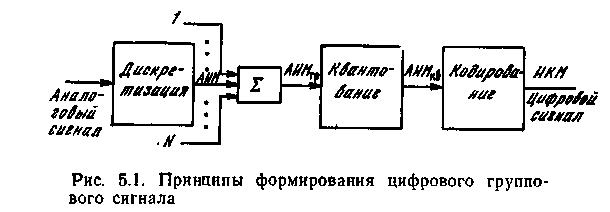

Цифровой сигнал формируется в оборудовании аналого-цифрового преобразо-вания первичных ЦСП или в оборудовании временного группообразования ЦСП более высокого уровня. При передаче телефонных сигналов по каналам ЦСП с ВРК предусма-тривает последовательное выполнение следующих основных операций (рис. 5.1):

1) дискретизации индивидуальных телефонных сигналов по времени, в результате чего формируется импульсный сигнал, промодулированный по амплитуде, т. е. АИМ сигнал;

2) объединения N индивидуальных АИМ сигналов в групповой АИМ сигнал с использованием принципов временного разделения каналов;

3) квантования группового АИМ сигнала по уровню;

4) последовательного кодирования отсчетов группового АИМ сигнала, в результате чего формируется групповой ИКМ сигнал, г. е. цифровой сигнал.

1.2 Дискретизация во времени

В

системах передачи с ВРК, каждый канальный

сигнал представляет собой периодическую

последовательность

импульсов, промодулированных исходным

сигналом. В

процессе формирования АИМ сигнала

осуществляется

дискретизация непрерывного (аналогового)

сигнала по

времени в соответствии с известной

теоремой дискретизации: любой

непрерывный сигнал, ограниченный по

спектру верхней частотой![]() полностью

определяется последовательностью своих

дискретных

отсчетов, взятых через промежуток

времени

полностью

определяется последовательностью своих

дискретных

отсчетов, взятых через промежуток

времени![]() называемый

периодом дискретизации. В соответствии

с этим

частота дискретизации выбирается

из условия

называемый

периодом дискретизации. В соответствии

с этим

частота дискретизации выбирается

из условия![]()

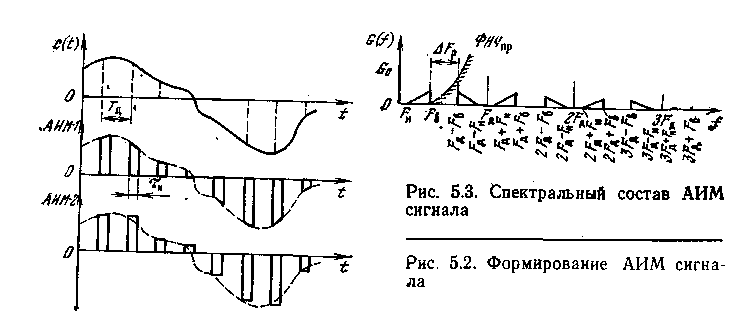

Частотный спектр модулированной последовательности при АИМ однопо-лярного сигнала содержит (рис. 5.3):

-

постоянную составляющую![]()

- составляющие с частотами исходного модулирующего сигнала Fн..Fв

- составляющие с частотой дискретизации Fд и ее гармоник kFд

-

составляющие боковых полос (нижней и

верхней) при частоте дискретизации

и ее гармониках

![]()

При

дискретизации двуполярных сигналов

(телефонных, звукового вещания) в

спектре АИМ сигнала практически

отсутствуют постоянная

составляющая и составляющие с частотами

![]()

Из рис. 5.3 видно, что для

восстановления исходного непрерывного

сигнала из АИМ сигнала на приеме

достаточно поставить

ФНЧ с частотой среза, равной FB,

который

выделит исходный сигнал.

Поскольку для телефонного сигнала

![]() то

то

![]() должна

выбираться из условия

должна

выбираться из условия

![]() Реально

выбрана

Реально

выбрана

![]() что позволяет упрощать требования к

ФНЧ приема.

что позволяет упрощать требования к

ФНЧ приема.

Выбор частоты дискретизации широкополосных групповых сигналов имеет свои особенности [6].

В соответствии с рис. 5.1 после дискретизации канальные сигналы представляющие собой последовательности АИМ отсчетов, сдвинутых по времени друг относительно друга, объединяются, в результате чего образуется групповой АИМ сигнал (АИМгр). На рис 5.5 над каждым отсчетом указан номер канала, к которому он относится. Групповой АИМ сигнал передается между выходом формирователя АИМ сигнала (АИМ модулятора) и входом кодирующего устройства в оконечном оборудовании передачи и выходом декодирующего устройства и входом устройства разделения канальных сигналов (временного селектора) в оконечном оборудовании приема.

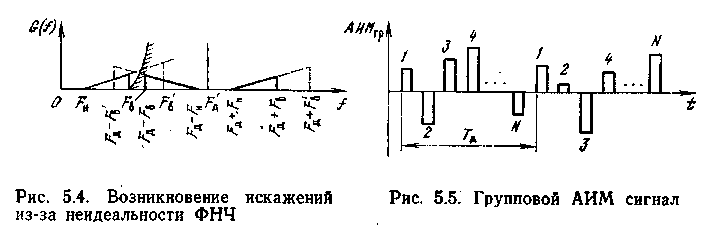

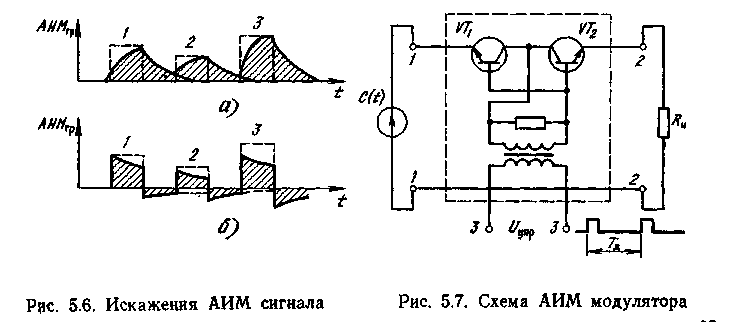

Искажения, возникающие из-за ограничения полосы частот сверху назы- ваются искажениями первого рода. Ограничение полосы частот сверху связано с наличием реактивных элементов в цепях, по которым проходит групповой АИМ сигнал, с ограниченным быстродействием транзисторов, используе-мых в узлах формирования АИМ сигнала, и с другими факторами. Характер возникающих искажений при передаче прямоугольных импульсов показан на рис. 5.6, а. При этом, как правило, достаточно учитывать влияние только предшествующего канала, так как влияние более отдаленных по времени каналов оказывается малозаметным. Искажения, возникающие из-за ограничения полосы частот снизу, называются искажениями второго рода. Это ограничение происходит из-за наличия в цепях группового сигнала реактивных элементов (трансформаторов, емкостей и др.). Характер возникающих искажений при передаче прямоугольных импульсов показан на рис. 5.6,б В отличие от искажений первого рода выбросы обратной полярности затухают медленно, поэтому влиянию подвергается даже каналы существенно удаленные по времени от влияющего канала.

Это делает искажения второго рода более опасными по сравнению с искажениями первого рода. В реальных трактах возникают искажения обоих типов.

На рис.

5.7 в качестве примера приведена упрощенная

схема АИМ модулятора,

выполненного в виде сбалансированного

ключа на

транзисторах

![]() При

наличии импульса в управляющем сигнале

ключ открывается и через нагрузку

протекает ток, пропорциональный

входному сигналу, а между импульсами

управляющего сигнала

При

наличии импульса в управляющем сигнале

ключ открывается и через нагрузку

протекает ток, пропорциональный

входному сигналу, а между импульсами

управляющего сигнала

![]() ключ оказывается

в закрытом (разомкнутом)

состоянии и ток через нагрузку не

протекает. Режимы работы транзисторов

должны быть подобраны таким образом,

чтобы в открытом

состоянии сопротивление ключа было как

можно меньше, а в

закрытом — стремилось к бесконечности.

ключ оказывается

в закрытом (разомкнутом)

состоянии и ток через нагрузку не

протекает. Режимы работы транзисторов

должны быть подобраны таким образом,

чтобы в открытом

состоянии сопротивление ключа было как

можно меньше, а в

закрытом — стремилось к бесконечности.

В результате в нагрузке формируется сигнал в виде АИМ-1. Управляющее импульсное напряжение в нагрузку не поступает, т. е. подавляется. Это объясняется тем, что управляющее напряжение поступает одновременно на базы VT1 и VT2 и вызывает появление эмиттерных токов, которые протекают через нагрузку в противоположных направлениях. Если транзисторы имеют одинаковые параметры, то эти токи равны по величине и суммарный ток в нагрузке оказывается равным нулю.

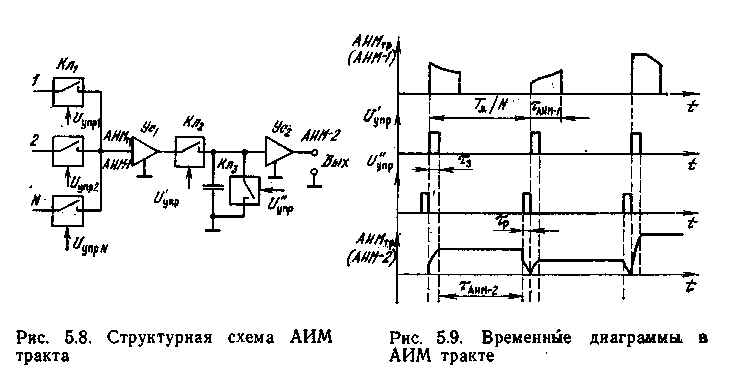

После

объединения канальных сигналов

формируется групповой

АИМ сигнал, который перед операцией

квантования необходимо

преобразовать в АИМ-2. Принцип преобразования

сигналов АИМ-1

в АИМ-2 можно пояснить с помощью схемы,

представленной

на рис. 5.8. На вход усилителя Ус1 с выходов

канальных АИМ модуляторов поступает

групповой АИМ-1 сигнал. Ключ Кл2

замыкается

одновременно с Кл1 и подключает к выходу

Ус1 накопительный конденсатор, который

за короткое время заряда т3

заряжается

до уровня, соответствующего амплитуде

текущего АИМ отсчета.

Время заряда обеспечивается достаточно

малым благодаря

небольшому выходному сопротивлению![]() После

размыкания

ключей

После

размыкания

ключей

![]() напряжение

заряда конденсатора остается практически

неизменным до момента замыкания ключа

Клз.

Это обусловливается

тем, что входное сопротивление Ус2

выбирается достаточно

большим, предотвращая разряд конденсатора.

После замыкания

напряжение

заряда конденсатора остается практически

неизменным до момента замыкания ключа

Клз.

Это обусловливается

тем, что входное сопротивление Ус2

выбирается достаточно

большим, предотвращая разряд конденсатора.

После замыкания

![]() конденсатор

быстро разряжается и оказывается

подготовленным

к поступлению очередного АИМ отсчета.

Таким образом,

на выходе

конденсатор

быстро разряжается и оказывается

подготовленным

к поступлению очередного АИМ отсчета.

Таким образом,

на выходе

![]() формируется

групповой АИМ сигнал с плоской

вершиной отсчетов, т. е. сигнал АИМ-2. На

рис. 5.9 приведены

временные диаграммы, поясняющие работу

схемы. Ключи

формируется

групповой АИМ сигнал с плоской

вершиной отсчетов, т. е. сигнал АИМ-2. На

рис. 5.9 приведены

временные диаграммы, поясняющие работу

схемы. Ключи

![]() могут быть реализованы, как и Кль

по схеме, приведенной

на рис. 5.7.

могут быть реализованы, как и Кль

по схеме, приведенной

на рис. 5.7.

Амплитуды

отсчетов при АИМ-2 поддерживаются

практически неизменными в течение всего

канального интервала![]() что

обеспечивает устойчивую работу

кодирующего

устройства, на вход которого поступает

групповой АИМ

сигнал.

что

обеспечивает устойчивую работу

кодирующего

устройства, на вход которого поступает

групповой АИМ

сигнал.