- •Тема 1: Основы геологии

- •Тема 2: Минералы

- •Тема 3: Горные породы

- •Пласты высинивание пласту

- •Тема 4. Эндогеннные процессы

- •Тема 4: Эндогеннные процессы

- •Тема 5. Экзогенные процессы

- •Тема 5. Экзогенные процессы

- •Тема 6. Основы гидрогеологии

- •Тема 6. Основы гидрогеологии

- •Тема 7. Основы грунтоведения.

- •Тема 7. Основы грунтоведения.

- •Тема 7. Основы грунтоведения.

- •- Для глинистых грунтов; 2 - для песчаных грунтов

Л

Е К Ц И Я 5

План

лекции:

Классификация

горных пород по происхождению.

Геологическая

хронология, возраст горных пород.

Магматические

породы.

Осадочные

породы.

Метаморфические

породы.

Горными

породами называют природные образования,

состоящие из отдельных минералов и их

ассоциаций. Изучением состава,

происхождения и физических свойств

горных пород занимается наука петрография.

Образовались

горные породы в результате разнообразных

геологических процессов, протекавших

при различных физико-химических

условиях. В зависимости от условий

образования их делят на три генетические

группы:

Магматические

—первичные:

А.

Глубинные (интрузивные) - граниты,

сиениты, диориты, габбро и др.

Б.

Излившиеся (эффузивные)- диабазы,

порфиры, базальты, туфовые лавы и др.

Осадочные

— вторичные:

А.

Механические, обломочные отложения:

1)рыхлые - валуны, щебень, гравий, песок;

2) сцементированные — песчаники,

конгломераты, брекчии.

Б.

Органогенные и химические образования-

различные известняки, доломиты,

магнезиты, гипс, ангидрит.

Метаморфические

(видоизмененные) - гнейс, мраморы,

кварциты Возраст горных пород,

геохронология

Изучением

продолжительности и последовательности

геологических событий занимается

геохронология. Она в свою очередь

подразделяется: на абсолютную и

относительную.

Методы

определения абсолютного возраста.

Метод

ленточных глин - основан на явлении

изменения состава осадков, которые

отлагаются в спокойном водном бассейне

при сезонном изменении климата. За 1

год образуется 2 слоя. В осенне-зимний

сезон отлагается слой глинистых пород,

а в весенне-летний образуется слой

песчаных пород. Зная количество таких

пар слоев, можно определить - сколько

лет формировалась вся толща.

Методы ядерной

геохронологии.

Эти

методы опираются на явление радиоактивного

распада элементов. Скорость этого

распада постоянна и не зависит от

каких-либо условий, происходящих на

Земле. При радиоактивном распаде

происходит изменение массы радиоактивных

изотопов и накопление продуктов распада

- радиогенных стабильных изотопов. Зная

период полураспада радиоактивного

изотопа, можно определить возраст

минерала его содержащего. Для этого

нужно определить соотношение между

содержанием радиоактивного вещества

и продукта его распада в минерале.

В

ядерной геохронологии основными

являются:

Свинцовый

метод - используется процесс распада

235U, 238U,

232Thна изотопы 207Pbи

206Pb, 208Pb.

Используются минералы: монацит, ортит,

циркон и уранинит. Период полураспада

~4,5 млрд. лет.

Калий-аргоновый

- при распаде К изотопы 40К (11%) переходят

в аргон 40Ar, а остальные

в изотоп 40Ca. Поскольку К

присутствует в породообразующих

минералах (полевые шпаты, слюды, пироксены

и амфиболы), метод широко применяется.

Период полураспада ~1.3млрд. лет.

Рубидий-стронциевый - используется

изотоп рубидия 87Rbс

образованием изотопа стронция

87Sr(используемые минералы

- слюды содержащие рубидий). Из-за

большого периода полураспада (49.9 млрд.

лет) применяется для наиболее древних

пород земной коры.

20Тема 3: Горные породы

Абсолютная

геохронология

устанавливает время возникновения

горных пород и др. геологических явлений

в астрономических единицах (годах).

Радиоуглеродный

- применяется в археологии, антропологии

и наиболее молодых отложений Земной

коры. Радиоактивный изотоп углерода

14С образуется при реакции космических

частиц с азотом 14Nи

накапливается в растениях. После их

гибели происходит распад углерода 14С,

и по скорости распада определяют время

гибели организмов и возраст вмещающих

пород (период полураспада 5.7тыс. лет).

Методы

относительной геохронологии подразделяются

на палеонтологические и непалентологические.

Палеонтологические

методы (биостратиграфия): в основе

метода-определения видового состава

ископаемых остатков древних организмов

и представления об эволюционном развитии

органического мира, согласно которого

в древних отложениях находятся остатки

простых организмов, а в более молодых

- организмы сложного строения. Эта

особенность используется для определения

возраста пород.

Не

палеонтологические методы подразделяются

на: литологические, структурно-тектонические

и геофизические.

Литологические

методы разделения толщ опираются на

различия отдельных слоев, составляющих

изучаемую толщу по цвету, вещественному

составу (минералогопетрографическому),

текстурным особенностям.

С

труктурно-тектонический метод - в его

основе лежит представление о существования

перерывов в осадконакоплении на крупных

участках земной коры. Перерывы в

осадконакоплении наступают тогда,

когда участок морского бассейна, где

накапливалась осадочная толща, становится

приподнятым и на этот период здесь

прекращается формирование осадков. В

последующее геологическое время данный

участок может вновь начать погружение,

снова стать морским бассейном, в котором

происходит накопление новых осадочных

толщ. Граница между толщами представляет

собой поверхность несогласия. По таким

поверхностям проводят расчленение

осадочной толщи на пачки и сопоставляют

их в соседних разрезах. Толщи, заключенные

между одинаковыми поверхностями

несогласия рассматриваются как

одновозрастные. В отличие от литологического

метода структурно-тектонический метод

используется для сопоставления крупных

стратиграфических подразделений в

толщах.

Г

еофизические методы основаны на

сравнении пород по физическим свойствам.

По своей геологической сущности

геофизические методы близки

минералого-петрографическому методу,

поскольку и в этом случае выделяются

отдельные горизонты, сопоставляются

их физические параметры и по ним

проводится корреляция разрезов.

Геофизические методы не носят

самостоятельного характера, а применяются

в комплексе с другими методами.

Рассмотренные

методы абсолютной и относительной

геохронологии позволили определить

возраст и последовательность образования

горных пород, а также установить

периодичность геологических явлений

и выделить этапы в длительной истории

Земли. В каждый этап последовательно

накапливались толщи пород, и это

накопление происходило в определенный

промежуток времени. Поэтому всякая

геохронологическая классификация

содержит двойную информацию и объединяет

две шкалы - стратиграфическую и

геохронологическую. Стратиграфическая

шкала отражает последовательность

накопления толщ, а геохронологическая

шкала - соответствующий этому процессу

период времени.

На

основе большого количества данных по

различным регионам и континентам была

создана общая для земной коры Международная

геохронологическая шкала, отражающая

последовательность подразделений

времени, в течение которых формировались

определенные комплексы отложений и

эволюцию органического мира.

В

стратиграфии подразделения рассматриваются

от крупных к мелким: эонотема - группа

- система - отдел -ярус. Им соответствуют:

эон - эра - период - эпоха - век. Каждое

подразделение в геохронологической

шкале имеет свое название. Названия

происходят от греческих слов (археос

-древний и т.д.) или от места, где они

впервые были выделены. Кроме того,

каждое подразделение имеет свой цвет

и индекс, который состоит из начальных

букв названия подразделения и цифр.

Например: alQiiiозначает -

аллювиальные (речные) позднечетвертичные

отложения, eC1 - элювиальные

раннекаменноугольные отложения и т.д.

21Относительная

геохронология

определяет возраст пород и последовательность

их образования стратиграфическими

методами, а раздел геологии, изучающий

взаимоотношения горных пород во времени

и пространстве называется стратиграфией.

Геохронологическая таблица |

||||

эон |

эра (группа) |

период (система) |

эпоха (отдел) |

|

|

Кайнозойская |

Четвертичный Q |

Голоцен Позднечетвертичный Среднечетвертичный Раннечетвертичный |

Qiv Qiii Qii Qi |

|

Kz 67 млн. лет |

Неогеновый N |

Верхненеогеновый Ранненеогеновый |

N2 N1 |

|

|

Палеогеновый (Pg) p |

Позднепалеогеновый Среднепалеогеновый Раннепалеогеновый |

(Pg3) P3 (Pg2) P2 (Pg1) P1 |

|

|

Меловой (Cr) K |

Верхнемеловой Раннемеловой |

(Cr2) K2 (Cr1) K1 |

|

Мезозойская Mz 173 млн. лет |

Юрский J |

Позднеюрский Среднеюрский Раннеюрский |

J3 J2 J1 |

>s о п о о. ш X га е |

Триасовый T |

Позднетриасовый Среднетриасовый Раннетриасовый |

T3 T2 T1 |

|

|

Пермский P |

Верхнепермский Раннепермский |

P2 P1 |

|

|

|

Каменноугольный C |

Позднекаменноугольный Среднекаменноугольный Раннекаменноугольный |

C3 C2 C1 |

|

Палеозойская Pz 330 млн. лет |

Девонский D |

Позднедевонский Среднедевонский Раннедевонский |

D3 D2 D1 |

|

Силурийский S |

Среднесилурийский Раннесилурийский |

S2 S1 |

|

|

|

Ордовикский O |

Позднеордовикский Среднеордовикский Раннеордовикский |

O3 O2 O1 |

|

|

Кембрийский (Cm) е |

Позднекембрийский Среднекембрийский Раннекембрийский |

(Cm3) ез (Cm2) е2 (Cmi) ei |

>s о со О 1 С S |

Протерозойская-PR >2100 млн. лет |

|

Венд Рифей |

PR3 PR2 PR1 |

Архейская AR > 1000 млн. лет |

Не имеет общепринятых подразделений. Подразделения имеют местное значение. |

|||

Магматизм

и магматические горные породы

Магма

- это вещество Земли в расплавленном

жидком состоянии. Она образуется в

Земной коре и верхней мантии в интервалах

глубин 30-400 км. По составу - это силикатный

расплав + атомы растворенных металлов

и растворенные газы.

Из

магматического очага магма движется

к поверхности Земли. При этом ее

внутреннее давление и температура

понижаются, начинается процесс

кристаллизации и переход из жидкого в

твердое

22

состояние.

Образуются магматические горные породы.

Это общая схема магматического процесса.

В свою очередь в нем выделяют два типа

(или две ветви).

Интрузивный

магматизм - процесс внедрения магмы в

вышележащие толщи и ее кристаллизация

в земной коре не достигая поверхности

на разных глубинах. Для этого процесса

характерно медленное снижение

температуры и давления, кристаллизация

в замкнутом пространстве. Магматические

породы состоят из полностью

раскристаллизованных зернистых

агрегатов породообразующих минералов.

Такие магматические породы называются

интрузивными .

Эффузивный

магматизм или вулканизм - процесс

проникновения магмы в земную кору и

выход ее в жидком расплавленном

состоянии на поверхность Земли. При

этом , происходит резкое снижение

температуры и давления в расплаве и

от него отделяются растворенные газы.

И уже такой расплав называют лавой.

При резком снижении tи

Р происходит быстрое остывание лавы

и переход ее в твердое состояние. При

этом кристаллизоваться успевают

немногие минералы и образуются породы

неполнокристаллические- эффузивные

.

Образующиеся

при остывании магмы интрузивные тела

разделяются по глубинам образования

и по форме.

Формы

залегания магматических пород.

Интрузивные

тела меньших размеров разделяются по

условиям залегания во вмещающих породах

на согласные и секущие. Согласные тела

формируются между пластами пород - это

Если

магма застывает в трещинах пересекающих

напластование пород, то образуются

секущие тела - это

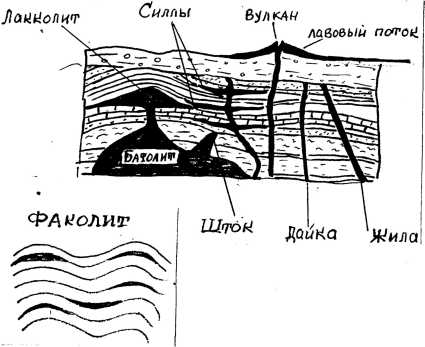

Рис.

1 Формы залегания магматических пород.

Эф

фузивный магматизм тоже можно

рассматривать как несколько

последовательных процессов.

Излияние

лавы и сопутствующих продуктов и

образование вулканических пород.

Скорость движения или подвижность

лавы зависит от ее химического состава.

Лавы основного состава с t~1200

о наиболее подвижны. Они образуют

лавовые потоки и покровы, удаляясь от

центров извержения на несколько км .

Лавы кислого состава вязкие и

малоподвижные.

Характер

отделения газов от магмы зависит от

степени ее насыщенности ими. Как правило,

отделение газов имеет взрывной характер.

При этом увлекаются не застывшие частицы

лавы, которые, застывая в воздухе, дают

твердые продукты извержения- бомбы,

лаппили и пепел. Твердые продукты

извержения в зависимости от размеров

могут вместе с газами уноситься на

различные расстояния. Бомбы - крупные

куски застывшей лавы перемещаются

недалеко от кратера вулкана. А вот пеплы

- мельчайшие частицы лавы, размером до

1 мм, могут образовать

23

Батолиты

-

глубинные, наиболее крупные тела

(размеры достигают сотен км ).Шток

- отличается от батолита меньшими

размерами и часто образуется как

ответвление от батолита или на некотором

удалении от него.силлы,

лакколиты

и лополиты.жилы

и дайки.

Для них характерна небольшая мощность

(несколько м) и значительная длина (до

нескольких км ).

пепловые

тучи (наподобие пылевых) и уноситься

газами на несколько км. Смешиваясь с

парами воды, они оседают вместе с ливнями

и иногда это приводит к катастрофическим

последствиям.

Выделение

газов предшествует и сопровождает

извержение лав и может продолжаться

после прекращения извержения. Часто

вулканическая деятельность не

сопровождается излиянием лав, а

представляет только выбросы газа и

пепла.Вулканические газы, остывая,

превращаются в твердое вещество и

могут представлять месторождения

серы, борной кислоты, карбонатов и др.

Поствулканические

процессы - это процессы, связанные с

затуханием активного вулканизма.

Продуктами выделения являются пар и

горячая вода. Вылетая из недр, периодически

и под большим напором они образуют

гейзеры. При отсутствии напора пар а-

образуются термальные источники .

Характеристика

магматических пород:

Минеральный

состав - минералы подразделяют на

породообразующие (главные и второстепенные)

и акцессорные.

Строение

магматических пород - включает понятия

структура и текстура.

Структура

горных пород (от лат. structura-взаиморасположение,

соотношение, связь) - это обобщенный

показатель внутреннего строения и

взаимоотношения зерен минералов в

горной породе (плакат). Чтобы определить

структуру нужно знать размеры и форму

зерен минералов, взаимное их расположение,

степень кристалличности. Текстура -

способ заполнения пространства и

рассматривается как внешний облик

пород. Например, при кристаллизации

основных пород может происходить

обособление в пространстве темноцветных

и светлоокрашенных минералов.

Химический

состав. Основным признаком классификации

по химическому составу является

содержание SiO2 . Все

магматические породы по содержанию

кремнезема делятся на :

ультраосновные

SiO2 >45% основные SiO2

до 45-52% средние SiO2 до

52-65% кислые SiO2 до 65-75%

От

ультраосновных к кислым породам меняется

соотношение в них между минералами

темноокрашенными и светлоокрашенными.

Это отражается на общем цвете пород

-от темных и темно-зеленых через серые

(диорит) до светлых и яркоокрашенных

гранитов.

24

Группы пород и размеры обломков, мм |

Рыхлые |

Сцементированные |

Минерал ьный состав |

||

обломки остроуголь ные |

обломки окатанные |

обломки остроуголь-ные |

обломки окатанные |

||

Крупнообломоч ные (псефиты) более 100 |

Глыбы Щебень Дресва |

Валуны Галечник Гравий |

Глыбовая брекчия брекчия |

Конгломераты

|

Обломки пород разного генезиса и состава |

Среднеобломоч ные (псаммиты) 0.1 - 5 |

Пески |

Песчаники

|

Кварц, полевые шпаты, слюды, гранат |

||

25

Мелкообломоч ные (олевриты), 0.1 - 0.01 |

Лесс, лессовидные суглинки |

Алевролиты |

Кварц, кальцит, доломит, глинистые минералы: каолинит, гидорслю- ды |

Тонкообломоч |

|

|

Каолинит |

ные |

Глины |

Аргиллиты |

монтмори |

(пелиты), |

|

мергели |

ллонит, |

менее 0.01 |

|

|

кальцит |

Таблица

3. Хемогенные и биогенные осадочные

породы |

Название пород |

|

|

|

Хемогенные (химические) |

Биогенные (биохимические) |

|

Структура Текстура |

Кристаллическая |

Биоморфная биосоматическая |

Г лавные минералы |

Состав |

Массивная слоистая полосчатая |

Биогенная |

|

Хлориды |

Каменная соль Сильвинит |

|

Галит Сильвин |

Сульфаты |

Гипс Ангидрит |

|

Гипс Ангидрит |

Карбонаты |

Известняки

Доломитизированные известняки Мергели |

Известняки

Мергели Мел Травертин |

Кальцит Доломит Кальцит, доломит Кальцит, глинистые минералы, каолинит Кальцит |

Кремнистые породы |

|

Диатомиты Трепелы Опоки |

Опал Халцедон |