- •1 Общие сведения о насосах, насосных установках

- •1.4. Основные параметры насосов. Единицы измерения. Приборы для измерения параметров насосов

- •2 Лопастные насосы

- •2.1 Характеристики и режимы работы лопастных насосов

- •2.2 Изменение характеристик насосов при изменении частоты вращения. Универсальная характеристика

- •2.4 Кавитация в лопастных насосах

- •4.2 Насосные станции для забора грунтовых и артезианских вод, для систем водоснабжения из поверхностных водоисточников

2.4 Кавитация в лопастных насосах

Явление кавитации

в текущей жидкости возникает в тех

случаях, когда статическое давление в

какой-либо области ее потока снижается

до давления насыщенных паров

![]() .

Для обычной воды это давление зависит

практически только от ее температуры

и не превышает для естественных условий

(

.

Для обычной воды это давление зависит

практически только от ее температуры

и не превышает для естественных условий

(![]() )

0,004 МПа, или

)

0,004 МПа, или

![]() м.

м.

В месте понижения давления жидкость вскипает с образованием многочисленных пузырьков – каверн, заполненных паром и небольшим количеством газа, находившегося в ней до возникновения явления кавитации в растворенном состоянии. Паровые каверны двигаются вместе с потоком жидкости и попадают в область, в которой статическое давление превышает давление насыщенных паров. Пар в кавернах мгновенно конденсируется, образуется глубокий вакуум, и жидкость устремляется к центрам каверн с высокой скоростью и разрушает их. Процесс кавитации, или нарушения и восстановления сплошности потока, завершается.

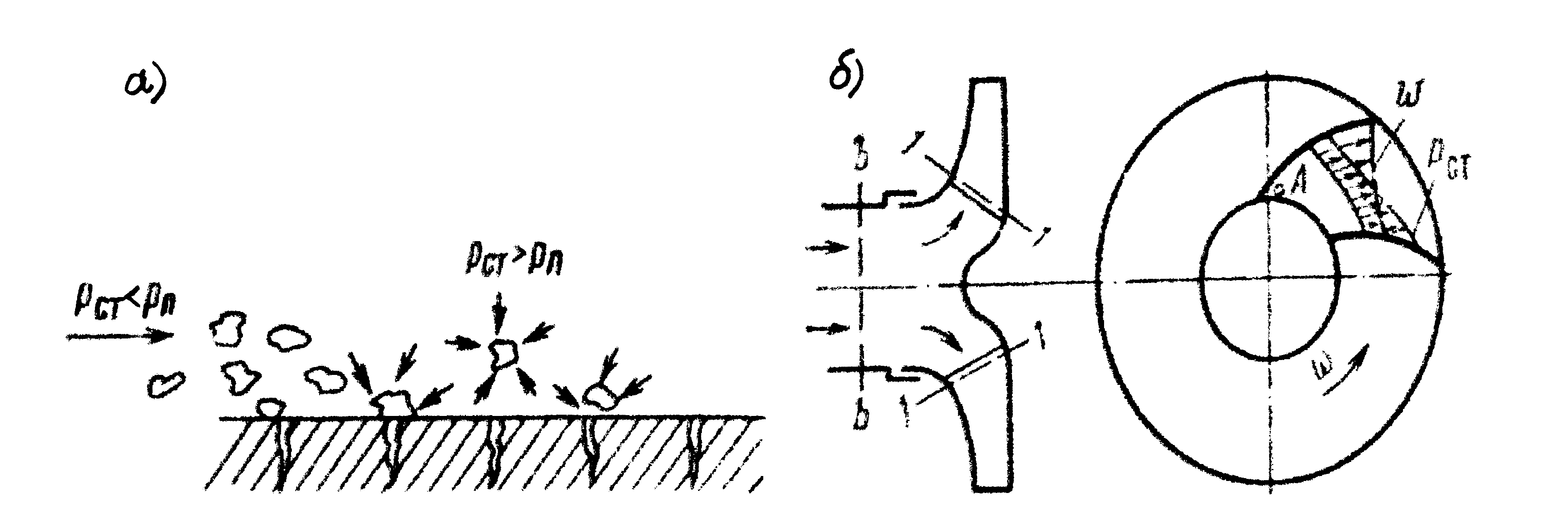

Скорости частиц жидкости, устремляющихся к центру каверн, довольно высокие. Поэтому при смыкании каверн происходит местный гидравлический удар, сопровождаемый шумом и вибрациями. В момент его возникновения местные давления могут достигать нескольких десятков МПа. При возникновении кавитации резко возрастают потери напора в потоке жидкости. Если каверны исчезают вблизи какой-либо стенки, то следующие с большой частотой местные гидравлические удары через некоторый промежуток времени начинают разрушать ее поверхность, действуя как гидравлические клинья, образовавшиеся в результате проникновения частиц жидкости в мельчайшие поры материала стенки (рисунок 2.8.а).

а – схема кавитационного разрушения материала стенки;

б – схема входного участка насоса

Рисунок 2.8 - Процесс кавитации в лопастных насосах

Выделившееся из жидкости в каверну небольшое количество газа (воздуха) при быстром ее смыкании не успевает раствориться вновь. Поэтому газ сжимается, давление в нем, а, следовательно, и его кратковременная температура значительно возрастают, развиваются электролитические процессы. Все это приводит к возникновению у стенки химических, тепловых и электролитических процессов, повышающих разрушительное воздействие кавитации на ее материал. Поверхность стенки приобретает характерный «изъязвленный» вид. Такой тип разрушения материала получил название кавитационная эрозия.

Исходя из механизма возникновения кавитационной эрозии, можно полагать, что стенка будет разрушаться менее интенсивно, если ее выполнить из химически стойкого, более вязкого и упругого материала, а так же если ее поверхность чисто обработать.

В лопастных насосах кавитация возникает в той области их проточной части, где статическое давление в перекачиваемой жидкости наименьшее: у входа на лопасть с тыльной стороны на максимальном диаметре (точка А на рисунке 2.8 б). При дальнейшем движении жидкости благодаря передаче ей лопастями энергии статическое давление в ее потоке возрастает, что приводит к разрушению каверн. В зоне разрушения каверн происходит кавитационная эрозия стенок лопастей и дисков центробежного рабочего колеса, а у осевых насосов и внутренней части корпуса. При развитой кавитации изменяется (обычно падает) напор, потребляемая мощность и к.п.д. насоса. Работа насоса может сопровождаться шумом и вибрациями.

Теоретическими

исследованиями процесса кавитации

лопастных насосов введено понятие

критического

кавитационного запаса

![]() - это превышение полной (статической и

кинетической) удельной энергии потока

жидкости перед входом в насос над

удельной энергией давления насыщенных

паров при возникновении кавитации в

нем.

- это превышение полной (статической и

кинетической) удельной энергии потока

жидкости перед входом в насос над

удельной энергией давления насыщенных

паров при возникновении кавитации в

нем.

Критический кавитационный запас зависит от геометрических размеров рабочего колеса, подачи и частоты вращения насоса:

![]() ,

,

где

![]() - кавитационный коэффициент быстроходности,

значение которого можно принять для

обычных центробежных насосов по следующим

данным:

- кавитационный коэффициент быстроходности,

значение которого можно принять для

обычных центробежных насосов по следующим

данным:

|

50 - 70 |

70 - 80 |

80 - 150 |

150 - 250 |

|

600 - 750 |

800 |

800 - 1000 |

1000 - 1200 |

Условия бескавитационной работы насоса:

![]() >

или

>

или

![]() >

>

![]() ,

,

где

и

![]() - кавитационный запас (м) и давление Па)

в жидкости перед насосом, при которых

кавитация не возникает.

- кавитационный запас (м) и давление Па)

в жидкости перед насосом, при которых

кавитация не возникает.

Критический

кавитационный запас

можно

определить не только теоретически, но

и экспериментально

в результате испытаний насоса. Понижая

давление

во всасывающем трубопроводе задвижкой,

или снижая уровень воды в источнике,

искусственно выводят насос на режимы

с кавитацией. По результатам испытаний

строят графическую зависимость

![]() при

и

при

и

![]() (постоянное значение расхода поддерживают

задвижкой на напорном трубопроводе) –

срывную

кавитационную характеристику

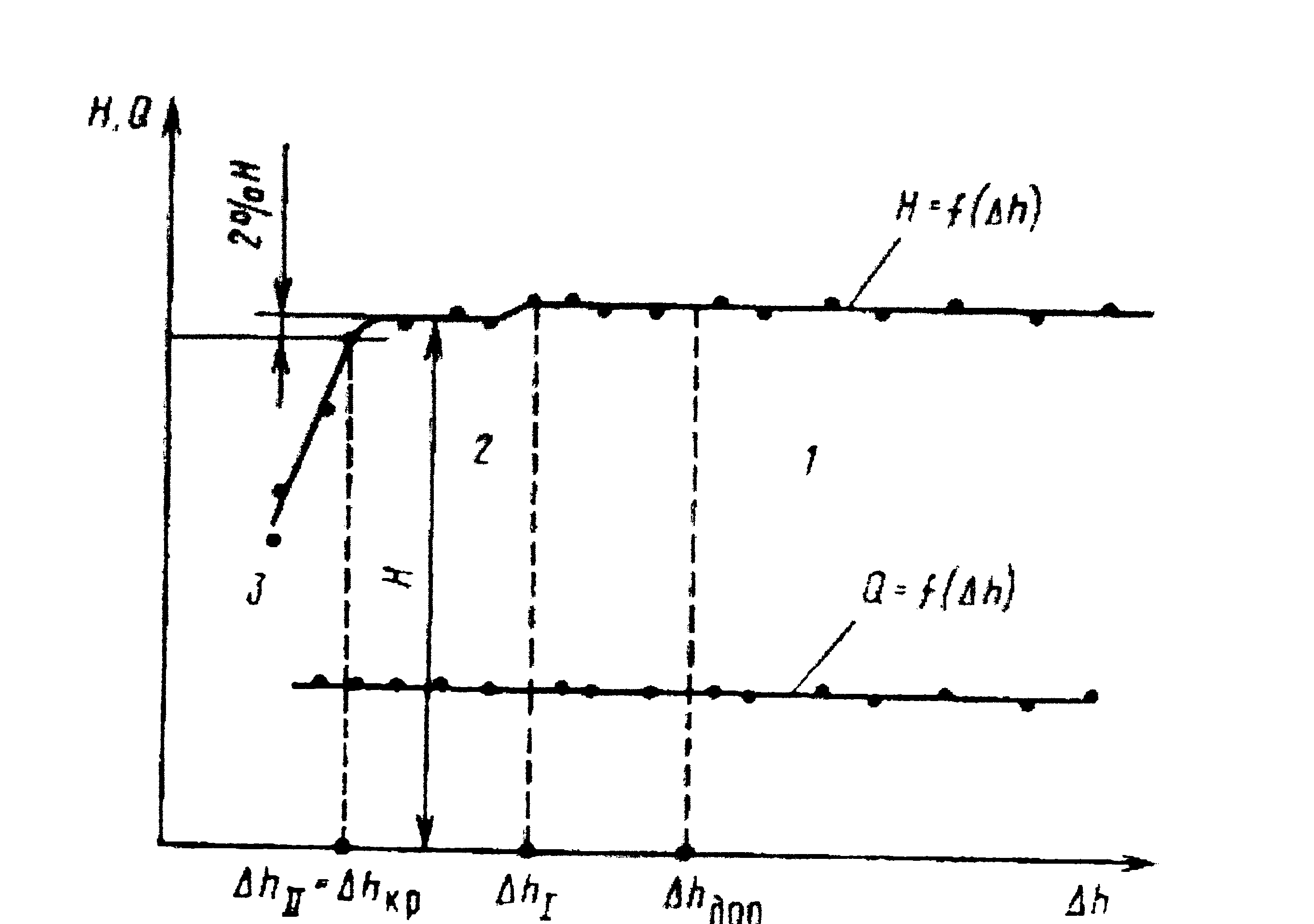

насоса (см. рисунок 2.9).

(постоянное значение расхода поддерживают

задвижкой на напорном трубопроводе) –

срывную

кавитационную характеристику

насоса (см. рисунок 2.9).

Рисунок 2.9 - Срывная кавитационная характеристика насоса

На срывной кавитационной характеристике можно отметить три своеобразные области работы насоса по кавитационному запасу (разделены вертикальными пунктирными линиями):

1 – характеризуется отсутствием кавитации в проточной части насоса, напор не изменяется при изменении кавитационного запаса:

![]() ;

;

2 – характеризуется

наличием в проточной части насоса

отдельных очагов кавитации. В этой

области возможны незначительное

изменение напора, а при длительной

работе насоса – кавитационная эрозия.

Поэтому эксплуатация насоса в ее пределах

допускается только на кратковременный

период. Границу между 1-й и 2-й областями

определяют либо по началу изменения

напора

,

либо акустическими, виброметрическими

и другими способами. Этой границе

соответствует кавитационный запас

![]() - первый критический режим насоса;

- первый критический режим насоса;

3 - характеризуется

наличием в проточной части насоса весьма

развитой кавитации и значительным

снижением напора по мере снижения

.

Работа насоса в этой области недопустима.

Границей между 2-й и 3-й областями является

или пунктирная вертикальная линия,

проходящая через точку резкого перегиба

кривой

,

или при пологом характере этого перегиба

– двухпроцентное падение напора 2%

.

Этой границе соответствует кавитационный

запас

![]() - второй критический режим насоса. Часто

- второй критический режим насоса. Часто

![]() называют критическим кавитационным

запасом насоса (

называют критическим кавитационным

запасом насоса (![]() ).

).

Допустимый

кавитационный запас

насоса можно вычислить по формуле:![]()

![]() ,

,

где

- коэффициент запаса,

![]() ;

;

а – коэффициент,

зависящий от значения

![]() ,

его значения принимают:

,

его значения принимают:

|

0 |

2 |

4 |

6 |

8 |

10 |

12 |

14 |

16 |

18 |

а |

1,6 |

1,37 |

1,2 |

1,13 |

1,1 |

1,09 |

1,08 |

1,07 |

1,06 |

1,06 |

![]() - коэффициент, зависящий от

,

его приближенно принимают следующим:

- коэффициент, зависящий от

,

его приближенно принимают следующим:

|

1,0 |

1,25 |

1,5 |

2,0 |

2,5 |

3,0 |

|

1,1 |

1,1 |

1,094 |

1,052 |

1,014 |

1,0 |

и

![]() - наружный и входной диаметры рабочего

колеса;

- наружный и входной диаметры рабочего

колеса;

![]() - коэффициент, зависящий от рода жидкости,

для воды

=1.

- коэффициент, зависящий от рода жидкости,

для воды

=1.

Допустимый

кавитационный запас

![]() должен располагаться в 1-й области работы

насоса по

.

должен располагаться в 1-й области работы

насоса по

.

Таким же образом

получают срывные кавитационные

характеристики при нескольких подачах

.

По ним строят кавитационную характеристику

насоса в виде

![]() при

при

![]() .

.

Законы подобия при кавитации сохраняются, если оперировать величинами как напором, т.е.:

![]() и

и

![]() ,

,

тогда кавитационные характеристики насоса с одной частоты вращения на другую пересчитывают по формуле:

![]() и

и

![]() ,

,

где и - подача и кавитационный запас насоса при исходной частоте вращения ;

![]() и

и

![]() - подача и кавитационный запас насоса

при частоте вращения

- подача и кавитационный запас насоса

при частоте вращения

![]() и режиме работы насоса, кинематически

подобном режиму работы при частоте

вращения

.

и режиме работы насоса, кинематически

подобном режиму работы при частоте

вращения

.

Насос будет нормально работать в бескавитационном режиме, если отметка его установки будет не меньше суммы отметки минимально возможного уровня воды в источнике и допустимой высоты всасывания насоса.

3 Другие типы насосов и водоподъемников

3.1 Объемные насосы. Принцип действия, конструкции и основные параметры поршневых насосов

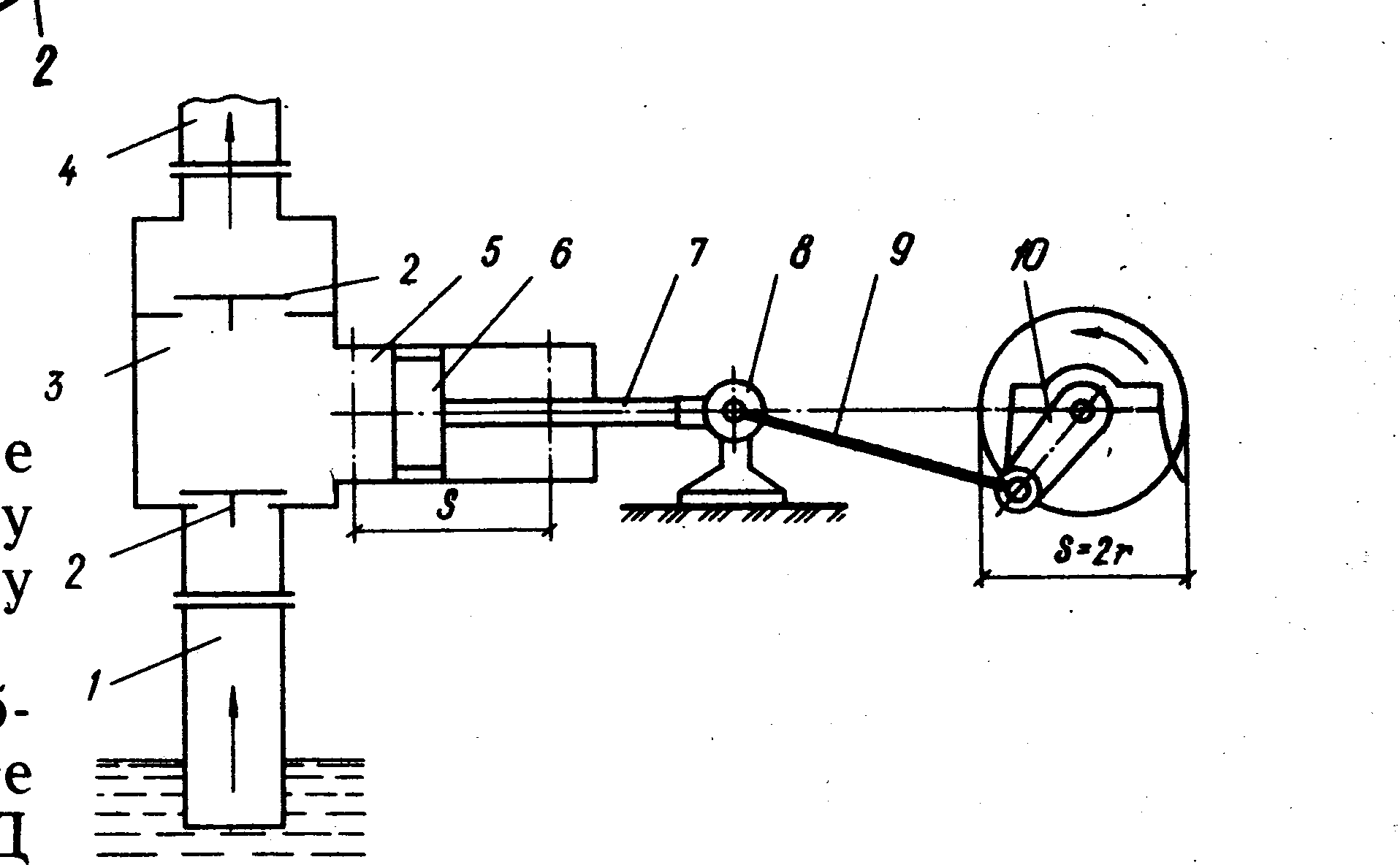

Поршневой насос одностороннего действия (см. рисунок 3.1) состоит из корпуса, внутри которого расположены рабочая камера с всасывающим и напорным клапанами, и цилиндр с поршнем, совершающим возвратно-поступательное движение. К корпусу присоединены всасывающий и напорный трубопроводы. Вращательное движение вала приводного двигателя преобразуется в возвратно-поступательное движение поршня с помощью кривошипно-шатунного механизма.

1 – всасывающий трубопровод; 2 – клапаны; 3 – корпус; 4 – напорный трубопровод; 5 – рабочая камера; 6 – поршень; 7 – шток; 8 – ползун;

9 - шатун; 10 – кривошип

Рисунок 3.1 - Поршневой насос одностороннего действия

При ходе поршня

вправо в цилиндр засасывается объем

жидкости

![]() (где

(где

![]() - площадь поршня:

- площадь поршня:

![]() - ход поршня). При ходе поршня влево этот

же объем вытесняется в напорный

трубопровод. Таким образом, насос

одностороннего действия за один оборот

кривошипа совершает один цикл всасывания

и один цикл нагнетания (рабочий).

- ход поршня). При ходе поршня влево этот

же объем вытесняется в напорный

трубопровод. Таким образом, насос

одностороннего действия за один оборот

кривошипа совершает один цикл всасывания

и один цикл нагнетания (рабочий).

Теоретическая подача насоса в этом случае составляет:

![]() ,

,

где

- частота вращения кривошипа, мин![]() .

.

Действительная подача меньше теоретической вследствие запаздывания закрывания напорного и всасывающего клапанов, утечек через клапаны, сальниковые и поршневые уплотнения, а также за счет выделения воздуха или газов из перекачиваемой жидкости.

Поэтому действительная подача

![]() ,

,

где

![]() - объемный КПД насоса или коэффициент

наполнения, зависящий от размеров насоса

и составляющий 0,9 – 0,99.

- объемный КПД насоса или коэффициент

наполнения, зависящий от размеров насоса

и составляющий 0,9 – 0,99.

Теоретически поршневой насос может развивать любой напор. Однако практически напор ограничивается в зависимости от прочности отдельных деталей, а также от мощности двигателя, приводящего насос в действие.

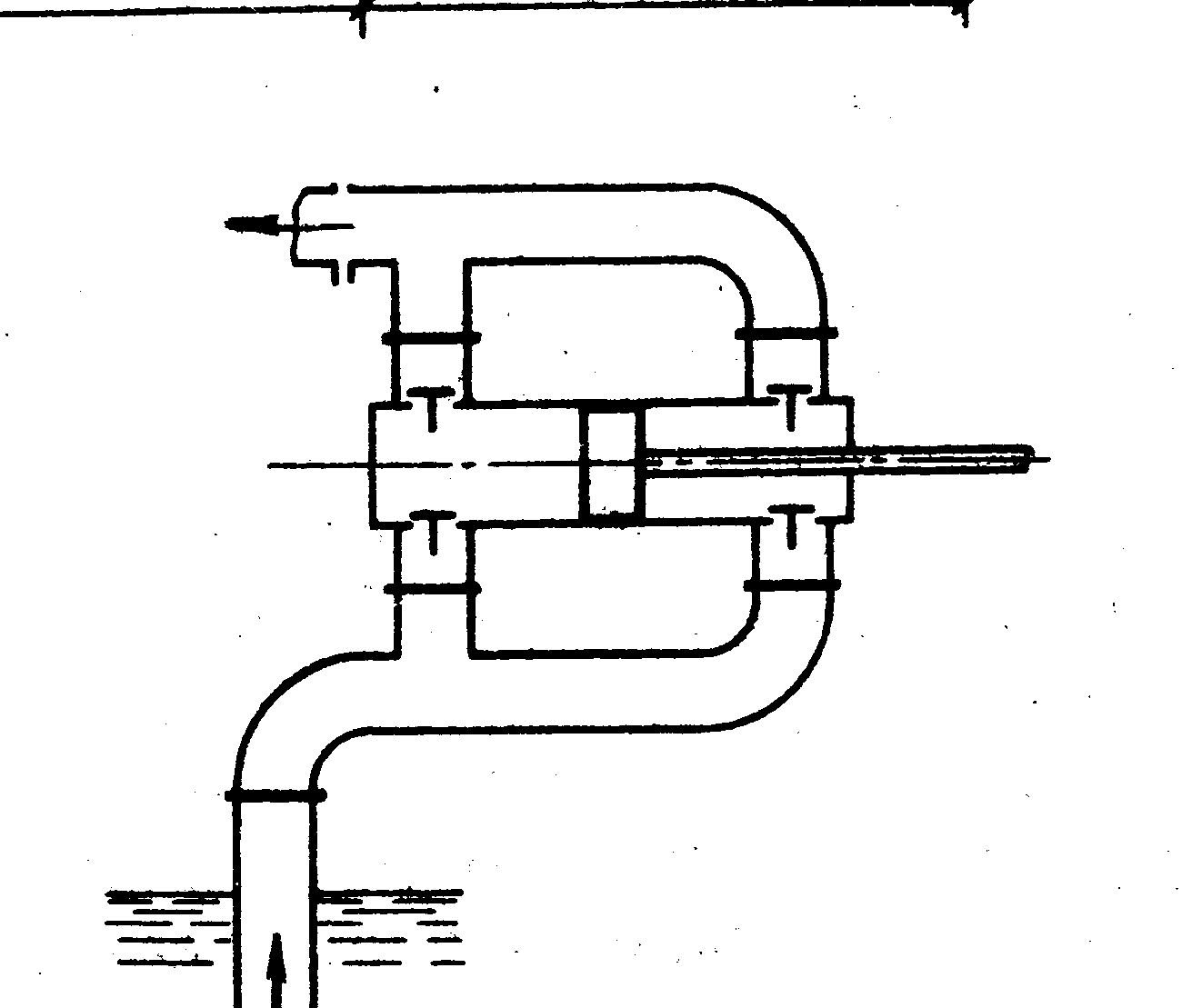

Основной недостаток поршневых насосов одностороннего действия – прерывистая и неравномерная подача. Существует несколько способов уменьшения неравномерности движения жидкости в системе, соединенной с поршневым насосом. Одним из них является применение поршневых насосов двустороннего действия (см. рисунок 3.2).

Рисунок 3.2 - Поршневой насос двустороннего действия

В таких насосах камеры с клапанами располагаются по обе стороны цилиндра, и, поэтому, движение поршня в любую сторону является рабочим: циклу всасывания в левой камере соответствует цикл нагнетания в правой, и наоборот. Подача поршневого насоса двустороннего действия почти вдвое больше подачи насоса одностороннего действия тех же геометрических размеров:

![]() ,

,

где

![]() - площадь сечения штока.

- площадь сечения штока.

Другим весьма эффективным способом является использование многопоршневых насосов с параллельным включением цилиндров, поршни которых приводятся в движение от общего коленчатого вала.

Для обеспечения возможно более равномерной подачи поршневых насосов и уменьшения инерции масс жидкости, заполняющей систему, практикуется также устройство воздушных колпаков. Вследствие большой упругости воздуха, находящегося в колпаке, во время цикла нагнетания происходит его сжатие и поглощение части объема жидкости, прерывающего среднюю за рабочий цикл подачу. Во время цикла всасывания воздух расширяется, и процесс вытеснения жидкости в напорный трубопровод продолжается.

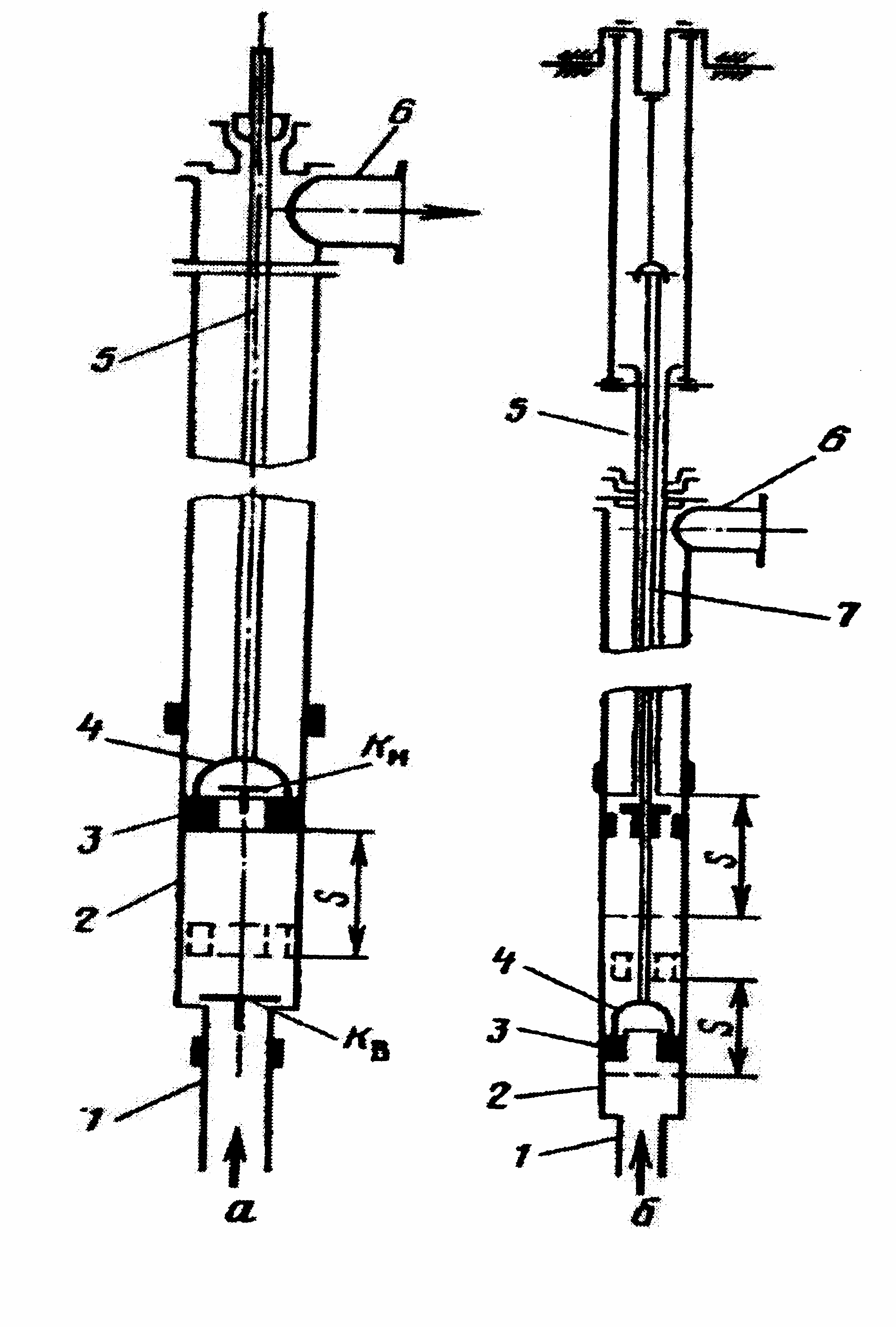

Для подъема воды из скважин используют поршневые штанговые насосы обычной конструкции и дифференциального действия (рисунок3.3).

а – обычной конструкции; б – дифференциального действия

1 – всасывающая труба; 2 – цилиндр; 3 – поршень; 4 – вилка; 5 – штанга; 6 – напорный трубопровод; 7 – плунжер

Рисунок 3.3 - Схемы поршневых штанговых насосов:

Штанговый насос

обычной

конструкции

работает следующим образом. При подъеме

поршня вверх нагнетательный клапан

![]() закрывается, а всасывающий

закрывается, а всасывающий

![]() открывается, и через него в цилиндр 2

поступает вода, одновременно вода идет

и в напорный трубопровод 6. При ходе

поршня вниз клапан

закрывается, а клапан

открывается, и через него в пространство

над поршнем поступает вода, а в напорный

трубопровод доступ воде в это время

закрыт, то есть такой насос работает

как поршневой одностороннего действия.

открывается, и через него в цилиндр 2

поступает вода, одновременно вода идет

и в напорный трубопровод 6. При ходе

поршня вниз клапан

закрывается, а клапан

открывается, и через него в пространство

над поршнем поступает вода, а в напорный

трубопровод доступ воде в это время

закрыт, то есть такой насос работает

как поршневой одностороннего действия.

Штанговый насос дифференциального действия в верхней части имеет плунжер 7 диаметром больше диаметра штанги. При подъеме поршня объем воды, поданной в напорный трубопровод 6, равен (F-f)S, а объем воды, засасываемой через клапан , - FS. Опускающийся плунжер вытесняет в напорный трубопровод объем воды, равный fS. Объем воды, подаваемый насосом за два хода поршня, V=FS.

4. Схемы гидроузлов насосных станций

4.1 Классификация и состав гидроузлов насосных станций. Выбор

схемы гидроузла

4.1.1 Классификация насосных станций

Водопроводные насосные станции являются наиболее ответственными сооружениями в системах водоснабжения, обеспечивающие подачу необходимого количества воды под требуемым напором.

Насосные станции представляют собой достаточно сложный комплекс механического оборудования и энергетических установок (электродвигателей, силовых трансформаторов, распредустройств), трубопроводов, арматуры, контрольно-измерительных приборов и средств автоматизации.

По надежности действия насосный станции (НС) подразделяются на три категории:

первая категория - не допускается перерыв в подаче воды, т.к. это может привести к повреждению технологического оборудования или даже к аварии;

вторая категория – допускается кратковременный перерыв в подаче воды на время, необходимое для включения резервных агрегатов обслуживающим персоналом;

третья категория – допускается перерыв в подаче воды на время ликвидации аварии, но не более 1 суток.

По расположению в общей схеме водоснабжения насосные станции подразделяются на:

станции I подъема – предназначены для подачи воды из источника водоснабжения на очистные сооружения. Если очистка воды не требуется, то насосные станции I подъема служат для подачи воды в резервуары или водонапорную башню.

В некоторых системах водоснабжения (чаще всего малых) насосная станция I подъема может быть единственной в данной системе, тогда ее просто называют насосной станцией;

станции II подъема – предназначены для подачи очищенной воды из резервуаров в водоводы и распределительную сеть. Иногда насосную станцию II подъема блокируют с очистными сооружениями или (при благоприятном рельефе местности) с насосной станцией I подъема;

станции оборотного водоснабжения, где одна группа насосов подает отработанную на производстве горячую воду на охлаждающие устройства, а другая возвращает охлажденную воду в цеха; или отработавшая горячая вода поступает на охлаждающие устройства самотеком под остаточным напором, а группа насосов возвращает охлажденную воду в цеха;

повысительные станции служат для повышения напора в сети либо в отдельных или нескольких зданиях.

По виду обслуживания объектов (по назначению) насосные станции подразделяются на станции, подающие воду на технические, хозяйственно-питьевые и противопожарные нужды.

По расположению насосного оборудования относительно поверхности земли насосные станции подразделяются на:

- наземные – с полом на уровне или выше поверхности земли;

- заглубленные – с наземным строением и полом ниже поверхности земли;

- подземные – с перекрытием на уровне или ниже поверхности земли.

По степени автоматизации управления различают насосные станции с ручным управлением, автоматизированные НС и станции с дистанционным управлением.

НС противопожарных и объединенных противопожарных водопроводов относятся к первой категории надежности.

Ко второй категории надежности относятся НС противопожарных и объединенных водопроводов при наличии на сети емкостей с необходимым противопожарным запасом воды, обеспечивающих требуемый напор.

НС противопожарных и объединенных противопожарных водопроводов при расходе воды на наружное пожаротушение до 20 л/с, а также насосные станции, подающие воду на полив, подающие воду во вспомогательные цеха промышленных предприятий, относятся к третьей категории надежности.

Насосные станции мелиоративных и водохозяйственных систем агропромышленного комплекса подразделяются на:

- оросительные;

- осушительные;

- сельскохозяйственного водоснабжения;

- канализационные;

- дренажные (для понижения уровня грунтовых вод);

- перекачивающие стоки животноводческих комплексов.

4.1.2 Состав гидроузлов насосных станций. Выбор схемы гидроузла

Насосные станции состоят из гидроузлов. Гидроузел – это группа или комплекс гидротехнических сооружений, объединенных по расположению и условиям их совместной работы. Гидроузлы подразделяются на энергетические, воднотранспортные, водозаборные и другие. Чаще всего они бывают комплексные, одновременно выполняющие несколько водохозяйственных функций.

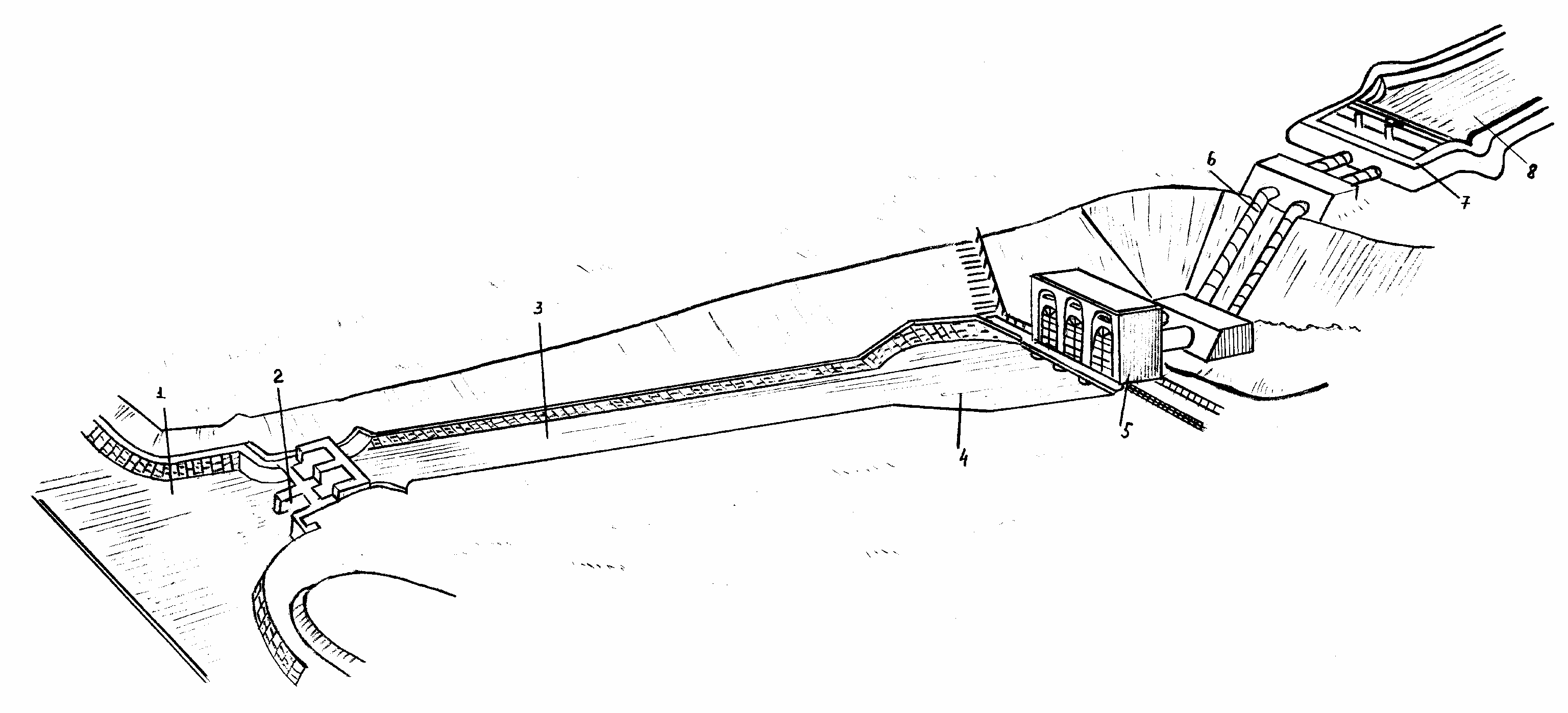

Насосная станция включает в себя: головное водозаборное сооружение, подводящий и магистральный каналы, аванкамеру, здание насосной станции, водовыпускные сооружения (см. рисунок 4.1).

Проект насосной станции разрабатывают как составную часть общего водохозяйственного или мелиоративного объекта. Поэтому многие технические, организационные и экономические вопросы по насосным станциям решают в комплексе с другими сооружениями общего объекта.

1 – водоисточник; 2 – головное водозаборное сооружение; 3,8 – подводящий и магистральный каналы; 4 – аванкамера; 5 – здание насосной станции; 6 – напорные трубопроводы; 7 – водовыпускное сооружение

Рисунок 4.1 - Схема насосной станции

При разработке проекта насосной станции руководствуются нормами и правилами, действующими для гидротехнических сооружений, и следующими рекомендациями:

- максимальное снижение трудоемкости и материалоемкости (особенно стальных конструкций) отдельных сооружений узла;

- применение технических решений и проектов сооружений, хорошо зарекомендовавших себя на практике, максимальное унифицирование их на насосных станциях, расположенных вблизи;

- более широкое использование индустриальных способов строительства сооружений с минимальным объемом ручного труда за счет применения стандартных строительных конструкций заводского изготовления (сборные железобетонные колонны, балки, панели покрытий, трубы и др.);

- использование возможности строительства насосной станции по очередям и эксплуатация ее при не полностью законченных сооружениях;

- применение электрической энергии для работы насосной станции как экологически чистой и удобной в эксплуатации; использование для этого двигателей внутреннего сгорания должно быть обосновано технико-экономическими расчетами;

- максимальная автоматизация технологических процессов при эксплуатации насосной станции с возможностью последующего совершенствования технологического процесса;

- сохранение или улучшение санитарно-гигиенических условий жизни населения в прилегающем районе, а также условий для хозяйственно-производственной деятельности;

- сохранение или умножение растительного и животного мира в прилегающем районе.

При выборе места расположения гидроузла насосной станции и разработке его генерального плана необходимо придерживаться следующих рекомендаций:

- стремиться при размещении всех сооружений узла к максимальной экономии площади застройки, особенно когда сооружения располагают на землях, пригодных для сельскохозяйственного использования; водозабор желательно размещать как можно ближе к орошаемой территории;

- не допускать строительство гидроузла на площадках залегания полезных ископаемых, в зонах активного карста, оползней, селевых потоков и снежных лавин, на откосах глубоких выемок, в первом поясе зоны санитарной охраны источников водоснабжения, рядом с курортами, на территориях зеленых зон городов, лесопарков, заповедников и в охранных зонах исторических памятников;

- размещать основные сооружения насосных станций только по согласованию с органами санитарно-эпидемиологической службы, рыбоохраны, водного транспорта и водоохраны, при этом необходимо также соблюдать требования Воздушного кодекса;

- размещать линии электропередачи и связи по границам полей севооборотов, вдоль дорог и существующих трасс;

- выносить жилые поселки и отдельные сооружения насосной станции из зон, по которым может пройти сосредоточенный поток воды при аварийном прорыве напорных сооружений; в качестве защитных средств можно предусмотреть сооружение специальных струенаправляющих устройств, защитных дамб, подпорных стен, нагорных и ловчих каналов;

- обеспечивать подъезд пожарных автомобилей к зданиям и сооружениям по всей их длине с одной стороны при ширине здания или сооружения до 18м и с двух сторон – более 18м;

- предусматривать защиту прилегающей территории от эрозии, заболачивания и засоления;

- предусматривать устройство дорог, обеспечивающих проезд транспорта ко всем сооружениям узла, а также места его стоянки;

- обеспечивать наряду с максимальными удобствами при эксплуатации, высокими экономическими показателями основного насосно-силового оборудования, технологичностью производства ремонтно-монтажных работ надлежащий эстетический вид отдельных сооружений и узла в целом в увязке с окружающей местностью; для улучшения микроклимата предусматривают озеленение территории.

Схема узла насосной станции в общем случае зависит от назначения, максимальной подачи и графика изменения подач, видов водоисточника и водоприемника, природных и хозяйственных условий района строительства (рельеф, геология, гидрология, наличие электроэнергии, дороги и другие факторы).