- •Содержание

- •1. Глоссарий 5

- •2. Конспект лекционных занятий

- •3. Лабораторные занятия

- •4. Самостоятельная работа студента

- •5. Самостоятельная работа студента

- •2 Конспект лекционных занятий модуль 1. Приоритеты развития нефтепереработки

- •2. Характеристика состояния и перспективы развития нефтегазовой отрасли и нефтегазопереработки в Казахстане и странах ближнего и дальнего зарубежья

- •2. Классификация процессов переработки нефтяных остатков

- •3. Термические процессы переработки тяжелого углеводородного сырья

- •2. Термоокислительные некаталитические процессы переработки тяжелых нефтяных остатков

- •Вопросы для самопроверки:

- •Литература

- •Модуль 3 каталитические процессы переработки нефтяного остаточного сырья Лекция 4. Сырье, катализаторы каталитических процессов. Деметаллизация катализаторов

- •Характеристика сырья каталитического крекинга

- •Катализаторы

- •Пассиваторы

- •4 Деметаллизация катализатора. Подготовка сырья для каталитических процессов

- •Вопросы для самопроверки

- •2. Термоадсорбционная деасфальтизация. Процесс арт

- •Процесс apt

- •3. Процесс зд (селективная деструктивная дистилляция)

- •4 Процесс нот (каталитический крекинг с псевдоожиженным слоем катализатора)

- •Вопросы для самопроверки

- •Процесс Эр-Си-Си (фирмы юоп)

- •3. Процесс каталитического крекинга остатков r-2-r

- •Вопросы для самопроверки

- •Литература

- •Лекция 7. Процесс мsсс (Фирма «Барко»). Российские установки процесса каталитического крекинга 1а1м, гк-3, 43-103

- •2. Донорно-сольвентные процессы

- •2 Процессы в стационарном слое катализатора

- •Контрольные вопросы:

- •Литература

- •Лекция 10 Гидрогенизационные процессы в кипящем слое катализатора

- •Контрольные вопросы

- •Литература

- •Лекция 11. Гидрокрекинг с добавками

- •Контрольные вопросы

- •Литература

- •Модуль 7. Оптимизация схем переработки нефтяных остатков

- •2. Методы переработки мазута

- •3. Новая технология переработки мазута

- •2. Установка производства битумов на асфальто-битумном заводе

- •Установка переработки нефтешламов

- •3 Лабораторные занятия

- •Тема: алкилирование бензола этиленом (пропиленом)

- •Цель работы

- •Методика выполнения работы

- •Анализ продуктов реакции

- •Приготовление катализаторного комплекса

- •Методика проведения эксперимента

- •Анализ продуктов изомеризации

- •Методика проведения опыта

- •Анализ газов пиролиза

- •Анализ жидких продуктов пиролиза

- •Описание лабораторной установки

- •Методика проведения лабораторной работы

- •Методика проведения анализов процесса

- •Литература

- •Лабораторная работа №5

- •Теоретическая часть

- •Методика проведения работы

- •Обработка результатов

- •Порядок выполнения работы

- •Определение потенциала ионизации растворителя деасфальтизации по растворимости гудрона в нём

- •Порядок выполнения работы

- •Контрольные вопросы

- •Техника безопасности в процессе гидратации ацетилена

- •Получение, очистка и анализ ацетилена

- •Аппаратура и методика проведения опыта

- •Порядок выполнения работы

- •Методика проведения работы

- •Стандартный способ, принятый для снг

- •Стандартный способ, принятый в сша

- •Контрольные вопросы

- •Литература

- •4 Самостоятельная работа студентов с преподавателем (срсп)

- •Темы курсовых работ

- •Тема 1. Установка Скот (тгпз). Разработка рекомендаций по улучшению

- •Тема 22. Установка алкилирования ароматических и изопарафиновых

- •5 Самостоятельная работа студентов (срс)

- •6 Экзаменационные вопросы

- •7 Технические средства обучения

- •8 Список рекомендуемой литературы

- •8.1 Основная

- •Вспомогательная

Стандартный способ, принятый для снг

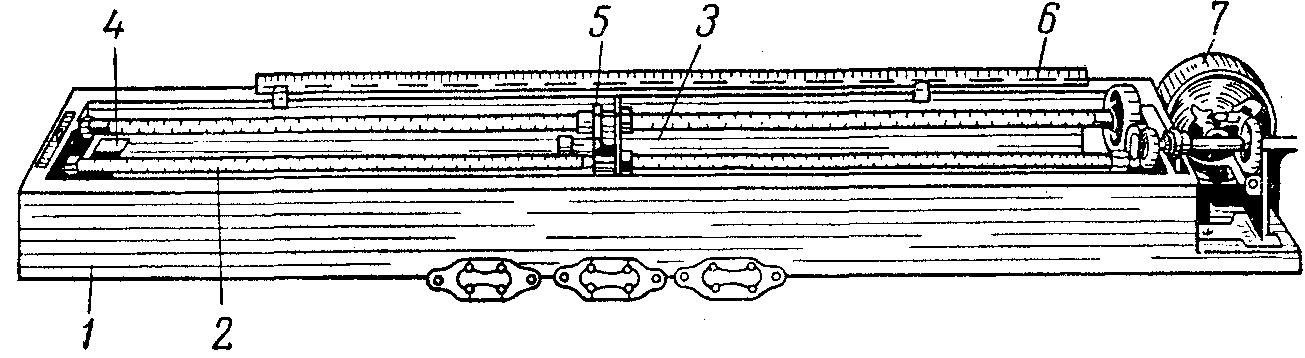

По ГОСТ 2400-51 дуктильность определяют на дуктилометре, изображенном на рисунке 10. Дуктилометр состоит из деревянного ящика 1, выложенного внутри оцинкованной жестью или эмалью. Внутри его через всю длину проходит червячный винт 2, на котором укреплены салазки 3. Вращение винта придает салазкам поступательное движение. На одной стороне прибора укреплена стойка 4 с тремя штифтами соответственно трем штифтам, имеющимся на салазках 3. На салазках имеется указатель-стрелка 5, передвигающаяся при движении салазок по линейке 6. Червячный винт 2 приводится в движение от мотора 7.

Рисунок 10 - Дуктилометр

До начала испытания проверяют скорость движения салазок дуктилометра. Она должна быть 5 см/мин; отклонение не должно быть более чем на ± 5% от этой величины. Готовят смесь талька (1 часть) с глицерином (3 части). В случае отсутствия талька пользуются папиросной бумагой. Лист папиросной бумаги смачивают слегка глицерином, удаляя излишки протиранием бумаги ваткой.

Полированную металлическую или стеклянную пластинку и внутренние поверхности боковых стенок покрывают смесью талька с глицерином или обкладывают бумагой так, чтобы бумага везде плотно прилегала к металлу и не образовывались складки и пузыри воздуха. Наружную поверхность боковых стенок лучше оставлять непокрытой бумагой для удобства срезания излишков битума. Затем форму кладут на пластинку.

Покончив с указанными приготовлениями, приступают к подготовке исследуемого образца битума. Предварительно обезвоженный испытуемый образец битума расплавляют при помешивании палочкой на песчаной или масляной бане, или в сушильном шкафу, но не перегревая битума, затем процеживают его через сито и основательно перемешивают до полного удаления пузырьков воздуха. Расплавленный, процеженный и перемешанный битум наливают в формы тонкой струей от одного конца до другого, пока форма не наполнится выше краев. Залитый битум оставляют охлаждаться на 30 мин. на воздухе при температуре 18 - 20º, затем срезают излишек битума горячим острым ножом так, чтобы форма была наполнена ровно. Срезать битум следует в два приема от середины формы к краям так, чтобы поверхность битума была совершенно гладкой. Образец битума с формой и пластинкой, на которой она лежит, помещают в водяную баню (можно в сам дуктилометр) при 250°С и оставляют на 1,5 часа до испытания. Высота слоя воды над битумом должна быть не менее 25 мм; в ванне поддерживают постоянную температуру, добавляя по надобности горячую или холодную воду. Колебания температуры воды в ванне не должны превышать ± 0,5°. По истечении 1,5 часа форму с образцом снимают с пластинки и (если пластинка и внутренние поверхности боковых стенок формы покрывались папиросной бумагой, то прилипшую папиросную бумагу счищают с битума) закрепляют в дуктилометре, надевая кольца зажимов формы на штифты, находящиеся на салазках 3 и стойке 4. После этого снимают боковые части форм и также удаляют папиросную бумагу.

Если образцы выдерживали в воде не в дуктилометре, а в другой ванне, то прежде чем переносить их в дуктилометр, его также наполняют водой в таком количестве, чтобы она покрывала образцы битума на 25 мм. После того как температура воды в дуктилометре установится точно 25°, включают мотор дуктилометра и наблюдают за растяжением битума. Длина нити образца битума (в см), отмеченная указателем в момент разрыва нити, принимается за растяжимость битума.

Для каждого образца битума проводят три определения растяжимости. За окончательный результат берут среднее из трех определений. Отклонение между параллельными определениями не должно превышать ± 10% от среднего арифметического сравниваемых результатов. Если определение ведут при 0°, в качестве охлаждающей жидкости в водяной бане и в дуктилометре применяют смесь воды со льдом.