- •Исследование поликристаллических материалов с помощью рентгеновской дифрактометрии

- •Сведения из теории

- •История открытия

- •Рентгеновское излучение. Методы получения

- •Первичные физические эффекты, возникающие при взаимодействии рентгеновского излучения с веществом

- •Рентгеновская дифракция

- •Исследуемые образцы

- •Методика рентгенофазового анализа

- •Метод Лауэ

- •Метод Дебая - Шеррера

- •Методы для монокристаллов

- •Установка

- •Порядок выполнения работы

- •Контрольные вопросы

- •Литература

- •Приложение 1 (таблица из базы).

Исследуемые образцы

Для получения четких рентгенограмм необходимо тщательно готовить образцы для анализа. Рентгенофазовый анализ (РФА) позволяет исследовать образцы практически любого вида. Это могут быть монокристаллические вещества, порошковые пробы, жидкости. Известно, что жидкости, газы и аморфные тела не обладают правильной кристаллической структурой. Но и здесь между атомами в молекулах существует химическая связь, благодаря которой расстояние между ними остается почти постоянным, хотя сами молекулы в пространстве ориентированы случайным образом. Такие материалы тоже дают дифракционную картину с относительно небольшим числом размытых максимумов. Обработка такой картины современными методами позволяет получить информацию о структуре даже таких некристаллических материалов. Но, конечно, в зависимости от вида образца, меняется внешний вид рентгенограммы.

Поликристаллические или многофазовые материалы - образцы, состоящий из множества беспорядочно ориентированных кристалликов. Из-за большого количества кристалликов в образце для любой системы плоскостей (hikili) найдется некоторое количество кристалликов, которые оказались ориентированными так, что соответствующая система кристаллографических плоскостей будет параллельна поверхности всего образца. Следовательно, при повороте образца в процессе съемки дифрактограммы (то есть, при изменении угла скольжения рентгеновских лучей по отношению к плоскости образца) последовательно то одна, то другая системы плоскостей (находящиеся, естественно, в разных кристалликах) окажутся под углом θi, при котором выполняется условие Вульфа-Бреггов. Важным фактором, определяющим чувствительность метода, является размер кристалликов исследуемого вещества. При размерах кристалликов меньших, чем 10-7 м, интерференционные линии размываются и возможно слияние их с фоном рентгенограммы. Исследование поликристаллических образцов позволяет определить параметры кристаллической решетки, например, межкристаллическое расстояние, параметры элементарной ячейки, а также фазовый состав образца. Фаза - термодинамически равновесная часть системы, характеризующаяся определенным химическим составом, гомогенностью химических и физических свойств и наличием границы раздела. Для кристаллических фаз характерно наличие определенного типа кристаллической структуры. Так, углерод может находиться в различных фазовых состояниях, отличающихся по типу кристаллической структуры, алмаз – кубическая решетка, графит – гексагональная.

Методика рентгенофазового анализа

Наиболее

распространенный вид дифрактометрических

исследований - идентификация фаз и

количественный анализ фазового состава

образца. На рисунке показана типичная

дифрактограмма образца, состоящего из

двух кристаллических фаз с разными

размерами кристаллитов плюс аморфная

фаза (рис. 7). Каждой фазе образца

соответствуют свои пики дифракции

рентгеновского излучения (показаны

различными цветами). Остроконечные пики

получены от кристаллических фаз образца,

а нелинейный фон (гало) - от аморфной

фазы. Дифрактограмма содержит пики от

всех фаз образца независимо от их числа.

На малых углах θ

линии Kα1

и Kα2

на рентгенограммах обычно сливаются.

Дублет α1

и α2

может разрешиться только при больших

углах θ

у достаточно хорошо закристаллизованного

материала. Обычно в этом случае при

расчете используют средневзвешенное

значение длины волны

![]() ,

которое обозначают просто Kα,

что обусловлено соотношением

,

которое обозначают просто Kα,

что обусловлено соотношением

![]() .

Кроме того, на рентгенограмме выявляются

линии Kβ

, которые отвечают длине волны Kβ1.

Остальные линии слабы и сливаются с

общим фоном рентгенограммы.

.

Кроме того, на рентгенограмме выявляются

линии Kβ

, которые отвечают длине волны Kβ1.

Остальные линии слабы и сливаются с

общим фоном рентгенограммы.

Для ослабления Kβ - линий необходимо использовать фильтры из веществ с атомным номером на единицу меньше номера вещества анода. Такой β - фильтр поглощает излучение Kβ - серии гораздо сильнее, чем Kα - серии, так как его край полосы поглощения приходится между линиями Kα и Kβ. При использовании β - фильтра интенсивность Kα - излучения также ослабляется.

Рис. 8. Пример внешнего вида рентгенограммы, содержащей две различные кристаллические фазы и аморфную фазу.

Начальную информацию о состоянии вещества можно получить из внешнего вида рентгеновских спектров. Так, хорошо окристаллизованный и однородный по параметрам решетки материал дает узкие и высокие дифракционные пики, плохо окристаллизованный неоднородный материал - широкие и низкие (рис. 8). Рентгенограмма аморфного образца имеет характерный вид - это широкая линия (гало), угловая ширина 2θ = 10-20°. Многофазные системы лучше снимать в "мягком" излучении, т.е. с большой длиной волны, поскольку при этом достигается максимальное разрешение линий на рентгенограмме.

Для установления типа фаз, присутствующих в исследуемой системе, из общего ряда полученных значений межплоскостных расстояний dhkl следует выделить ряды, характерные для каждой из фаз системы в отдельности, путем сопоставления их с табличными значениями. При этом должна сохраняться пропорциональность интенсивностей соответствующих линий (табличных и анализируемых для каждой фазы). Если же пропорциональность где-то нарушается, то это дает основание предположить возможность наложения линий различных фаз. На величину интенсивности влияют также статистические флуктуации, вызванные крупными кристаллитами, текстура образца, дрейф аппарата и счетчика, абсорбционный фактор. Вопрос о влиянии того или иного фактора решается в каждом конкретном случае на основе анализа.

Поиск и идентификация фаз начинается с самой сильной линии рентгенограммы. Определив предположительно принадлежность ее к какой-то определенной фазе (по совпадению межплоскостного расстояния), определяют принадлежность к этой фазе других линий рентгенограммы путем сравнения с табличными данными. Анализ ведут по мере уменьшения интенсивности линии. Если межплоскостные расстояния совпадают и соотношения интенсивностей для исследуемой и табличной рентгенограмм пропорциональны, значит фаза идентифицирована верно. Точно так же поступают с остальными линиями рентгенограммы.

Вещество может быть принято в качестве вероятной фазы, если его наиболее сильные линии совпали с линиями образца. Различия в измеренных и табличных межплоскостных расстояниях (за пределами ошибки) могут быть следствием отклонения состава от стехиометрического, образованием твердого раствора на основе данного соединения и т.д. Допустимые в таких случаях различия между dhkl устанавливаются на основе дополнительных данных или кристаллохимических расчетов. В частности рассчетов постоянной решетки a:

![]() ,

где d

– межплоскостное расстояние, (hkl)

– индексы Миллера.

,

где d

– межплоскостное расстояние, (hkl)

– индексы Миллера.

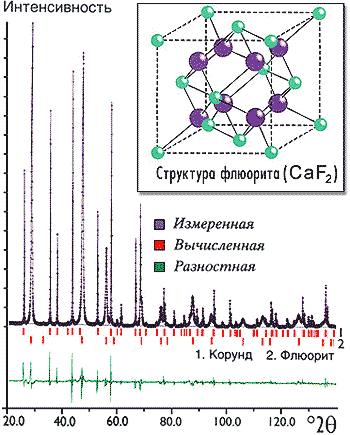

На рисунке 9 показана дифрактограмма образца, состоящего из смеси корунда и флюорита. Красными штрихами показаны расчетные значения положений пиков теоретической дифрактограммы корунда и флюорита. Разница между измеренной и вычисленной интенсивностью показывает степень соответствия структуры веществ в этой смеси теоретическим значениям.

Рис. 9. Рентгенограмма смешанного образца, содержащего корунд и флюорит.