- •Исследование поликристаллических материалов с помощью рентгеновской дифрактометрии

- •Сведения из теории

- •История открытия

- •Рентгеновское излучение. Методы получения

- •Первичные физические эффекты, возникающие при взаимодействии рентгеновского излучения с веществом

- •Рентгеновская дифракция

- •Исследуемые образцы

- •Методика рентгенофазового анализа

- •Метод Лауэ

- •Метод Дебая - Шеррера

- •Методы для монокристаллов

- •Установка

- •Порядок выполнения работы

- •Контрольные вопросы

- •Литература

- •Приложение 1 (таблица из базы).

Исследование поликристаллических материалов с помощью рентгеновской дифрактометрии

ЦЕЛЬ РАБОТЫ: изучение явления рентгеновской дифракции и исследование структуры твердых тел.

ОБЪЕКТ ИССЛЕДОВАНИЯ: объектом исследования в данной работе являются кристаллы, стекла и стеклокерамики.

ЗАДАЧИ, РЕШАЕМЫЕ В РАБОТЕ:

Ознакомиться с методами рентгеновской дифрактометрии.

Ознакомиться с принципом работы рентгеновского дифрактометра.

Научиться аналитически обрабатывать дифрактограммы.

Овладеть особенностями расчетов параметров кристаллической решетки.

Сведения из теории

Рентгеновские лучи, открытые в 1895 г. Вильгельмом Рентгеном – это электромагнитные колебания весьма малой длины волны, сравнимой с атомными размерами, возникающими при воздействии на вещество быстрыми электронами.

Их волновая природа установлена в 1912 г. немецкими физиками М. Лауэ, В. Фридрихом и П. Книппингом, открывшими явление дифракции рентгеновских лучей на атомной решётке кристаллов. Направив узкий пучок рентгеновских лучей на неподвижный кристалл, они зарегистрировали на помещённой за кристаллом фотопластинке дифракционную картину, которая состояла из большого числа закономерно расположенных пятен. Каждое пятно - след дифракционного луча, рассеянного кристаллом. Рентгенограмма, полученная таким методом носит название лауэграммы. Это открытие явилось основой рентгеноструктурного анализа.

Длины волн рентгеновских лучей, используемых в практических целях, лежат в пределах от нескольких ангстрем до долей ангстрема (Å), что соответствует энергии электронов, вызывающих рентгеновское излучение от 100 эВ до 10 МэВ.

История открытия

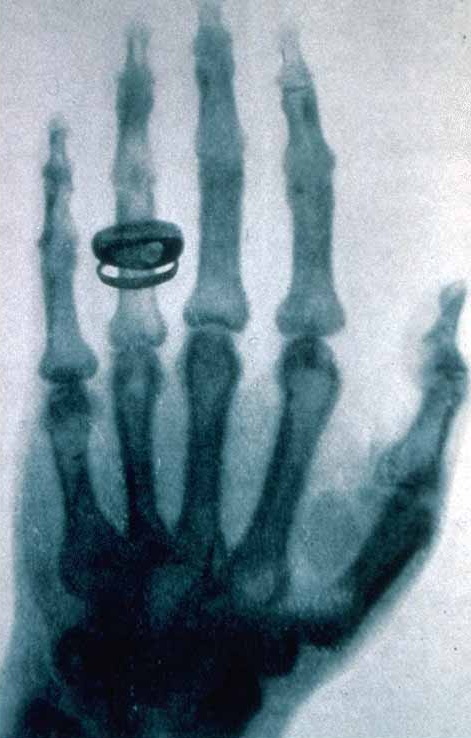

Вечером 8 ноября 1895 г. Рентген, как обычно, работал в своей лаборатории, занимаясь изучением катодных лучей. Около полуночи, почувствовав усталость, он собрался уходить. Окинув взглядом лабораторию, погасил свет и хотел было закрыть дверь, как вдруг заметил в темноте какое-то светящееся пятно. Оказалось, светился экран из синеродистого бария. Почему он светится? Солнце давно зашло, электрический свет не мог вызвать свечения, катодная трубка выключена, да и вдобавок закрыта черным чехлом из картона. Рентген еще раз посмотрел на катодную трубку и упрекнул себя: оказывается, он забыл ее выключить. Нащупав рубильник, ученый выключил трубку. Исчезло и свечение экрана; включил трубку вновь — и вновь появилось свечение. Значит, свечение вызывает катодная трубка! Но каким образом? Ведь катодные лучи задерживаются чехлом, да и воздушный метровый промежуток между трубкой и экраном для них является броней. Так началось рождение открытия.

О правившись

от минутного изумления, Рентген начал

изучать обнаруженное явление и новые

лучи, футляр на трубке, чтобы катодные

лучи были закрыты, он с экраном в руках

начал двигаться по лаборатории.

Оказывается, полтора-два метра для этих

неизвестных лучей не преграда. Они

легко проникают через книгу, стекло,

станиоль… А когда рука ученого

оказалась на пути неизвестных лучей,

он увидел на экране силуэт ее костей!

Фантастично и жутковато! Но это

только минута, ибо следующим шагом

Рентгена был шаг к шкафу, где лежали

фотопластинки: увиденное нужно было

закрепить на снимке. Так начался

новый ночной эксперимент. Ученый выявил,

что лучи засвечивают пластинку, что они

не расходятся сферически вокруг

трубки, а имеют определенное

направление…

правившись

от минутного изумления, Рентген начал

изучать обнаруженное явление и новые

лучи, футляр на трубке, чтобы катодные

лучи были закрыты, он с экраном в руках

начал двигаться по лаборатории.

Оказывается, полтора-два метра для этих

неизвестных лучей не преграда. Они

легко проникают через книгу, стекло,

станиоль… А когда рука ученого

оказалась на пути неизвестных лучей,

он увидел на экране силуэт ее костей!

Фантастично и жутковато! Но это

только минута, ибо следующим шагом

Рентгена был шаг к шкафу, где лежали

фотопластинки: увиденное нужно было

закрепить на снимке. Так начался

новый ночной эксперимент. Ученый выявил,

что лучи засвечивают пластинку, что они

не расходятся сферически вокруг

трубки, а имеют определенное

направление…

Открытие Рентгена вызвало огромный резонанс не только в научном мире, но и во всем обществе. Несмотря на скромное название, которое дал своей статье Рентген: «О новом роде лучей. Предварительное сообщение», она вызвала огромный интерес в разных странах. В Санкт-Петербурге уже 22 января 1896 г. опыты Рентгена были повторены во время лекции в физической аудитории университета.

Лучи Рентгена быстро нашли практическое применение в медицине и в технике, но проблема их природы оставалась одной из важнейших в физике. Рентгеновские лучи вновь возбудили спор между сторонниками корпускулярной и волновой природы света, и ставилось множество экспериментов с целью решить проблему. Благодаря дальнейшим исследованиям рентгеновских в физику пришли два фундаментальных научных факта: рентгеновские лучи обладают такими же волновыми свойствами, как и световые лучи; с помощью рентгеновских лучей можно исследовать не только внутреннее строение человеческого тела, но и заглянуть вглубь кристаллов. По рентгеновским снимкам ученые теперь могли легко отличить кристаллы от аморфных тел, выявить сдвиги цепочек атомов в глубине непрозрачных для света металлов и полупроводников, определить, какие изменения в структуре кристаллов происходят при сильном нагревании и глубоком охлаждении, при сжатии и растяжении.

Рентген не взял патента, подарив свое открытие всему человечеству. Это дало возможность конструкторам разных стран мира изобретать разнообразные рентгеновские аппараты [12].