- •Введение

- •Принципы цифровых технологий передачи сигналов

- •1.1. Особеннoсти канала передачи

- •Импульсно-кодовая модуляция (икм)

- •1.3. Методы мультиплексирования потоков данных

- •Временное мультиплексирование

- •1.3.3. Временное мультиплексирование двоичных потоков данных

- •1.4. Кодирование цифровых данных в икм системах

- •Практические методы формирования цифровой последовательности

- •Методы двоичного кодирования и ошибки квантования

- •1.4.3. Параметры стандартных икм систем

- •Цифровые иерархии скоростей передачи

- •Схемы плезиохронной цифровой иерархии – рdн

- •Особенности плезиохронной цифровой иерархии

- •Недостатки плезиохронной цифровой иерархии

- •Синхронные иерархии sonet/sdн

- •2. Синхронные цифровые сети на основе технологии sdн

- •2.1. Синхронные цифровые сети

- •2.2. Особенности построения синхронной иерархии sdн

- •Общие особенности построения синхронной иерархии

- •Топология сетей sdh

- •2.4.1. Топология "точка-точка"

- •2.4.2. Топология "последовательная линейная цепь"

- •2.4.3. Топология "звезда", реализующая функцию концентратора

- •2.4.4. Топология "кольцо"

- •Функциональные методы защиты синхронных потоков

- •А) путём исключения повреждённого участка б) путём организации обходного пути

- •Архитектура сетей sdн

- •2.6.1. Радиально-кольцевая архитектура

- •2.6.2. Архитектура типа "кольцо-кольцо"

- •2.6.3. Линейная архитектура для сети большой протяженности

- •2.6.4. Архитектура разветвленной сети общего вида

- •2.9. Интерфейс g.703

- •2.9.1. Физические и электрические характеристики интерфейса g.703

- •2.9.2 Реализация интерфейса g.703

- •4.2. Терминология цифровых сетей

- •4.2.1. Истоки появления новой терминологии

- •4.2.2. Предложения по выбору терминологии в технологиях рdн и sdн

- •Список сокращений

- •Латинские сокращения

Импульсно-кодовая модуляция (икм)

Наряду

с использованием аналоговых можно

использовать импульсные методы модуляции,

в частности, амплитудно-импульсную

модуляцию (АИМ),

что позволяет улучшить энергетические

характеристики процесса передачи в

целом, если учесть, что длительность

излучаемого импульса может быть мала

по сравнению с периодом несущей.

Импульсные методы модуляции основаны

па процессе дискретизации передаваемого

аналогового сигнала, т. е. использовании

последовательности выборок выборочных

значений аналогового сигнала, взятых

периодически с частотой

дискретизации

fД.

Она выбирается из условия возможности

последующего восстановления аналогового

сигнала без искажений из дискретизированного

сигнала с помощью фильтра нижних частот

(ФНЧ). Для сигнала с ограниченным спектром,

к которому относится и сигнал стандартного

КТЧ, имеющий частоту среза ![]() кГц,

применима теорема Котельникова-Найквиста,

определяющая fд = 2

кГц,

применима теорема Котельникова-Найквиста,

определяющая fд = 2![]() .

Отсюда получаем, что для КТЧ частота

дискретизации составляет 8 кГц

(т. е.

выборки аналогового сигнала следуют с

периодом дискретизации ТД

= 1/fД

=

125 мкс).

.

Отсюда получаем, что для КТЧ частота

дискретизации составляет 8 кГц

(т. е.

выборки аналогового сигнала следуют с

периодом дискретизации ТД

= 1/fД

=

125 мкс).

Следующим логичным шагом может быть квантование амплитуд импульсных выборок; – процесс определения для каждой выборки эквивалентного ей численного (цифрового) значения Указанные два шага (дискретизация и квантование) определяют процессы, осуществляемые при ИКМ. Они позволяют перейти от аналогового представления речевого сигнала к цифровому.

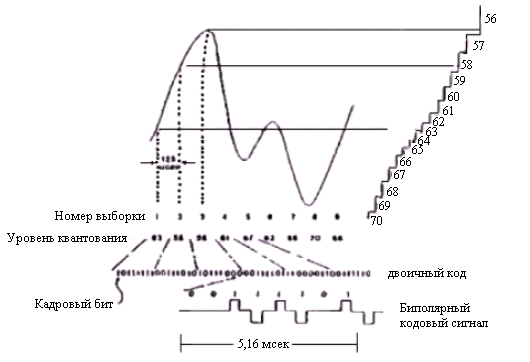

Численное значение каждой выборки в этой схеме может быть далее представлено (закодировано) в виде 7 или 8 битного двоичного кода (на практике при использовании аналого-цифровых преобразователей (АЦП) двоичное кодирование осуществляется непосредственно при квантовании). Такое кодирование (часто называемое кодификацией) дает возможность передать 128 (27) или 256 (28) дискретных уровней амплитуды речевого сигнала, обеспечивая качественную передачу речи формально с динамическим диапазоном порядка 42 или 48 дБ. Учитывая, что выборки должны передаваться последовательно, получаем двоичный цифровой поток со скоростью 56 кбит/с = 8кГц×7бит/с в случае 7 битного кодирования или 64кбит/с (8 кГц×8 бит) в случае 8 битного кодирования. Указанные шаги преобразования для формирования ИКМ-сигнала представлены на рис. 1.1.

Рис. 1.1. Формирование двоичного потока при ИКМ с 7-битным кодированием

Использование ИКМ (известной с 1937 г., но реализованной в технике связи только в 1962 г.) в качестве метода передачи данных позволяет: для систем цифровой телефонии – ликвидировать недостатки, присущие аналоговым методам передачи, а именно:

убрать существенное затухание сигнала и его изменение в сеансе связи и от сеанса к сеансу;

практически устранить посторонние шумы, улучшить разборчивость речи и увеличить динамический диапазон передачи;

для систем передачи данных – организовать канал передачи данных на скорости 56 или 64 кбит/с.

1.3. Методы мультиплексирования потоков данных

Первые системы телефонной связи использовали отдельные линии передачи для организации каждого канала. Идея организации передачи нескольких телефонных каналов по одной линии или идея мультиплексирования были впервые осуществлена еще в 1918 г. с помощью механического коммутатора. Под мультиплексированием (связисты используют термин уплотнение) будем понимать объединение нескольких меньших по ёмкости входных каналов связи в один канал большей емкости для передачи по одному выходному каналу связи. При реализации такого объединения телефонных каналов одной из основных задач является устранение взаимного влияния соседних каналов. До последнего времени широко использовались два метода мультиплексирования:

![]() мультиплексирование

с частотным разделением каналов

(частотное мультиплексирование/уплотнение,

рис. 1.3);

мультиплексирование

с частотным разделением каналов

(частотное мультиплексирование/уплотнение,

рис. 1.3);

мультиплексирование с временным разделением каналов (временное мультиплексирование/уплотнение, рис. 1.4).