- •Введение

- •Принципы цифровых технологий передачи сигналов

- •1.1. Особеннoсти канала передачи

- •Импульсно-кодовая модуляция (икм)

- •1.3. Методы мультиплексирования потоков данных

- •Временное мультиплексирование

- •1.3.3. Временное мультиплексирование двоичных потоков данных

- •1.4. Кодирование цифровых данных в икм системах

- •Практические методы формирования цифровой последовательности

- •Методы двоичного кодирования и ошибки квантования

- •1.4.3. Параметры стандартных икм систем

- •Цифровые иерархии скоростей передачи

- •Схемы плезиохронной цифровой иерархии – рdн

- •Особенности плезиохронной цифровой иерархии

- •Недостатки плезиохронной цифровой иерархии

- •Синхронные иерархии sonet/sdн

- •2. Синхронные цифровые сети на основе технологии sdн

- •2.1. Синхронные цифровые сети

- •2.2. Особенности построения синхронной иерархии sdн

- •Общие особенности построения синхронной иерархии

- •Топология сетей sdh

- •2.4.1. Топология "точка-точка"

- •2.4.2. Топология "последовательная линейная цепь"

- •2.4.3. Топология "звезда", реализующая функцию концентратора

- •2.4.4. Топология "кольцо"

- •Функциональные методы защиты синхронных потоков

- •А) путём исключения повреждённого участка б) путём организации обходного пути

- •Архитектура сетей sdн

- •2.6.1. Радиально-кольцевая архитектура

- •2.6.2. Архитектура типа "кольцо-кольцо"

- •2.6.3. Линейная архитектура для сети большой протяженности

- •2.6.4. Архитектура разветвленной сети общего вида

- •2.9. Интерфейс g.703

- •2.9.1. Физические и электрические характеристики интерфейса g.703

- •2.9.2 Реализация интерфейса g.703

- •4.2. Терминология цифровых сетей

- •4.2.1. Истоки появления новой терминологии

- •4.2.2. Предложения по выбору терминологии в технологиях рdн и sdн

- •Список сокращений

- •Латинские сокращения

2.6.2. Архитектура типа "кольцо-кольцо"

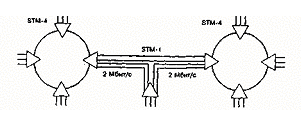

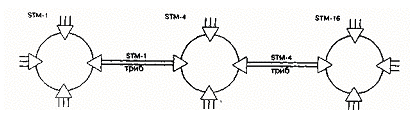

Другое часто используемое в архитектуре, сетей SDН решение –соединение типа кольцо-кольцо. Кольца в этом соединении могут быть либо одинакового, либо разного уровней иерархии SDH. На рис. 2.35 показана схема соединения двух колец одного уровня STM-4 с помощью интерфейсных карт SТМ-1, а на рис. 2.36 – каскадная схема соединения трех колец различного (по нарастающей), уровня – SТМ-1, SТМ-4, SТМ-16. При таком соединении можно использовать такие трибы предыдущего иерархического уровня при переходе от кольца одного уровня к другому (например, триб SТМ-1 при переходе на кольцо SТМ-4 и триб SТМ-4 при переходе на кольцо SТМ-16).

Рис. 2.35. Схема связи двух колец одного уровня (STM-4) с помощью интерфейсных карт

Рис. 2.36. Каскадное соединение колец разного уровня (STM-1 – STM-4 –STM-16) с помощью оптических трибов

2.6.3. Линейная архитектура для сети большой протяженности

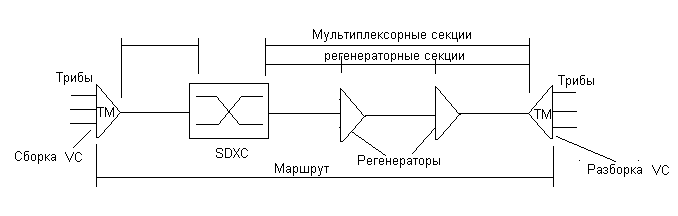

Для линейных сетей большой протяженности расстояние между терминальными мультиплексорами ТМ больше или много больше того расстояния, которое может быть рекомендовано с точки зрения максимально допустимого затухания волоконно-оптического кабеля. В этом случае на маршруте (в линейном тракте) между ТМ (рис. 2.37) должны быть установлены кроме общего проходного коммутатора еще и регенераторы для восстановления (регенерации) затухающего оптического сигнала. Эту линейную архитектуру можно представить в виде последовательного соединения ряда секций, специфицированных в рекомендациях ITU-T Rec. G.957 и Rec. G.958.

Рис. 2.37. Сеть SDH большой протяженности со связью типа «точка-точка» и её сегментация

Принято различать три типа стандартизованных участков – секций: оптическая секция участок от точки электронно-оптического до точки оптоэлектронного преобразований сигнала), которая, по сути, являются участком волоконно-оптического кабеля между элементами сети SDH (на рис. 2.37 не показано), регенераторная секция и мультиплексная секция (рис. 2.37).

Оптические секции нормируются, согласно [24] по длине, при этом выделяют три категории: внутристанционная секция, длиной до 2-х км, S – короткая межстанционная секция, порядка 15 км и L – длинная межстанционная секция, порядка 40 км (при λ – длине волны 1310 нм) и 80 км при λ – длине волны 1550 нм). Указанные длины секций используются только для классификации (см. ниже) и не могут рассматриваться, как рекомендуемые значения используемых технических параметров Общая длина маршрута может составлять при этом сотни и даже тысячи километров. Маршрут рассматривается как участок тракта между терминальными мультиплексорами, допускающий автоматическое поддержание функционирования сети с номинальной производительностью [47].

Мультиплексная секция рассматривается как участок тракта между транспортными узлами (мультиплексорами и коммутаторами), допускающий аналогичное автоматическое поддержание функционирования.

Регенераторная секция рассматривается как участок тракта между двумя регенераторами или между регенератором и другим элементом сети SDH. В [24] для аналогичных определений используются опорные точки А (вход/выход волокна) и С (вход/выход начала/окончании регенераторной секции RSТ) в схеме представления регенераторной секции, определенные в стандарте ITU-T Rес. G.783 [22]. Более подробно это изложено в рекомендациях ITU-Т [24, 25] или в работах [6, 47].

Описанный выше секционный заголовок SDН фрейма STM-N, содержащий управляющую информацию делится, как указывалось, на две части: РSОН – заголовок регенераторной секции – 2 байтов (строки 1-3, столбцы 1-9) и NSОН – заголовок мультиплексной секции – 47 байтов (строки 5-9, столбцы 1-9) [17]. Регенераторная секция обрабатывает RSOH, который содержит синхросигнал а также управляющую и контрольную информацию, позволяющую локализовать поврежденную секцию. Этот заголовок, будучи сформированным и введенным в фрейм на входе RSТ, считывается каждым регенератором и выводится из фрейма на выходе RSТ, что более подробно описано в [17].

Классификация секций приведена в табл. 2.1. Она дает стандартное обозначение секций в зависимости от уровня SТМ (1, 4, 16) и приведена для указанных трех типов применения: внутри станции (код использования I), между станциями – короткая секция (код использования 3), между станциями – длинная секция (код использования I). В общем случае кодировка типов использования линейных регенераторных секций как оборудования SDН включает три элемента и имеет формат

<код использования> - <уровень SТМ> . <индекс источника>

Здесь код использования и уровни SТМ приведены выше, а индекс источника имеет следующие значения и смысл:

– 1 или без индекса – указывает на источник с длиной волны λ – 1310 нм;

– 2 – указывает на источник с λ – длиной волны 1550 нм для волокна, соответствующего рекомендациям G.652 (секции L) и G.652, G.654;

– 3 – указывает на источнике λ – длиной волны 1550 нм для волокна, соответствующего рекомендации G.653.

Например, обозначение 1-4:3 расшифровывается как длинная межстанционная регенераторная секция линейного оборудования SТМ-4, использующая источник света с λ – длиной волны 1550 нм

Табл. 2.1. Классификация стандартных оптических интерфейсов

Использование |

Внутри станции |

Между станциями |

||||||

Короткая секция |

Длинная секция |

|||||||

Номинальная длина волны (нм) |

1310 |

1310 |

1550 |

1310 |

1550 |

|||

Тип волокна |

Rec. G.652 |

Rec. G.652 |

Rec. G.652 |

Rec. G.652 |

Rec. G. 652 Rec. G.654 |

Rec. G.652 |

||

Расстояние (км)а |

<2 |

-15 |

-40 |

-80 |

||||

Уровни STM |

STM-1 |

1-1 |

S-1.1 |

S-1.2 |

L-1.1 |

L-1.2 |

L-1.3 |

|

STM-4 |

1-4 |

S-4.1 |

S-4.2 |

L-4.1 |

L-4.2 |

L-4.3 |

||

STM-16 |

1-16 |

S-4.16 |

S-16.2 |

L-16.1 |

L-16.2 |

L-16.3 |

||

а) Указанные расстояния условны и используются для классификации, а не для расчетов технических заданий.