- •Введение

- •Принципы цифровых технологий передачи сигналов

- •1.1. Особеннoсти канала передачи

- •Импульсно-кодовая модуляция (икм)

- •1.3. Методы мультиплексирования потоков данных

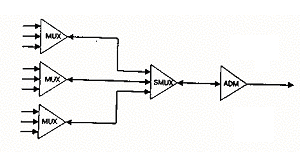

- •Временное мультиплексирование

- •1.3.3. Временное мультиплексирование двоичных потоков данных

- •1.4. Кодирование цифровых данных в икм системах

- •Практические методы формирования цифровой последовательности

- •Методы двоичного кодирования и ошибки квантования

- •1.4.3. Параметры стандартных икм систем

- •Цифровые иерархии скоростей передачи

- •Схемы плезиохронной цифровой иерархии – рdн

- •Особенности плезиохронной цифровой иерархии

- •Недостатки плезиохронной цифровой иерархии

- •Синхронные иерархии sonet/sdн

- •2. Синхронные цифровые сети на основе технологии sdн

- •2.1. Синхронные цифровые сети

- •2.2. Особенности построения синхронной иерархии sdн

- •Общие особенности построения синхронной иерархии

- •Топология сетей sdh

- •2.4.1. Топология "точка-точка"

- •2.4.2. Топология "последовательная линейная цепь"

- •2.4.3. Топология "звезда", реализующая функцию концентратора

- •2.4.4. Топология "кольцо"

- •Функциональные методы защиты синхронных потоков

- •А) путём исключения повреждённого участка б) путём организации обходного пути

- •Архитектура сетей sdн

- •2.6.1. Радиально-кольцевая архитектура

- •2.6.2. Архитектура типа "кольцо-кольцо"

- •2.6.3. Линейная архитектура для сети большой протяженности

- •2.6.4. Архитектура разветвленной сети общего вида

- •2.9. Интерфейс g.703

- •2.9.1. Физические и электрические характеристики интерфейса g.703

- •2.9.2 Реализация интерфейса g.703

- •4.2. Терминология цифровых сетей

- •4.2.1. Истоки появления новой терминологии

- •4.2.2. Предложения по выбору терминологии в технологиях рdн и sdн

- •Список сокращений

- •Латинские сокращения

2.4.3. Топология "звезда", реализующая функцию концентратора

В этой топологии один из удалённых узлов сети, связанный с центром коммутации (например, цифровой АТС) или узлом сети SDH на центральном кольце, играет роль концентратора или хаба, где часть трафика может быть выведена на терминалы пользователей, тогда как оставшаяся его часть может быть распределена по другим удаленным узлам (рис. 2.31).

Рис. 2.31. Топология "звезда" с мультиплексором в качестве коммутатора

Ясно, что этот концентратор должен быть активным и интеллектуальным (в терминологии локальных сетей), т. е. быть мультиплексором вывода / ввода с развитыми возможностями кросс - коммутации (как описано выше). Иногда такую схему называют оптическим концентратором (хабом), если на его входы подаются частично заполненные потоки уровня STM-N (или потоки уровня ниже), а его выход соответствует STM-N. Фактически эта топология напоминает топологию звезда, где в качестве центрального узла применен мультиплексор SDH.

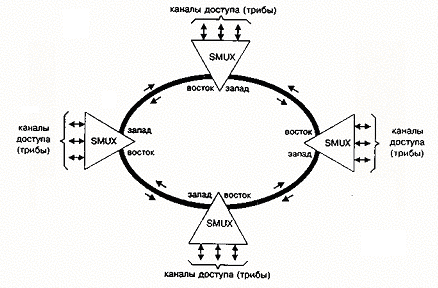

2.4.4. Топология "кольцо"

Эта топология, см. рис. 2.32, широко используется для построения SDН сетей первых двух уровней SFН иерархии (155 и 622 Мбит/с). Основное преимущество этой топологии – легкость организации защиты типа 1+1, благодаря наличию, в синхронных мультиплексорах SMUХ двух пар (основной и резервной) оптических агрегатных выходов (каналов приёма/передачи): восток – запад, дающих возможность формирования двойного кольца со встречными потоками (показаны стрелками на рис. 2.32).

Кольцевая топология обладает рядом интересных свойств, позволяющих сети самовосстанавливаться, т.е. быть защищенной от некоторых достаточно характерных типов отказов. Поэтому есть смысл остановиться на них подробно в следующем разделе.

Рис. 2.32. Топология "кольцо" с защитой 1+1 на уровне трибных блоков TU-n

Функциональные методы защиты синхронных потоков

Одним из основных преимуществ технологии SDH является возможность такой организации сети, при которой достигается не только высокая надежность ее функционирования, обусловленная использованием ОК, но и возможность сохранения или восстановления (за очень короткое время в десятки миллисекунд) работоспособности сети даже в случае отказа одного из ее элементов или среды передачи – кабеля. Такие сети и системы логично назвать существующим в нашей литературе по системному анализу термином самовосстанавливающиеся. Заметим, что применительно к сетям SDН иногда используется термин "самозалечивающиеся" [11].

В принципе существуют различные методы обеспечения быстрого восстановления работоспособности синхронных сетей [51, 52], которые могут быть сведены к следующим схемам:

– резервирование участков сети по схемам 1+1 и 1:1 (см. объяснение ниже) по разнесенным трассам;

– организация самовосстанавливающихся кольцевых сетей, резервированных по схемам 1+1 и 1:1;

– резервирование терминального оборудования по схемам 1:1 и N-1;

– восстановление работоспособности сети путем обхода неработоспособного узла;

– использование систем оперативного переключения.

Указанные методы могут использоваться как отдельно, так и в комбинации.

В первом случае участки между двумя узлами сети соединяются по двум разнесенным трассам (стопроцентное резервирование), сигналы по которым распространяются одновременно. В узле приема они могут обрабатываться по двум схемам:

– резервирование по схеме 1+1 – сигналы анализируются, и выбирается тот, который имеет наилучшее соотношение параметров;

– резервирование по схеме 1:1 – альтернативным маршрутам назначаются приоритеты – низкий и высокий, ветвь с низким приоритетом находится в режиме горячего резерва, переключение на нее происходит по аварийному сигналу от системы управления.

Это общие методы восстановления работоспособности, применимые для любых сетей.

Во втором случае, наиболее распространенном в сетях SDH, используется топология типа "кольцо", которое может быть организовано с помощью двух волокон (топология "сдвоенное кольцо") или четырех волокон (два сдвоенных кольца). Несмотря на более высокую стоимость четырехволоконного варианта он стал использоваться в последнее время, так как обеспечивает более высокую надежность. Например, такую схему защиты позволяет реализовать мультиплексор 1664 SМ/С компании Аlсаtеl и мультиплексоры других фирм.

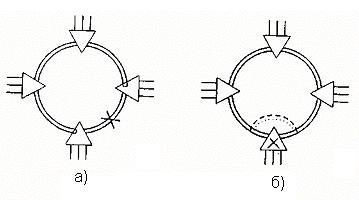

Защита маршрута в сдвоенном кольце, которая соответствует типу 1 + 1, может быть организована двумя путями [51].

Первый путь – защита используется обычно на уровне трибных блоков ТU-n, передаваемых одновременно в одном направлении (например, по часовой стрелке) но по разным кольцам. Если в момент приема мультиплексором блока, посланного другими мультиплексорами, происходит сбой в одном из колец, система управления, осуществляющая постоянный мониторинг колец, автоматически выбирает такой же блок из другого кольца. Эта защита носит распределенный по кольцу характер, а сам метод носит название метода организации однонаправленного сдвоенного кольца.

Второй путь – защита маршрута может быть организована так, что сигнал передается в двух противоположных направлениях (восточном и западном), причем одно направление используются как основное, второе – как резервное. Такой метод в случае сбоя использует переключение с основного кольца на резервное и называется методом организации двунаправленного сдвоенного кольца. В этом случае блоки ТU-n исходно имеют доступ только к основному кольцу. В случае сбоя происходит замыкание основного и резервного колец на границах дефектного участка (рис. 2.33, а), образующее новое кольцо. Это замыкание происходит обычно за счет включения петли обратной связи, замыкающей приемник и передатчик агрегатного блока на соответствующей стороне мультиплексора (восточной или западной). Современные схемы управления мультиплексорами обычно поддерживают оба эти метода защиты. Треугольники на рис. 2.33…2.36 и последующих обозначают мультиплексоры.

Рис. 2.33. Методы защиты двойного кольца: