- •Составитель:

- •Рецензенты:

- •Содержание

- •Матрица компетенций

- •Введение

- •Тема 1.1 Реологические параметры и условия образования

- •1.2 Словарь основных понятий модуля

- •1.3 Теоретическая часть модуля

- •1.4 Вопросы для самоконтроля

- •1.5 Ответы на вопросы самоконтроля

- •1.6 Контролирующий тест

- •1. Выберите, что относится к связнодисперсной системе:

- •2. Тиксотропия - это..

- •Тема 1.2 Течение и слеживание сыпучих пищевых масс,

- •2.1 Методические указания по работе с модулем

- •2.2 Словарь основных понятий модуля

- •2.3 Теоретическая часть модуля

- •2.4 Вопросы для самоконтроля

- •2.5 Ответы на вопросы самоконтроля

- •2.6 Контролирующий тест

- •3.1 Методические указания по работе с модулем

- •3.2 Словарь основных понятий модуля

- •3.3 Теоретическая часть модуля

- •Понятие консистенции

- •3.4 Вопросы для самоконтроля

- •3.5 Ответы на вопросы самоконтроля

- •3.6 Контролирующий тест

- •Тема 2.2 Гелеобразование, реологические свойства гелей

- •4.1 Методические указания по работе с модулем

- •4.2 Словарь основных понятий модуля

- •4.3 Теоретическая часть модуля

- •Точка гелеобразования

- •4.4 Вопросы для самоконтроля

- •4.4 Ответы на вопросы самоконтроля

- •4.6 Контролирующий тест

- •Модуль 3. Реометрия

- •Тема 3.1 Классификация методов определения

- •Тема 3.2 Приборы для определения реологических параметров

- •5.1 Методические указания по работе с модулем

- •5.2 Словарь основных понятий модуля

- •5.3 Теоретическая часть модуля

- •5.4 Вопросы для самоконтроля

- •5.5 Ответы на вопросы самоконтроля

- •5.6 Контролирующий тест

- •Дополнительная литература

1.3 Теоретическая часть модуля

Физико-химическая механика — раздел коллоидной химии, изучающий реологию дисперсных систем и материалов.

Реология — это наука о деформации и течении тел. Слово «реология» от греческого «рео», что означает течение.

Деформация характеризует изменение относительного расстояния между двумя произвольно выбранными точками тела. В отношении твердых тел деформация приводит к изменению формы или размера тела целиком или его части, а в отношении структура равных пищевых масс — к течению (тесто, мука, сгущенное молоко, майонез и т.д.) или даже к их разрыву (конфеты, хлеб и т.д.).

Значительная часть процессов в пищевой технологии связана с переработкой структурированных дисперсных систем. Реологические исследования позволяют решать многие инженерные проблемы и совершенствовать технологические процессы.

По реологическим свойствам и параметрам их определяющим все пищевые массы можно разделить на сыпучие (мука, сахар, сухие дрожжи, порошки детского питания, диетического назначения и др.) и упруго-вязко-пластические (главным образом тесто, кондитерские массы и др.).

Сыпучие пищевые массы способны течь.

Существует несколько точек зрения на определение «сыпучие материалы». Высокодисперсные и среднедисперсные системы, диаметр частиц которых не превышает 10 мкм, называют пылью. К порошкам относятся системы, имеющие частицы размером до несколько сотен мкм. Если частицы более крупные, то такие системы относят к сыпучим материалам.

В различных отраслях промышленности, в том числе и пищевой, не принято учитывать эти разграничения, и все подобные системы считают сыпучими материалами, массами или продуктами. К числу наиболее распространенных сыпучих пищевых масс относится мука. Технология многих отраслей пищевой промышленности связана с хранением, перемещением, смешиванием, дозировкой и транспортировкой сыпучих пищевых масс.

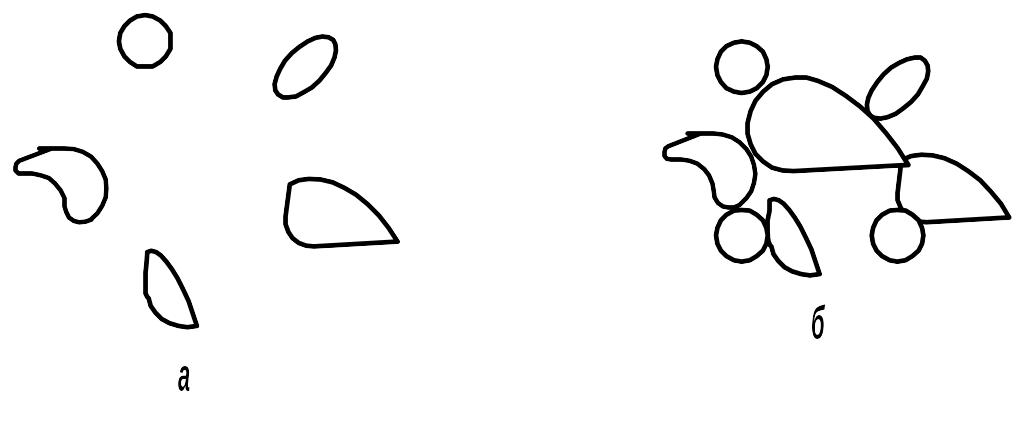

Их свойства и способности течь помимо других факторов зависят от числа частиц дисперсной фазы, т.е. счетной концентрации. Когда взаимодействие между частицами практически исключено, то частицы способны к взаимному перемещению, положение их в дисперсной системе не фиксируется и под действием внешних факторов (например, гравитации), частицы могут перемещаться. Такие системы называются свободнодисперсными.

С

Рисунок

1 - Свободнодисперсные (а)

и связнодисперсные (б)

системы.

Свободнодисперсной системой является, например, диффузионный сок, который образуется после обработки сахарной свеклы. В нем содержатся частицы белка и крахмала, весовая концентрация которых не превышает 6%.

При увеличении числа частиц и сил взаимодействия между ними дисперсные системы приобретают новые качества. Частицы в состоянии взаимодействовать между собой. В результате подобного взаимодействия образуется структура (рисунок 1, б). Структура представляет собой пространственный каркас, состоящий из частиц дисперсной фазы.

Системы, в которых частицы дисперсной фазы связаны между собой и не способны перемещаться друг относительно друга, называют связнодисперсными. Связнодисперсные системы образуют кондитерские массы, студни, тесто, мясо и мясные изделия и т.д. Связнодисперсные системы в отличие от свободнодисперсных обладают прочностью. Они способны, течь подобно твердому телу, противодействовать в определенных условиях внешнему усилию. Связнодисперсные системы обладают определенными механическими свойствами, к которым помимо прочности относятся упругость, эластичность и пластичность. Они определяют их структурно-механические свойства.

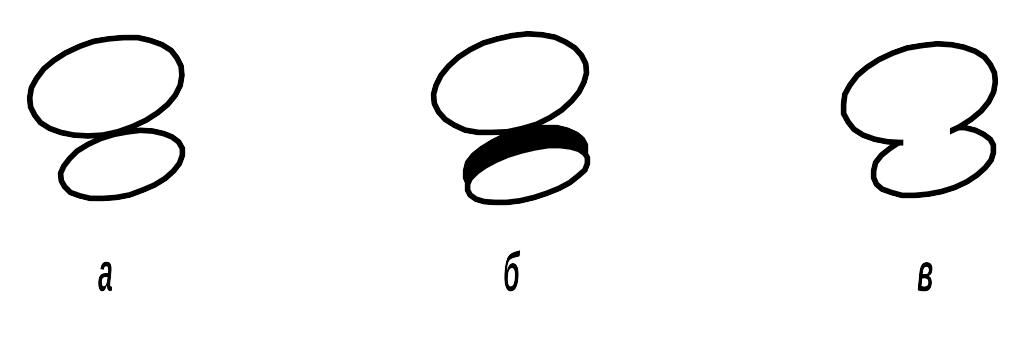

Рисунок 2 -

Контакт

между

частицами:

коагуляционный

(а)

и

через

прослойку

жидкости

(б),

конденсационно-кристаллизационный

(в)

Таким образом, тиксотропия — это способность структурированных систем восстанавливаться после разрушения.

Сила взаимодействия двух частиц радиусом 1 мкм для коагуляционных контактов может быть порядка 109 — 107Н; в случае конденсационно-кристаллизационных контактов эта сила может увеличиваться до 103Н, т.е. на несколько порядков.

Аморфные частицы в некоторых условиях могут образовать конденсационные, а кристаллические частицы (поваренная соль) — соответственно кристаллизационные контакты. В конденсационно-кристаллизационных контактах и структурах между частицами образуются мостики; возможно даже срастание частиц. (Рис. 2 в). Граница раздела фаз между частицами исчезает и по этой причине подобные контакты, называют фазовыми. Связь между частицами значительно превышает межмолекулярное взаимодействие коагуляционных структур. Конденсационно-кристаллизационные структуры — необратимы и не обладают тиксотропией. После разрушения такой структуры она не в состоянии самопроизвольно восстановиться. Пищевые массы могут быть связнодисперсными системами, а также образовывать структуры на основе твердой дисперсионной среды.

С

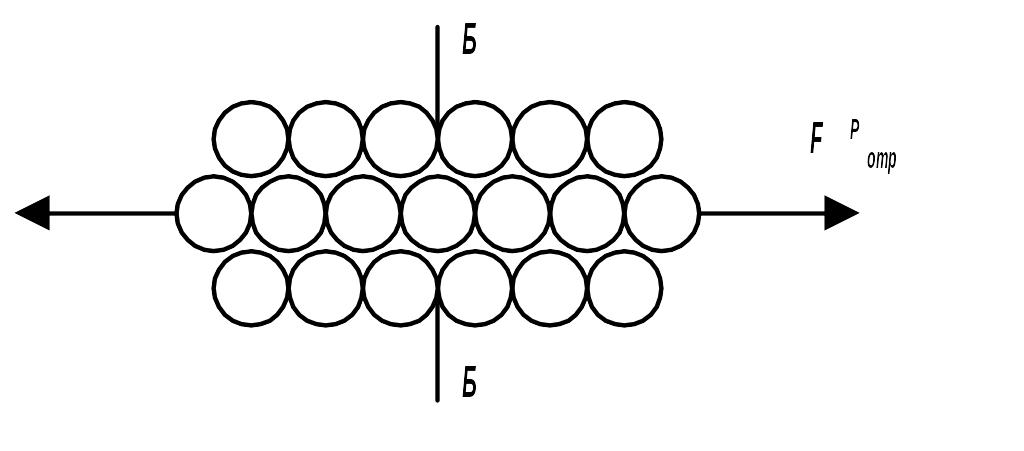

Рисунок

3 - Прочность на сдвиг:

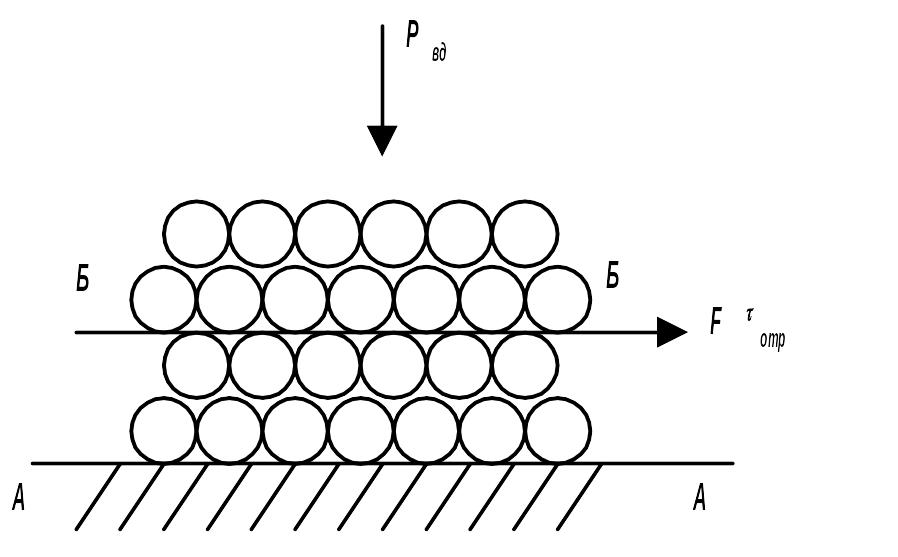

Рисунок

4 Прочность на разрыв:

![]() сила сдвига,

сила сдвига,

![]() — внешнее давление

— внешнее давление вязнодисперсные

пищевые массы обладают определенной

прочностью. О

вязнодисперсные

пищевые массы обладают определенной

прочностью. О

![]() —

сила отрыва; Б—Б — площадь разрыва.

—

сила отрыва; Б—Б — площадь разрыва.

Последнее характеризует течение сыпучих пищевых масс.

Течение сыпучих пищевых масс, относящихся к связнодисперсным системам осуществляется силой, направленной тангенциально к зоне контакта пищевой массы с поверхностью. В отличие от течения сплошных сред (жидкости и упруго-вязко-пластических тел) течения сыпучих материалов заключается в перемещении отдельных агрегатов частиц при сохранении границы раздела между частицами.

Сыпучий материал на поверхности образует слой (рисунок 4). Образование структуры сыпучего материала зависит от контактных взаимодействий между частицами и частиц с поверхностью, т.е. аутогезии и адгезии.

Адгезия — это связь разнородных по форме тел (в данном случае поверхность частицы) при молекулярном контакте.

Аутогезия — это связь однородных по форме тел (в данном случае частицы — частицы) при их молекулярном контакте.