- •Вопрос: Операционная технология основной, минимальной и нужной обработки почвы

- •5... 7 И с нулевой - только 2... 4.

- •Пневматический высевающий аппараты Обоснование сил, действующих на семя в момент захвата их пневмовысевающим дисковым аппаратом

- •Туковысевающие аппараты Теория тарельчатого туковысевающего аппарата

- •Современные зерноуборочные комбайны. Принцип работы молотильных аппаратов

- •Зерноочистительные машины Подбор решет с использованием вариационных кривых

- •Вопрос: Тяговое сопротивление плуга

- •Вентиляторы, классификация Теоретическая характеристика вентиляторов

- •Рабочие органы плуга, направление и точки приложения силы тяги

- •Вопрос: Рабочие органы культиваторов, обоснование пара, метров

- •Вопрос. Размещение семян в почве, показатели точности распределения.

- •Расстановка лап на раме культиватора определяется тремя параметрами:

- •Высота среза и её равномерность. Улучшение равномерности высоты среза.

- •В оздействие мотовила на хлебостой.

- •Вопрос: Процесс обмолота, основные параметры барабана затраты мощности

- •Разделение зерновых смесей. Потери зерна и содержание примесей.

- •Рабочие органы культиватора. Параметры рабочих органов культиватора*

- •Очистка зерноуборочного комбайна, расчёт производительности и качества работы решёт

Вопрос: Операционная технология основной, минимальной и нужной обработки почвы

Известно, что наиболее энергоемкий технологический процесс - обработка почвы на нее в среднем расходуется 30...40% энергии, потребляемой в сельском хозяйстве

Традиционная

технология обработки почвы состоит из

вспашки зяби (основная обработка) и

весенней культивацией с боронованием

(поверхностной обработки).

Традиционная

технология обработки почвы состоит из

вспашки зяби (основная обработка) и

весенней культивацией с боронованием

(поверхностной обработки).

Основная обработка - эта обычно первая, наиболее глубокая (20 ..35 см) обработка почвы после возделывания предшествующей культуры. Ее проводят плугом с оборотом и последующим рыхлением почвенного пласта Почву, подверженную ветровой эрозии, рыхлят без оборота пласта на глубину 25... 40 см.

Поверхностная обработка почвы - это совокупность приемов механического воздействия на ее верхний слой, выполняемых в определенной последовательности с целью регулирования влажности почвы, рыхления и выравнивания поверхности, унич¬тожения сорняков и заделывания на заданную глубину минеральных удобрений. Поверхностная обработка включает в себя боронование, лущение, культивацию, выравнивание и прикатывание.

Опыт показал, что традиционная технология обработки почвы характеризуется большой трудоемкостью и высокими энергозатратами. Поэтому один из путей совершенствования технологий - минимизации обработки почвы как по количеству операций, так и по глубине.

Минимальная система предусматривает сокращение количества обработок и их глубину, совмещение и одновременное выполнение нескольких технологических операций и процессов за один проход агрегата. Как правило, после уборки предшественника вносят минеральные удобрения, а затем сразу же проводят мелкую (на глубину 6...7 см) обработку дисковым культиватором, который заделывает в почву минеральные удобрения, подрезает и выворачивает сорняки на поверхность почвы, где они усыхают. Весной при достижении физической спелости почвы проводят посев.

Технология с нулевой обработкой почвы предусматривает прямой посев в почву, предварительно обработанную гербицидами. Однако возможны и другие варианты, когда, налример, в весенний период при достижении физической спелости почвы по стерне проводят посев стерневой сеялкой одновременно с внесением стартовой дозы удобрений Технология также предусматривает обработки посевов гербицидами, а при необходимости - инсектицидами. Убирают урожай, как обычно, комбайнами напрямую При нулевой обработке почвы вспашка и культивация отсутствуют, интенсивнее используются средства защиты растений.

Таким образом, технология возделывания культуры с традиционной обработкой почвы в среднем включает десять основных агротехнических приёмов, с минимальной -

5... 7 И с нулевой - только 2... 4.

Э кспериментальный

и производственный опыт показывает,

что минимальная обработка почвы в

соответствующих условиях обеспечивает

практически равный урожай зерновых в

сравнении с традиционной вспашкой, она

в два раза менее энергоемка (расход

горючего на гектар пашни снижается на

10... 15 кг), что экономически весьма

выгодно, особенно в условиях высоких

цен на энергоносители

кспериментальный

и производственный опыт показывает,

что минимальная обработка почвы в

соответствующих условиях обеспечивает

практически равный урожай зерновых в

сравнении с традиционной вспашкой, она

в два раза менее энергоемка (расход

горючего на гектар пашни снижается на

10... 15 кг), что экономически весьма

выгодно, особенно в условиях высоких

цен на энергоносители

Основные недостатки минимальной технологии следует считать существенное увеличение засоренности посевов, причем увеличивающееся по мере увеличения срока использования Однако негативные аспекты минимальной обработки почвы могут быть устранены при строгом соблюдении научных рекомендаций.

![]() При

нулевой обработке почвы необходимо

учитывать особенности и свойства почвы,

а именно, устойчивость ее к уплотнению,

содержанию гумуса и подвижных форм

питательных веществ Без этого применение

такой обработки может представлять

определенный риск или даже привести к

отрицательным агрономическим,

экономическим и экологическим результатам

Применяя нулевую обработку почвы,

необходимо предусмотреть более высокие

затраты на химические средства зашиты

растений

При

нулевой обработке почвы необходимо

учитывать особенности и свойства почвы,

а именно, устойчивость ее к уплотнению,

содержанию гумуса и подвижных форм

питательных веществ Без этого применение

такой обработки может представлять

определенный риск или даже привести к

отрицательным агрономическим,

экономическим и экологическим результатам

Применяя нулевую обработку почвы,

необходимо предусмотреть более высокие

затраты на химические средства зашиты

растений

\

Вопрос: Сеялки для посева пропашных культур. Расчёт допустимой скорости

движения сеялки точного высева

![]()

К пропашным сеялкам относятся свекловичные, хлопковые, а также кукурузные сеялки. Особенностью таких машин является секционность их исполнения, каждая секция имеет полный набор рабочих органов. Равномерность заделки семян по глубине обеспечивается копированием каждой секцией рельефа поля. Высевающий аппарат может иметь механический (дисковый) или пневматический тип.

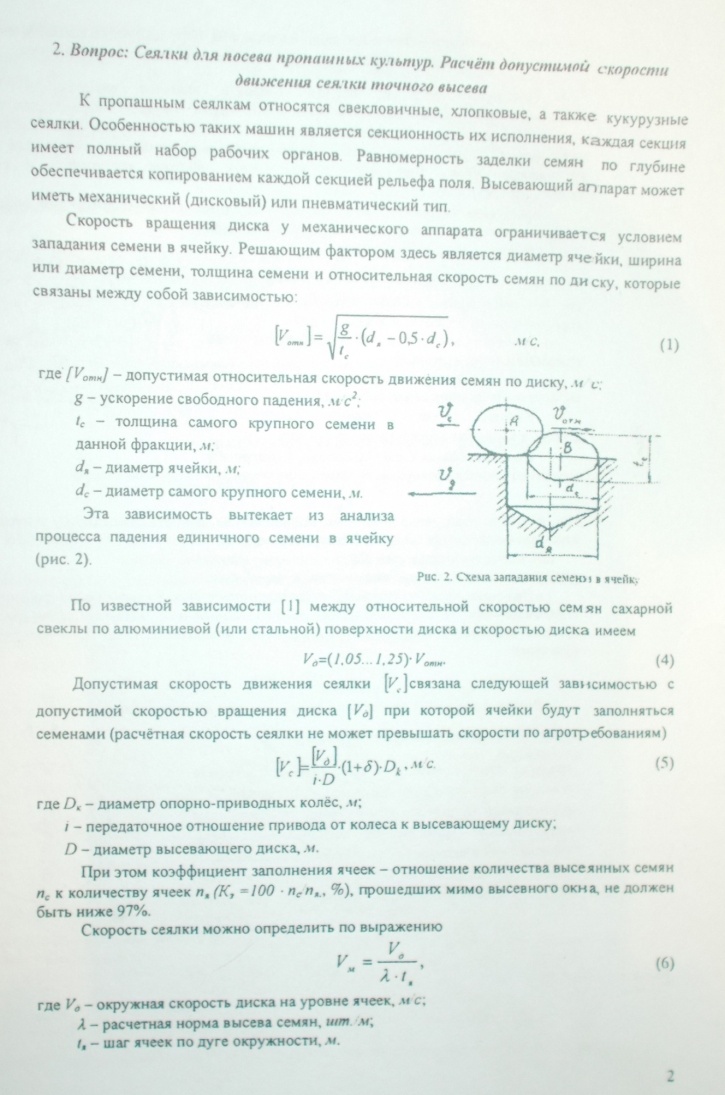

Скорость вращения диска у механического аппарата ограничивается условием западания семени в ячейку. Решающим фактором здесь является диаметр ячейки, ширина или диаметр семени, толщина семени и относительная скорость семян по диску, которые связаны между собой зависимостью

где [VomH] - допустимая относительная скорость движения семян по диску, л* с;

g - ускорение свободного падения, м с ;

с - толщина самого крупного семени в

данной фракции, м;

- толщина самого крупного семени в

данной фракции, м;

d„ - диаметр ячейки, м;

dc - диаметр самого крупного семени,

Эта зависимость вытекает из анализа процесса падения единичного семени в ячейку (рис. 2).

По известной зависимости [1] между относительной скоростью семян сахарной свеклы по алюминиевой (или стальной) поверхности диска и скоростью диска имеем

![]()

Допустимая скорость движения сеялки [Vе.]связана следующей зависимостью с

допустимой скоростью вращения диска [Vд] при которой ячейки будут заполняться семенами (расчётная скорость сеялки не может превышать скорости по агротребованиям)

![]()

где DK - диаметр опорно-приводных колёс, м;

i - передаточное отношение привода от колеса к высевающему диску;

D - диаметр высевающего диска, м.

При этом коэффициент заполнения ячеек - отношение количества высеянных семян пс к количеству ячеек пя (К, =100 пспя%), прошедших мимо высевного окна, не должен быть ниже 97%.

С![]() корость

сеялки можно определить по выражению

корость

сеялки можно определить по выражению

где Vд - окружная скорость диска на уровне ячеек, м с:

λ - расчетная норма высева семян, шт м\

tя - шаг ячеек по дуге окружности, м.

Вопрос Характеристика распределения семян и растений при пунктирном посеве

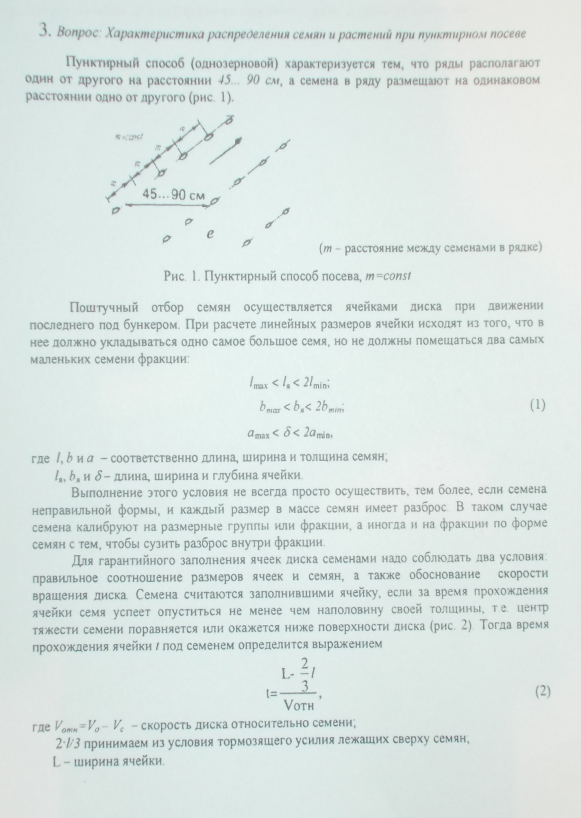

Пунктирный способ (однозерновой) характеризуется тем, что ряды располагают один от другого на расстоянии 45... 90 см, а семена в ряду размешают на одинаковом расстоянии одно от другого (рис. 1).

(т - расстояние между семенами в рядке)

Пунктирный способ посева

Поштучный отбор семян осуществляется ячейками диска при движении последнего под бункером. При расчете линейных размеров ячейки исходят из того, что в нее должно укладываться одно самое большое семя, но не должны помещаться два самых маленьких семени фракции

где l, b и а - соответственно длина, ширина и толщина семян;

lя bя и δ- длина, ширина и глубина ячейки.

Выполнение этого условия не всегда просто осуществить, тем более, если семена неправильной формы, и каждый размер в массе семян имеет разброс В таком случае семена калибруют на размерные группы или фракции, а иногда и на фракции по форме семян с тем, чтобы сузить разброс внутри фракции.

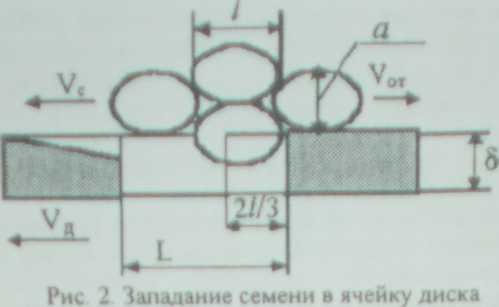

Для гарантийного заполнения ячеек диска семенами надо соблюдать два условия правильное соотношение размеров ячеек и семян, а также обоснование скорости вращения диска Семена считаются заполнившими ячейку, если за время прохождения ячейки семя успеет опуститься не менее чем наполовину своей толщины, т е. центр тяжести семени поравняется или окажется ниже поверхности диска (рис. 2) Тогда время прохождения ячейки / под семенем определится выражением

Voтн=Va - Vc - скорость диска относительно семени;

2l/3 принимаем из условия тормозящего усилия лежащих сверху семян, L - ширина ячейки

Анализ выражения (2) приводит к двум следствиям

1 )

если Voтн=0

то время заполнении становится

бесконечным, т е все ячейки диска будут

заполнены семенами Это возможно при

разгоне семян в аппарате со

скоростью вращения

)

если Voтн=0

то время заполнении становится

бесконечным, т е все ячейки диска будут

заполнены семенами Это возможно при

разгоне семян в аппарате со

скоростью вращения

диска Vд=Vс

2) длину ячейки можно увеличить за счет заходной фаски (на рис 2 отмечено линией) Известно, что длина ячейки диска определяется по формуле

а -толщина семян.

У![]() становлено,

что для свекловичных сеялок Vотн - 0.2 .м

с, это очень мало, при том. что скорость

диска можно принять Va=(1,05... 1,25)' Vотн, а

оптимальная скорость агрегата достигает

1.5 м/с (5.4 км ч). Это на порядок выше, чем

скорость вращения диска Поэтому

абсолютная скорость схода семян из

высевающего аппарата направлена в

сторону перемещения сеялки, и конструкторам

приходится совершенствовать сошниковую

группу для быстрого успокоения семян

в борозде.

становлено,

что для свекловичных сеялок Vотн - 0.2 .м

с, это очень мало, при том. что скорость

диска можно принять Va=(1,05... 1,25)' Vотн, а

оптимальная скорость агрегата достигает

1.5 м/с (5.4 км ч). Это на порядок выше, чем

скорость вращения диска Поэтому

абсолютная скорость схода семян из

высевающего аппарата направлена в

сторону перемещения сеялки, и конструкторам

приходится совершенствовать сошниковую

группу для быстрого успокоения семян

в борозде.

Как известно, норму высева X, при посеве пропашных культур сеялками точного высева определяют поштучно (шт /м):

λ= 1/m,

где m, - интервал между семенами в борозде, м.

Норма высева может быть вычислена, исходя из конструктивных и режимных параметров сеялки

![]()

Где N - количество семян, высеянных за 1 оборот приводного колеса

![]() L

- расстояние, пройденное сеялкой за 1

оборот приводного колеса, м

L

- расстояние, пройденное сеялкой за 1

оборот приводного колеса, м

i общее передаточное отношение привода от приводного колеса к высевающему диску;i=ώд/ώк ώд угловая скорость диска,

ώк — угловая скорость колеса сеялки, с>-/;

z - количество ячеек на диске;

Rk - радиус приводного колеса,

δ- коэффициент проскальзывания колеса сеялки, δ=0,1.

Из выражения (4) видно, что норму высева в сеялках точного высева в производственных условиях можно регулировать изменением передаточного отношения от приводного колеса до высевающего диска и количеством ячеек на диске