- •«Метрология, стандартизация и сертификация»

- •Часть 1

- •Лабораторная работа № 1 Классификация средств измерений и их условное обозначение

- •Программа выполнения работы

- •Оформление результатов измерений

- •Контрольные вопросы

- •Лабораторная работа № 2 Устройство и техническиЕ характеристики электроизмерительных приборов непосредственной оценки

- •Сведения из теории

- •Системы показывающих приборов

- •Общие узлы и детали электроизмерительных приборов

- •Приборы магнитоэлектрической системы

- •Логометры магнитоэлектрической системы

- •Приборы электромагнитной системы

- •Приборы электродинамической системы

- •Приборы ферродинамической системы

- •Приборы электростатической системы

- •Приборы термоэлектрической системы

- •Порядок выполнения работы

- •Оформление результатов измерений

- •Контрольные вопросы

- •Лабораторная работа № 3 Средство измерения – мультиметр

- •Сведения из теории

- •Подготовка и проведение измерений с помощью электронного мультиметра

- •А налоговые мультиметры

- •Цифровые мультиметры

- •Включение средств измерения в цепь

- •Программа выполнения работы

- •Оформление результатов измерений

- •Контрольные вопросы

Общие узлы и детали электроизмерительных приборов

Несмотря на различие приборов с различными измерительными механизмами, имеются узлы и детали, похожие по назначению и устройству.

К ним относятся: корпус прибора, который защищает прибор от внешних воздействий, например от попадания в него пыли.

Отсчетное устройство электромеханического прибора состоит из шкалы и указателя. Шкала прибора обычно представляет собой пластину, на которой нанесены отметки, соответствующие определенным значениям измеряемой величины.

Указатель представляет собой перемещающуюся вдоль шкалы стрелку, жестко скрепленную с подвижной частью измерительного механизма прибора. В качестве указателя применяют также световой луч, отраженный от зеркальца, укрепленного на оси подвижной части. Луч света попадает на шкалу и образует на ней световое пятно, например, с темной нитью посередине. При повороте подвижной части световой указатель перемещается по шкале.

Крепление подвижной части осуществляется с помощью опоры, пружин, растяжек и подвеса. Трение в опорах снижает чувствительность прибора и создает погрешность измерений. Поэтому подвижную часть в современных приборах часто устанавливают на растяжках – упругих металлических лентах или нитях, прикрепленных одним концом к подвижной части, а другим – к плоским пружинам, создающим натяжение. Растяжки выполняют все те же функции, что и пружины. При установке на растяжках трение практически отсутствует и вместе с тем увеличивается устойчивость против тряски и вибрации.

В приборах особо чувствительных и точных (например, в зеркальных гальванометрах) применяют свободную подвеску подвижной части на тонкой упругой нити, закрепленной на одном конце. Такие приборы устанавливают строго вертикально (по уровню), они имеют световой указатель вместо стрелки.

При воздействии на подвижную часть вращающего и противодействующего моментов стрелка не сразу устанавливается на нужной отметке, а колеблется около нее, затрудняя отсчет. Необходимая степень успокоения достигается в приборах путем так называемых успокоителей. Применяют магнитоиндукционные, жидкостные и воздушные успокоители.

Для коррекции положения стрелки, т. е. установки ее на нулевую отметку, если она по какой-либо причине с нуля смещена при разомкнутой измерительной цепи прибора, в электромеханических приборах применяют устройство, называемое корректором.

Приборы магнитоэлектрической системы

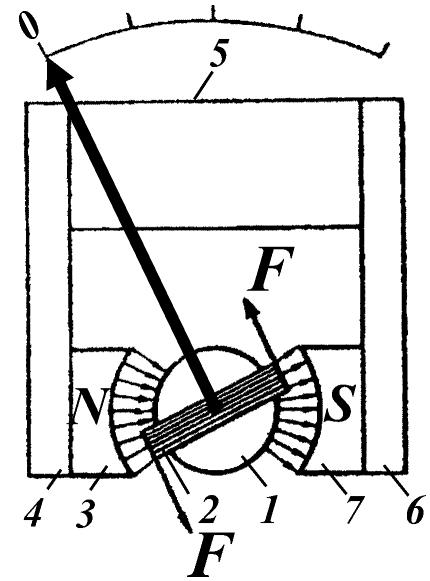

Принцип

действия.

Подвижная часть в приборах

магнитоэлектрической системы перемещается

в результате взаимодействия постоянного

магнита с магнитным полем проводника

с током. Подвижную часть чаще выполняют

в виде рамки, размещаемой в воздушном

зазоре постоянного магнита (рис. 2), реже

– в виде небольшого постоянного магнита

(рис. 3). При протекании постоянного тока

по обмотке рамки возникает магнитное

поле, которое взаимодействует с полем

постоянного магнита. В результате

создается вращающий момент Мвр.

На рамку действуют силы F,

направление которых определяют по

правилу левой руки. Под действием этих

сил рамка поворачивается на определенный

угол

![]() .

.

Рис. 2

Сила: F

F =BIln, (5)

где В – магнитная индукция в зазоре; I – ток, протекающий по рамке; l – длина стороны рамки; п – число витков обмотки рамки.

Вращающий момент:

Мвр = Fb, (6)

где b – ширина рамки.

Тогда получим: Мвр = BIlbn = BIsn,

где s = bl – площадь рамки.

Рис. 3

При повороте рамки на угол возникает противодействующий момент:

Мпр = D . (7)

В установившемся режиме: Мвр = Мпр, поэтому угол поворота рамки:

= IBsn /D = ISI, (8)

где SI = Bsn /D – чувствительность прибора по току.

Угол отклонения пропорционален току. Шкала прибора равномерна.

С другой стороны, угол отклонения можно выразить через напряжение на зажимах прибора:

= ISI = (U/r) SI = U/(СI·r) = U/CU,

где r – входное сопротивление прибора; СI = 1/SI – постоянная прибора по току; CU – Cir – постоянная прибора по напряжению.

Отсюда следует вывод, что приборы этой системы можно применять для измерения как тока, так и напряжения.

Устройство. Измерительный механизм (рис. 2) состоит из постоянного магнита 5, изготовленного из высококачественной стали, магнитопроводов 4, 6 с полюсными наконечниками 3, 7, между которыми строго по центру установлен неподвижный цилиндрический сердечник 1. В воздушном зазоре между цилиндром и полюсными наконечниками создается радиальное магнитное поле с постоянной магнитной индукцией В.

В воздушном зазоре размещается подвижная рамка (катушка) 2, представляющая собой легкий алюминиевый каркас с обмоткой из тонкой (0,02 – 0,2 мм) медной или алюминиевой проволоки. Концы обмотки рамки соединены со спиральными пружинами, создающими противодействующий момент и служащими проводниками тока. Для приборов магнитоэлектрической системы специальные успокоители не применяются: колебание прекращается под воздействием поля постоянного магнита и наведения ЭДС в алюминиевом каркасе подвижной рамки. Для увеличения момента успокоения на рамку иногда наматывают несколько короткозамкнутых витков.

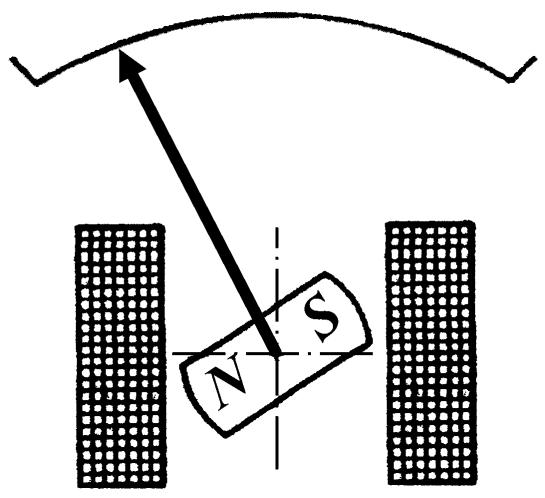

Кроме приборов с подвижной рамкой применяют, но значительно реже, приборы с подвижным или внутрирамочным магнитом (рис. 3). Подвижной магнит жестко крепят на оси, он перемещается в магнитном поле, пропорциональном протекающему току. Внутрирамочный неподвижный магнит применяют для уменьшения размеров измерительного механизма.

При непосредственном включении приборов в измеряемую цепь можно измерить небольшие токи (15–30 мА) или напряжения (от 45 мВ до нескольких вольт). Для расширения пределов измерений применяются дополнительные устройства: шунты и резисторы.

Достоинства и недостатки. Общими достоинствами приборов магнитоэлектрической системы являются высокая чувствительность (например, ток полного отклонения равен 0,01 мкА), высокая точность (класс точности 0,05; 0,1), малая потребляемая мощность (до десятых долей ватта), незначительное влияние внешних магнитных полей из-за наличия сильного собственного магнитного поля.

Приборы с подвижной рамкой имеют равномерную шкалу; с подвижным магнитом - простую конструкцию, устойчивость к перегрузкам, так как измеряемый ток протекает непосредственно по катушке, а не по спиральным пружинам; с внутрирамочным неподвижным магнитом – небольшие потоки рассеяния, размеры и массу.

К недостаткам приборов с подвижной рамкой относят сложность и высокую стоимость конструкции, низкую перегрузочную способность в результате изменения свойств или перегорания спиральных противодействующих пружин; приборов с подвижным магнитом – большую массу и инерционность подвижной части, низкую чувствительность; приборов с внутрирамочным магнитом – неоднородность магнитного поля, неравномерность шкалы, более низкие, чем у приборов с внешним магнитом, чувствительность и точность.

Область применения. Приборы применяют в качестве вольтметров, милливольтметров, амперметров, миллиамперметров, микроамперметров и малогабаритных индикаторов. В сочетании с преобразователями приборы используют для измерений в цепях переменного тока и для измерений сопротивлений. Приборы с подвижным магнитом используют в малочувствительных индикаторах, устанавливаемых на транспортных средствах.

Часто нужно только фиксировать ток, не измеряя его значения, например, при мостовых или компенсационных методах измерений. Для этих целей используют высокочувствительные приборы с условной шкалой – гальванометры.