- •Вопросы к семинарскому занятию 1.

- •Материалы для ответа на вопросы к занятию 1.

- •Живые системы обладают рядом общих свойств и признаками, которые отличают их от неживой природы.

- •В настоящее время экология представляет собой систему наук, среди которых преобладает

- •Структура современной экологии

- •Фундаментальное и прикладное значение экологии.(По р. Риклефс )

Вопросы к семинарскому занятию 1.

Предмет, объект экологии. Определение экологии как науки.

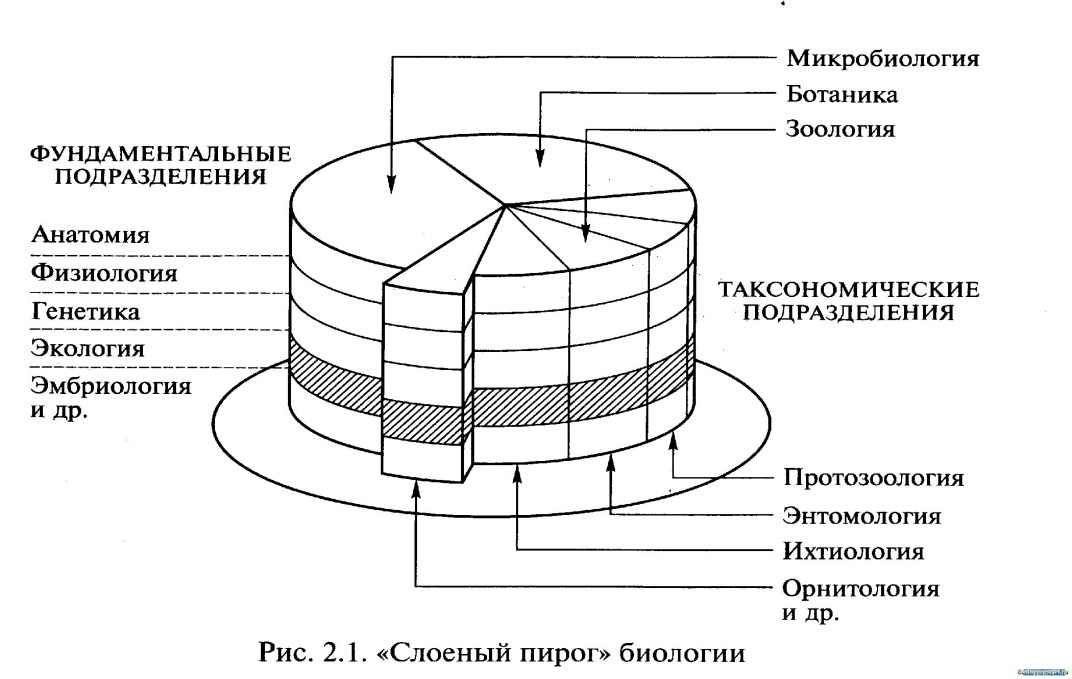

Модель «слоеного пирога» биологии и место экологии в системе биологических наук.

Понятия «жизнь», «система», «открытые системы», «иерархия» (с примерами, смостоятельно), свойства живого.

«Слоеный пирог экологии»: принципы биологической организации на уровнях индивидуума, популяции, сообщества, экосистемы.

Разделы экологии и что они изучают: общая экология, аутэкология, синэкология, демэкология, палеоэкология, физиологическая и биохимическая экология, эволюционная экология, морфологическая экология.

Классификация Анатолия Сергеевича Степановских (2001).

Задачи экологии.

Методы решения экологических задач.

Понятия аддитивные и эмерджентные свойства системы. Эмерджентные свойства биосистем различных уровней (уметь пояснить)

Фундаментальное и прикладное значение экологии.

Материалы для ответа на вопросы к занятию 1.

Всякая наука становится действительно наукой лишь тогда, когда она поднимается до уровня обобщений, установления закономерностей, правил и законов, когда она наконец может предсказывать развитие событий. При взгляде на экологию с этих позиций ее следует считать наукой относительно молодой, сформировавшейся к концу XIX в. Однако любая наука имеет и период накопления фактов, первых наблюдений и первых обобщений.

Таким образом, накопление знаний об образе жизни животных и растений, их зависимости от внешних условий и характере распределения началось очень давно, но только в 1866 г. немецкий биолог Э.Геккель предложил термин «экология» (в России благодаря конспективному переводу И.И.Мечниковым работы Э. Геккеля термин «экология» появился в 1869 г Под экологией он понимал сумму знаний, относящихся к природе.). Следовательно, это сравнительно молодая наука. Но именно она переживает в настоящее время период быстрого роста. Экология (от греч. oikos — дом и logos — наука) в буквальном смысле — наука о местообитании. Существует много определений экологии как науки, однако подавляющее большинство современных исследователей считает, что Экология – это наука, изучающая условия существования живых организмов и взаимосвязи между организмами и средой, в которой они обитают.

Экологию определяют как науку, исследующую закономерности жизнедеятельности организмов (в любых ее проявлениях, на всех уровнях интеграции) в их естественной среде обитания, с учетом изменений, вносимых в среду деятельностью человека.

Объектом исследования в экологии являются единичные особи - организмы, группы особей, популяции, виды и их сообщества, т.е. биоценозы и экосистемы, отдельные факторы жизненной среды и окружающая среда в целом. К числу объектов экологического изучения принадлежит и сам человек как живой организм, его природная и социальная среда, потребности человека.

Предметом исследования экологии, как биологической науки, являются биологические макросистемы: популяции, сообщества, экосистемы и их динамика во времени и пространстве (в зависимости от окружающей среды).

ИЛИ:

Экология – это наука о взаимоотношениях живых существ между собой и с окружающей их природой, о структуре и функционировании надорганизменных систем.

Термин «экология» в 1866 г. ввел немецкий эволюционист Эрнст Геккель. Э. Геккель считал, что экология должна изучать различные формы борьбы за существование. В первичном значении, экология – это наука об отношениях организмов к окружающей среде (от греч. «oikos» – жилище, местопребывание, убежище).

Экология, как и любая наука, характеризуется наличием собственного объекта, предмета, задач и методов (объект – это часть окружающего мира, которая изучается данной наукой; предмет науки – это наиболее главные существенные стороны ее объекта).

Объектом экологии являются биологические системы надорганизменного уровня: популяции, сообщества, экосистемы (Ю. Одум, 1986).

Предметом экологии являются взаимоотношения организмов и надорганизменных систем с окружающих их органической и неорганической средой (Э. Геккель, 1870; Р. Уиттекер, 1980; Т. Фенчил, 1987).

По определению Р. Риклефса (1979), экологию можно представить «... как трехмерное сооружение из лежащих один над другим горизонтальных слоев, соответствующих различным уровням биологической организации – от индивидуума через популяцию и сообщество к экосистеме; вертикальные разрезы, проходящие через все слои, делят все сооружение на секции, соответствующие форме, функции, развитию, регуляции и адаптации. Каждому уровню экологической организации присущи свои особые структурные и функциональные характеристики».

Для характеристики взаимосвязи экологии с другими областями биологии удобно использовать прием Ю. Одумома в его фундаментальном труде «Основы экологии» (1975). Если образно представить структуру биологии в виде «слоеного пирога» (рис. 2.1), то его можно «разрезать на куски» двумя способами. Можно делить «пирог» по горизонтали — тогда получим фундаментальные, или базисные, науки, такие, как морфология, физиология, генетика, теория эволюции, молекулярная биология, биология развития и др., изучающие основные свойства жизни и не ограничивающиеся исследованием отдельных групп организмов. Но можно разрезать «пирог» и по вертикали — тогда получим «таксономические» науки, занимающиеся изучением естественных групп живых организмов. Среди этих наук — микробиология, ботаника и зоология.

Рис. 2.1. «Слоеный пирог» биологии.

В свою очередь каждая из них объединяет более частные науки, имеющие дело с собственной, сравнительно узкой группой живых организмов. В соответствии с этим мы вправе разделить зоологию на протозоологию, энтомологию, ихтиологию, орнитологию и т.д. При таком подходе экология относится к фундаментальным разделам биологии и представляет собой составную часть каждого таксономического подразделения. Мы можем говорить об экологии растений, экологии животных, экологии микроорганизмов, а рассматривая более частные элементы этих разделов, и об экологии птиц, рыб, насекомых и т.д.

Говоря о месте экологии среди других биологических дисциплин, мы неизбежно затрагиваем содержание науки биологии. Она изучает четыре главнейших феномена: жизнь, организм, биосфера и биоразнообразие. Основополагающее понятие среди них — жизнь. Определение понятия «жизнь» сформулировать довольно трудно из-за сложности и многообразия процессов, протекающих в живых системах — организмах и их сообществах. Поэтому на протяжении длительного времени сама возможность строгой научной формулировки такого определения вызывала сомнения. Так, в знаменитой французской «Энциклопедии» (1751 — 1780), в авторский коллектив которой входили такие крупные ученые своего времени, как К.Гельвеций, П.Гольбах, Вольтер, Ж.Бюффон и др., жизнь определялась как состояние, противоположное смерти. С учетом современных представлений определение жизни можно сформулировать следующим образом: жизнь представляет собой форму организации открытых саморегулирующихся и самовоспроизводящихся дискретных иерархических систем, построенных на основе белков и нуклеиновых кислот. Рассмотрим по отдельности свойства, указанные в данном определении. Термин «открытые системы» характеризует термодинамические свойства живых объектов, их непрерывный обмен веществом и энергией с окружающей средой (в отличие от изолированных систем, не обменивающихся с окружающей средой ни энергией, ни веществом, а также от замкнутых, или адиабатических, которые обмениваются только энергией). Непрерывный обмен веществом и энергией с окружающей средой позволяет живым системам реализовать второе из перечисленных в определении свойств — способность к саморегуляции. Этим термином обозначаются, строго говоря, два разных качества, имеющих общую биофизическую природу. Первое представляет собой способность к активным реакциям на внешние воздействия.

Другой тип регуляции представляет собой способность поддерживать в известных пределах постоянство своего состояния при изменениях условий окружающей среды. ). Представления об относительном постоянстве внутренней среды организма были впервые сформулированы во второй половине XIX в. французским физиологом К. Бернаром. В 1929 г. американский физиолог У. Кеннон предложил обозначать данное свойство термином «гомеостаз». Самовоспроизведение представляет собой способность живых систем порождать себе подобных.

Важным свойством биологических объектов является их иерархическая структура. Данное понятие заимствовано из общей теории систем и обозначает соподчиненность элементов, взаимодействие которых формирует более высокий уровень организации. Одни системы обладают иерархической структурой, другие нет. В любом биологическом объекте можно выделить разные уровни организации. Наименее сложной структурой, обладающей всеми признаками живого объекта, является клетка. Именно потому ее и называют структурно-функциональной (элементарной) единицей жизни. Клетки могут входить в состав многоклеточных организмов, в свою очередь всегда существующих в составе популяций и экологических систем (биоценозов), совокупность которых в конечном счете образует биосферу. Соответственно можно выделить клеточный, организменный, популяционно-видовой, биоценологический и биосферный уровень организации жизни. При этом элемент любого из уровней, будь то клетка или биоценоз, представляет собой открытую саморегулирующуюся и самовоспроизводящуюся систему в соответствии с приведенным выше определением. Итак свойства живых систем (свойства живого):