- •Часть вторая

- •Глава III. Множества и свойства предметов

- •§ 1, Характеристическое свойство множества

- •§ 2. Универсальное множество. Дидактический материал

- •§ 3. Подмножество. Дополнение множества и отрицание предложения

- •§ 4. Пересечение множеств и конъюнкция предложений

- •§ 5. Объединение множеств и дизъюнкция предложений

- •§ 6. Разбиение множества на классы

- •§ 7. Отношения между двумя множествами

- •§ 2. Бинарные отношения

- •§ 3. Свойства отношений

- •§ 4. Отношение эквивалентности

- •§ 5. Отношение порядка

- •Глава V. Числа

- •§ 1. Возникновение понятия натурального числа

- •§ 2. Основные идеи количественной теории натуральных чисел

- •§ 3. Основные идеи порядковой теории натуральных чисел

- •§ 4 Системы счисления

- •Глава VI. Геометрические фигуры

- •§ 1. Формирование понятия геометрической фигуры

- •§ 2. Виды геометрических фигур

- •VII. Величины и их измерение

- •Глава VII.Величины и их измерение

- •§ 1. Что такое величина!

- •§ 2. Измерение величин

- •Глава VIII. Алгоритмы § 1. Что такое алгоритм!

- •§ 2. «Вычислительные машины»

ГлаваVII. Величины и их измерение

Среди форм используемых нами блоков (или фигур), кроме треугольника, квадрата, прямоугольника, имеется и круг. Кроме того, многие предметы, с которыми встречаются дети (тарелки, блюдца, колеса велосипеда и др.), имеют круглую форму. Считаем нецелесообразным для дошкольников вводить термин «окружность».

В элементарной геометрии круг определяется как множество (или геометрическое место) всех точек плоскости, удаленных от некоторой точки, называемой центром, на расстояние, не превышающее R (/? —радиус круга); окружность определяется аналогично как множество всех точек плоскости, удаленных от точки, называемой центром, на одно и то же расстояние R.

Рис.

19.

Дошкольники знакомятся также с одним из простейших многогранников, каким является куб.

Куб — пространственный аналог квадрата. Он ограничен шестью квадратами. Его можно сконструировать (склеить) из плоской фигуры выкройки, изображенной на рисунке 19.

Ознакомление детей с описанными выше простейшими геометрическими фигурами является пропедевтической основой для дальнейшего формирования и развития у них геометрических, в том числе пространственных, представлений.

Глава VII.Величины и их измерение

§ 1. Что такое величина!

Величина — одно из основных математических понятий, возникшее в древности и подвергшееся в процессе длительного развития ряду обобщений.

Общее понятие величины является непосредственным обобщением более конкретных понятий: длины, площади, объема, массы, скорости и т. п. Каждый конкретный род величин связан с определенным способом сравнения соответствующих свойств объектов. Например, в геометрии отрезки сравниваются при помощи наложения и это сравнение приводит к понятию длины: два отрезка имеют одну и ту же длину; если при наложении они совпадают; если же один отрезок накладывается на часть другого, не покрывая целиком, то длина первого меньше длины второго. Общеизвестны более сложные приемы, необходимые для сравнения площадей плоских фигур, объемов пространственных тел.

Для сравнения двух предметов по массе их взвешивают. Если чаши весов уравновешиваются, то предметы имеют одинаковую массу, если же чаши не уравновешены, то предмет, находящийся на той чаше, которая перетягивает, имеет большую массу, второй предмет —

меньшую.

Понятия длины, площади, объема, массы могут быть обобщены на любой род величин: в системе всех однородных величин, т. е. всех длин, всех площадей, всех объемов, всех масс и т. д., устанавливается отношение порядка. Две величины а и Ь одного и того же рода или совпадают {а = Ь\ или первая меньше второй (в<6), или вторая меньше первой (6<а).

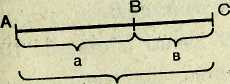

Однородные величины можно также складывать. Например, если точка В лежит между точками Л и С, то длина отрезка АС равна сумме длин отрезков АВ и ВС (рис. 20, /).

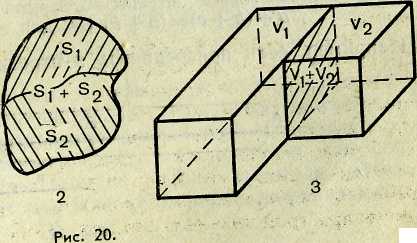

Если плоская фигура состоит из двух частей, не имеющих других общих точек, кроме граничных, то площадь S всей фигуры равна сумме площадей S1-T-S2 этих частей (рис. 20,2).

а + в

Е сли

пространственная фигура состоит из

двух частей, все

сли

пространственная фигура состоит из

двух частей, все

общие точки которых образуют их общую границу, то объем V всей пространственной фигуры равен сумме Vi + V2 объемов HD Vi и Vi этих частей (рис. 20,3). "* Если предмет состоит из двух

частей, то его масса т равна -1 сумме т.\Агтг масс т\ и т2 этих частей.

Так раскрывается смысл операции сложения для каждого рода величин (длин, площадей, объемов, масс и т. д.).

Исходя из смысла отношения «меньше» (<■) и операции сложения однородных величин (+) можно убедиться в том, что любая система однородных величин (В, <, +) обладает перечисленными ниже свойствами.

Отношение «о является, как и между числами, ан тирефлексивным, т. е. ~\ (а<Са) для любого а£В; асимметрич ным (для любых а, Ь£В, если а<Ь, то П6<а) и транзитивно (для любых а, Ь, с£В, если а<6 и 6<с, то а<с), т. е. является отношением строгого порядка. Причем для любых а, Ь, с£В, если афЬ, то a<Cb или b<а, т. е. система однородных величин В упоря дочена этим отношением.

Если а<.Ь, то существует величина с 6 Втакая, что а + с = Ь. Величина с называется разностью между величинами b и а и обозначается «6 — а», т. е. а-\-с = Ь равносильно с = Ь — а. Например, если взять два отрезка, АВ длины а и CD длины Ь, причем a<ib, и отложить на отрезке CD отрезок СВ\, равный АВ, то образо вавшийся отрезок B\D будет иметь длину с = Ь — а (рис. 21).

Сложение величин, как и сложение чисел, обладает свойством переместительности (коммутативности):

a-\-b = b-\-a для любых а, Ь£В.

Например, безразлично присоединить к отрезку АВ длины а отрезок ВС длины b или наоборот, получим один и тот же отрезок.

4) Сложение величин обладает свойством сочетатель ности (ассоциативности):

a-\-(b + c)=(a-\-b)-\-c для любых а, Ь, с£В. Например, если присоединить к отрезку АВ длины а отрезок BD

а + в

D

в + с

Рис. 22.

длины 6 +с так, чтобы точка В лежала между точками А и D (рис. 22), то получим отрезок AD длины а + (Ь + с); если к отрезку АС длины а-\-Ь присоединить отрезок CD длины с, то получим тот же отрезок AD, его длина выражается через {а-\-Ь)-{-с; но так как мы получили один и тот же отрезок AD, то a-{-(b-{-c) = (a-+-b)-\-c. Поэтому можно писать без скобок a + fe-f-c.

5) Для любых а, 66В, а-\-Ь>а (свойство монотонности сложения). Например, если точка В лежит между точками А и С (рис. 20, /), то длина отрезка АС(а + Ь) больше длины отрезка АВ (а), или вообще «величина части меньше величины целого».

6) Всякую величину а£В можно делить на 2, 3, 4 и вооб ще на любое число п одинаковых частей, иными словами, для любой величины а^В существует величина Ь£В такая, что пЬ — а.

I Величина Ъ называется м-й долей величины а.

7) Допустим, что имеется некоторый отрезок АВ длины а и другой отрезок CD длины Ъ. Какими бы ни были отрезки АВ и CD, можно наложить отрезок CD на отрезок АВ такое большое число п раз, что получим отрезок длины nb, превышающей а. Таким образом, какие бы ни были величины а, Ь£Ц, всегда суще ствует натуральное число п такое, что a<.nb.

Перечисленные свойства 1)— 7) системы величин (В, <, +) интуитивно ясны и допускают наглядное истолкование на конкретном примере системы длин отрезков. Отметим, что эти свойства еще не составляют полной характеристики системы однородных величин. Для получения такой характеристики они должны быть дополнены еще одним свойством с более сложным содержанием и не допускающим столь наглядное истолкование, так как оно связано

: с категорией бесконечности.

8) Предположим, что даны две последовательности однородных величин: (1) ои, a-i, ... , ап, ... и (2) Ь\, Ьч, ... , Ьп, ... , причем (1)—возрастающая, т. е. а.1<.а2<....<.ап<..~, а (2) — убывающая, т. е. b\ >bi >...!> Ь„> ... . Кроме того, любая величина первой последовательности меньше любой величины второй и с увеличением номера п члены этих последовательностей приближаются друг к другу как угодно близко, т. е. какую бы ни взяли величину с при достаточно большом номере п, разность Ьп — ап становится меньше с (Ьп — ап<.с). При этих условиях существует единственная величина х, которая больше всех йп и меньше всех Ьп, т. е. неравенство

выполняется для любого номера п членов последовательностей. Как же следует ответить на вопрос «Что такое величина?». Прямого ответа в виде определения («величиной называется...») мы не приводим. На поставленный вопрос мы ответили косвенно: привели конкретные примеры величин (длина, площадь, объем, масса) и на этих примерах выявили свойства, характеризующие любую величи