- •Билет № 1

- •Задача:

- •Билет № 2

- •Задача:

- •Билет № 3

- •Национальное богатство страны: содержание, структура и источники его увеличения.

- •Основные концепции роли государства в рыночной экономике. Эволюция представления о роли государства и степени его воздействия на экономику страны, исторический аспект.

- •Формы международного разделения труда и их развитие.

- •В чем состоит проблема управления государственным долгом?

- •Средняя склонность к потреблению и к сбережению.

- •5.Закон Оукена

- •Билет № 6

- •1. Понятие о макроэкономике и национальном хозяйстве. Предмет и объект макроэкономики. Структура национального хозяйства. Цели макроэкономического анализа.

- •2. Понятия налога и налогооблагаемой базы. Функции и виды налогов. Системы налогообложения. Основные принципы налогообложения в рыночной модели хозяйствования.

- •3. Кредитная система страны и её структура. Центральный банк и его функции.

- •4. Основные макроэкономические показатели снс: количественная составляющая.

- •5. Циклическая безработица, причины её вызывающие.

- •6.Задача

- •1. Инфляция: сущность и экономическое содержание. Формы и виды инфляции. Социально-экономические последствия инфляции.

- •2. Цели, инструменты и границы государственного регулирования национального экономики. Институционализация процесса государственного регулирования экономики.

- •3. Структура денежной массы и принципы её классификации. Денежные агрегаты.

- •4. Государственные методы борьбы по снижению безработицы и вызываемых ею потерь.

- •5. Понятие общественных благ.

- •6.Задача

- •Билет № 9

- •Билет № 10

- •Эволюция взглядов на цикличность в экономической мысли: м.И. Туган-Барановский, э. Хансен, а. Шпитгоф, й. Шумпетер, у. Джеванс и др. О неизбежности экономических кризисов.

- •Финансовая система страны: содержание, структура и функции.

- •Роль научно-технического взаимодействия в решении мировых экологических проблем.

- •Понятие цикличности экономической системы.

- •Инфляция: сущность и экономическое содержание. Формы и виды инфляции. Социально-экономические последствия инфляции.

- •Социальная политика государства и её воздействие на темпы и качество экономического роста.

- •Бюджетный дефицит и способы его финансирования. Связь бюджетного дефицита с государственной задолженностью.

- •Формирование и развитие банковской системы в России..

- •Закон сравнительных преимуществ.

- •2 .Проблема неравенства доходов в социально-экономической системе. Государственное регулирование распределения доходов.

- •Задача:

- •Задача:

- •Билет № 15

- •1. Рынок труда как система социально-экономических отношений. Субъекты и обязательное условие рынка труда.

- •2. Понятие равновесия экономической системы. Основные пропорции в национальной экономике. Развитие теории равновесия экономической системы.

- •3. Инвестиции в социальную сферу. Проблемы экономической сущности социальной сферы.

- •4. Теория к.Маркса о неизбежности экономических циклов воспроизводства

- •5. Парадокс бережливости

- •Билет № 16

- •1 Вопрос:

- •2 Вопрос:

- •3 Вопрос

- •4 Вопрос

- •17 Билет

- •Промышленные (классические) экономические циклы. Фазы цикла. Причины экономических циклов и кризисов.

- •Содержание понятий экономического роста. Факторы экономического роста: экономические и неэкономические.

- •Неоклассический синтез в макроэкономическом равновесии.

- •5. Отрицательные последствия экономического роста.

- •6. Задача

- •1. Теории и модели экономического роста. Современные модели «качества жизни»: «Нулевого роста» и «Ограниченного роста». Темпы экономического роста России и проблема выбора собственной модели.

- •3. Безработица: содержание и формы проявления.

- •4. Основной психологический закон Дж. Кейнса.

- •5. Кривая Лаффера и ее интерпретация.

- •Билет № 21

- •Международный рынок капиталов. Формы вывоза капитала. Институциональные аспекты внешнеторговой политики.

- •Финансовая система страны: содержание, структура и функции

- •Финансовая система и место в ней государственных и муниципальных ресурсов

- •Монетаристский и кейнсианский подходы к государственному регулированию

- •Понятие национального богатства

- •Задача:

- •Билет номер 22.

- •1. Денежный рынок. Равновесие на денежном рынке.

- •4.Структура денежной массы и принципы её классификации. Денежные агрегаты.

- •5. Структурная безработица, причины её вызывающие

- •Билет номер 23

- •1. Антиинфляционная политика государства. Инфляция в России и её отражение в экономической теории.

- •2. Кейнсианская теория мультипликатора-акселератора.

- •3. Интеграционные тенденции в мировом хозяйстве. Внешняя торговля России в постсоветский период.

- •4. Экономические аспекты глобальных проблем: сущность и формы их проявления.

- •5. Мультипликатор автономных расходов: алгебраическая и графическая интерпретация.

- •2. Предложение денег. Денежный мультипликатор.

- •3. Инструменты денежно-кредитной политики государства.

- •4. Инфляция и безработица: кривая Филлипса.

- •5. Типы экономического роста.

- •Совокупный спрос и совокупное предложение. Концепции достижения

- •Содержание понятия «безработица». «Плюсы» и «минусы» безработицы с точки зрения различных экономических школ, идеологический аспект.

- •Проблема неравенства доходов в социально-экономической системе. Государственное регулирование распределения доходов.

- •Цели макроэкономической политики государства.

- •Раскройте понятие инфляционной спирали.

- •Цикличность как форма развития рыночной экономики. Материальная основа цикла

- •Риски глобализации

- •Институционализация процесса государственного регулирования экономики.

- •Циклическая безработица, причины её возникновения.

- •Модель is-lm как отражение равновесия на реальном и денежном рынке

- •Валютный рынок. Валютный курс. Платёжный баланс: экономическое содержание и макроэкономическая роль.

- •Социально-экономические аспекты экологических проблем

- •Инфляция в России и ее отражение в эк теории

- •Структура ввп по расходам

5.Закон Оукена

А.Оукен(1928-80гг). Осн.работа – «Цена и качество. Макроэк.анализ» 1980г. В этой работе он доказывает негибкость зар.платы и ее соответствие интересам наемн.работников и работодателей. Оукен выявил связь между величиной циклич.безработицы и конъюнктурным разрывом. Эта закономерность впоследствии названа «Законом Оукена». Сущность этого закона: при росте цикл.безработицы на один пункт конъюнктурный разрыв увеличивается на параметр Оукена.

,

где Hn-потенц.нац.доход,

Нф-фактич.нац.доход, Ро-параметр Оукена,

Бф-фактич.безраб, Бе-естеств.безр.

,

где Hn-потенц.нац.доход,

Нф-фактич.нац.доход, Ро-параметр Оукена,

Бф-фактич.безраб, Бе-естеств.безр.

В соответствии с законом Оукена каждый процентный пункт при росте фактической безработицы на 1% связан с сокращением нац.дохода станы на 2,5%.

6. Задача: Фактический объем реального ВВП составляет 1 500 млрд. руб. При этом подсчитано, что для обеспечения полной занятости необходимо, чтобы объем производства достиг 1 800 млрд. руб.

Определите:

а) По известной формуле мультипликатор расходов в данной экономике.

б) На сколько требуется увеличить расходы в экономике, чтобы ликвидировать разрыв безработицы, если склонность к потреблению составляет 0,8?

Решение:

а)т.к МРС.=0,8, то m=1/(1-МРС)=5

б)m=Y/A,то А(расходы)=У/m=(1800-1500)/5=60млрд.руб

Билет № 6

|

|

Уровень социально-экономического развития страны: понятие, основные показатели и значение для макроэкономического анализа. |

15 |

|

|

Длинные волны в экономике. «Цикл Кузнеца». Концепция Н.Д. Кондратьева. |

15 |

|

|

Проблемы бюрократизации и коррупции социально-экономической системы. |

10 |

|

|

Денежная система страны. Основные элементы национальной денежной системы. |

10 |

|

|

Факторы совокупного спроса.. |

5 |

|

|

Задача |

5 |

Задача:

Предположим, что домашнее хозяйство потребляет 9000 руб. при доходе в 10000 руб. Предельная склонность к потреблению (МРС) равна 0,6.

Определите:

а) Потребление домашнего хозяйства:

— при доходе в 10500 руб.;

— при доходе в 11500 руб.;

— при доходе в 12000 руб.

б) Величину сбережений при каждом данном уровне дохода.

в) Рассчитайте предельную склонность к сбережениям (MPS) домашнего хозяйства.

1.Уровень социально-экономического развития страны: понятие, основные показатели и значение для макроэкономического анализа.

Каждый новый, более высокий уровень экономического развития страны означает не только соответствующий количественный рост общественного производства, доходов и потребления населения, но и необходимость переориентации в технической, экономической, социальной политике со стороны всех хозяйствующих в обществе субъектов. Повышение уровня экономического развития страны является отражением возросшей степени общественного разделения труда— процесса, обусловливающего возникновение новых субъектов хозяйствования со специфическими экономическими функциями и потребностями и усложняющего взаимосвязь и взаимозависимость всех элементов в хозяйственной структуре страны.

Объективная оценка достигнутого страной уровня экономического развития и происшедших в связи с этим количественных и качественных изменений в процессе производства, обмена, распределения и потребления, условий и результатов общественного производства имеет особую практическую значимость для государства как субъекта хозяйствования. Последнее и в рыночной экономике призвано находить наиболее эффективные решения, направленные на обновление хозяйственного механизма и согласование системы экономических интересов всех хозяйствующих субъектов.

Уровень .экономического развития, таким образом, является не только следствием, но и предварительным условием для определения направлений и выработки средств дальнейшего развития страны.

Понятие «уровень экономического развития» относится к числу наиболее сложных. Оно охватывает все стороны воспроизводственного процесса страны, а также определяет ее место в мировом экономическом сообществе.

В экономической литературе сложилось признанное специалистами многих стран определение понятия «уровень экономического развития». Под ним понимается степень развития производительных сил страны и мера потребления ее населением материальных благ и социальных услуг.

При анализе рассматриваемой проблемы наукой выделяются понятия «экономическая мощь» и «экономический потенциал», отличные по содержанию от понятия «уровень экономического развития».

Понятия экономической мощи и экономического потенциала — тождественны и призваны характеризовать хозяйство страны с количественной стороны. Эти понятия отражаются в абсолютных величинах, в числе которых такие макроэкономические показатели, как объем валового общественного продукта и национального дохода, территория, численность населения и трудовых ресурсов, объем промышленной и сельскохозяйственной продукции и т.д.

Разнообразие сочетаний показателей экономического развития различных стран не позволяет оценивать уровень экономического развития с какой-то одной точки зрения. Для этого используют несколько основных показателей и критериев:

- абсолютный и относительный ВВП (ВНП);

- НД и доход на душу населения;

- отраслевую структуру национальной экономики;

- структуру экспорта и импорта страны;

- уровень и качество жизни населения и некоторые другие.

Различают след типы эк роста:

Экстенсивный. Х-ся количественным увеличением факторов произв-ва, участвующих в его продуцировании. Этот тип носит затратный х-р и производительность труда неизменна. (т.е Yt/Lt=Const)

Интенсивный. Х-ся увеличением производительности факторов произв-ва. Носит качественный х-р. Отличается высоким уровнем развития техники, технологии, высоким образовательным уровнем рабочей силы. В связи с этим требуются инвестиции в наукоёмкие отрасли и в человеческий капитал.

Смешанный тип (экстенц+интенс)

2. Длинные волны в экономике. «Цикл Кузнеца». Концепция Н.Д. Кондратьева.

Теория цикличности не исчерпывается исследованием традиционных, деловых циклов и структурных кризисов. Экономическая наука выделяет экономические циклы значительно большей продолжительности чем 7-12 лет.

Известны циклы С. Кузнеца продолжительностью 16-25 лет. Это так называемый строительный цикл, выявленный в 30-е годы XX в. на основе построения статистических индексов совокупного годового объема жилищного строительства. Анализ статистических данных позволил обнаружить следующие один за другим длительные интервалы быстрого роста и глубоких спадов. В качестве признания заслуг американского экономиста термин «строительный цикл» было решено (1955 г.) заменить на термин «цикл Кузнеца», или «длинные колебания».

Однако наибольший интерес в последние годы вызывают «длинные волны» в экономике продолжительностью 40-60 лет. Эти циклы вошли в экономическую литературу как « большие» или «длинные волны Кондратьева», по имени русского экономиста Н.Д. Кондратьева (1892-1938), впервые описавшего это явление в 1922 г.

В 20-е годы, изучая вопросы развития хозяйственной конъюнктуры в нашей стране, Кондратьев проводил экономические сопоставления ряда показателей, характеризующих развитие нашей экономики с динамикой мирового капиталистического хозяйства. Исследования в этом направлении привели его к выработке концепции «длинных волн» капиталистического воспроизводства. Кондратьев доказал, что наряду с давно известными малыми циклами капиталистического воспроизводства (продолжительностью 8-10 лет) существуют большие, воспроизводственные циклы средней продолжительности — 48-55 лет.

Теория длинных волн не была востребована до 70-х годов XX в. Под воздействием социально-экономических потрясений, вызванных обострением нефтяных и сырьевых проблем, экономическая мысль обратилась к теории длинных волн.

В длинных циклах Н.Кондратьев выделил две фазы, или две волны — повышательную и понижательную. Первый цикл — с 1787-1792 гг. до 1810-1817 гг. (повышательная волна) и с 1810-1817 гг. до 1844-1851 гг. (понижательная волна). Второй цикл — с 1844-1851 гг. до 1870-1875 гг. (повышательная волна) и с 1870-1875 до 1890-1896 гг. (понижательная волна). Третий цикл — с 1890-1896 гг. до 1914-1920 гг. (повышательная волна). И с 1920 г. до 1940 г. (понижательная волна). Согласно его расчетам следующий, четвертый, большой цикл должен был начаться с конца 40-х годов и продолжаться до начала 70-х годов. Ожидалась повышательная волна, а с начала 70-х до середины 80-х — понижательная волна. Переход от понижательной волны четвертого цикла к повышательной волне следующего, пятого, большого цикла должен, по этим расчетам, произойти в начале 90-х годов, а высшая точка повышательной волны этого пятого цикла будет достигнута в первом десятилетии

3.Проблемы бюрократизации и коррупции социально-экономической системы.

Происходящий в современных условиях глобальный экономический кризис в значительной степени имеет своей основой целый ряд таких негативных явлений, которые трудно объяснимы с точки зрения традиционной экономической теории. Эти явления связаны с трансформацией социальных, правовых и хозяйственных отношений, ведущих к институциональному закреплению некоторых из них на уровне государственных институтов. К числу важных социально-экономических институтов относится и институт бюрократии.

Бюрократия существует в любой социально-экономической системе, обладая определённым организационным, политическим, идеологическим потенциалом и распоряжаясь немалыми ресурсами. Её влияние на социально-экономическую систему, с одной стороны, легитимно, а с другой – латентно, но, по существу, везде и всегда весьма существенно.

Бюрократия не только успешно переживает все катаклизмы минувших и настоящих преобразований, но нередко и с явной для себя выгодой использует потрясения социально-экономической системы. Нет почти ни одного порока, который бы ей когда-либо не приписывался. Бюрократию подвергают анафеме все участники социально-экономического процесса. Одни стремятся ограничить ее во имя свободного рынка; другие хотят реформировать, чтобы сделать её открытой и ответственной; третьи же надеются заменить её самоуправлением. Тем не менее, бюрократия демонстрирует впечатляющую способность противостоять всем подобным притязаниям на свои права и остаётся необходимой в любой социально-экономической системе, неизменно порождая проблемы «бюрократизма», взяточничества и коррупции.

В результате можно обозначить следующие социально-экономические проблемы бюрократии.

- Институт бюрократии как неотъемлемая составляющая социально-экономической системы

- Роль и место бюрократии в структуре системы экономических интересов общества

- Формы и методы взаимодействия государства, делового сообщества и населения

- Преодоление бюрократизации и коррупции в современном мире

Коррупция процветает не только в развивающихся, но и в промышленно развитых странах. Она является общемировым феноменом, и всё больше осознаётся как одна из важнейших проблем мирового сообщества. В целом в настоящее время общепринятым является мнение, согласно которому коррупция, как правило, негативно влияет на экономический рост, поскольку изменяет мотивы, цены и возможности, с которыми сталкиваются экономические агенты – участники бюрократического рынка. Это мнение основано не только на теоретических доводах, но также на значительных объёмах эмпирических наблюдений.

Склонность к злоупотреблениям служебным положением не только влияет на уровень экономического развития, но и определяется им. Эксперты Всемирного банка, подводя итоги десятилетия (1996–2006 гг.), полагают, что качество государственного управления в России за этот период не изменилось. Россия в рейтинге (143 место из 162) соседствует с африканскими странами. Детальные исследования данного феномена показывают, что в развитых социально-экономических системах уровень коррупции, как правило, ниже, чем в бедных странах. В итоге «страновые» различия в уровнях коррупции в значительной степени зависят от различий в уровне благосостояния народонаселения и уровня развития экономики.

Механизм предотвращения коррупции – это определённая сфера социально-экономических отношений, посредством которых осуществляется упорядочение хозяйственных связей, приведение их в соответствие с нормами и правилами экономической деятельности, координирование всех видов экономических интересов общества в рыночной экономике, соблюдение ответственности бюрократии и субъектов хозяйствования перед гражданским обществом. Механизму предотвращения коррупции должны быть присущи следующие функции: ограничения, побуждения, принуждения, стимулирования, запрета.

Особое место в процессе ограничения коррупции отводится законодательной сфере. Закон есть результат сбалансированного учёта взаимодействия всех интересов в системе экономических интересов общества в рыночной экономике. Благодаря законодательной сфере чётко определяются выше обозначенные действия по предотвращению коррупции.

Представление о коррупции как о социально-экономическом феномене, неразрывно связанном с государственной бюрократической властью, механизмом реализации власти и практикой отправления властных и управленческих функций института бюрократии потенциально обусловливает антикоррупционные реформы. В результате, последние можно дефинировать как комплекс мер, осуществляемых государством и закреплённых законодательно, направленных на изменение условий, в которых возникает коррупция, и ограничение действия факторов, способствующих появлению и распространению различных её форм.

К ряду существенных мер, определяющих эффективность деятельности бюрократического аппарата, следует отнести достижение оптимизации в его численности и выполняемых чиновниками функций, повышение качественных характеристик государственных служащих (уровень общего и специального образования, человеческие и гражданские позиции и т.п.).

Одновременно должны быть разработаны достаточно эффективные меры по противодействию коррупции, которые можно подразделить на две общие группы:

1.*меры, носящие превентивный характер и направленные против причин возникновения коррупции (совершенствование и ужесточение законодательства, учреждение антикоррупционной экспертизы проектов нормативных документов, обеспечение независимости и эффективности судебной власти, обеспечение прозрачности налогового администрирования, повышение прозрачности бюджетного процесса для контролирующих органов и др.).

2.борьба с проявлениями коррупции, носящая карательный и обязательный характер. При этом непременным условием должны быть оперативность, эффективность и гласность принимаемых мер.

4. Денежная система страны. Основные элементы национальной денежной системы.

Денежная система страны — это исторически сложившаяся национальная система организации денежного обращения, закрепленная традициями и оформленная законодательно. Денежные системы государства возникают и эволюционируют по мере развития видов и форм денег.

Ее составной частью является национальная валютная система, которая в то же время относительно самостоятельна.

Как и любая система, денежная система состоит из ряда элементов, среди которых выделяются: денежная единица - это установленный в законодательном порядке денежный знак, служащий для соизмерения и выражения цен всех товаров;

- масштаб цен — это разделение денежной единицы на кратные части;

- виды денег, находящиеся в обращении и являющиеся законным платежным средством, - формы денег, существующие в рамках определенного хозяйства, которые экономически утвердились и признаются законодателем в качестве законного платежного средства; .J

- порядок эмиссии и характер обеспечения денежных знаков, выпущенных в обращение, - законодательно урегулированные процессы их обеспечения, выпуска, хранения и изъятия из обращения;

- методы регулирования денежного обращения – государственный аппарат, осуществляющий регулирование денежного обращения. Тот государственный орган, которому законодательно поручено наблюдать и регулировать процессы эмиссии, обеспечения, хранения и изъятия из обращения денежных знаков.

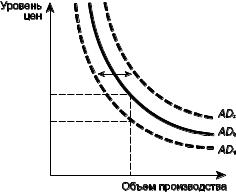

5. Факторы совокупного спроса..

Совокупный спрос- совокупный объем экономических благ(товаров и услуг), которые готовы преобрестивсе макроэкономические субъекты(дом.хоз-во,бизнес и государство) при определенных уровнях цен. .AD складывается из расходов на потребление, инвестиционных расходов, государственных расходов и чистого экспорта (экспорт минус импорт).

AD= C+I+G+Nx.

Изменение уровня цен вызывает движение по кривой совок.спроса. Есть другие факторы неценового фактора,которые вызывают смещение самого графика совокупного спроса. Если совок.спрос увеличится, то сам график смещается вправо,если сокращается, то он смещается влево-вниз.

Основные факторы, вызывающие смещение кривой AD :

1)изменение денежной массы. Рост денежной массы вызывает увеличение совок.спроса, а сокращение вызывает уменьшение совок.спроса

2) инфляц.ожидание населения (прямая зависимость);

3) налоговая политика. Рост налогов сокращает совок.спрос, снижение налогов увеличивает совок.спрос.

4) изменение гос.расходов. Рост гос.расходов-увеличение совок.спроса, а сокращение-ее уменьшение.

5)внешнеэкономические факторы. Рост производства в других странах, сокращает спрос на отечеств.товары

Происходящее смещение совок.спроса наз-ся шоками совок.спроса.

6. Задача:

Предположим, что домашнее хозяйство потребляет 9000 руб. при доходе в 10000 руб. Предельная склонность к потреблению (МРС) равна 0,6.

Определите:

а) Потребление домашнего хозяйства:

— при доходе в 10500 руб.;

— при доходе в 11500 руб.;

— при доходе в 12000 руб.

б) Величину сбережений при каждом данном уровне дохода.

в) Рассчитайте предельную склонность к сбережениям (MPS) домашнего хозяйства.

Решение:

a)m=1/(1-MPC)=2,5

тогда при доходе в 10500руб: А=У/m=(10500-10000)/2,5=200+9000=9200руб

при доходе в 11500 руб:=1500/2,5=600+9000=9600руб

при доходе в 12000 руб.=2000/2,5=800+9000=9800руб

б) 10500-9200=1300руб

11500-9600=1900руб

12000-9800=2200руб

в)MPS=1-MPC=1-0,6=0,4

БИЛЕТ 7