- •Раздел I. Теория и методология криминалистики

- •2 Раздел I. Теория и методология криминалистики

- •Тема 1. Криминалистическая идентификация 3

- •Раздел I. Теория и методология криминалистики

- •Тема 1. Криминалистическая идентификация 5

- •6 Раздел I. Теория и методология криминалистики

- •Тема 1. Криминалистическая идентификация 7

- •Тема 1. Криминалистическая идентификация 9

- •Тема 1. Криминалистическая идентификация

- •12 Раздел I. Теория и методология криминалистики

- •Тема 1. Криминалистическая идентификация

- •14 Раздел I. Теория и методология криминалистики

- •Тема 1. Криминалистическая идентификация

- •Раздел I. Теория и методология криминалистики

- •Тема 2 Моделирование в криминалистической деятельности

- •Раздел I. Теория и методология криминалистики

- •Тема 2. Моделирование в криминалистической деятельности

- •Раздел I. Теория и методология криминалистики

- •Тема 2. Моделирование в криминалистической деятельности 21

- •Раздел I. Теория и методология криминалистики

- •Тема 2. Моделирование в криминалистической деятельности 23

- •Тема 2. Моделирование в криминалистической деятельности 25

- •Тема 2. Моделирование в криминалистической деятельности 27

- •Раздел I. Теория и методология криминалистики

- •Тема 2. Моделирование в криминалистической деятельности

- •Раздел I. Теория и методология криминалистики

- •Тема 2. Моделирование в криминалистической деятельности 31

- •Тема 3. Криминалистические версии

- •Тема 3. Криминалистические версии

- •Раздел I. Теория и методология криминалистики

- •Тема 3. Криминалистические версии

- •Раздел I. Теория и методология криминалистики

- •Тема 3. Криминалистические версии

- •Тема 3. Криминалистические версии

- •Раздел I. Теория и методология криминалистики

- •Тема 3. Криминалистические версии

- •Раздел I. Теория и методология криминалистики

- •Тема 3. Криминалистические версии

- •Раздел II. Криминалистическая техника

- •Тема 4. Основные средства и методы криминал, техники

- •Раздел II. Криминалистическая техника

- •Тема 4. Основные средства и методы криминал, техники

- •Раздел II. Криминалистическая техника

- •Тема 4. Основные средства и методы криминал, техники 51

- •Раздел II. Криминалистическая техника

- •Тема 4. Основные средства и методы криминал, техники 53

- •Раздел II. Криминалистическая техника

- •Тема 4. Основные средства и методы криминал, техники

- •Раздел II. Криминалистическая техника

- •Тема 4. Основные средства и методы криминал, техники

- •Раздел II. Криминалистическая техника'

- •Тема 4. Основные средства и методы криминал, техники

- •Раздел II. Криминалистическая .Техника

- •Тема 4. Основные средства и методы криминал, техники 61

- •Раздел II. Криминалистическая техника исследуемый объект

- •Тема 4. Основные средства и методы криминал, техники

- •Раздел II. Криминалистическая техника

- •Тема 4. Основные средства и методы криминал, техники

- •Тема 4. Основные средства и методы криминал, техники

- •Тема 5 Криминалистические фото- и видеосъемка

- •Тема 5. Криминалистические фото- и видеосъемка 69

- •Раздел II. Криминалистическая техника

- •Тема 5. Криминалистические фото- и видеосъемка

- •Раздел II. Криминалистическая техника

- •Тема 5. Криминалистические фото- и видеосъемка

- •Раздел II. Криминалистическая техника

- •Тема 5. Криминалистические фото- и видеосъемка

- •Раздел II. Криминалистическая техника

- •Тема 5. Криминалистические фото- и видеосъемка

- •Раздел II. Криминалистическая техника

- •Тема 5. Криминалистические фото- и видеосъемка

- •Тема 5. Криминалистические фото- и видеосъемка

- •Раздел II. Криминалистическая техника

- •Тема 5. Криминалистические фото- и видеосъемка

- •Раздел II. Криминалистическая техника

- •Тема 5. Криминалистические фото- и видеосъемка 85

- •Раздел II. Криминалистическая техника

- •Тема 5. Криминалистические фото- и видеосъемка

- •Раздел II. Криминалистическая техника

- •Тема 5. Криминалистические фото- и видеосъемка

- •Раздел II. Криминалистическая техника

- •Тема 5. Криминалистические фото- и видеосъемка

- •Раздел II. Криминалистическая техника

- •Тема 5. Криминалистические фото- и видеосъемка

- •Раздел II. Криминалистическая техника

- •Тема 5. Криминалистические фото- и видеосъемка 95

- •Раздел II. Криминалистическая техника

- •Раздел II. Криминалистическая техника

- •Тема 6. Экспертная фотография и фототехническая экспертиза 99

- •Раздел II. Криминалистическая техника

- •Тема 6. Экспертная фотография и фототехническая экспертиза 101

- •Раздел II. Криминалистическая техника

- •Тема 6. Экспертная фотография и фототехническая экспертиза 103

- •Раздел II. Криминалистическая техника

- •Тема 6. Экспертная фотография и фототехническая экспертиза 105

- •Раздел II. Криминалистическая техника

- •Тема 6. Экспертная фотография и фототехническая экспертиза 107

- •108 Раздел II. Криминалистическая техника

- •Тема 6. Экспертная фотография и фототехническая экспертиза 109

- •Раздел II. Криминалистическая техника

- •Тема 6. Экспертная фотография и фототехническая экспертиза 111

- •Раздел II. Криминалистическая техника

- •Тема 6. Экспертная фотография и фототехническая экспертиза 113 Фототехническая экспертиза

- •Раздел II. Криминалистическая техника

- •Тема 6. Экспертная фотография и фототехническая экспертиза 115

- •Тема 7 Трасология

- •Тема 7. Трасология

- •118 Раздел II. Криминалистическая техника

- •Тема 7. Трасология

- •120 Раздел II. Криминалистическая техника

- •Тема 7. Трасология

- •Раздел II. Криминалистическая техника

- •Тема 7. Трасология

- •Раздел II. Криминалистическая техника

- •Тема 7. Трасология

- •Раздел II. Криминалистическая техника

- •Тема 7. Трасология

- •128 Раздел II. Криминалистическая техника

- •Тема 7. Трасология

- •Раздел II. Криминалистическая техника

- •Тема 7. Трасология

- •Раздел II. Криминалистическая техника

- •Тема 7. Трасология

- •Раздел II. Криминалистическая техника

- •Тема 8 Криминалистическая баллистика

- •Раздел II. Криминалистическая техника

- •Тема 8. Криминалистическая баллистика 137

- •Раздел II. Криминалистическая техника

- •Тема 8. Криминалистическая баллистика

- •Раздел II. Криминалистическая техника

- •Тема 8. Криминалистическая баллистика

- •Раздел II. Криминалистическая техника

- •Тема 8. Криминалистическая баллистика

- •Раздел II. Криминалистическая техника

- •Тема 8. Криминалистическая баллистика

- •146 Раздел II. Криминалистическая техника

- •Тема 8. Криминалистическая баллистика 147

- •Раздел II. Криминалистическая техника

- •Тема 9 Криминалистическое исследование почерка|

- •Раздел II. Криминалистическая техника

- •Раздел II. Криминалистическая техника

- •Тема 9. Криминалистическое исследование почерка 157 1 4 16 1 6 14 2

- •Раздел II. Криминалистическая техника

- •Тема 9. Криминалистическое исследование йочерка

- •Раздел II. Криминалистическая техника

- •Тема 10 Криминалистическое автороведение

- •Раздел II. Криминалистическая техника

- •Тема 10. Криминалистическое автороведение

- •Тема 10. Криминалистическое автороведение

- •Раздел II. Криминалистическая техника

- •Тема 10. Криминалистическое автороведение 167

- •Раздел II. Криминалистическая техника

- •Тема 11

- •Раздел II. Криминалистическая техника

- •Тема 11. Технико-криминалистическое исследование документов 171

- •Раздел II. Криминалистическая техника

- •Тема 11. Технико-криминалистическое исследование документов 173

- •Раздел II. Криминалистическая техника

- •Тема 11. Технико-криминалистическое исследование документов 175

- •Раздел II. Криминалистическая техника

- •Тема 11. Технико-криминалистическое исследование документов 177

- •Раздел II. Криминалистическая техника

- •Тема 11. Технико-криминалистическое исследование документов 179

- •180 Раздел II. Криминалистическая техника

- •Тема 11. Технико-криминалистическое исследование документов 181

- •Раздел II. Криминалистическая техника

- •Тема 11. Технико-криминалистическое исследование документов 183

- •Тема 11. Технико-криминалистическое исследование документов 185

- •Раздел II. Криминалистическая техника

- •Тема 11. Технико-криминалистическое исследование документов 187

- •Раздел II. Криминалистическая техника

- •Тема 11. Технико-криминалистическое исследование документов 189

- •Раздел II. Криминалистическая техника

- •Тема 11. Технико-криминалистическое исследование документов 193

- •Раздел II. Криминалистическая техника

- •Тема 11. Технико-криминалистическое исследование документов 195

- •Раздел II. Криминалистическая техника

- •Тема 12

- •Раздел II. Криминалистическая техника

- •Тема 12. Иные направления исследования

- •Раздел II. Криминалистическая техника

- •Тема 12. Иные направления исследования

- •Раздел II. Криминалистическая техника

- •Тема 12. Иные направления исследования

- •Раздел II. Криминалистическая техника

- •Тема 12. Иные направления исследования

- •Раздел II. Криминалистическая техника План занятий

- •Тема 12. Иные направления исследования

- •Раздел II. Криминалистическая техника

- •Тема 12. Иные направления исследования

- •Раздел II, Криминалистическая техника

- •Тема 12. Иные направления исследования

- •Раздел II. Криминалистическая техника

- •3. Исследование холодного оружия и иных объектов, используемых в качестве холодного оружия

- •Тема 12. Иные направления исследования

- •Раздел II. Криминалистическая техника

- •Тема 12. Иные направления исследования Методические указания (для преподавателей)

- •Раздел II. Криминалистическая техника

- •Тема 12. Иные направления исследования 217

- •Раздел II. Криминалистическая техника

- •Тема 12. Иные направления исследования

- •Раздел II. Криминалистическая техника

- •Тема 12. Иные направления исследования

- •222 Раздел II. Криминалистическая техника

- •Тема 13 Идентификация человека по признакам внешности

- •Раздел II. Криминалистическая техника

- •Тема 13. Идентификация человека по признакам внешности 225

- •226 Раздел II. Криминалистическая техника

- •Тема 13. Идентификация человека по признакам внешности 227

- •228 • Раздел II. Криминалистическая техника

- •Тема 13. Идентификация человека по признакам внешности 229

- •Раздел II. Криминалистическая техника

- •Тема 13. Идентификация человека по признакам внешности 231

- •232 Раздел II. Криминалистическая техника

- •Тема 13. Идентификация человека по признакам внешности 233

- •Раздел II. Криминалистическая техника

- •Тема 13. Идентификация человека по признакам внешности 235

- •Тема 14 Уголовная регистрация. Криминалистические и розыскные учеты

- •Тема 14. Уголовная регистрация.

- •Раздел II. Криминалистическая техника

- •Тема 14. Уголовная регистрация.

- •240 . Раздел II. Криминалистическая техника

- •Тема 14. Уголовная регистрация. 241

- •Раздел II. Криминалистическая техника Упражнения

- •Тема 14. Уголовная регистрация.

- •Раздел II. Криминалистическая техника

- •Тема 14. Уголовная регистрация. 247

- •Раздел II. Криминалистическая техника

- •Тема 14. Уголовная регистрация.

- •Раздел III. Криминалистическая тактика

- •Тема 15 Тактика осмотра места происшествия

- •Тема 15. Тактика осмотра места происшествия

- •Раздел III. Криминалистическая тактика

- •Тема 15. Тактика осмотра места происшествия

- •254 Раздел III. Криминалистическая тактика

- •Раздел III. Криминалистическая тактика

- •Тема 15. Тактика осмотра места происшествия

- •258 Раздел III. Криминалистическая тактика

- •Тема 15. Тактика осмотра места происшествия

- •Раздел III. Криминалистическая тактика

- •Тема 15. Тактика осмотра места происшествия /-- 261

- •Раздел III. Криминалистическая тактика

- •Тема 15. Тактика осмотра места происшествия 263

- •Тема 15. Тактика осмотра места происшествия

- •266 Раздел III. Криминалистическая тактика

- •Тема 15. Тактика осмотра места происшествия

- •268 Раздел III. Криминалистическая тактика

- •Тема 15. Тактика осмотра места происшествия

- •Раздел III. Криминалистическая тактика

- •Тема 15. Тактика осмотра места происшествия 271

- •272 Раздел III. Криминалистическая тактика

- •Тема 15. Тактика осмотра места происшествия

- •274 Раздел III. Криминалистическая тактика

- •Тема 15. Тактика осмотра места происшествия

- •Раздел III. Криминалистическая тактика

- •Тема 15. Тактика осмотра места происшествия

- •Тема 15. Тактика осмотра места происшествия 279

- •Раздел III. Криминалистическая тактика

- •Тема 15. Тактика осмотра места происшествия

- •Раздел III. Криминалистическая тактика

- •Тема 15. Тактика осмотра места происшествия

- •Раздел III. Криминалистическая тактика

- •Тема 15. Тактика осмотра места происшествия

- •Раздел III. Криминалистическая тактика

- •Тема 15. Тактика осмотра места происшествия

- •Тема 16

- •Тема 16. Тактика следственного эксперимента

- •Раздел III. Криминалистическая тактика

- •Тема 16. Тактика следственного эксперимента 293

- •Тема 16. Тактика следственного эксперимента

- •Раздел III. Криминалистическая тактика

- •Тема 16. Тактика следственного эксперимента

- •Раздел III. Криминалистическая тактика

- •Тема 17 Тактика обыска

- •300 Раздел III. Криминалистическая тактика

- •Тема 17. Тактика обыска

- •Раздел III. Криминалистическая тактика

- •Тема 17. Тактика обыска

- •Раздел III. Криминалистическая тактика

- •Тема 17. Тактика обыска

- •Тема 17. Тактика обыска

- •Тема 17. Тактика обыска

- •Раздел III. Криминалистическая тактика

- •Тема 17. Тактика обыска

- •314 Раздел III. Криминалистическая тактика

- •Тема 17. Тактика обыска

- •Тема 18 Тактика допроса

- •Тема 18. Тактика допроса

- •Раздел III. Криминалистическая тактика

- •320 Раздел III. Криминалистическая тактика

- •Тема 18. Тактика допроса

- •Раздел III. Криминалистическая тактика

- •Тема 18. Тактика допроса

- •324 Раздел III. Криминалистическая тактика

- •Тема 18. Тактика допроса

- •Раздел III. Криминалистическая тактика

- •Тема 18. Тактика допроса

- •Раздел III. Криминалистическая тактика

- •Тема 18. Тактика допроса

- •Раздел III. Криминалистическая тактика

- •332 Раздел III. Криминалистическая тактика

- •Тема 18. Тактика допроса

- •334 Раздел III. Криминалистическая тактика

- •Тема 18. Тактика допроса

- •Раздел III, Криминалистическая тактика

- •Тема 18. Тактика допроса

- •Раздел III. Криминалистическая тактика

- •Тема 18. Тактика допроса

- •Раздел III. Криминалистическая тактика

- •Тема 19 Тактика предъявления для опознания

- •Тема 19. Тактика предъявления для опознания

- •Раздел III. Криминалистическая тактика

- •Тема 19. Тактика предъявления для опознания

- •346 Раздел III. Криминалистическая тактика

- •Тема 19. Тактика предъявления для опознания

- •Раздел III. Криминалистическая тактика

- •Тема 19. Тактика предъявления для опознания

- •Раздел III. Криминалистическая тактика

- •Тема 19. Тактика предъявления для опознания

- •Раздел III. Криминалистическая тактика

- •Тема 19. Тактика предъявления для опознания

- •Раздел III. Криминалистическая тактика

- •Тема 19. Тактика предъявления для опознания

- •Раздел III. Криминалистическая тактика

- •Тема 20

- •Раздел III. Криминалистическая тактика

- •Тема 20. Тактика привлеч. Спец. К следственным действиям 359

- •Раздел III. Криминалистическая тактика

- •Тема 20. Тактика привлеч. Спец. К следственным действиям 361

- •Раздел III. Криминалистическая тактика

- •Тема 20. Тактика привлеч. Спец. К следственным действиям 363

- •Раздел III. Криминалистическая тактика

- •Тема 20. Тактика привлеч. Спец. К следственным действиям 365

- •366 Раздел III. Криминалистическая тактика

- •Тема 20. Тактика привлеч. Спец. К следственным действиям 367

- •Раздел III. Криминалистическая тактика

- •Тема 20. Тактика привлеч. Спец. К следственным действиям 369

- •Раздел III. Криминалистическая тактика

- •Тема 20. Тактика привлеч. Спец. К следственным действиям 371

- •Тема 21

- •Тема 21. Криминалистическое изучение личности обвиняемого 373

- •374 Раздел III. Криминалистическая тактика

- •Тема 21. Криминалистическое изучение личности обвиняемого 375

- •Раздел III. Криминалистическая тактика

- •Тема 21. Криминалистическое изучение личности обвиняемого 377

- •Раздел III. Криминалистическая тактика

- •Тема 21. Криминалистическое изучение личности обвиняемого 379

- •Раздел III. Криминалистическая тактика

- •Тема 21. Криминалистическое изучение личности обвиняемого 381

- •Раздел IV. Криминалистическая методика расследования

- •Тема 22 Расследование убийств

- •Тема 22. Расследование убийств

- •384 Раздел IV. Криминалистическая методика расследования

- •Тема 22. Расследование убийств

- •Тема 22. Расследование убийств 387

- •388 Раздел IV. Криминалистическая методика расследования

- •Тема 22. Расследование убийств

- •390 Раздел IV. Криминалистическая методика расследования

- •Тема 22. Расследование убийств

- •392 Раздел IV. Криминалистическая методика расследования

- •Тема 23 Расследование изнасилований

- •394 Раздел IV. Криминалистическая методика расследования

- •Тема 23. Расследование изнасилований

- •396 Раздел IV. Криминалистическая методика расследования

- •Тема 23. Расследование изнасилований

- •398 Раздел IV. Криминалистическая методика расследования

- •Тема 23. Расследование изнасилований

- •400 Раздел IV. Криминалистическая методика расследования

- •Тема 23. Расследование изнасилований

- •402 Раздел IV. Криминалистическая методика расследования

- •Тема 23. Расследование изнасилований

- •404 Раздел IV. Криминалистическая методика расследования

- •Тема 23. Расследование изнасилований

- •406 Раздел IV. Криминалистическая методика расследования

- •Тема 23. Расследование изнасилований

- •408 Раздел IV. Криминалистическая методика расследования

- •Тема 23. Расследование изнасилований

- •Тема 24

- •Тема 24. Расслед. Хищений путем вымогательства

- •412 Раздел IV. Криминалистическая методика расследования

- •Тема 24. Расслед. Хищений путем вымогательства

- •414 Раздел IV. Криминалистическая методика расследования

- •Тема 24. Расслед. Хищений путем вымогательства

- •416 Раздел IV. Криминалистическая методика расследования

- •Тема 24. Расслед. Хищений путем вымогательства

- •418 Раздел IV. Криминалистическая методика расследования

- •Тема 24. Расслед. Хищений путем вымогательства

- •420 Раздел IV. Криминалистическая методика расследования

- •Тема 24. Расслед. Хищений путем вымогательства

- •422 Раздел IV. Криминалистическая методика расследования

- •Тема 24. Расслед. Хищений путем вымогательства

- •424 Раздел IV. Криминалистическая методика расследования

- •Тема 24. Расслед. .Хищений путем вымогательства

- •426 Раздел IV. Криминалистическая методика расследования

- •Тема 24. Расслед. Хищений путем вымогательства

- •428 Раздел IV. Криминалистическая методика расследования

- •Тема 24. Расслед. Хищений путем вымогательства

- •Тема 25

- •432 Раздел IV. Криминалистическая методика расследования

- •434 Раздел IV. Криминалистическая методика расследования

- •436 Раздел IV. Криминалистическая методика расследования

- •438 Раздел IV. Криминалистическая методика расследования

- •Тема 25. Расследование нарушений правил дор. Движения 439

- •440 Раздел IV. Криминалистическая методика расследования

- •Тема 25. Расследование нарушений правил дор. Движения 441

- •442 Раздел IV. Криминалистическая методика расследования

- •Тема 25. Расследование нарушений правил дор. Движения 443

- •444 Раздел IV. Криминалистическая методика расследования

- •Тема 25. Расследование нарушений правил дор. Движения 445

- •446 Раздел IV. Криминалистическая методика расследования

- •Тема 25. Расследование нарушений правил дор. Движения 447

- •448 Раздел IV. Криминалистическая методика расследования

- •Тема 25. Расследование нарушений правил дор. Движения 449

- •450 Раздел IV. Криминалистическая методика расследования

- •Тема 25. Расследование нарушений правил дор. Движения ,451

- •452 Раздел IV. Криминалистическая методика расследования

- •Тема 25. Расследование нарушений правил дор. Движения 453

- •454 Раздел IV. Криминалистическая методика расследования

- •456 Раздел IV. Криминалистическая методика расследования

- •Тема 25. Расследование нарушений правил дор. Движения 457

- •458 Раздел IV. Криминалистическая методика расследования

- •Тема 25. Расследование нарушений правил дор. Движения 459

- •460 Раздел IV. Криминалистическая методика расследования

- •Тема 26

- •462 Раздел IV. Криминалистическая методика расследования

- •Тема 26. Расслед. Нарушений правил безопасности труда 463

- •464 Раздел IV. Криминалистическая методика расследования

- •Тема 26. Расслед. Нарушений правил безопасности труда 465

- •466 Раздел IV. Криминалистическая методика расследования

- •Тема 26. Расслед. Нарушений правил безопасности труда 467

- •468 Раздел IV. Криминалистическая методика расследования

- •Тема 26. Расслед. Нарушений правил безопасности труда 469

- •470 Раздел IV. Криминалистическая методика расследования

- •Тема 26. Расслед. Нарушений правил безопасности труда 471

- •472 Раздел IV. Криминалистическая методика расследования

- •Тема 26. Расслед. Нарушений правил безопасности труда 473

- •474 Раздел IV. Криминалистическая методика расследования

- •476 Раздел IV. Криминалистическая методика расследования

- •Тема 26. Расслед. Нарушений правил безопасности труда 477 Решение тактико-методических вопросов расследования

- •478 Раздел IV. Криминалистическая методика расследования

- •Тема 26. Расслед. Нарушений правил безопасности труда 479

- •480 Раздел IV. Криминалистическая методика расследования

- •Тема 26. Расслед. Нарушений правил безопасности труда 481

- •Тема 27 Расследование краж, совершенных путем взлома хранилищ, и разбойных нападений

- •Тема 27. Расследование краж

- •486 Раздел IV. Криминалистическая методика расследования

- •488 Раздел IV. Криминалистическая методика расследования

- •Тема 27. Расследование краж 489

- •490 Раздел IV. Криминалистическая методика расследования

- •Тема 27. Расследование краж 491

Раздел II. Криминалистическая техника

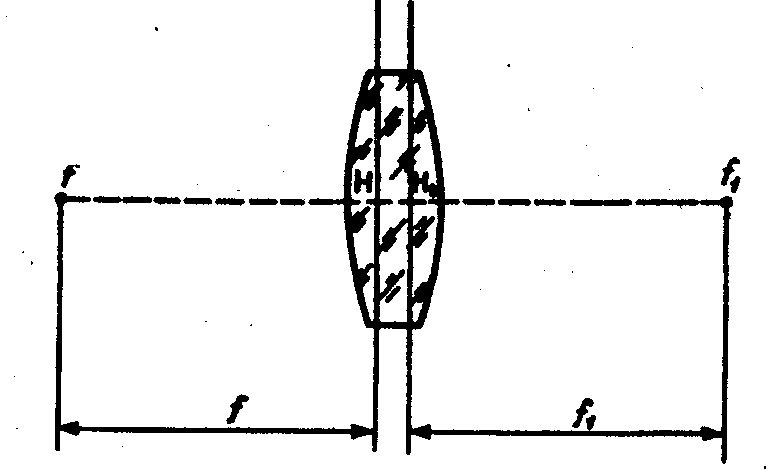

Рис. 5.2. Передние и задние главные фокусы и соответствующие фокусные расстояния

ния (рис. 5.2). Для оптически однородной среды оба эти расстояния равны между собой. Поэтому обычно имеют в виду одно главное фокусное расстояние. Оно является постоянным для каждого объектива*.

Величина главного фокусного расстояния объектива определяет ряд его оптических свойств, в том числе влияющих на величину угла поля изображения объектива и на масштаб даваемого им изображения, запечатленного с одного и того же расстояния. Например, чем больше главное фокусное расстояние, тем меньше угол поля изображения2 объектива при соответствующем расчетном кадре3 и соответственно крупнее масштаб изображения (при одном и том же расстоянии до объекта съемки), и наоборот.

В свою очередь главное фокусное расстояние вместе с величиной поля и угла поля изображения определяют принадлежность объектива к нормальным, короткофокусным (широкоугольным), длиннофокусным (телеобъективам) и объективам с переменным фокусным расстоянием. Так, если нормальный объектив имеет /, равное примерно диаметру кадра (йк), и угол поля зрения

' Это не относится к объективам с переменным фокусным расстоянием, так называемым вариообъективам.

2 Углом поля изображения называется угол, образованный двумя лучами, исходящими из оптического центра объектива и направленными в две противоположные крайние точки диаметра поля изображения.

3 Расчетным кадром называют стандартный формат фотокадра, на который рассчитан данный объектив.

Тема 5. Криминалистические фото- и видеосъемка

40° — 50°, то у широкоугольного / < а,к и угол поля зрения до 94°, у телеобъектива / > в,к и угол поля зрения до 9° и менее.

Главное фокусное расстояние напрямую связано и с такими параметрами характеристики объектива, как его относительное отверстие и светосила.

Относительное отверстие объектива характеризует способность объектива пропускать то или иное количество света за единицу времени и определяется отношением диаметра действующего отверстия объектива к главному фокусному расстоянию о.// или с1:1. ГОСТом установлен ряд следующих относительных отверстий: 1:1,4; 1:2; 1:2,8; 1:4; 1:5,6; 1:8; 1:11; 1:16; 1:22;

1:32. При оцифровке шкалы диафрагмы принято указывать только знаменатели этого ряда.

Светосила объектива характеризует его способность давать тот или иной уровень освещенности изображения на фотоматериале при имеющейся яркости запечатлеваемого объекта. Соответственно светосила О определяется отношением освещенности Е^ изображения к яркости В^ снимаемого объекта: 0=Е^/В^. При этом реальная светосила объектива не полностью соответствует его относительному отверстию.так как при прохождении света через объектив часть светового потока теряется за счет поглощения и отражения части света стеклами линз объектива. Поэтому фактическая светосила всегда несколько меньше расчетной исходя из геометрических параметров относительного отверстия.

Разрешающая сила объектива — его способность раздельно передавать близко расположенные штрихи. Она выражается максимальным количеством штрихов и равных им по ширине промежутков, которые способен раздельно передавать объектив на участке изображения длиной 1 мм.

Исходя из теории фотографической оптики, при съемке разноудаленных объектов с большей резкостью (четкостью) передачи деталей должен запечатлеваться тот объект, на который объектив наводится при съемке, а изображения объектов, находящихся ближе или дальше плоскости наводки, теоретически могут быть и не резкими. На практике при съемке резким получается изображение не только в плоскости объекта наводки, но и плоскостей, расположенных ближе и дальше этого объекта в пределах определенного пространства, называемого резко изображаемым пространством [рис. 5.3). Следовательно, резкость изображения имеет определенную протяженность в глубину снимаемого предметного пространства. В результате