- •Царенко с. В. Нейрореаниматология. Интенсивная терапия черепно-мозговой травмы

- •Аннотация

- •Оглавление

- •Глава 1. Методология оценки эффективности лечебных мероприятий

- •Глава 2. Травматические поражения мозга: теоретические предпосылки и принципы лечения

- •Глава 3. Экстрацеребральная патология при чмт - теоретические предпосылки и принципы лечения

- •Глава 4. Нейромониторинг

- •Глава 5. Диагностика и мониторинг экстрацеребральной патологии

- •Глава 6. Мероприятия интенсивной терапии

- •Вступление

- •Глава 1. Методология оценки эффективности лечебных мероприятий

- •Глава 2. Травматические поражения мозга: теоретические предпосылки и принципы лечения

- •2.1. Доктрина профилактики вторичного повреждения мозга

- •2.2. Повышение доставки кислорода и нутриентов

- •2.2.1. Увеличение перфузии и оксигенации

- •2.2.2. Изменение тонуса церебральных сосудов

- •2.2.3.Увеличение текучести крови

- •2.3. Снижение потребностей мозга

- •2.4. Особенности реализации доктрины профилактики вторичного повреждения мозга – физиологические факторы

- •2.4.1. Центральная регулирующая роль мозга и экстрацеребральные нарушения

- •2.4.2. Гематоэнцефалический барьер и осмотическое давление

- •2.5. Особенности доктрины профилактики вторичного повреждения мозга – анатомические факторы. Доктрина Монро-Келли

- •2.6. Противоречия доктрин

- •2.6.1. Гипервентиляция

- •2.6.2. Седативные препараты, наркотические анальгетики и миорелаксанты

- •2.6.3. Гиперосмоляльные препараты и салуретики

- •2.6.4. Артериальная гипертензия: концепция Лунда или вазоконстрикторный каскад?

- •2.6.5. Отек мозга – формы и стадии

- •2.6.6. Предупреждение гибели нейронов

- •Глава 3. Экстрацеребральная патология при чмт - теоретические предпосылки и принципы лечения

- •3.1. Водно-электролитные расстройства

- •3.1.1. Механизмы нарушения регуляции водно-электролитного обмена при чмт

- •3.1.2. Нарушения содержания натрия

- •3.1.3. Нарушения содержания калия

- •3.1.4. Другие электролитные нарушения

- •3.2. Нарушения кислотно-основного состояния

- •3.2.1. Респираторный алкалоз

- •3.2.2. Респираторный ацидоз

- •3.2.3. Метаболический алкалоз

- •3.2.4. Метаболический ацидоз

- •3.2.5. Комплексные (двойные и тройные) расстройства кос

- •3.3. Нарушения центральной гемодинамики

- •3.3.1. Поддержание объема циркулирующей крови

- •3.3.2. Артериальное давление

- •3.4. Острая дыхательная недостаточность

- •3.4.1. Основные причины дыхательных расстройств

- •3.4.2. Основные синдромы дыхательных расстройств

- •3.5. Острая почечная недостаточность

- •3.5.1. Преренальная опн

- •3.5.2. Истинная опн

- •3.5.3. Постренальная опн

- •3.5.4. Полиурия при чмт

- •3.5.5. Олигурия при чмт

- •3.6. Нарушения функции желудочно-кишечного тракта

- •3.7. Белково-энергетическая недостаточность

- •3.8. Нарушения системы гемостаза и тромбоэмболические осложнения

- •3.9. Гнойно-септические и иммунные нарушения

- •Глава 4. Нейромониторинг

- •4.1. Оценка неврологического статуса

- •4.2. Методы нейровизуализации.

- •4.3. Методы оценки мозгового кровотока.

- •4.4. Методики контроля внутричерепной гипертензии.

- •4.5. Методы оценки метаболизма мозга.

- •4.6. Нейрофизиологические методы.

- •Глава 5. Диагностика и мониторинг экстрацеребральной патологии

- •5.1. Диагностика сочетанных повреждений

- •5.2. Мониторинг гемодинамики

- •5.2.1. Измерение центрального венозного давления, давления в легочной артерии, давления заклинивания легочной артерии

- •5.2.2. Измерение сердечного выброса

- •5.2.3. Эхокардиография и электрокардиография

- •5.2.4. Ферментная диагностика

- •5.3. Мониторинг дыхания (респираторный мониторинг)

- •5.4. Лабораторный мониторинг: клинические и биохимические исследования

- •5.5. Мониторинг микрофлоры

- •Глава 6. Мероприятия интенсивной терапии

- •6.1. Периоды черепно-мозговой травмы

- •6.2.Нейрореанимационный период

- •6.2.1. Коррекция центральной гемодинамики

- •6.2.2. Обеспечение функции внешнего дыхания

- •6.2.2.1. Обеспечение проходимости дыхательных путей

- •6.2.2.2. Режимы ивл

- •6.2.2.3. Параметры ивл.

- •6.2.3. Коррекция внутричерепной гипертензии

- •6.2.4. Лечение и предупреждение судорог

- •6.2.5. Лечение внечерепных и внутричерепных гнойно-септических осложнений

- •6.2.6. Нутритивная поддержка

- •6.2.7. Мероприятия по уходу

- •6.3. Этап гнойно-септических осложнений и органной недостаточности

- •6.3.1. Коррекция гемодинамики

- •6.3.2. Респираторная поддержка

- •6.3.3. Поддержание оксигенации тканей

- •6.3.4. Противосудорожные препараты

- •6.3.5. Профилактика и лечение внечерепных гнойно-септических осложнений

- •6.3.6. Профилактика и лечение внутричерепных нагноений

- •6.3.7. Нутритивная поддержка

- •6.3.8. Хирургическое лечение

- •6.3.9. Мероприятия по уходу

- •6.4. Нейрореабилитационный этап

- •6.4.1. Принципы нейрореабилитации

- •6.4.2. Коррекция центральной гемодинамики

- •6.4.3. Респираторная поддержка

- •6.4.8. Мероприятия по уходу

- •6.5. Протоколы и алгоритмы лечебно-диагностических мероприятий на различных этапах чмт

- •6.5.1. Протокол диагностических мероприятий при поступлении в отделении реанимации Обязательные мероприятия

- •6.5.2. Протокол диагностических мероприятий при дальнейшем пребывании в отделении реанимации

- •6.5.3. Протокол выполнения кт головного мозга

- •6.5.4. Протоколы мониторинга и цели лечения в нейрореанимационном периоде

- •6.5.5. Алгоритм мероприятий при ухудшении неврологического статуса и (или) повышении вчд более 25 мм рт.Ст.

- •6.5.6. Алгоритм поиска и лечения гнойно-септических осложнений

- •6.5.7. Примерный суточный лист назначений в нейрореанимационном периоде (5-е сутки чмт)

- •6.5.8. Примерный суточный лист назначений в периоде гнойно-септических осложнений и органных нарушений (10-е сутки чмт)

- •6.5.9. Примерный суточный лист назначений в реабилитационном периоде (20-е сутки чмт)

- •6.6. Ятрогенные осложнения

- •6.6.1. Осложнения назо-и оротрахеальной интубации

- •6.6.2. Осложнения трахеостомии

- •6.6.3. Осложнения установки и использования желудочного зонда

- •6.6.4. Осложнения катетеризации мочевого пузыря

- •6.6.5. Осложнения катетеризации центральных и периферических вен

- •6.6.6. Осложнения нейромониторинга

- •6.6.7. Осложнения люмбальной пункции, катетеризации люмбального и вентрикулярного пространств

- •6.6.8. Недостатки ухода за кожей

- •Заключение

- •Приложение 1. Рекомендательный протокол оказания помощи на догоспитальном этапе при тяжелой чмт

- •Мероприятия на месте происшествия

- •Мероприятия при транспортировке

- •Приложение 2. Принципы оснащения нейрохирургической реанимации (в расчете на 10-коечное отделение)

- •Список литературы

6.6. Ятрогенные осложнения

6.6.1. Осложнения назо-и оротрахеальной интубации

При выполнении интубации возможно повреждение гортани и глотки. Чаще всего страдают грушевидные синусы глотки. Эти повреждения проявляются местным увеличением объема тканей шеи и иногда крепитацией в результате появления подкожной эмфиземы. Профилактика заключается в нетравматичном выполнении интубации, без значительных усилий и под хорошим визуальным контролем. Нужно подчеркнуть, что причиной повреждения глотки могут быть жесткие кляпы, часто используемые для того, чтобы больного не перекусывал интубационную трубку. Мы против таких методов и используем только мягкие кляпы, которые меняем по мере их пропитывания слюной.

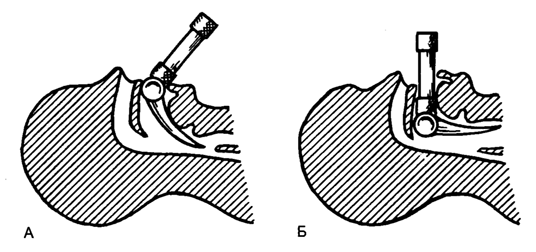

Использование при выполнении интубации роторасширителей может привести к травматической экстирпации зубов. К тем же последствиям может привести нарушение техники интубации, когда реаниматолог при сложностях обзора пытается шире открыть рот больному не путем вертикальной тракции за рукоятку ларингоскопа, а делая ротирующее движение с опорой на передние зубы (рис. 6.28).

Рис. 6.28. Неправильная (А) и правильная (Б) техника интубации трахеи

Не говоря о последующих косметических проблемах, экстирпация зуба опасна его попаданием в дыхательные пути, а также возникающим кровотечением и аспирацией крови. Профилактикой этих осложнений является соблюдение техники интубации и использование не физической силы, а седативных препаратов и миорелаксантов при трудностях с открыванием рта больного.

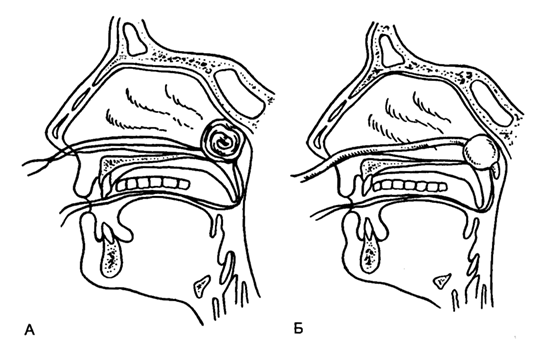

Повреждения носа возникают при назотрахеальной интубации. Они проявляются носовыми кровотечениями. Лечение состоит в проведении тампонады носа. В большинстве случаев достаточно проведения передней тампонады носа при помощи ватных тампонов, смоченных в растворе перекиси водорода или аминокапроновой кислоты. Иногда для остановки кровотечения приходится прибегать к использованию задней тампонады. Заднюю тампонаду можно проводить классическим способом – с использованием ватного тампона, снабженного перекрестно подвязанными капроновыми нитями (рис. 6.29).

Рис. 6.29. Классическая (А) и модифицированная (Б) техника задней тампонады носа

Однако по нашему опыту, проще использовать мочевые катетеры типа Фоллея, которые вводят через нос, затем раздувают баллон и катетер подтягивают до уровня мягкого неба. Катетеры и тампоны удаляют через 2-3 суток. Профилактикой этих осложнений является нетравматичное проведение манипуляции и анестезия слизистой носа местными анестетиками и сосудосуживающими препаратами.

К осложнениям интубации необходимо отнести также отек голосовых связок и подсвязочного пространства, частота которого пропорциональна времени непрерывного использования интубационной трубки. Вероятность отека зависит также от термопластичности материала трубки и типа манжетки. Отек возникает чаще при использовании жестких трубок с плохой термопластичностью и манжетами высокого давления.

Мы считаем, что осложнением интубации трахеи является непреднамеренная экстубация, которая может быть вызвана следующими причинами: перемещением трубки вследствие натяжения дыхательного контура респиратора, удалением трубки самим больным, а также ее смещении при сильном кашле. Чаще это осложнение встречается при назотрахеальной интубации, так как при этом дистальный конец трубки находится ближе к голосовым связкам, чем при применении оротрахеального способа. Непреднамеренная экстубация опасна тем, что может некоторое время оставаться незамеченной, особенно если дистальный конец трубки переместился на небольшое расстояние и находится непосредственно над связками. В этом случае некоторое время будет осуществляться практически полноценная вентиляция легких. Единственным признаком может быть регистрация утечки газа (уменьшение объема воздуха, поступающего в колено выдоха респиратора), а также появление у больного голоса. В данной ситуации требуется коррекция положения трубки обязательно под визуальным контролем. Перед введением трубки назад в трахею нужно не забыть сдуть, а затем опять раздуть манжету.

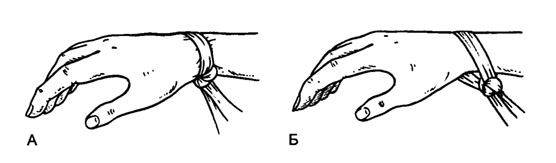

Профилактика описанных осложнений ясна из механизма их возникновения. Однако мы остановимся на ней подробнее, несмотря на очевидность мероприятий, так как опыт демонстрирует удивительное постоянство совершаемых ошибок. После интубации следует хорошо зафиксировать трубку, обязательно промаркировав полоской лейкопластыря ее положение относительно губ (при оротрахеальном способе) или крыльев носа (при назотрахеальном способе). Дыхательный контур респиратора нужно закрепить в специальном держателе. Руки больного нужно фиксировать мягкими держателями или длинными и широкими полосами ткани. Следует предостеречь от использования узких бинтов и фиксации рук больного самозатягивающимся узлом типа "удавки" (рис. 6.30), так как это чревато развитием нарушений кровообращения кистей пациента. Единственно безопасный и надежный способ состоит в формировании кольца, имеющего неизменяемый диаметр и зафиксированного узлом.

Рис. 6.30. Неправильная (А) и правильная (Б) фиксация рук больного

Осложнением интубации трахеи может быть непреднамеренная интубация одного из бронхов при избыточном перемещении трубки в дистальном направлении. Чаще данное осложнение встречается при оротрахеальной интубации, так как при этом дистальный конец трубки находится ближе к карине, чем при использовании назотрахеального способа. Из-за однолегочной вентиляции происходит выраженное шунтирование крови в легких и нарастание гипоксемии. В вентилируемом легком возникает опасность баро- и волюмотравмы, так как в него поступает дыхательный объем, рассчитанный на два легких. Невентилируемое легкое коллабируется, что вызывает ателектазы и воспалительные изменения. Профилактикой непреднамеренной интубации является правильная фиксация трубки. Баро- и волюмотравму легкого можно предупредить точной "незагрубленной" установкой ограничений и тревог на аппарате ИВЛ.

Стараясь не пользоваться реанимационным сленгом, мы не могли удержаться от термина "загрубленный" в силу его емкости и широкого употребления. Смысл этого термина заключается в том, что избыточно чувствительные установки параметров и тревог респиратора мешают с ним нормально работать. Например, избыточная чувствительность триггера может привести к триггированию вдоха при малейших перемещениях воздуха в контуре респиратора: при появлении в нем конденсата, сглатывании больным слюны, икоте. Если границы тревог превышения давления и снижения выдыхаемого объема установить слишком близко к реальным параметрам вентиляции, то малейшая утечка воздуха или минимальное препятствие для поступления кислородно-воздушной смеси вызовет появление звуковой и визуальной тревоги. Опыт показывает, что персонал, который постоянно отвлекается на несущественные тревоги, не среагирует вовремя при серьезной опасности. В связи с этим границы тревог "отодвигают" от реальных параметров (например, устанавливают ограничение давления в дыхательных путях, превышающее создаваемое машинным вдохом на 10 см вод. ст., в качестве допустимой величины утечки объема принимают 100 мл). В практике реаниматологии это называется "загрубить" чувствительность. К сожалению, если слишком увлечься "загрублением", то границы тревог "отодвигаются" настолько, что создается возможность не заметить серьезные потери объема и значительное повышение давления в дыхательных путях.

При выявлении однолегочной вентиляции нужно подтянуть трубку и обязательно продолжить ИВЛ еще не менее 1 часа, установив РЕЕР на уровне не менее 8-10 см вод. ст. Затем нужно провести рентгенографию легких, и если есть сомнения в восстановлении воздушности легких, выполнить санационную бронхоскопию.