- •Царенко с. В. Нейрореаниматология. Интенсивная терапия черепно-мозговой травмы

- •Аннотация

- •Оглавление

- •Глава 1. Методология оценки эффективности лечебных мероприятий

- •Глава 2. Травматические поражения мозга: теоретические предпосылки и принципы лечения

- •Глава 3. Экстрацеребральная патология при чмт - теоретические предпосылки и принципы лечения

- •Глава 4. Нейромониторинг

- •Глава 5. Диагностика и мониторинг экстрацеребральной патологии

- •Глава 6. Мероприятия интенсивной терапии

- •Вступление

- •Глава 1. Методология оценки эффективности лечебных мероприятий

- •Глава 2. Травматические поражения мозга: теоретические предпосылки и принципы лечения

- •2.1. Доктрина профилактики вторичного повреждения мозга

- •2.2. Повышение доставки кислорода и нутриентов

- •2.2.1. Увеличение перфузии и оксигенации

- •2.2.2. Изменение тонуса церебральных сосудов

- •2.2.3.Увеличение текучести крови

- •2.3. Снижение потребностей мозга

- •2.4. Особенности реализации доктрины профилактики вторичного повреждения мозга – физиологические факторы

- •2.4.1. Центральная регулирующая роль мозга и экстрацеребральные нарушения

- •2.4.2. Гематоэнцефалический барьер и осмотическое давление

- •2.5. Особенности доктрины профилактики вторичного повреждения мозга – анатомические факторы. Доктрина Монро-Келли

- •2.6. Противоречия доктрин

- •2.6.1. Гипервентиляция

- •2.6.2. Седативные препараты, наркотические анальгетики и миорелаксанты

- •2.6.3. Гиперосмоляльные препараты и салуретики

- •2.6.4. Артериальная гипертензия: концепция Лунда или вазоконстрикторный каскад?

- •2.6.5. Отек мозга – формы и стадии

- •2.6.6. Предупреждение гибели нейронов

- •Глава 3. Экстрацеребральная патология при чмт - теоретические предпосылки и принципы лечения

- •3.1. Водно-электролитные расстройства

- •3.1.1. Механизмы нарушения регуляции водно-электролитного обмена при чмт

- •3.1.2. Нарушения содержания натрия

- •3.1.3. Нарушения содержания калия

- •3.1.4. Другие электролитные нарушения

- •3.2. Нарушения кислотно-основного состояния

- •3.2.1. Респираторный алкалоз

- •3.2.2. Респираторный ацидоз

- •3.2.3. Метаболический алкалоз

- •3.2.4. Метаболический ацидоз

- •3.2.5. Комплексные (двойные и тройные) расстройства кос

- •3.3. Нарушения центральной гемодинамики

- •3.3.1. Поддержание объема циркулирующей крови

- •3.3.2. Артериальное давление

- •3.4. Острая дыхательная недостаточность

- •3.4.1. Основные причины дыхательных расстройств

- •3.4.2. Основные синдромы дыхательных расстройств

- •3.5. Острая почечная недостаточность

- •3.5.1. Преренальная опн

- •3.5.2. Истинная опн

- •3.5.3. Постренальная опн

- •3.5.4. Полиурия при чмт

- •3.5.5. Олигурия при чмт

- •3.6. Нарушения функции желудочно-кишечного тракта

- •3.7. Белково-энергетическая недостаточность

- •3.8. Нарушения системы гемостаза и тромбоэмболические осложнения

- •3.9. Гнойно-септические и иммунные нарушения

- •Глава 4. Нейромониторинг

- •4.1. Оценка неврологического статуса

- •4.2. Методы нейровизуализации.

- •4.3. Методы оценки мозгового кровотока.

- •4.4. Методики контроля внутричерепной гипертензии.

- •4.5. Методы оценки метаболизма мозга.

- •4.6. Нейрофизиологические методы.

- •Глава 5. Диагностика и мониторинг экстрацеребральной патологии

- •5.1. Диагностика сочетанных повреждений

- •5.2. Мониторинг гемодинамики

- •5.2.1. Измерение центрального венозного давления, давления в легочной артерии, давления заклинивания легочной артерии

- •5.2.2. Измерение сердечного выброса

- •5.2.3. Эхокардиография и электрокардиография

- •5.2.4. Ферментная диагностика

- •5.3. Мониторинг дыхания (респираторный мониторинг)

- •5.4. Лабораторный мониторинг: клинические и биохимические исследования

- •5.5. Мониторинг микрофлоры

- •Глава 6. Мероприятия интенсивной терапии

- •6.1. Периоды черепно-мозговой травмы

- •6.2.Нейрореанимационный период

- •6.2.1. Коррекция центральной гемодинамики

- •6.2.2. Обеспечение функции внешнего дыхания

- •6.2.2.1. Обеспечение проходимости дыхательных путей

- •6.2.2.2. Режимы ивл

- •6.2.2.3. Параметры ивл.

- •6.2.3. Коррекция внутричерепной гипертензии

- •6.2.4. Лечение и предупреждение судорог

- •6.2.5. Лечение внечерепных и внутричерепных гнойно-септических осложнений

- •6.2.6. Нутритивная поддержка

- •6.2.7. Мероприятия по уходу

- •6.3. Этап гнойно-септических осложнений и органной недостаточности

- •6.3.1. Коррекция гемодинамики

- •6.3.2. Респираторная поддержка

- •6.3.3. Поддержание оксигенации тканей

- •6.3.4. Противосудорожные препараты

- •6.3.5. Профилактика и лечение внечерепных гнойно-септических осложнений

- •6.3.6. Профилактика и лечение внутричерепных нагноений

- •6.3.7. Нутритивная поддержка

- •6.3.8. Хирургическое лечение

- •6.3.9. Мероприятия по уходу

- •6.4. Нейрореабилитационный этап

- •6.4.1. Принципы нейрореабилитации

- •6.4.2. Коррекция центральной гемодинамики

- •6.4.3. Респираторная поддержка

- •6.4.8. Мероприятия по уходу

- •6.5. Протоколы и алгоритмы лечебно-диагностических мероприятий на различных этапах чмт

- •6.5.1. Протокол диагностических мероприятий при поступлении в отделении реанимации Обязательные мероприятия

- •6.5.2. Протокол диагностических мероприятий при дальнейшем пребывании в отделении реанимации

- •6.5.3. Протокол выполнения кт головного мозга

- •6.5.4. Протоколы мониторинга и цели лечения в нейрореанимационном периоде

- •6.5.5. Алгоритм мероприятий при ухудшении неврологического статуса и (или) повышении вчд более 25 мм рт.Ст.

- •6.5.6. Алгоритм поиска и лечения гнойно-септических осложнений

- •6.5.7. Примерный суточный лист назначений в нейрореанимационном периоде (5-е сутки чмт)

- •6.5.8. Примерный суточный лист назначений в периоде гнойно-септических осложнений и органных нарушений (10-е сутки чмт)

- •6.5.9. Примерный суточный лист назначений в реабилитационном периоде (20-е сутки чмт)

- •6.6. Ятрогенные осложнения

- •6.6.1. Осложнения назо-и оротрахеальной интубации

- •6.6.2. Осложнения трахеостомии

- •6.6.3. Осложнения установки и использования желудочного зонда

- •6.6.4. Осложнения катетеризации мочевого пузыря

- •6.6.5. Осложнения катетеризации центральных и периферических вен

- •6.6.6. Осложнения нейромониторинга

- •6.6.7. Осложнения люмбальной пункции, катетеризации люмбального и вентрикулярного пространств

- •6.6.8. Недостатки ухода за кожей

- •Заключение

- •Приложение 1. Рекомендательный протокол оказания помощи на догоспитальном этапе при тяжелой чмт

- •Мероприятия на месте происшествия

- •Мероприятия при транспортировке

- •Приложение 2. Принципы оснащения нейрохирургической реанимации (в расчете на 10-коечное отделение)

- •Список литературы

6.2.7. Мероприятия по уходу

Положение больного на кровати (положение головы и тела, повороты на бок и живот)

На опасности горизонтального положения и позиции вниз головой в первом периоде ЧМТ мы уже останавливались. Что касается изменений положения больного в кровати относительно аксиальной оси, то принципиально возможны положения на спине, на боках и животе. Чаще больной лежит на спине из-за удобства выполнения медицинских манипуляций и наблюдения за его состоянием. Однако такое положение наименее предпочтительно по ряду соображений:

• Длительное нахождение на спине вызывает пролежни в области крестца, пяток и лопаточных остей, а также операционной раны в случае выполнения трепанации задней черепной ямки.

• В этом положении наименее эффективен дренаж мокроты из легких, и чаще слизь из полости рта затекает в трахею.

• При выраженной дыхательной недостаточности в горизонтальном положении создаются наименее благоприятные условия для сопряжения вентиляции и перфузии легких.

Немного физиологии. Даже в норме легкие неравномерно перфузируются в разных отделах. Причиной этого является действие силы тяжести. У человека, находящегося в вертикальном положении, основания легких снабжаются кровью значительно лучше, чем верхушки. Так как верхушки располагаются на 30 см выше оснований, разница гидростатического давления между сосудами нижних отделов легких и верхушек составляет около 23 мм рт. ст. Сила тяжести действует не только на кровь, но и на легочную паренхиму. Из-за этого лучше расправляются на вдохе верхушки легких, хуже – основания. Вследствие этого внутрисосудистое давление в самых верхних отделах легких ниже давления воздуха в альвеолах, что приводит к закрытию капилляров. В нижних отделах легких внутрисосудистое давление больше альвеолярного, и капилляры открыты.

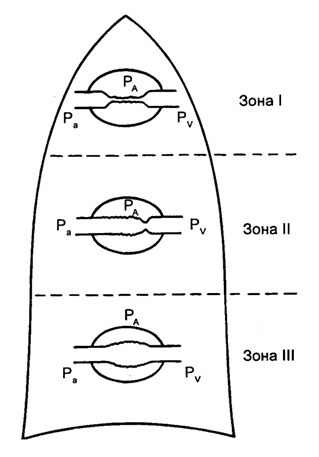

В результате в верхушках легких отмечается хорошая вентиляция, но плохая перфузия, а в самых нижних отделах легких – затрудненная вентиляция и хорошая перфузия. Оптимальные вентиляционно-перфузионные отношения наблюдаются в участках легких, находящихся примерно в 5 см от верхушки и распространяющихся до уровня 9-10 межреберий (рис. 6.25).

Рис. 6.25. Вентиляционно-перфузионные отношения в легких (зоны Уэста - West). Зона I. Давление в альвеолах (PA) больше давления в легочных артериолах (Pa) и легочных венулах (PV). PA > Pa > PV. Зона II. Давление в легочных артериолах больше давления в альвеолах, которое превышает давление в легочных венулах. Pa > PA > PV. Зона III. Давление в легочных артериолах больше давления в легочных венулах, которое превышает давление в альвеолах. Pa > PV > PA

Аналогичные нарушения вентиляционно-перфузионных взаимоотношений отмечаются в горизонтальном положении. Если человек лежит на спине, то в роли верхушек выступают вентральные отделы легких, а в роли оснований – базальные. При повороте на живот эти отделы меняются местами с точки зрения вентиляционно-перфузионных отношений. Так как у человека базальные отделы больше, чем вентральные, перевод их в верхнее положение при выкладывании больного на живот (prone position) может улучшить вентиляционно-перфузионные отношения в большем количестве альвеол, чем это происходит при положении на спине.

Положение на животе позволяет увеличить насыщение артериальной крови кислородом, однако при этом очень затруднен уход за больным и контроль его состояния. В связи с этим это положение следует зарезервировать только для пациентов с тяжелой дыхательной недостаточностью.

Наиболее удачные положения больного в постели - на боку. Они сохраняют многие достоинства положений на спине и на животе. При перемене позиции с бока на бок каждые два-три часа удается добиться дренирования мокроты. При этом содержимое ротовой полости вытекает наружу, а не попадает в трахею больного. При повороте больного с боку на бок компрессии подвергаются поочереди левый и правый вертелы лонной кости, поддерживаются удовлетворительные соотношения вентиляции и перфузии в легких, уход и контроль состояния больного затруднены незначительно.

При определении оптимального положения головы необходим учет характера и места оперативного вмешательства. Пациент не должен лежать в кровати так, чтобы вызвать компрессию места операции. Если была операция на задней черепной ямке, то лучше укладывать больного на бок. При повороте на спину под голову больному нужно подложить специальный валик в виде кольца. Диаметр и толщина кольца должны быть таковы, чтобы предупредить сдавливание места операции. При использовании такого кольца голова пациента опирается на него неоперированными участками черепа, а место операции висит в воздухе.

После декомпрессивной трепанации голова больного не должна лежать на оперированной стороне, так как это может привести к сдавлению мозга. Аналогичная ситуация и в случае костно-пластической трепанации. Сохранение кости не означает, что она предупреждает внешнее давление на мозг. Так как он отечен, то костный фрагмент в нейрореанимационном периоде смещается наружу в той или иной степени. Если на него надавить, например, положив больного на бок, соответствующий стороне операции, это приведет к компрессии мозга. Приведенные рассуждения носят не отвлеченно теоретический характер. Мы неоднократно убеждались в их справедливости, наблюдая за отрицательной динамикой ВЧД у пациентов с установленным паренхиматозным датчиком при случайном давлении на место операции во время проведения мероприятий по уходу и перевязок. Предупреждение компрессии места операции обеспечивает также профилактику такого серьезного осложнения, как пролежень операционной раны и ее нагноение.