- •Царенко с. В. Нейрореаниматология. Интенсивная терапия черепно-мозговой травмы

- •Аннотация

- •Оглавление

- •Глава 1. Методология оценки эффективности лечебных мероприятий

- •Глава 2. Травматические поражения мозга: теоретические предпосылки и принципы лечения

- •Глава 3. Экстрацеребральная патология при чмт - теоретические предпосылки и принципы лечения

- •Глава 4. Нейромониторинг

- •Глава 5. Диагностика и мониторинг экстрацеребральной патологии

- •Глава 6. Мероприятия интенсивной терапии

- •Вступление

- •Глава 1. Методология оценки эффективности лечебных мероприятий

- •Глава 2. Травматические поражения мозга: теоретические предпосылки и принципы лечения

- •2.1. Доктрина профилактики вторичного повреждения мозга

- •2.2. Повышение доставки кислорода и нутриентов

- •2.2.1. Увеличение перфузии и оксигенации

- •2.2.2. Изменение тонуса церебральных сосудов

- •2.2.3.Увеличение текучести крови

- •2.3. Снижение потребностей мозга

- •2.4. Особенности реализации доктрины профилактики вторичного повреждения мозга – физиологические факторы

- •2.4.1. Центральная регулирующая роль мозга и экстрацеребральные нарушения

- •2.4.2. Гематоэнцефалический барьер и осмотическое давление

- •2.5. Особенности доктрины профилактики вторичного повреждения мозга – анатомические факторы. Доктрина Монро-Келли

- •2.6. Противоречия доктрин

- •2.6.1. Гипервентиляция

- •2.6.2. Седативные препараты, наркотические анальгетики и миорелаксанты

- •2.6.3. Гиперосмоляльные препараты и салуретики

- •2.6.4. Артериальная гипертензия: концепция Лунда или вазоконстрикторный каскад?

- •2.6.5. Отек мозга – формы и стадии

- •2.6.6. Предупреждение гибели нейронов

- •Глава 3. Экстрацеребральная патология при чмт - теоретические предпосылки и принципы лечения

- •3.1. Водно-электролитные расстройства

- •3.1.1. Механизмы нарушения регуляции водно-электролитного обмена при чмт

- •3.1.2. Нарушения содержания натрия

- •3.1.3. Нарушения содержания калия

- •3.1.4. Другие электролитные нарушения

- •3.2. Нарушения кислотно-основного состояния

- •3.2.1. Респираторный алкалоз

- •3.2.2. Респираторный ацидоз

- •3.2.3. Метаболический алкалоз

- •3.2.4. Метаболический ацидоз

- •3.2.5. Комплексные (двойные и тройные) расстройства кос

- •3.3. Нарушения центральной гемодинамики

- •3.3.1. Поддержание объема циркулирующей крови

- •3.3.2. Артериальное давление

- •3.4. Острая дыхательная недостаточность

- •3.4.1. Основные причины дыхательных расстройств

- •3.4.2. Основные синдромы дыхательных расстройств

- •3.5. Острая почечная недостаточность

- •3.5.1. Преренальная опн

- •3.5.2. Истинная опн

- •3.5.3. Постренальная опн

- •3.5.4. Полиурия при чмт

- •3.5.5. Олигурия при чмт

- •3.6. Нарушения функции желудочно-кишечного тракта

- •3.7. Белково-энергетическая недостаточность

- •3.8. Нарушения системы гемостаза и тромбоэмболические осложнения

- •3.9. Гнойно-септические и иммунные нарушения

- •Глава 4. Нейромониторинг

- •4.1. Оценка неврологического статуса

- •4.2. Методы нейровизуализации.

- •4.3. Методы оценки мозгового кровотока.

- •4.4. Методики контроля внутричерепной гипертензии.

- •4.5. Методы оценки метаболизма мозга.

- •4.6. Нейрофизиологические методы.

- •Глава 5. Диагностика и мониторинг экстрацеребральной патологии

- •5.1. Диагностика сочетанных повреждений

- •5.2. Мониторинг гемодинамики

- •5.2.1. Измерение центрального венозного давления, давления в легочной артерии, давления заклинивания легочной артерии

- •5.2.2. Измерение сердечного выброса

- •5.2.3. Эхокардиография и электрокардиография

- •5.2.4. Ферментная диагностика

- •5.3. Мониторинг дыхания (респираторный мониторинг)

- •5.4. Лабораторный мониторинг: клинические и биохимические исследования

- •5.5. Мониторинг микрофлоры

- •Глава 6. Мероприятия интенсивной терапии

- •6.1. Периоды черепно-мозговой травмы

- •6.2.Нейрореанимационный период

- •6.2.1. Коррекция центральной гемодинамики

- •6.2.2. Обеспечение функции внешнего дыхания

- •6.2.2.1. Обеспечение проходимости дыхательных путей

- •6.2.2.2. Режимы ивл

- •6.2.2.3. Параметры ивл.

- •6.2.3. Коррекция внутричерепной гипертензии

- •6.2.4. Лечение и предупреждение судорог

- •6.2.5. Лечение внечерепных и внутричерепных гнойно-септических осложнений

- •6.2.6. Нутритивная поддержка

- •6.2.7. Мероприятия по уходу

- •6.3. Этап гнойно-септических осложнений и органной недостаточности

- •6.3.1. Коррекция гемодинамики

- •6.3.2. Респираторная поддержка

- •6.3.3. Поддержание оксигенации тканей

- •6.3.4. Противосудорожные препараты

- •6.3.5. Профилактика и лечение внечерепных гнойно-септических осложнений

- •6.3.6. Профилактика и лечение внутричерепных нагноений

- •6.3.7. Нутритивная поддержка

- •6.3.8. Хирургическое лечение

- •6.3.9. Мероприятия по уходу

- •6.4. Нейрореабилитационный этап

- •6.4.1. Принципы нейрореабилитации

- •6.4.2. Коррекция центральной гемодинамики

- •6.4.3. Респираторная поддержка

- •6.4.8. Мероприятия по уходу

- •6.5. Протоколы и алгоритмы лечебно-диагностических мероприятий на различных этапах чмт

- •6.5.1. Протокол диагностических мероприятий при поступлении в отделении реанимации Обязательные мероприятия

- •6.5.2. Протокол диагностических мероприятий при дальнейшем пребывании в отделении реанимации

- •6.5.3. Протокол выполнения кт головного мозга

- •6.5.4. Протоколы мониторинга и цели лечения в нейрореанимационном периоде

- •6.5.5. Алгоритм мероприятий при ухудшении неврологического статуса и (или) повышении вчд более 25 мм рт.Ст.

- •6.5.6. Алгоритм поиска и лечения гнойно-септических осложнений

- •6.5.7. Примерный суточный лист назначений в нейрореанимационном периоде (5-е сутки чмт)

- •6.5.8. Примерный суточный лист назначений в периоде гнойно-септических осложнений и органных нарушений (10-е сутки чмт)

- •6.5.9. Примерный суточный лист назначений в реабилитационном периоде (20-е сутки чмт)

- •6.6. Ятрогенные осложнения

- •6.6.1. Осложнения назо-и оротрахеальной интубации

- •6.6.2. Осложнения трахеостомии

- •6.6.3. Осложнения установки и использования желудочного зонда

- •6.6.4. Осложнения катетеризации мочевого пузыря

- •6.6.5. Осложнения катетеризации центральных и периферических вен

- •6.6.6. Осложнения нейромониторинга

- •6.6.7. Осложнения люмбальной пункции, катетеризации люмбального и вентрикулярного пространств

- •6.6.8. Недостатки ухода за кожей

- •Заключение

- •Приложение 1. Рекомендательный протокол оказания помощи на догоспитальном этапе при тяжелой чмт

- •Мероприятия на месте происшествия

- •Мероприятия при транспортировке

- •Приложение 2. Принципы оснащения нейрохирургической реанимации (в расчете на 10-коечное отделение)

- •Список литературы

3.6. Нарушения функции желудочно-кишечного тракта

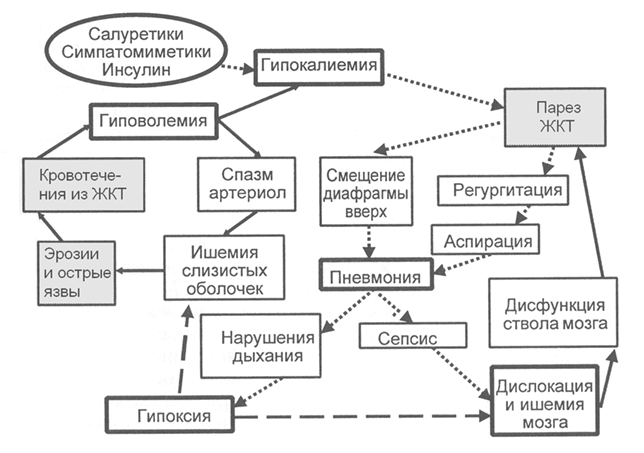

Желудочно-кишечный тракт (ЖКТ) при ЧМТ прражается вследствие действия нескольких фаторов (рис. 3.25).

Рис. 3.23. Порочные круги нарушения функции желудочно-кишечного тракта при ЧМТ

Первый фактор – это гиповолемия. ЖКТ является первой "жертвой" централизации кровообращения и последней системой органов, в которой кровоснабжение восстанавливается при адекватной терапии волемических расстройств. Ишемия слизистых оболочек желудка и кишечника может приводить к развитию эрозий и острых язв с возникновением желудочно-кишечных кровотечений. Кровотечения углубляют гиповолемию и замыкают один из многочисленных порочных реанимационных кругов.

Второй фактор, приводящий к дисфункции ЖКТ – неврологические расстройства. Нарушения функций диэнцефальных структур и каудальной группы черепно–мозговых нервов приводят к патологическим изменениям иннервации глотки, пищевода, желудка и кишечника, что чаще выражается в парезе этих органов. Дисфункция стволовых структур, вызванная дислокацией головного мозга или вторичным патологическим воздействием (гипоксия, гипокапния, гипертермия, гнойно-септические осложнения), сопровождается нарушением усвоения пищи и появлением застоя желудочного содержимого. При длительном сохранении застоя могут развиваться стрессовые эрозии желудка и двенадцатиперстной кишки с возможным кровотечением из них.

Третья причина дисфункции ЖКТ – гипокалиемия, возникающая под влиянием многих факторов, в том числе волемических и нейрогуморальных расстройств, нерационального использования салуретиков, введения инсулина для купирования гипергликемии, избыточного диуреза при применении симпатомиметиков.

Парез желудка и кишечника могут быть разной длительности и выраженности. В связи с этим нередкой является клиническая ситуация, когда моторика кишечника восстанавливается, а из желудка продолжает поступать застойное содержимое. Кроме пареза, возможно развитие нарушений моторики по типу антиперистальтики из-за некоординированной работы мышечных сфинктеров.

Указанные обстоятельства создают предпосылки для регургитации желудочного содержимого в полость рта. Наличие бульбарных и псевдобульбарных расстройств облегчает последующую аспирацию желудочного содержимого в дыхательные пути, что является одним из важнейших путей развития воспалительных изменений в легких. Кроме того, нарушения моторики желудка и кишечника приводят к увеличению их объема и смещению диафрагмы вверх. Это влечет за собой дыхательные расстройства из-за снижения жизненной емкости легких, ухудшения их растяжимости и повышения тенденции к ателектазированию. Возникающая гипоксия вызывает дальнейшее ухудшение состояния ЖКТ.

Расстройства моторики ЖКТ опасны также тем, что ограничивают возможности приема пищи. Отсутствие пищевого содержимого в просвете ЖКТ приводит к ряду негативных последствий. Во-первых, раздражающее действие соляной кислоты и ферментов является дополнительным фактором образования язв и эрозий. Во-вторых, через ЖКТ не происходит поступление энергетических субстратов в условиях повышенной потребности в них. В-третьих, отсутствие пищи вызывает нарушение поступления в кишечную стенку питательных субстратов непосредственно из просвета кишечника, что в норме является одним из существенных источников питания энтероцитов. Этот фактор в сочетании с ишемией кишечника вследствие гиповолемии повышает проницаемость кишечной стенки для микроорганизмов, находящихся в просвете кишечной трубки. В результате они могут проникать в портальный, а затем и в общий кровоток. Данный процесс называется транслокацией бактерий и рассматривается как один из возможных механизмов запуска септических осложнений (A.B. Connolly, D.R. Vernon, 2000).

Исходя из изложенных соображений, при терапии поражений ЖКТ показана адекватная инфузионная терапия, профилактика и лечение острых язв и эрозий, проведение энтерального питания и восстановление нормальной моторики на всем протяжении кишечника. Лучшим средством профилактики возникновения эрозий и язв, а также предупреждения транслокации бактерий является раннее энтеральное питание. Пищевая кашица создает защитный слой на слизистых оболочках желудка и кишечника, увеличивает кровоток в этих органах, нужный для их работы – переваривания пищи, а также увеличивает поступление питательных субстратов в энтероциты непосредственно из просвета кишечника.

Для борьбы с транслокацией бактерий некоторые исследователи предлагают методику селективной деконтаминации кишечника, суть которой сводится к пероральному назначению нескольких антибиотиков, не всасывающихся из ЖКТ. Эти антибиотики нарушают жизнедеятельность кишечной флоры и предупреждают ее всасывание в кровоток. Мы, как и другие клиницисты (C. Verwaest et al., 1997), относимся осторожно и даже негативно к этому методу. Дело в том, что вместе с патогенной микрофлорой погибает условно-патогенная и даже необходимая для организма флора, например молочно-кислые бактерии. Развивается состояние дисбактериоза, одним из проявлений которого является диарея со всеми свойственными ей водно-электролитными расстройствами. Отсутствие нормальной микрофлоры вызывает нарушение синтеза витаминов и других биологически активных веществ.

Для профилактики эрозий и язв возможно использование препаратов, подавляющих агрессивность внутрижелудочной среды: ингибиторов протонного насоса (омепразол), Н2-блокаторов (циметидин, фамлотидин и др.), сукральфата (вентер), антацидов. Согласно ряду исследований (D.E. Craven, K.A. Steger, 1995; G.E. O’Keefe, 1998), подавление кислотности желудка этими средствами может быть опасным. Микроорганизмы из кишечника способны преодолевать недостаточно кислый защитный барьер желудочного содержимого и перемещаться из кишечника в ротовую полость, а далее в трахею. Опираясь на результаты этих исследований, мы считаем, что применять средства, снижающие желудочную секрецию, нужно не профилактически, а только по строгим показаниям, при длительно сохраняющемся желудочном застое и (или) появлении признаков кровоточивости из желудка и двенадцатиперстной кишки.