- •Царенко с. В. Нейрореаниматология. Интенсивная терапия черепно-мозговой травмы

- •Аннотация

- •Оглавление

- •Глава 1. Методология оценки эффективности лечебных мероприятий

- •Глава 2. Травматические поражения мозга: теоретические предпосылки и принципы лечения

- •Глава 3. Экстрацеребральная патология при чмт - теоретические предпосылки и принципы лечения

- •Глава 4. Нейромониторинг

- •Глава 5. Диагностика и мониторинг экстрацеребральной патологии

- •Глава 6. Мероприятия интенсивной терапии

- •Вступление

- •Глава 1. Методология оценки эффективности лечебных мероприятий

- •Глава 2. Травматические поражения мозга: теоретические предпосылки и принципы лечения

- •2.1. Доктрина профилактики вторичного повреждения мозга

- •2.2. Повышение доставки кислорода и нутриентов

- •2.2.1. Увеличение перфузии и оксигенации

- •2.2.2. Изменение тонуса церебральных сосудов

- •2.2.3.Увеличение текучести крови

- •2.3. Снижение потребностей мозга

- •2.4. Особенности реализации доктрины профилактики вторичного повреждения мозга – физиологические факторы

- •2.4.1. Центральная регулирующая роль мозга и экстрацеребральные нарушения

- •2.4.2. Гематоэнцефалический барьер и осмотическое давление

- •2.5. Особенности доктрины профилактики вторичного повреждения мозга – анатомические факторы. Доктрина Монро-Келли

- •2.6. Противоречия доктрин

- •2.6.1. Гипервентиляция

- •2.6.2. Седативные препараты, наркотические анальгетики и миорелаксанты

- •2.6.3. Гиперосмоляльные препараты и салуретики

- •2.6.4. Артериальная гипертензия: концепция Лунда или вазоконстрикторный каскад?

- •2.6.5. Отек мозга – формы и стадии

- •2.6.6. Предупреждение гибели нейронов

- •Глава 3. Экстрацеребральная патология при чмт - теоретические предпосылки и принципы лечения

- •3.1. Водно-электролитные расстройства

- •3.1.1. Механизмы нарушения регуляции водно-электролитного обмена при чмт

- •3.1.2. Нарушения содержания натрия

- •3.1.3. Нарушения содержания калия

- •3.1.4. Другие электролитные нарушения

- •3.2. Нарушения кислотно-основного состояния

- •3.2.1. Респираторный алкалоз

- •3.2.2. Респираторный ацидоз

- •3.2.3. Метаболический алкалоз

- •3.2.4. Метаболический ацидоз

- •3.2.5. Комплексные (двойные и тройные) расстройства кос

- •3.3. Нарушения центральной гемодинамики

- •3.3.1. Поддержание объема циркулирующей крови

- •3.3.2. Артериальное давление

- •3.4. Острая дыхательная недостаточность

- •3.4.1. Основные причины дыхательных расстройств

- •3.4.2. Основные синдромы дыхательных расстройств

- •3.5. Острая почечная недостаточность

- •3.5.1. Преренальная опн

- •3.5.2. Истинная опн

- •3.5.3. Постренальная опн

- •3.5.4. Полиурия при чмт

- •3.5.5. Олигурия при чмт

- •3.6. Нарушения функции желудочно-кишечного тракта

- •3.7. Белково-энергетическая недостаточность

- •3.8. Нарушения системы гемостаза и тромбоэмболические осложнения

- •3.9. Гнойно-септические и иммунные нарушения

- •Глава 4. Нейромониторинг

- •4.1. Оценка неврологического статуса

- •4.2. Методы нейровизуализации.

- •4.3. Методы оценки мозгового кровотока.

- •4.4. Методики контроля внутричерепной гипертензии.

- •4.5. Методы оценки метаболизма мозга.

- •4.6. Нейрофизиологические методы.

- •Глава 5. Диагностика и мониторинг экстрацеребральной патологии

- •5.1. Диагностика сочетанных повреждений

- •5.2. Мониторинг гемодинамики

- •5.2.1. Измерение центрального венозного давления, давления в легочной артерии, давления заклинивания легочной артерии

- •5.2.2. Измерение сердечного выброса

- •5.2.3. Эхокардиография и электрокардиография

- •5.2.4. Ферментная диагностика

- •5.3. Мониторинг дыхания (респираторный мониторинг)

- •5.4. Лабораторный мониторинг: клинические и биохимические исследования

- •5.5. Мониторинг микрофлоры

- •Глава 6. Мероприятия интенсивной терапии

- •6.1. Периоды черепно-мозговой травмы

- •6.2.Нейрореанимационный период

- •6.2.1. Коррекция центральной гемодинамики

- •6.2.2. Обеспечение функции внешнего дыхания

- •6.2.2.1. Обеспечение проходимости дыхательных путей

- •6.2.2.2. Режимы ивл

- •6.2.2.3. Параметры ивл.

- •6.2.3. Коррекция внутричерепной гипертензии

- •6.2.4. Лечение и предупреждение судорог

- •6.2.5. Лечение внечерепных и внутричерепных гнойно-септических осложнений

- •6.2.6. Нутритивная поддержка

- •6.2.7. Мероприятия по уходу

- •6.3. Этап гнойно-септических осложнений и органной недостаточности

- •6.3.1. Коррекция гемодинамики

- •6.3.2. Респираторная поддержка

- •6.3.3. Поддержание оксигенации тканей

- •6.3.4. Противосудорожные препараты

- •6.3.5. Профилактика и лечение внечерепных гнойно-септических осложнений

- •6.3.6. Профилактика и лечение внутричерепных нагноений

- •6.3.7. Нутритивная поддержка

- •6.3.8. Хирургическое лечение

- •6.3.9. Мероприятия по уходу

- •6.4. Нейрореабилитационный этап

- •6.4.1. Принципы нейрореабилитации

- •6.4.2. Коррекция центральной гемодинамики

- •6.4.3. Респираторная поддержка

- •6.4.8. Мероприятия по уходу

- •6.5. Протоколы и алгоритмы лечебно-диагностических мероприятий на различных этапах чмт

- •6.5.1. Протокол диагностических мероприятий при поступлении в отделении реанимации Обязательные мероприятия

- •6.5.2. Протокол диагностических мероприятий при дальнейшем пребывании в отделении реанимации

- •6.5.3. Протокол выполнения кт головного мозга

- •6.5.4. Протоколы мониторинга и цели лечения в нейрореанимационном периоде

- •6.5.5. Алгоритм мероприятий при ухудшении неврологического статуса и (или) повышении вчд более 25 мм рт.Ст.

- •6.5.6. Алгоритм поиска и лечения гнойно-септических осложнений

- •6.5.7. Примерный суточный лист назначений в нейрореанимационном периоде (5-е сутки чмт)

- •6.5.8. Примерный суточный лист назначений в периоде гнойно-септических осложнений и органных нарушений (10-е сутки чмт)

- •6.5.9. Примерный суточный лист назначений в реабилитационном периоде (20-е сутки чмт)

- •6.6. Ятрогенные осложнения

- •6.6.1. Осложнения назо-и оротрахеальной интубации

- •6.6.2. Осложнения трахеостомии

- •6.6.3. Осложнения установки и использования желудочного зонда

- •6.6.4. Осложнения катетеризации мочевого пузыря

- •6.6.5. Осложнения катетеризации центральных и периферических вен

- •6.6.6. Осложнения нейромониторинга

- •6.6.7. Осложнения люмбальной пункции, катетеризации люмбального и вентрикулярного пространств

- •6.6.8. Недостатки ухода за кожей

- •Заключение

- •Приложение 1. Рекомендательный протокол оказания помощи на догоспитальном этапе при тяжелой чмт

- •Мероприятия на месте происшествия

- •Мероприятия при транспортировке

- •Приложение 2. Принципы оснащения нейрохирургической реанимации (в расчете на 10-коечное отделение)

- •Список литературы

3.3. Нарушения центральной гемодинамики

3.3.1. Поддержание объема циркулирующей крови

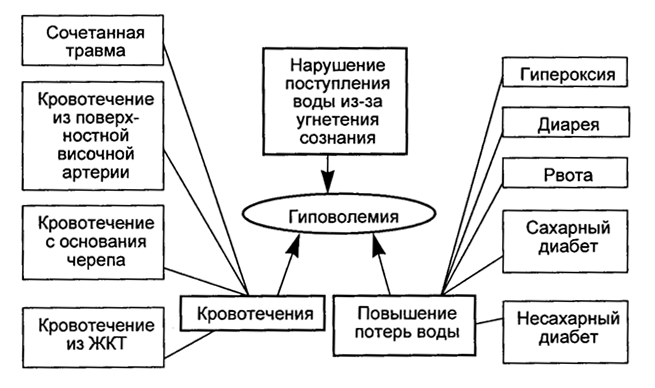

Основной формой волемических нарушений при ЧМТ является гиповолемия (рис. 3.14).

Рис. 3.14. Причины гиповолемии при ЧМТ

Ее причиной чаще всего является недостаточное поступление жидкости из-за нарушений сознания и отсутствия чувства жажды. Гиповолемию могут провоцировать избыточные потери жидкости при повышенной температуре тела, диарее, рвоте, центральном и нефрогенном несахарном диабете, обострении сахарного диабета.

Сочетанные повреждения (переломы костей, повреждения внутренних органов, забрюшинные и межтканевые гематомы) сопровождаются кровопотерей и гиповолемией. Важным фактором кровопотери и гиповолемии при ЧМТ является кровотечение из рассеченной поверхностной височной артерии. Иногда существенное клиническое значение имеет перелом основания черепа и кровотечение в полость рта. Снижение объема циркулирующей жидкости может вызывать кровотечение из стрессовых язв желудка и кишечника.

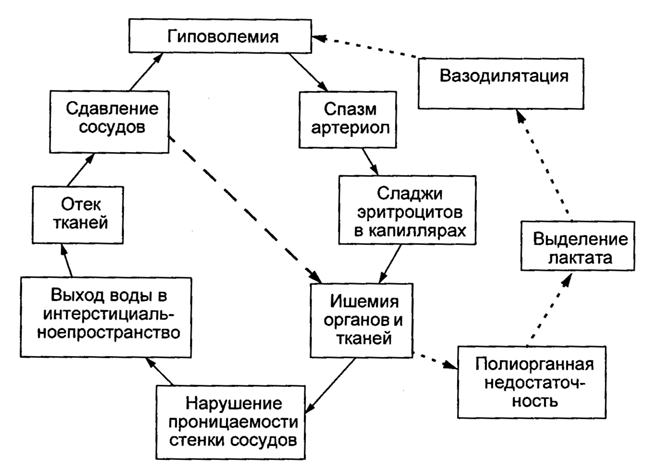

Гиповолемия сопровожается хорошо известными негативными последствиями (рис. 3.15).

Рис. 3.15. Порочные круги, запускаемые гиповолемией при ЧМТ

Для поддержания кровотока в церебральных и коронарных сосудах ограничивается за счет спазма преартериол кровоток в мышцах и внутренних органах. Возникает так называемая централизация кровообращения. Она необходима для поддержания кровоснабжения мозга и миокарда, но через некоторое время приводит к ряду негативных эффектов. Застой крови в капиллярном русле, формирование сладжей эритроцитов сопровождается развитием ишемии и гипоксии органов и тканей. Развиваются нарушения проницаемости сосудов, следствием чего является выход жидкой части крови в интерстициальное пространство. Возникает парадоксальная ситуация, при которой в сосудистом русле не хватает жидкости для обеспечения объемного кровотока практически во всех внутренних органах, а в интерстициальном (в далеко зашедших случаях – и внутриклеточном) пространстве отмечается переизбыток воды.

Избыточное содержание жидкости в интерстициальном пространстве нарушает функцию органов. Развивается их отек, углубляются нарушения проницаемости сосудов из-за их сдавления отечными тканями. Замыкается один из порочных кругов, приводящих к развитию полиорганной недостаточности, нарушению обменных процессов и накоплению лактата. Повышение концентрации лактата блокирует спазм преартериол, что нарушает централизацию кровотока. В результате проявления гиповолемии нарастают, нарушаются функции мозга и сердца.

Для диагностики гиповолемии кроме гемодинамических показателей большое значение имеет снижение объема выделяемой мочи, а также повышение уровня мочевины крови. Гиповолемия уменьшает почечный кровоток, снижает количество образующейся мочи в клубочках и замедляет ток первичной мочи в канальцах. Последний механизм приводит к всасыванию мочевины назад в кровь. При этом креатинин назад не всасывается. Следовательно, отношение концентрации мочевины к концентрации креатинина крови нарастает. Нормальные гемодинамические показатели, объем мочи и соотношение мочевина/креатинин крови свидетельствуют о нормоволемии.

Описанные выше механизмы водно-электролитных расстройств диктуют на первый взгляд простые способы решения проблемы. Необходимо введение лекарственных препаратов, обладающих высоким онкотическим давлением и позволяющих удержать воду в сосудистом русле. В связи с этим традиционным подходом к назначению инфузионных средств является сочетание белковых, коллоидных и кристаллоидных препаратов. Считается, что белки и коллоиды должны составлять от 30 до 60% от общего объема вводимой жидкости (Г.Н. Цыбуляк, 1995). Столь серьезное внимание к этим препаратам объясняется гипотезой Старлинга, согласно которой именно создаваемое белково-коллоидными растворами онкотическое давление является той движущей силой, которая удерживает жидкость в сосудистом русле.

Полагают, что тем самым можно купировать гиповолемию, что приведет к раскрытию капиллярного русла и восстановлению функций органов и тканей. После этого избыточное количество накопившейся в интерстициальном пространстве жидкости возвратится в сосудистое русло за счет градиента онкотического давления. К сожалению, столь простой и теоретически эффективный способ в реальной ситуации наталкивается на ряд противоречивых проблем.

В первую очередь это касается растворов, удерживающих воду только в сосудистом русле. Нарушения проницаемости сосудистой стенки при длительно существующей гиповолемии таковы, что из сосудистого русла в интерстициальное пространство могут переходить не только вода и ионы, но и крупные белки.

Ситуация аналогична описанным изменениям проницаемости гематоэнцефалического барьера. Доказано, что мнение о непроницаемости сосудистой стенки для белков и коллоидов не всегда является верным (G.P. Zaloga et al., 1997). Проведены эксперименты с меченными разными изотопами эритроцитами и альбумином. Они показали, что альбумин может иметь значительно больший объем распределения, чем эритроциты. Полученные результаты означают, что клеточные элементы распределялись только в сосудистом русле, а белки проникали в интерстициальное пространство. Авторы предполагают, что в интерстиции белки постепенно подвергаются процессам расщепления. Создаваемое ими онкотическое давление привлекает воду уже не в сосудистое русло, а в интерстиций легких, почек, печени, селезенки, лимфоидной ткани и т.д. Возникающий отек приводит к функциональной недостаточности этих органов.

В нашей клинике проведены исследования по изучению распределения в организме меченного изотопом I131 альбумина при ЧМТ. Нам удалось установить, что объем распределения альбумина в реанимационной ситуации меняется от 3 до 20 условных литров на протяжении суток. Учитывая, что объем сосудистого русла составляет 5-6 литров, наши данные тоже свидетельствует о возможном распределении альбумина вне сосудов.

Проведено многоцентровое проспективное рандомизированное исследование сравнительной эффективности применения коллоидов и кристаллоидов для восстановления и поддержания гемодинамики при различных реанимационных ситуациях – после травм, хирургических вмешательств и др. (P. Choi et al., 1999). Сравнивали летальность в группе пациентов, получавших коллоиды вместе с кристаллоидами, с группой больных, получавших только кристаллоиды. Анализ результатов не выявил различий между группами больных, за исключением пациентов с сочетанной травмой. При травматических повреждениях инфузионная терапия, включавшая только кристаллоиды, сопровождалась более низкой летальностью! У больных с применением и кристаллоидов, и коллоидов было больше септических и легочных осложнений. Пациентов с нейрохирургической патологией в отдельную группу в этом исследовании не выделяли. Основными коллоидами, использованными в исследовании, были декстраны.

С учетом приведенных данных в качестве основных инфузионных средств лучше применять растворы кристаллоидов. Синтетические коллоиды необходимо вводить при недостатке времени для восстановления нестабильной гемодинамики. При профузном кровотечении, терминальных стадиях травматического шока приходится взвешивать, с одной стороны, возможные негативные эффекты коллоидных препаратов, с другой, опасные последствия гипоксии внутренних органов и мозга из-за недостаточно быстрого и полного купирования гипотензии и гиповолемии. В указанных ситуациях гиповолемия и гипотензия гораздо опаснее, поэтому применение коллоидов оправдано. Возможно, современные коллоидные препараты на основе крахмала и желатина окажутся более эффективными и безопасными, чем декстраны. Считается, что они вызывают меньше осложнений (аллергических, иммунологических). Сообщается даже о способности препаратов крахмала пломбировать поврежденную сосудистую стенку. Будущее покажет, действительно ли эти свойства новых коллоидов будут иметь клиническое значение.

Еще сложнее вопрос о применении альбумина и других препаратов плазмы крови. Во многих исследованиях показано, что низкое содержание альбумина приводит к снижению иммунитета, нарушениям транспорта биологически активных веществ, ионов, лекарственных препаратов. Удалось продемонстрировать, что уровень гипоальбуминемии коррелировал с летальностью больных, находившихся в критических состояниях. Однако введение экзогенного альбумина не повышало выживаемость (N.D. Ferguson et al., 1999). Возможной причиной было проникновение альбумина за пределы сосудистого русла. Другой причиной могло быть низкое качество экзогенного альбумина. Перенос биологически активных веществ, детоксицирующие свойства молекулы альбумина и другие полезные качества этого белка обеспечиваются наличием свободных лигандных связей. Количество свободных лигандов в коммерческих препаратах альбумина чаще всего ничтожно мало.

По современным представлениям, препараты плазмы должны применяться только для профилактики и лечения нарушений свертывающей и противосвертывающей систем. Имеющиеся в настоящее время данные свидетельствуют о необходимости отказа от применения цельной крови с целью предупреждения переноса лейкоцитами ряда вирусных заболеваний и иммунных реакций "донор против реципиента". Исходя из этого, для коррекции анемии должны использоваться периодические трансфузии эритромассы. Вопрос о том, какой уровень анемии нуждается в коррекции, до конца остается неясным, как и вопрос, почему при ЧМТ обязательно развивается и прогрессирует гипохромная анемия. Среди возможных причин рассматриваются следующие: кровопотеря при сочетанных повреждениях, угнетение выработки эритропоэтина и разрушение эритроцитов медиаторами воспаления и системой комплемента. Возможно, имеется связь с изменением уровня гаптоглобина – белка, участвующего в расщеплении гемоглобина.

По тем или иным причинам через 5-12 суток после ЧМТ у большинства пострадавших развивается выраженная анемия (концентрация гемоглобина в крови менее 80-100 г/л), требующая возмещения донорскими эритроцитами. Традиционно трансфузию донорских эритроцитов начинают при снижении концентрации гемоглобин в крови менее 100 г/л. Уровень этот был установлен на основе теоретических представлений о минимально достаточной концентрации этого основного переносчика кислорода в крови.

Четыре года назад в Канаде закончено многоцентровое исследование, посвященное сравнению результатов лечения реанимационных больных при разных подходах к гемотрансфузии – так называемой "либеральной" и "рестриктивной" тактике (P.C. Hebert, 1999). При либеральной тактике гемотрансфузию проводили при снижении уровня гемоглобина менее 100 г/л, а при рестриктивной – менее 80 г/л. Показано, что рестриктивная тактика была не хуже, чем либеральная. При ее использовании было истрачено меньше препаратов крови и отмечено меньшее число гнойно-септических осложнений. Однако не все категории пациентов хорошо переносили такой низкий уровень гемоглобина. Больные с кардиологическими заболеваниями и пациенты пожилого возраста выживали лучше при использовании либеральной тактики.

В канадском исследовании практически не было пациентов с ЧМТ, поэтому сейчас в нашей клинике мы проводим проспективное сравнение двух подходов к гемотрансфузии у нейрохирургических больных. После обследования 60 человек получены предварительные данные о сопоставимости результатов лечения в обеих группах больных. Рестриктивная тактика выглядит предпочтительнее с точки зрения экономии крови и расходов на лечение. Однако окончательные выводы делать преждевременно.

Гиперволемия при ЧМТ развивается гораздо реже. К гиперволемии приводят предшествующая сердечная недостаточность, развитие острой почечной или обострение хронической почечной недостаточности, иногда - развитие синдрома избыточной выработки АДГ. Во всех этих ситуациях показано введение салуретиков, при неэффективности – проведение ультрафильтрации или гемодиафильтрации.