- •Царенко с. В. Нейрореаниматология. Интенсивная терапия черепно-мозговой травмы

- •Аннотация

- •Оглавление

- •Глава 1. Методология оценки эффективности лечебных мероприятий

- •Глава 2. Травматические поражения мозга: теоретические предпосылки и принципы лечения

- •Глава 3. Экстрацеребральная патология при чмт - теоретические предпосылки и принципы лечения

- •Глава 4. Нейромониторинг

- •Глава 5. Диагностика и мониторинг экстрацеребральной патологии

- •Глава 6. Мероприятия интенсивной терапии

- •Вступление

- •Глава 1. Методология оценки эффективности лечебных мероприятий

- •Глава 2. Травматические поражения мозга: теоретические предпосылки и принципы лечения

- •2.1. Доктрина профилактики вторичного повреждения мозга

- •2.2. Повышение доставки кислорода и нутриентов

- •2.2.1. Увеличение перфузии и оксигенации

- •2.2.2. Изменение тонуса церебральных сосудов

- •2.2.3.Увеличение текучести крови

- •2.3. Снижение потребностей мозга

- •2.4. Особенности реализации доктрины профилактики вторичного повреждения мозга – физиологические факторы

- •2.4.1. Центральная регулирующая роль мозга и экстрацеребральные нарушения

- •2.4.2. Гематоэнцефалический барьер и осмотическое давление

- •2.5. Особенности доктрины профилактики вторичного повреждения мозга – анатомические факторы. Доктрина Монро-Келли

- •2.6. Противоречия доктрин

- •2.6.1. Гипервентиляция

- •2.6.2. Седативные препараты, наркотические анальгетики и миорелаксанты

- •2.6.3. Гиперосмоляльные препараты и салуретики

- •2.6.4. Артериальная гипертензия: концепция Лунда или вазоконстрикторный каскад?

- •2.6.5. Отек мозга – формы и стадии

- •2.6.6. Предупреждение гибели нейронов

- •Глава 3. Экстрацеребральная патология при чмт - теоретические предпосылки и принципы лечения

- •3.1. Водно-электролитные расстройства

- •3.1.1. Механизмы нарушения регуляции водно-электролитного обмена при чмт

- •3.1.2. Нарушения содержания натрия

- •3.1.3. Нарушения содержания калия

- •3.1.4. Другие электролитные нарушения

- •3.2. Нарушения кислотно-основного состояния

- •3.2.1. Респираторный алкалоз

- •3.2.2. Респираторный ацидоз

- •3.2.3. Метаболический алкалоз

- •3.2.4. Метаболический ацидоз

- •3.2.5. Комплексные (двойные и тройные) расстройства кос

- •3.3. Нарушения центральной гемодинамики

- •3.3.1. Поддержание объема циркулирующей крови

- •3.3.2. Артериальное давление

- •3.4. Острая дыхательная недостаточность

- •3.4.1. Основные причины дыхательных расстройств

- •3.4.2. Основные синдромы дыхательных расстройств

- •3.5. Острая почечная недостаточность

- •3.5.1. Преренальная опн

- •3.5.2. Истинная опн

- •3.5.3. Постренальная опн

- •3.5.4. Полиурия при чмт

- •3.5.5. Олигурия при чмт

- •3.6. Нарушения функции желудочно-кишечного тракта

- •3.7. Белково-энергетическая недостаточность

- •3.8. Нарушения системы гемостаза и тромбоэмболические осложнения

- •3.9. Гнойно-септические и иммунные нарушения

- •Глава 4. Нейромониторинг

- •4.1. Оценка неврологического статуса

- •4.2. Методы нейровизуализации.

- •4.3. Методы оценки мозгового кровотока.

- •4.4. Методики контроля внутричерепной гипертензии.

- •4.5. Методы оценки метаболизма мозга.

- •4.6. Нейрофизиологические методы.

- •Глава 5. Диагностика и мониторинг экстрацеребральной патологии

- •5.1. Диагностика сочетанных повреждений

- •5.2. Мониторинг гемодинамики

- •5.2.1. Измерение центрального венозного давления, давления в легочной артерии, давления заклинивания легочной артерии

- •5.2.2. Измерение сердечного выброса

- •5.2.3. Эхокардиография и электрокардиография

- •5.2.4. Ферментная диагностика

- •5.3. Мониторинг дыхания (респираторный мониторинг)

- •5.4. Лабораторный мониторинг: клинические и биохимические исследования

- •5.5. Мониторинг микрофлоры

- •Глава 6. Мероприятия интенсивной терапии

- •6.1. Периоды черепно-мозговой травмы

- •6.2.Нейрореанимационный период

- •6.2.1. Коррекция центральной гемодинамики

- •6.2.2. Обеспечение функции внешнего дыхания

- •6.2.2.1. Обеспечение проходимости дыхательных путей

- •6.2.2.2. Режимы ивл

- •6.2.2.3. Параметры ивл.

- •6.2.3. Коррекция внутричерепной гипертензии

- •6.2.4. Лечение и предупреждение судорог

- •6.2.5. Лечение внечерепных и внутричерепных гнойно-септических осложнений

- •6.2.6. Нутритивная поддержка

- •6.2.7. Мероприятия по уходу

- •6.3. Этап гнойно-септических осложнений и органной недостаточности

- •6.3.1. Коррекция гемодинамики

- •6.3.2. Респираторная поддержка

- •6.3.3. Поддержание оксигенации тканей

- •6.3.4. Противосудорожные препараты

- •6.3.5. Профилактика и лечение внечерепных гнойно-септических осложнений

- •6.3.6. Профилактика и лечение внутричерепных нагноений

- •6.3.7. Нутритивная поддержка

- •6.3.8. Хирургическое лечение

- •6.3.9. Мероприятия по уходу

- •6.4. Нейрореабилитационный этап

- •6.4.1. Принципы нейрореабилитации

- •6.4.2. Коррекция центральной гемодинамики

- •6.4.3. Респираторная поддержка

- •6.4.8. Мероприятия по уходу

- •6.5. Протоколы и алгоритмы лечебно-диагностических мероприятий на различных этапах чмт

- •6.5.1. Протокол диагностических мероприятий при поступлении в отделении реанимации Обязательные мероприятия

- •6.5.2. Протокол диагностических мероприятий при дальнейшем пребывании в отделении реанимации

- •6.5.3. Протокол выполнения кт головного мозга

- •6.5.4. Протоколы мониторинга и цели лечения в нейрореанимационном периоде

- •6.5.5. Алгоритм мероприятий при ухудшении неврологического статуса и (или) повышении вчд более 25 мм рт.Ст.

- •6.5.6. Алгоритм поиска и лечения гнойно-септических осложнений

- •6.5.7. Примерный суточный лист назначений в нейрореанимационном периоде (5-е сутки чмт)

- •6.5.8. Примерный суточный лист назначений в периоде гнойно-септических осложнений и органных нарушений (10-е сутки чмт)

- •6.5.9. Примерный суточный лист назначений в реабилитационном периоде (20-е сутки чмт)

- •6.6. Ятрогенные осложнения

- •6.6.1. Осложнения назо-и оротрахеальной интубации

- •6.6.2. Осложнения трахеостомии

- •6.6.3. Осложнения установки и использования желудочного зонда

- •6.6.4. Осложнения катетеризации мочевого пузыря

- •6.6.5. Осложнения катетеризации центральных и периферических вен

- •6.6.6. Осложнения нейромониторинга

- •6.6.7. Осложнения люмбальной пункции, катетеризации люмбального и вентрикулярного пространств

- •6.6.8. Недостатки ухода за кожей

- •Заключение

- •Приложение 1. Рекомендательный протокол оказания помощи на догоспитальном этапе при тяжелой чмт

- •Мероприятия на месте происшествия

- •Мероприятия при транспортировке

- •Приложение 2. Принципы оснащения нейрохирургической реанимации (в расчете на 10-коечное отделение)

- •Список литературы

3.2.1. Респираторный алкалоз

Ишемия головного мозга вызывает накопление лактата в ткани мозга и развитие метаболического ацидоза в центральной нервной системе. Местный ацидоз вызывает стимуляцию рецепторов дыхательного центра с развитием гипервентиляции и гипокапнии. С точки зрения компенсации метаболического ацидоза в мозге гипокапния является компенсаторной, с точки зрения всего организма – избыточной.

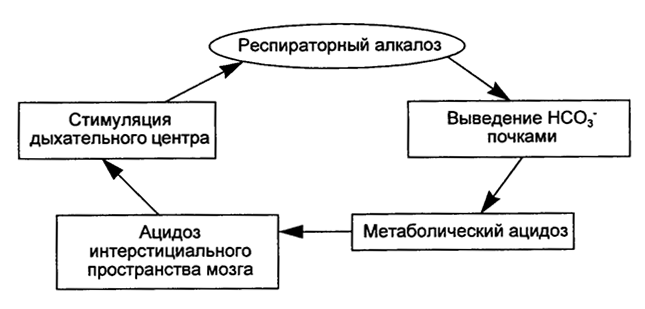

Респираторный алкалоз при черепно-мозговой травме имеет два механизма самоподдержания. В результате действия первого механизма (рис. 3.12) для компенсации респираторного алкалоза почки выводят бикарбонаты.

Рис. 3.12. Первый механизм самоподдержания респираторного алкалоза при ЧМТ

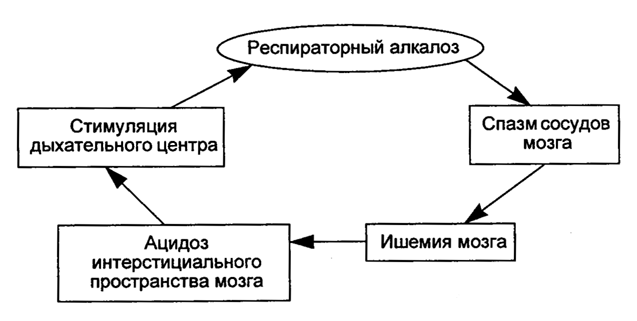

Недостаток бикарбонатов вызывает нарастание тканевого, в том числе и церебрального ацидоза. Порочный круг замыкается: церебральный ацидоз усиливает стимуляцию дыхательного центра с развитием гипервентиляции, гипокапнии и респираторного алкалоза. Второй механизм состоит в следующем (рис. 3.13): при избыточной гипервентиляции и гипокапнии возникает спазм церебральных сосудов и ишемия мозга с нарастанием ацидоза в мозге. Ацидоз тканей мозга приводит к компенсаторной гипервентиляции.

Рис. 3.13. Второй механизм самоподдержания респираторного алкалоза при ЧМТ

Лечение респираторного алкалоза сводится к коррекции церебральной гемодинамики и оксигенации. Большое значение имеет также устранение дыхательных расстройств, рациональный подбор режимов искусственной и вспомогательной вентиляции легких.

3.2.2. Респираторный ацидоз

Угнетение сознания вследствие нарастания внутричерепной гипертензии и дислокации мозга, а также воздействие дополнительных метаболических факторов (алкоголь, седативные средства) может приводить к угнетению дыхания и развитию респираторного ацидоза. Гиповентиляция и гиперкапния при поражении структур задней черепной ямки иногда развивается и без изменения уровня сознания. В этом случае ведущим механизмом является угнетение деятельности дыхательного центра, располагающегося в бульбарных отделах ствола мозга. Гиперкапния вызывает расширение церебральных сосудов, нарастание кровенаполнения мозга и прогрессирование внутричерепной гипертензии.

Лечение респираторного ацидоза сводится к проведению ИВЛ и нормализации уровня углекислоты.

3.2.3. Метаболический алкалоз

Немного физиологии. Участие аниона бикарбоната в поддержании кислотно-основного состояния и электронейтральности крови является мостиком между показателями КОС и электролитным балансом. Цепь событий обычно бывает следующей.

Из-за развития гиповолемии наблюдается уменьшение концентрации калия в плазме. В порядке компенсации калий начинает поступать в плазму из клеток. Вместо него в клетки входит другой катион – ион водорода. Избыток ионов водорода приводит к клеточному ацидозу, который стимулирует задержку почками ионов бикарбоната с развитием внеклеточного (плазменного) метаболического алкалоза. Накопление анионов бикарбоната компенсаторно снижает уровень хлоридов крови.

Метаболический алкалоз разделяется на соль-чувствительный (речь идет о чувствительности к натрию хлориду) и соль-устойчивый. Соль-чувствительный алкалоз возникает из-за неоднократной рвоты, постоянной активной аспирации содержимого желудка, при гиповолемии без выраженного избытка минералокортикоидов. Эта форма алкалоза возникает также после купировании гиповентиляции (постгиперкапнический алкалоз). Основной причиной развития метаболического алкалоза в данных клинических ситуациях являются потери ионов водорода и хлора. Потери водорода создают относительный избыток бикарбонатов, а потери хлора дополнительно стимулируют задержку бикарбонатов для поддержания достаточной концентрации анионов в крови. Кроме того, возникает вторичный гиперальдостеронизм в ответ на снижение внутрисосудистого объема, сопровождающийся задержкой натрия и потерями калия.

Причиной соль-устойчивого алкалоза является избыток минералокортикоидов из-за экзогенного введения гидрокортизона, преднизолона, дексаметазона. Для дифференциальной диагностики этих форм алкалоза необходимо исследование содержания натрия и калия крови. При соль-чувствительном алкалозе отмечается снижение концентраций обоих ионов, при соль-устойчивом – повышение концентрации натрия и снижение калия. Аналогично изменениям натрия меняется уровень хлоридов крови. Особняком стоит соль-чувствительный алкалоз после применения диуретиков. Так как при использовании диуретиков теряются и вода, и натрий, то на фоне гиповолемии может развиваться как гипонатриемия, так и гипернатриемия.

Лечение соль-чувствительного алкалоза состоит во введении натрия хлорида и калия хлорида. Соль-устойчивый алкалоз лечат препаратами калия и ограничением натрия. Возможно также применение калий-сберегающих диуретиков (спиронолактона). При алкалозе вследствие использования диуретиков уровень натрия корригируют после исследования содержания этого иона в плазме крови.