- •Царенко с. В. Нейрореаниматология. Интенсивная терапия черепно-мозговой травмы

- •Аннотация

- •Оглавление

- •Глава 1. Методология оценки эффективности лечебных мероприятий

- •Глава 2. Травматические поражения мозга: теоретические предпосылки и принципы лечения

- •Глава 3. Экстрацеребральная патология при чмт - теоретические предпосылки и принципы лечения

- •Глава 4. Нейромониторинг

- •Глава 5. Диагностика и мониторинг экстрацеребральной патологии

- •Глава 6. Мероприятия интенсивной терапии

- •Вступление

- •Глава 1. Методология оценки эффективности лечебных мероприятий

- •Глава 2. Травматические поражения мозга: теоретические предпосылки и принципы лечения

- •2.1. Доктрина профилактики вторичного повреждения мозга

- •2.2. Повышение доставки кислорода и нутриентов

- •2.2.1. Увеличение перфузии и оксигенации

- •2.2.2. Изменение тонуса церебральных сосудов

- •2.2.3.Увеличение текучести крови

- •2.3. Снижение потребностей мозга

- •2.4. Особенности реализации доктрины профилактики вторичного повреждения мозга – физиологические факторы

- •2.4.1. Центральная регулирующая роль мозга и экстрацеребральные нарушения

- •2.4.2. Гематоэнцефалический барьер и осмотическое давление

- •2.5. Особенности доктрины профилактики вторичного повреждения мозга – анатомические факторы. Доктрина Монро-Келли

- •2.6. Противоречия доктрин

- •2.6.1. Гипервентиляция

- •2.6.2. Седативные препараты, наркотические анальгетики и миорелаксанты

- •2.6.3. Гиперосмоляльные препараты и салуретики

- •2.6.4. Артериальная гипертензия: концепция Лунда или вазоконстрикторный каскад?

- •2.6.5. Отек мозга – формы и стадии

- •2.6.6. Предупреждение гибели нейронов

- •Глава 3. Экстрацеребральная патология при чмт - теоретические предпосылки и принципы лечения

- •3.1. Водно-электролитные расстройства

- •3.1.1. Механизмы нарушения регуляции водно-электролитного обмена при чмт

- •3.1.2. Нарушения содержания натрия

- •3.1.3. Нарушения содержания калия

- •3.1.4. Другие электролитные нарушения

- •3.2. Нарушения кислотно-основного состояния

- •3.2.1. Респираторный алкалоз

- •3.2.2. Респираторный ацидоз

- •3.2.3. Метаболический алкалоз

- •3.2.4. Метаболический ацидоз

- •3.2.5. Комплексные (двойные и тройные) расстройства кос

- •3.3. Нарушения центральной гемодинамики

- •3.3.1. Поддержание объема циркулирующей крови

- •3.3.2. Артериальное давление

- •3.4. Острая дыхательная недостаточность

- •3.4.1. Основные причины дыхательных расстройств

- •3.4.2. Основные синдромы дыхательных расстройств

- •3.5. Острая почечная недостаточность

- •3.5.1. Преренальная опн

- •3.5.2. Истинная опн

- •3.5.3. Постренальная опн

- •3.5.4. Полиурия при чмт

- •3.5.5. Олигурия при чмт

- •3.6. Нарушения функции желудочно-кишечного тракта

- •3.7. Белково-энергетическая недостаточность

- •3.8. Нарушения системы гемостаза и тромбоэмболические осложнения

- •3.9. Гнойно-септические и иммунные нарушения

- •Глава 4. Нейромониторинг

- •4.1. Оценка неврологического статуса

- •4.2. Методы нейровизуализации.

- •4.3. Методы оценки мозгового кровотока.

- •4.4. Методики контроля внутричерепной гипертензии.

- •4.5. Методы оценки метаболизма мозга.

- •4.6. Нейрофизиологические методы.

- •Глава 5. Диагностика и мониторинг экстрацеребральной патологии

- •5.1. Диагностика сочетанных повреждений

- •5.2. Мониторинг гемодинамики

- •5.2.1. Измерение центрального венозного давления, давления в легочной артерии, давления заклинивания легочной артерии

- •5.2.2. Измерение сердечного выброса

- •5.2.3. Эхокардиография и электрокардиография

- •5.2.4. Ферментная диагностика

- •5.3. Мониторинг дыхания (респираторный мониторинг)

- •5.4. Лабораторный мониторинг: клинические и биохимические исследования

- •5.5. Мониторинг микрофлоры

- •Глава 6. Мероприятия интенсивной терапии

- •6.1. Периоды черепно-мозговой травмы

- •6.2.Нейрореанимационный период

- •6.2.1. Коррекция центральной гемодинамики

- •6.2.2. Обеспечение функции внешнего дыхания

- •6.2.2.1. Обеспечение проходимости дыхательных путей

- •6.2.2.2. Режимы ивл

- •6.2.2.3. Параметры ивл.

- •6.2.3. Коррекция внутричерепной гипертензии

- •6.2.4. Лечение и предупреждение судорог

- •6.2.5. Лечение внечерепных и внутричерепных гнойно-септических осложнений

- •6.2.6. Нутритивная поддержка

- •6.2.7. Мероприятия по уходу

- •6.3. Этап гнойно-септических осложнений и органной недостаточности

- •6.3.1. Коррекция гемодинамики

- •6.3.2. Респираторная поддержка

- •6.3.3. Поддержание оксигенации тканей

- •6.3.4. Противосудорожные препараты

- •6.3.5. Профилактика и лечение внечерепных гнойно-септических осложнений

- •6.3.6. Профилактика и лечение внутричерепных нагноений

- •6.3.7. Нутритивная поддержка

- •6.3.8. Хирургическое лечение

- •6.3.9. Мероприятия по уходу

- •6.4. Нейрореабилитационный этап

- •6.4.1. Принципы нейрореабилитации

- •6.4.2. Коррекция центральной гемодинамики

- •6.4.3. Респираторная поддержка

- •6.4.8. Мероприятия по уходу

- •6.5. Протоколы и алгоритмы лечебно-диагностических мероприятий на различных этапах чмт

- •6.5.1. Протокол диагностических мероприятий при поступлении в отделении реанимации Обязательные мероприятия

- •6.5.2. Протокол диагностических мероприятий при дальнейшем пребывании в отделении реанимации

- •6.5.3. Протокол выполнения кт головного мозга

- •6.5.4. Протоколы мониторинга и цели лечения в нейрореанимационном периоде

- •6.5.5. Алгоритм мероприятий при ухудшении неврологического статуса и (или) повышении вчд более 25 мм рт.Ст.

- •6.5.6. Алгоритм поиска и лечения гнойно-септических осложнений

- •6.5.7. Примерный суточный лист назначений в нейрореанимационном периоде (5-е сутки чмт)

- •6.5.8. Примерный суточный лист назначений в периоде гнойно-септических осложнений и органных нарушений (10-е сутки чмт)

- •6.5.9. Примерный суточный лист назначений в реабилитационном периоде (20-е сутки чмт)

- •6.6. Ятрогенные осложнения

- •6.6.1. Осложнения назо-и оротрахеальной интубации

- •6.6.2. Осложнения трахеостомии

- •6.6.3. Осложнения установки и использования желудочного зонда

- •6.6.4. Осложнения катетеризации мочевого пузыря

- •6.6.5. Осложнения катетеризации центральных и периферических вен

- •6.6.6. Осложнения нейромониторинга

- •6.6.7. Осложнения люмбальной пункции, катетеризации люмбального и вентрикулярного пространств

- •6.6.8. Недостатки ухода за кожей

- •Заключение

- •Приложение 1. Рекомендательный протокол оказания помощи на догоспитальном этапе при тяжелой чмт

- •Мероприятия на месте происшествия

- •Мероприятия при транспортировке

- •Приложение 2. Принципы оснащения нейрохирургической реанимации (в расчете на 10-коечное отделение)

- •Список литературы

3.1.3. Нарушения содержания калия

Гипокалиемия

Немного физиологии. Для корректной оценки причин гипокалиемии необходимо использовать правило Гэмбла и понятие анионного провала.

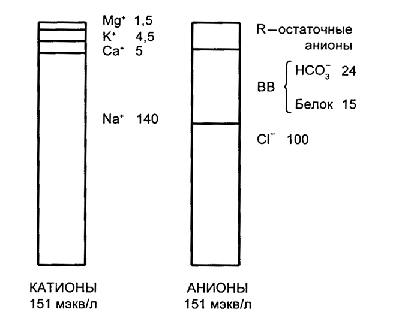

Согласно правилу Гэмбла, организм всегда поддерживает электронейтральность плазмы крови (рис. 3.3). Иными словами, в плазме крови должно быть одинаковое количество противоположно заряженных частиц – анионов и катионов.

Рис. 3.3. Правило Гэмбла. BB - buffer base (буферные основания)

Главные катионы плазмы – натрий и калий. Главные анионы – хлор, бикарбонат и белки (в основном альбумин). Кроме них есть множество других катионов и анионов, концентрацию которых трудно контролировать в клинической практике. Плазменная концентрация натрия в норме составляет 140 мэкв/л, калия – 4,5 мэкв/л, кальция – 5 мэкв/л, магния – 1,5 мэкв/л, хлоридов – 100 мэкв/л и бикарбоната – 24 мэкв/л. Примерно 15 мэкв/л обеспечивается за счет отрицательного заряда альбумина (при его нормальном уровне). Разница между содержанием катионов и анионов составляет:

(140 + 4,5 + 5 + 1,5) – (100 + 24 + 15) = 12 (мэкв/л).

Оставшиеся 12 мэкв/л обеспечиваются неопределяемыми анионами и носят название "анионного провала". Неопределяемые анионы представляют собой ионы минеральных кислот, выделяемых почками (сульфат-ион, фосфат-ион и др.). При расчете величины анионного провала обязательно должен учитываться уровень альбумина. При снижении уровня этого белка на каждые 10 г/л создаваемый им заряд уменьшается на 2-2,5 мэкв/л. Соответственно увеличивается анионный провал.

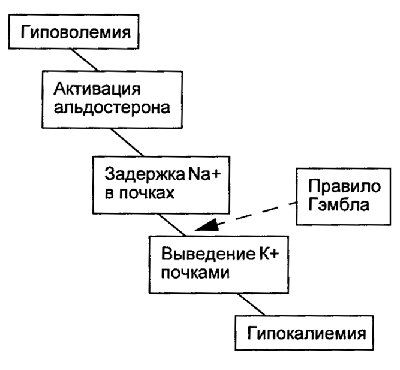

Наиболее частой причиной гипокалиемии является гиповолемия. Снижение объема циркулирующей крови вызывает активацию секреции альдостерона, который обеспечивает компенсаторную задержку натрия. Для того чтобы при задержке в организме натрия сохранялась электронейтральность плазмы крови, почки выводят другой катион – калий (рис. 3.4).

Рис. 3.4. Первый механизм развития гипокалиемии - гиповолемия

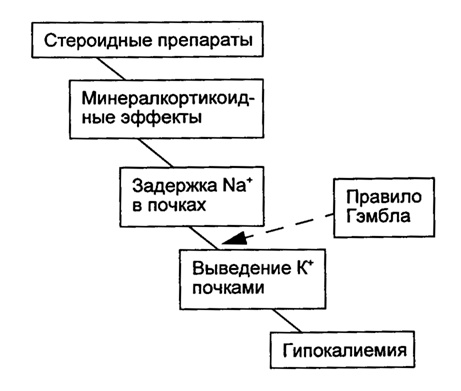

Другой причиной гипокалиемии является ятрогенный избыток минералокортикоидного гормона альдостерона. При ЧМТ эта причина может приводить к гипокалиемии при экзогенном введении гидрокортизона, преднизолона, дексаметазона и других кортикостероидных препаратов, обладающих минералокортикоидными свойствами (рис. 3.5).

Рис. 3.5. Второй механизм развития гипокалиемии - экзогенное введение стероидов

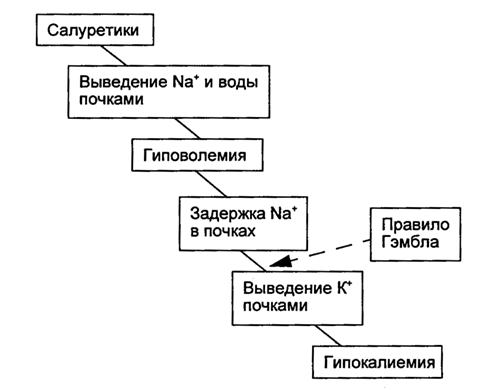

Похожие механизмы приводят к гипокалиемии при использовании салуретиков. Фуросемид и другие салуретики вызывают потерю натрия и воды путем блокады реабсорбции этих веществ в почечных канальцах. Потери воды ведут к вторичному гиперальдостеронизму, задержке натрия и выведению калия (рис. 3.6).

Рис. 3.6. Третий механизм развития гипокалиемии - применение салуретиков

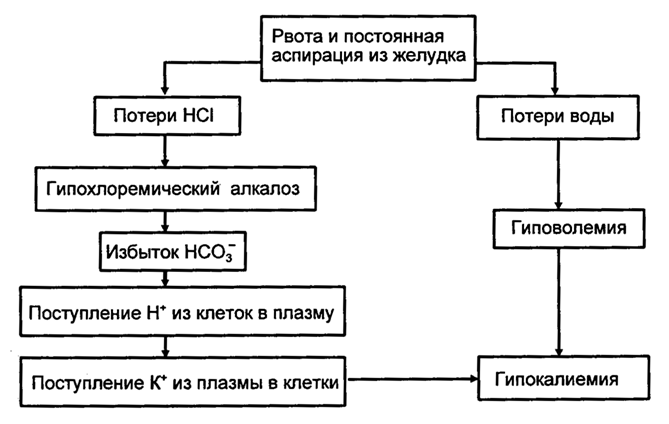

Еще одной причиной гипокалиемии при ЧМТ могут быть рвота и постоянная активная аспирация желудочного содержимого по зонду (рис. 3.7).

Рис. 3.7. Четвертый механизм развития гипокалиемии - рвота и постоянная аспирация из желудка

В этих случаях теряется соляная кислота, то есть ионы водорода и хлора, а также вода. Снижение содержания в плазме крови каждого из них может вызывать гипокалиемию путем активации различных механизмов.

• Потери воды индуцируют вторичный альдостеронизм, а почки компенсаторно задерживают натрий и выводят калий.

• Снижение концентрации ионов водорода и хлора в плазме крови вызывает гипохлоремический алкалоз. Алкалоз – это избыток ионов бикарбоната. Для компенсации такого избытка и поддержания нормального рН плазмы привлекаются ионы водорода, которые поступают из внутриклеточного пространства. Взамен потерянных ионов водорода клетки захватывают калий из плазмы, и он переходит в клетки. В результате развивается гипокалиемия. Метаболический алкалоз и гипокалиемия – очень частое сочетание, независимо от того, что из них является причиной, а что следствием.

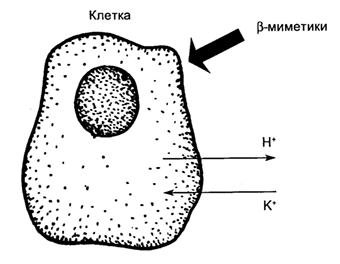

Нередкое использование при ЧМТ β-адреномиметиков также приводит к гипокалиемии в результате активации механизмов перераспределение калия из плазмы в клетку (рис. 3.8).

Рис. 3.8. Пятый механизм развития гипокалиемии - применение симпатомиметиков

Для уточнения этиологии гипокалиемии информативным является исследование хлоридов в моче. Их высокое содержание (более 10 мэкв/л) характерно для избытка минералокортикоидов (гиперальдостеронизм, гиповолемия). Низкое содержание хлоридов (менее 10 мэкв/л) характерно для других механизмов гипокалиемии.

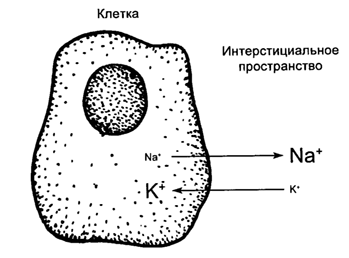

Немного физиологии. Основной внеклеточный катион – натрий. Основной внутриклеточный катион – калий. Нормальные концентрации ионов в плазме крови: натрия – 135-145 мэкв/л, калия – 3,5-5,5 мэкв/л. Нормальные концентрации ионов внутри клеток: натрия – 13-22 мэкв/л, калия – 78-112 мэкв/л. Поддержание градиента натрия и калия по обе стороны клеточной мембраны обеспечивает жизнедеятельность клетки.

Этот градиент поддерживается работой калий-натриевого насоса. Во время деполяризации клеточной мембраны натрий поступает в клетку, а калий ее покидает согласно градиенту концентраций. Внутри клетки концентрация калия снижается, уровень натрия – повышается. Затем уровень ионов восстанавливается. Калий-натриевый насос "закачивает" калий против градиента концентраций внутрь клетки, а натрий – "выкачивает" из нее (рис. 3.9).

Рис. 3.9. Работа калий-натриевого насоса (схема)

В силу того, что в плазме крови уровень калия низкий, незначительные изменения концентрации этого катиона существено сказываются на его абсолютной величине. Повышение уровня калия в плазме с 3,5 до 5,5 мэкв/л, то есть на 2 мэкв/л, означает увеличение более чем на 50%. Повышение концентрации калия внутри клетки с 85 до 87 мэкв/л, то есть на те же 2 мэкв/л, составляет увеличение только на 2,5%! Не стоило бы заниматься этими арифметическими действиями, если бы не постоянная путаница с гипокалиемией и гипокалигистией в учебниках, журнальных публикациях и во время профессиональных дискуссий. Часто можно встретить "научные" рассуждения такого рода: "Мало ли какой уровень калия в плазме, важно – какой он в клетках!". Не говоря о том, что в клинической практике бывает сложно оценить уровень калия внутри клеток, принципиально важно понять, что большинство известных физиологических эффектов калия связаны с его содержвнием в плазме крови и не зависят от концентрации этого катиона в клетках.

Гипокалиемия приводит к следующим негативным последствиям.

• Развивается слабость поперечно-полосатых и гладких мышц. Первыми страдают мышцы ног, затем рук, вплоть до развития тетраплегии. Одновременно отмечаются нарушения функций дыхательной мускулатуры. Даже при умеренной гипокалиемии из-за нарушений функций гладкой мускулатуры появляется парез кишечника.

• Ухудшается чувствительность мышц сосудов к катехоламинам и ангиотензину, в результате чего отмечается нестабильность АД.

• Нарушается чувствительность почечного эпителия к АДГ, следствием чего является развитие полиурии и полидипсии.

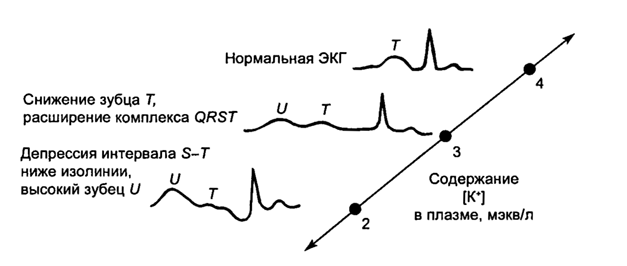

• Очень важным негативным последствием гипокалиемии является снижение порога возникновения фибрилляции желудочков и ускорение механизмов циркуляции возбуждающего импульса по проводящей системе сердца - re-entry. Это приводит к увеличению частоты аритмий сердца, запускаемых по этому механизму. На ЭКГ отмечается депрессия сегмента ST, появление зубцов U, сглаживание и инверсия зубцов Т (рис. 3.10).

Рис. 3.10. Влияние гипокалиемии на ЭКГ (по J. J. Marini, A. P. Wheeler)

Вопреки распространенному заблуждению, изменения уровня калия существенно не влияют на частоту нормального (синусового) ритма.

Длительное поддержание гиповолемии приводит к истощению не только запасов калия в крови, но и в клетках, то есть гипокалиемия может сопровождаться гипокалигистией. Гипокалигистия имеет менее очевидные негативные последствия, чем гипокалиемия. Эти последствия долго не развиваются из-за больших запасов калия в клетках, но, в конце концов, нарушают метаболические процессы в клетке за счет нарушений работы калий-натриевого насоса.

Указанные патофизиологические механизмы объясняют известное многим реаниматологам чувство "черной дыры", когда ежедневное введение больших доз экзогенного калия позволяет поддерживать уровень калия в плазме крови только на нижней границе нормы. Экзогенно вводимый калий направляется на купирование гипокалигистии и нужно достаточно много времени, чтобы восполнить дефицит калия в организме. Повышение темпа введения экзогенного калия не позволяет разрешить указанную проблему, так как при этом возникает угроза гиперкалиемии при сохраняющейся гипокалигистии.

Гиперкалиемия

Гиперкалиемия при изолированной ЧМТ возникает редко. К её развитию могут приводить два механизма. Первый - ятрогенный. Неэффективные попытки купировать гипокалиемию могут побудить врача чрезмерно увеличить темп введения калий-содержащих растворов. Внутриклеточный сектор может вместить много калия. Но для попадания калия во внутриклеточное пространство нужно определенное время, поэтому клинические эффекты развиваются не из-за изменений уровня калия в клетках, а из-за временного повышения содержания этого иона в плазме крови.

Вторая причина гиперкалиемии при ЧМТ – повреждение почек вследствие травмы, нарушений кровообращения или использования нефротоксических препаратов. В этом случае гиперкалиемия обязательно сочетается с олигурией и является одним из признаков истинной формы острой почечной недостаточности.

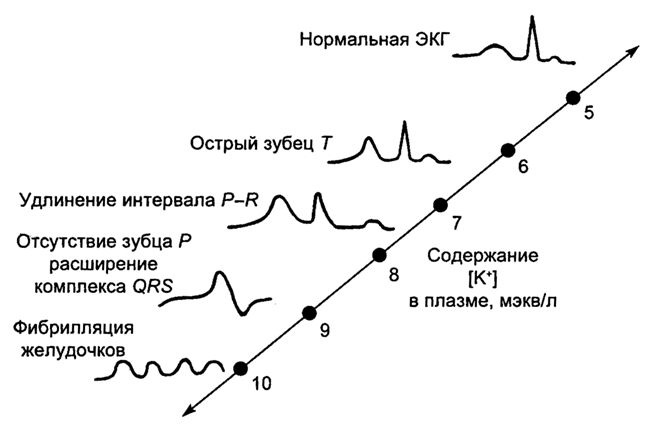

Клинические проявления гиперкалиемии в основном связаны с нарушениями сердечного ритма и проводимости. На ЭКГ отмечается расширение комплекса QRS, сужение и рост зубца Т. Интервалы P-Q и Q-T увеличиваются (рис. 3.11).

Рис. 3.11. Влияние гиперкалиемии на ЭКГ (по J. J. Marini, A. P. Wheeler)

Отмечается мышечная слабость, а также артериальная гипотония из-за периферической вазодилатации и снижения насосной функции сердца.