- •Методичні вказівки з курсу “ основи геодезії та картографії” для студентів 3курсу

- •Для студентів 3 курсу

- •Передмова

- •Через данную точку называется географической широтой точки а.

- •Для вычисления Dj ¢ и Da ¢, достаточно подсчитать количество целое заштрихованных и не заштрихованных интервалов от угла рамки до точки а.

- •Задание 2. Изображение рельефа на топографической карте. Построение топографического профиля по карте.

- •Построение профиля по заданной линии на карте.

- •Задание 3.Определение площади на топографической карте.

- •Задание

Задание

1.Определить цену деления планиметра.

2.По топографической карте определить площади трех - пяти объектов, предложенных преподавателем.

3.Определить среднеквадратические погрешности измеренных площадей, оценить их, сравнивая с данными табл.1.

Задание 4.Масштабы карт. Измерения длин по топографическим картам.

Масштабы. Точность масштаба и графическая точность чертежа.

Изображение результатов геодезических съемок на чертежах (план, карта, профиль) сопровождается уменьшением размеров всех объектов съемки. Степень этого уменьшения характеризуется принятым масштабом изображения.

Масштабом называется отношение длины линии на карте к длине горизонтального проложения соответствующей линии местности.

Масштабы могут быть выражены в численной и графической формах.

Численным масштабом называется отношение длины некоторой линии на плане (карте) l к длине этой линии на местности d

![]()

где т выражает степень уменьшения.

Если сведения о масштабе отсутствуют, то его можно найти по приведенной выше формуле.

Если же масштаб карты известен, то на основании этой же формулы можно найти длину линии на местности d по известной длине линии на карте, или длину линии на карте l по известной длине линии на местности :

d = l . m ; l = d : m

Графический масштаб может быть линейным и поперечным.

Линейный масштаб (рис.1) представляет собой горизонтальную линию, на которой отложены отрезки, называемые основанием масштаба. При выборе величины основания масштаба необходимо, чтобы каждому отрезку соответствовало круглое число метров или километров на местности.

м1000 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

0 |

1 |

|

2км |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Рис.1 Линейный масштаб

Крайний левый отрезок линейного масштаба делят на n равных частей, обычно на 5 или 10. Точность определения длин линий по линейному масштабу без глазомерной оценки долей наименьшего деления масштаба составляет 0,1 основания масштаба, т.е. 2мм, и если допускается глазомерная оценка, то 0,2мм.

Точностью масштаба называется расстояние на местности, соответствующее наименьшему делению масштаба.

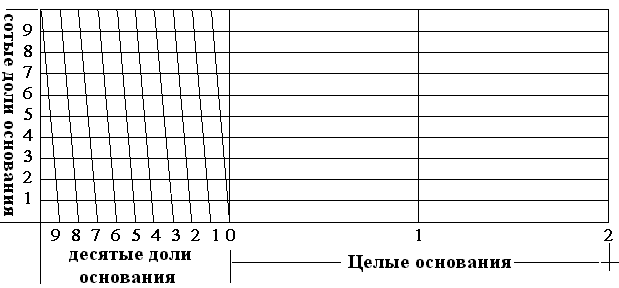

Поперечный масштаб позволяет производить более точные измерения и откладывания отрезков, особенно для уверенного определения сотых долей основания (рис.2).

Для построения поперечного масштаба

на горизонтальной прямой

Рис.2. Поперечный масштаб.

откладывают несколько раз основание масштаба равное 2см, к которому восстанавливаются перпендикуляры. Крайние перпендикуляры делятся на 10 отрезков, которые соединяются между собой горизонтальными линиями. Первое основание вверху и внизу делят на 10 частей и точки этого деления соединяют трансверсальными линиями.

Такой стандартный поперечный масштаб служит для работы со всеми численными масштабами. Для любого заданного численного масштаба необходимо рассчитать значение 1 основания, 01 основания, 0,01 основания масштаба. После этого можно откладывать заданные отрезки.

Линия на местности, выражающая на чертеже данного масштаба отрезок 0,1мм, называется предельной точностью поперечного масштаба. Для определения предельной точности масштаба в метрах нужно разделить знаменатель его численного масштаба на 10000. Так, предельная точность масштаба 1: 5000 равна 0,5м.

В цифровом выражении графическая точность чертежа представляет собой удвоенную предельную точность масштаба, поэтому для ее получения следует разделить знаменатель численного масштаба на 5000.

Предельная точность масштаба указывает, с какой точностью должен быть составлен чертеж заданного масштаба. Графическая же точность позволяет узнать, с какой точностью можно определить размеры местных предметов и расстояния между ними на чертеже.

Способы определения масштабов карты.

1.По километровой сетке карты;

2.по длине дуги меридиана;

3.по расстоянию между известными пунктами;

4.по километровым столбам, изображенным на карте;

5.по ширине реки, выраженной в масштабе карты.

Измерения длин по топографическим картам.

Прямые линии на картах измеряются линейкой с миллиметровыми делениями, а также различными циркулями-измерителями: штангенциркулем при измерении очень длинных линий, микроизмерителем при измерении очень малых отрезков и т. д.

Ломаные линии измеряются по частям, а результаты суммируются. Извилистые линии на картах могут быть измерены разными способами.

Все способы измерения линий на картах с помощью циркуля портят документ, на котором производятся измерения. Поэтому измерения длины линий лучше производить бесконтактным способом, к числу которых относятся механические способы.

Одним из механических способов является измерение длин линий на картах с помощью портативных приборов, называемых курвиметрами.

Простейший курвиметр состоит из двух соединенных шестеренкой колес разного диаметра, заключенных в оправу. Путь, пройденный малым обводным колесом, отмечается на циферблате индексом или стрелкой.

Перед измерением проверяется цена деления избранной для измерений шкалы путем многократной прокатки обводного колеса по пробному базису – отрезку одной из линий километровой сетки.

Не очень извилистые плавные кривые линии можно измерить курвиметром с погрешностью около 2%. Погрешность измерений очень извилистых кривых возрастает до 10% и более. Поэтому для измерения длин очень извилистых рек курвиметр не пригоден.

Длина измеренной курвиметром линии определяется по формуле:

L = vnM

где: v – цена деления шкалы циферблата; n –число делений, выражающее измеренную длину; M – именованный масштаб карты, км/мм.

Длина реки измеряется курвиметром в два приема по два раза. Сначала измеряется вся длина реки в прямом и обратном направлениях, затем каждого отдельного участка (также в обоих направлениях). Каждый раз перед измерением на шкале устанавливается нулевой отсчет.

При измерении отрезков дол 10; 100см и более допускается расхождение в двойных измерениях соответственно до 6; 4 и 2%. Признанные правильными результаты осредняются

При измерении отрезков дол 10; 100см и более допускается расхождение в двойных измерениях соответственно до 6; 4 и 2%. Признанные правильными результаты осредняются.

Существенным недостатком курвиметров является невысокая точность фиксации начала и конца линии, поэтому для уменьшения погрешности, измерения следует проводить по крупномасштабным картам.

Задание.

1.Определить масштаб карты по известным величинам горизонтального проложения линии на местности (d) в метрах и (l) в сантиметрах на карте.

№ |

Варианты задания |

|||||||||

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

||||||

d,м |

l,см |

d,м |

l,см |

d,м |

l,см |

d,м |

l,см |

d,м |

l,см |

|

1 |

1200 |

2,40 |

145 |

7,25 |

2020 |

2,02 |

670 |

2,68 |

290 |

14,50 |

2 |

1800 |

7,20 |

2530 |

10,12 |

9350 |

9,35 |

10080 |

5,04 |

2430 |

6,07 |

3 |

1010 |

1,01 |

1875 |

37,50 |

1800 |

7,20 |

1316 |

1,75 |

1605 |

6,42 |

4 |

1250 |

1,25 |

7540 |

3,77 |

5040 |

2,52 |

4650 |

4,65 |

2430 |

12,14 |

5 |

1920 |

1,92 |

3150 |

2,50 |

9300 |

9,30 |

4860 |

6,07 |

2632 |

3,50 |

6 |

1550 |

1,16 |

2100 |

5,00 |

2430 |

12,14 |

6350 |

12,7 |

16,05 |

8,42 |

7 |

2530 |

10,2 |

118 |

2,36 |

145 |

7,25 |

840 |

4,00 |

1050 |

2,50 |

8 |

2632 |

3,50 |

290 |

14,50 |

803 |

3,21 |

525 |

1,25 |

1680 |

2,00 |

9 |

1680 |

2,00 |

18600 |

1860 |

5060 |

5,06 |

6350 |

12,75 |

335 |

1,34 |

10 |

1259 |

1,18 |

3360 |

4,00 |

3150 |

2,50 |

525 |

1,25 |

145 |

7,25 |

2.Для указанных ниже численных масштабов построить линейный и поперечный масштабы и с помощью их отложить длины линий. Определить графическую точность этих масштабов.

Масштабы |

в а р и а н т ы |

|||||||||

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

6 |

7 |

8 |

9 |

10 |

|

1: 10000 |

274,0 |

309,5 |

361,0 |

194,5 |

221,0 |

305,8 |

211,55 |

219,0 |

313,5 |

236,0 |

311,5 |

267,0 |

295,0 |

217,58 |

231,0 |

317,0 |

247,0 |

321,5 |

402,8 |

335,55 |

|

181,0 |

407,0 |

382,0 |

347,8 |

257,59 |

412,5 |

361,08 |

342,15 |

168,58 |

327,26 |

|

1: 5000 |

154,7 |

201,5 |

193,55 |

180,15 |

194,5 |

171,56 |

148,40 |

96,56 |

131,5 |

211,58 |

142,55 |

161,35 |

183,0 |

178,50 |

191,5 |

87,50 |

137,24 |

141,15 |

167,85 |

195,05 |

|

108,85 |

137,64 |

215,6 |

91,50 |

129,0 |

217,8 |

155,25 |

221,10 |

196,05 |

97,26 |

|

1: 2000 |

118,64 |

121,40 |

112,22 |

111,15 |

103,8 |

96,75 |

131,40 |

91,30 |

137,40 |

141,68 |

83,28 |

117,40 |

113,45 |

63,30 |

97,6 |

11,5 |

127,45 |

78,64 |

133,46 |

119,25 |

|

96,85 |

102,40 |

132,8 |

86,45 |

101,75 |

116,85 |

123,67 |

98,58 |

121,45 |

11,20 |

|

1: 1000 |

27,55 |

39,46 |

53,7 |

64,40 |

54,50 |

37,38 |

57,94 |

75,19 |

39,45 |

47,30 |

19,50 |

38,53 |

53,8 |

86,35 |

37,65 |

48,95 |

50,05 |

63,70 |

49,75 |

37,80 |

|

41,65 |

49,75 |

60,75 |

40,30 |

29,46 |

37,80 |

61,30 |

37,80 |

40,30 |

21,60 |

|

3.Определить по топографической карте при помощи курвиметра длины линий трех объектов предложенных преподавателем. Предварительно найти цену деления курвиметра.

Задание 5. Изучение местных предметов по топографической карте.

При уменьшении проекций местных предметов в десятки и сотни тысяч раз возникает необходимость в разработке условных обозначений, или условных знаков, для изображения на картах местных предметов независимо от того, выражаются они в масштабе данной карты или нет.

Условные обозначения могут быть: цветовые, шрифтовые и графические.

Даже в тех случаях, когда тот или иной местный предмет выражается в масштабе данной карты, различные предметы при проектировании их на горизонтальную плоскость могут получить совершенно одинаковые очертания. Во избежание ошибок и чтобы подчеркнуть особенности тех или иных элементов местности, применяется окрашивание их контуров условным цветом.

Для топографических карт применяются различные оттенки следующих красок: голубой или синей – для водных объектов, зеленой – для древесной растительности, оранжевой – для кварталов населенных пунктов и дорог, коричневой – для изображения рельефа, черной – для обозначения контуров, надписей, рамок и зарамочного оформления.

Таким образом, цвет играет роль условного изображения и позволяет определить принадлежность того или иного объекта к определенной группе, а также узнать некоторые его качественные особенности.

Применяемые при составлении топографических карт и планов условные знаки делятся на три группы: масштабные, внемасштабные, линейные и пояснительные.

Масштабными, или контурными условными знаками изображаются объекты местности, которые по своим размерам могут быть изображены в масштабе карты (кустарники. болота, лес).

Внемасштабные условные знаки используются для изображения объектов и предметов местности, имеющих малые размеры в плане и не выражающихся в масштабе карты. Примерами могут служить водонапорные башни, геодезические знаки, километровые столбы и т.д.

Линейные условные знаки изображают объекты местности, имеющие большое протяжение, которое выражается в масштабе карты и малую ширину, не выражающуюся в масштабе карты. Поэтому линейные условные знаки могут быть масштабными и внемасштабными. Примерами могут служить дороги различного назначения.

Для полной характеристики объектов местности используются дополнения в виде пояснительных условных знаков. Они имеют различную символику – цифры, сокращенные слова, буквы и др. Например, высота деревьев, характеристика мостов, глубина реки и т.д.

На топографических картах широко используются комбинации и сочетания различных условных знаков. Так, например, разновидности почвенно-растительного покрова заболоченных территорий показываются сочетанием знака болота с соответствующими знаками: леса, кустарника, камыша, луга и пр. Равным образом условные знаки тех или иных видов растительности могут быть дополнены знаком того или иного типа болота и других объектов.

Условные обозначения являются государственным стандартом, общепринятым для всех ведомств, изготавливающих топокарты. Все условные знаки разделены по группам – опорные геодезические пункты, населенные пункты, промышленные сооружения, дорожная сеть, гидрография, рельеф, растительность и грунты, границы и ограждения, дается перечисление сокращений, размеры и тип шрифтов, указания по цветовому оформлению, приведены образцы зарамочного оформления. Они являются основными документами при съемочных работах и справочным пособием при чтении топографических карт.

Задание

Используя пособие “Условные знаки для топографических планов”, вычертить основные условные знаки в пояснительную записку.

1.Изобразить без помощи пособия:

-3 геодезических пункта;

-2 знака, изображающих промышленные или социально-культурные объекты;

-1 знак сочетания условных знаков дорожной сети;

-2 знака основных сельскохозяйственных угодий;

-2 знака растительности и древесных насаждений;

-2 знака сочетания изображения растительности и грунтов;

-2 знака, изображающие границы и ограждения;

-3 знака гидрографии;

-2 знака мостов и переправ;

-3 знака, изображающие рельеф.

2.В масштабе 1:10000 изобразить схему участка местности размером 1км2, на котором должны быть:

-река шириной 90м, глубиной 2,5м со скоростью течения 1,5м/с с песчаным дном;

-на правом берегу непроходимое болото с камышом, переходящее в проходимое, с травяной растительностью, отдельные кусты, тропа и полевая дорога по краю болота, колодец;

-на левом берегу реки – шоссе, покрытое асфальтом, шириной 12м; покрытия – 8м; смешанный лес, переходящий в редколесье, кустарник, отдельные деревья, населенный пункт с огнестойкими строениями и фабрика с трубой;

-левый берег реки холмистый с наличием всех типовых форм рельефа, берег обрывистый, с оврагами;

-правый берег равнинный.

Задание 6. Комплексное чтение топографической карты.

Используя сведения, знания и навыки, полученные при выполнении заданий 1-5, студенты по топографической карте (либо ее фрагменту), предложенной преподавателем, составляют комплексное описание территории по схеме:

а) географическое положение (географические координаты);

б) характеристика рельефа (основные формы рельефа, характер расчлененности, абсолютная высота и относительные превышения, максимальная и минимальная крутизна склонов, формы речных долин);

в) гидрография (главные и второстепенные реки, их ширина, глубина, скорость течения, извилистость рек и др.; озера и пруды, их размеры; родники и их краткая характеристика, место выходов, глубина, дебит и др.);

г) климат (по косвенным признакам);

д) растительность (тип древесной растительности, их расположение относительно склонов экспозиции. Состав древостоя, высота деревьев, толщина, площади лесов и др.;

е) животный мир (по косвенным признакам);

ж) население и населенные пункты (их координаты и занимаемая площадь);

з) пути сообщения (протяженность и направление);

и) экономика (промышленность и сельское хозяйство).

Указание. Описывая рельеф, следует назвать формы рельефа, его характерные линии и точки, указать наибольшую и наименьшую высоты данного участка, максимальный размах высот (амплитуду) и колебания крутизны склонов.

Сначала дать характеристику рельефа, затем гидрографических объектов, растительности, населенных пунктов, путей сообщения и средств связи.

При описании рек указать направление и скорость их течения, ширину и глубину русла, высоты урезов, падение реки, строение русла (наличие островов, рукавов, стариц), судоходность, средства переправы.

Характеризуя озера, следует обратить внимание на их конфигурацию, глубину, урез воды, относительную «густоту» озер на описываемой территории, % занимаемой площади относительно всей территории, характер их расположения (одиночно, группами, цепочками и т.д.), связь с рельефом и речной сетью.

При описании болот показать зависимость их местоположения от характера рельефа, степень проходимости, площадь, глубину.

Определить виды растительности, дать их количественные и качественные характеристики, показать зависимость размещения растений от рельефа и гидрографической сети.

При характеристике населенных пунктов выявить их тип, особенности размещения и планировки, % занимаемой площади, а также хозяйственное и культурное значение.

Описывая пути сообщения и средства связи, указать их тип и особенности, степень обеспеченности ими территории.

Необходимо выявить характер и размещение хозяйственных и культурных объектов, а также степень сельскохозяйственной освоенности территории и картину размещения главных видов угодий (лесов, пашен, сенокосов, садов и т.д.) в связи с природными условиями.

Литература

1. Н.А.Лапкина. Практические работы по топографии и картографии, М., Просвещение, 1971.

2. Д.М.Кудрицкий. Геодезия, Л., Гидрометеоиздат, 1982.

3. В.А.Сульдин. Методические рекомендации по проведению практических занятий по курсу «Основы топографии, картографии и аэрофотосъемки», Одесса, ОГУ, 1985.