- •Базовый (опорный) конспект по предмету: общая нефтяная и нефтепромысловая геология

- •Тематический план учебной дисциплины

- •Тема 1. Введение. Содержание и задачи нефтяной геологии.

- •Тема 2.. Земля и Вселенная.

- •Тема 3. Минералы земной коры

- •Тема 4. Горные породы

- •Тема 5. Физическая жизнь земной коры

- •Тема 6. Краткий очерк исторической геологии.

- •Тема 7. Нефть и природный газ

- •Тема 8. Условия залегания нефти, природного газа и пластовой воды в земной коре.

- •Тема 9. Нефтегазоносные провинции

- •Тема 10. Основные нефтегазодобывающие районы зарубежных стран

- •Тема 11. Обязательная контрольная работа

- •Тема 12. Методы геологических исследований

- •Тема 13. Методы геофизических исследований

- •Тема 14. Радиометрические исследования

- •Тема 15. Геохимические методы

- •Тема 16. Глубокое бурение

- •Тема 17. Региональные работы

- •Тема 18. Разведочное бурение на месторождениях нефти

- •Тема 19. Особенности разведки газовых и газоконденсатных месторождений

- •Тема 20. Доразведка нефтяных и газовых месторождений в процессе их разработки

- •Тема 21. Промышленная оценка открытых месторождений нефти и газа

- •Тема 22. Методы изучения разрезов и технического состояния скважин

- •Тема 23. Построение геологических профилей. Составление типового и сводного разрезов.

- •Тема 24. Выделение коллекторов в однородных и неоднородных продуктивных пластах

- •Тема 25. Режимы нефтяных залежей

- •Тема 26. Режимы газовых залежей

- •Тема 27. Методы подсчета запасов нефти и газа.

- •Тема 28. Рациональные системы разработки. Разработка отдельных залежей нефти

- •Тема 29. Геологическое обоснование способов интенсификации работы скважин. Шахтный способ разработки

- •Тема 30. Общие сведения об исследовании скважин.

- •Тема 31. Анализ состояния разработки залежей нефти и газа.

- •Тема 32. Охрана недр и окружающей среды.

- •Тема 33. Охрана недр при разбуривании и разработке месторождений.

- •Тема 34. Обязательная контрольная работа

- •Тема 1. Лабораторная работа №1.

- •Тема 2. Лабораторная работа №2

- •Тема 3. Определение осадочных пород.

- •Тема 4. Определение возраста горных пород.

- •Геохронология земной коры

- •Тема 5.Определение пористости и проницаемости пород.

- •Тема 6.Определение пористости и проницаемости пород.

- •Тема 7. Нахождение на карте основных нефтегазоносных провинций.

- •Тема 8. Основные нефтегазодобывающие районы зарубежных стран

- •Тема 9. Построение геологического профиля и структурной карты по данным бурения.

- •Тема 10. Физические свойства минералов и методы их диагностики.

- •Использованная литература

Тема 30. Общие сведения об исследовании скважин.

Стадии процесса разработки нефтяных залежей

Процесс разработки нефтяной залежи характеризуется непрерывным изменением всех технологических показателей: уровня добычи нефти, жидкости, фонда добывающих скважин, пластового давления, объемов нагнетаемой воды и т. п. При этом каждая залежь в процессе всего срока разработки переживает несколько стадий, которые в зависимости от геологического строения пласта, вязкости нефти и условий разработки характеризуются присущими им особенностями изменения технологических и технико-экономических показателей.

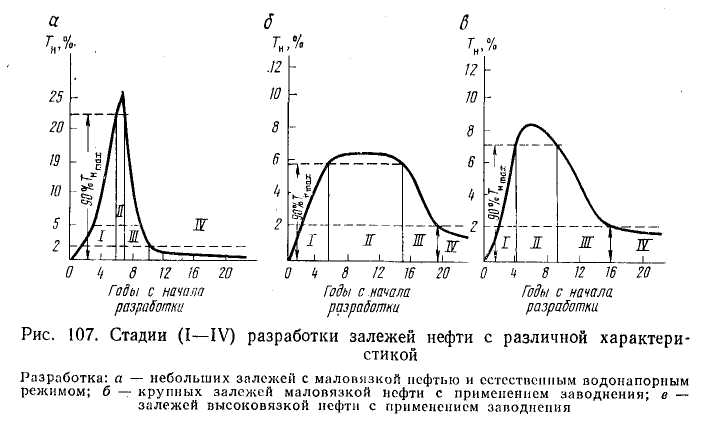

Группа авторов Министерства нефтяной промышленности предложила по динамике добычи нефти выделять четыре стадии разработки (М. М. Иванова, 1976 г.).

I стадия — освоение эксплуатационного объекта — характеризуется ростом добычи нефти при небольшой ее обводненности. На первой стадии разбуривается весь основной фонд скважин.

II стадия — поддержание достигнутого наибольшего уровня добычи нефти — отличается относительно стабильным высоким уровнем добычи при фонтанном способе, ростом обводненности к концу периода и переходом на механизированный способ эксплуатации скважин.

В III стадию — значительного снижения добычи нефти — резко возрастает обводненность продукции, снижается годовая добыча, значительная часть скважин выбывает из действующего фонда, почти весь фонд скважин эксплуатируется механизированным способом. II и III стадии выделяются по 90 %-ному уровню темпа отбора нефти.

IV стадия — завершающая стадия разработки — характеризуется низкими, медленно снижающимися уровнями добычи, высокой обводненностью продукции и действующих скважин.

Границы между стадиями более или менее надежно можно установить по изменению среднегодового темпа отбора нефти. При этом наиболее трудно определить границу между III и IV стадиями. М. М. Иванова предлагает за эту границу принимать точку на кривых изменения дебитов, в которой темп добычи нефти близок к 2 % от начальных извлекаемых запасов. Это своего рода раздел между основными (I—III) и завершающей (IV) стадиями разработки залежей.

Изменение годовых темпов отбора нефти в процентах от начальных извлекаемых запасов нефти в зависимости от геолого-технологических факторов наглядно иллюстрирует рис. 107.

Методы геолого-промыслового контроля за разработкой нефтяных и газовых залежей

Рациональная разработка залежей нефти и газа, поддержание проектных уровней добычи на каждой стадии могут быть обеспечены только при систематическом геолого-промысловом контроле. Контроль за разработкой залежей нефти или газа осуществляется путем исследования добывающих, нагнетательных и других скважин, наблюдений за перемещением ВНК, за обводненностью скважин и т. п. Полученные данные периодически подвергаются комплексной обработке и детальному анализу. Это позволяет контролировать состояние разработки и своевременно выявлять отклонения от принятого проекта.

Задача промысловых исследований в нефтяных скважинах состоит в определении основных параметров их работы. При этом на каждом режиме замеряют дебиты, пластовые и забойные давления, газовые факторы, содержание воды в продукции. В начальный период разработки залежи скважины исследуют на различных режимах, чтобы полнее выяснить характер их работы, определить уравнение притока и установить наиболее оптимальный режим эксплуатации. В процессе разработки скважины обычно исследуются на том режиме, на каком они эксплуатируются, и по данным исследования с учетом состояния разработки залежи устанавливается режим работы на следующий период эксплуатации.

Промысловые исследования в скважинах являются тем минимумом необходимых работ, которые надо проводить в добывающих или нагнетательных скважинах. Однако их недостаточно для " обеспечения полноценного геолого-промыслового контроля за разработкой объектов и залежей.

Прежде всего рассмотренный комплекс исследовательских работ не обеспечивает контроля за разработкой группы пластов, объединенных в один объект с целью эксплуатации их единой системой скважин. Определенные этими методами дебиты скважин и соответствующие им забойные, пластовые давления и другие параметры работы скважин относятся ко всему объекту. В то же время каждый пласт в зависимости от его коллекторских свойств, качества нефти, энергетических ресурсов и других особенностей проявляется в процессе эксплуатации по-разному. Одни пласты, более продуктивные, лучше отдают нефть, другие пласты — с низкими коллекторскими свойствами — почти не отдают ее. При закачке воды в группу пластов через одну систему нагнетательных скважин один пласт хорошо принимает воду, другие — хуже, а часть пластов совсем не принимает ее. Все это приводит к неравномерной выработке залежей.

Обычно в наиболее продуктивных пластах с хорошими коллекторскими свойствами запасы вырабатываются быстрее. По этим пластам происходит первоочередное обводнение добывающих скважин, в то время как другие, менее продуктивные пласты еще содержат значительные остаточные запасы нефти.

Неравномерная выработка запасов нефти происходит также в одном мощном, но неоднородном пласте.

В таких пластах нефть в первую очередь поступает в скважину из той части пласта, которая имеет лучшие коллекторские свойства. То же самое отмечается и при нагнетании воды в скважину. Подобные явления наблюдаются и при разработке газовых месторождений.

Однако перечисленным далеко не исчерпывается все многообразие сложных процессов, протекающих в пластах при разработке нефтяных или газовых месторождений. Для геолого-промыслового контроля за разработкой месторождений сложного строения в последнее время разработаны новые методы и созданы более совершенные приборы.

Новые виды исследований в первую очередь направлены на обеспечение контроля за выработкой каждого пласта и пропластка в отдельности. Это достигается путем установления дебита отдельных пластов в добывающих скважинах или их приемистости в нагнетательных скважинах, а также определения давления для каждого отдельного пласта в объекте.

К числу новых методов контроля за разработкой отдельных пластов эксплуатационных объектов и залежей.

Со сложным геологическим строением относятся исследования радиоактивными изотопами, замеры дебитов и приемистости скважин дистанционными глубинными дебитомерами и расходомерами, отдельные виды промыслово-геофизических исследований, фотоколориметрия нефти, гидропрослушивание пластов и т. п.

Метод радиоактивных изотопов позволяет выделить в нагнетательных скважинах пласты, принимающие воду.

Для этого в скважину через насосно-компрессорные трубы подается вода с радиоактивными изотопами.

После продавливания активированной воды делается замер гамма-методом (ГМ), который сравнивается с контрольным замером ГМ, выполненным до прокачки изотопов. Против интервалов, поглощающих воду, вследствие адсорбции изотопов в призабойной части пласта на диаграммах ГМ отмечаются аномалии, в несколько раз превышающие фоновые значения.

Однако метод радиоактивных изотопов дает возможность установить лишь качественную картину, но не позволяет определить, какой пласт сколько принимает воды.

Определение дебитов или приемистости отдельных пластов в скважинах осуществляется в основном глубинными дебитомерами или расходомерами. В настоящее время широкое распространение получили глубинные расходомеры-дебитомеры.

Эти приборы предназначены для определения как приемистости отдельных пластов в нагнетательных скважинах, так и дебита отдельных пластов в добывающих скважинах.

Наиболее совершенными являются дистанционные приборы РГД-1, РГД-2, РГТ-1 с автоматическими электронными пультами записи показаний глубинных приборов в момент исследования.

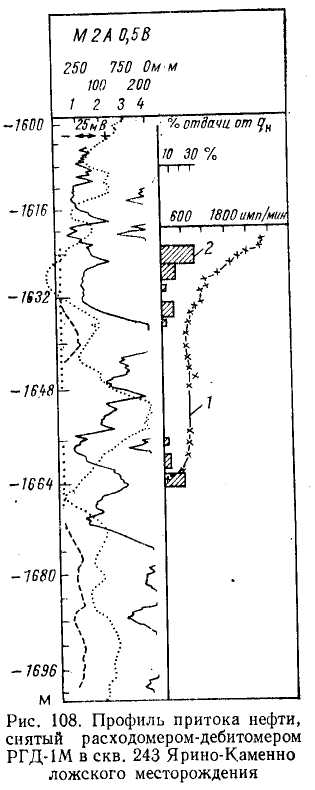

На рис. 108 показана запись профиля притока нефти. На графике фиксируется кривая (см. рис. 108, /), на которой участки с повышенными значениями соответствуют интервалам пласта, отдающим нефть.

Прямолинейные участки кривой соответствуют интервалам, из которых приток ее не получен. По этой кривой определяют интервалы (см. рис. 108, 2), отдающие нефть, и удельный вес каждого интервала в общем дебите из исследуемого пласта.

При широком использовании глубинных расходомеров и дебитомеров можно получить необходимые данные о приемистости отдельных пластов в нагнетательных скважинах и о дебитах отдельных пластов в добывающих скважинах.

Для контроля за работой пласта используются промыслово-геофизические методы. Нейтронный гамма-метод (НГМ) и нейтрон-нейтронный метод (ННМ) дают хорошие результаты при выделении водоносных или обводненных минерализованной водой пластов.

В настоящее время сконструированы малогабаритные приборы, позволяющие проводить исследования через насосно-компрессорные трубы в фонтанирующих скважинах. Хорошие результаты для определения текущего положения ВНК дает импульсный генератор нейтронов.

Метод гидропрослушивания пласта позволяет установить степень гидродинамической связи между отдельными участками нефтяной залежи, а также между законтурной и нефтяной частями пласта по скорости передачи изменения давления.

Изменение давления в пласте достигается путем резкой остановки какой-либо высокопродуктивной скважины. После этого на другом участке пласта в ранее остановленной скважине ведется наблюдение за давлением и фиксируются время и степень реакции этой скважины на остановку первой скважины.

С помощью гидропрослушивания можно установить гидродинамическую связь между двумя пластами. Для этого импульс изменения давления создается в одном пласте, а за изменением давления наблюдение устанавливается в скважинах, работающих с другого пласта.

Контрольные вопросы:

1. Сколько существуют стадий разработки месторождений?

2. Как осуществляется контроль за разработкой залежей?

3. Как осуществляется анализ состояния разработки залежей?

4. Что представляют собой графики разработки и эксплуатации скважин?

5. Для чего нужно регулировать разработку залежей?

6. С помощью чего можно установить гидродинамическую связь между пластами?

7. Какие промыслово-геофизические методы используются для контроля работы пласта?

Занятие № 31