- •Базовый (опорный) конспект по предмету: общая нефтяная и нефтепромысловая геология

- •Тематический план учебной дисциплины

- •Тема 1. Введение. Содержание и задачи нефтяной геологии.

- •Тема 2.. Земля и Вселенная.

- •Тема 3. Минералы земной коры

- •Тема 4. Горные породы

- •Тема 5. Физическая жизнь земной коры

- •Тема 6. Краткий очерк исторической геологии.

- •Тема 7. Нефть и природный газ

- •Тема 8. Условия залегания нефти, природного газа и пластовой воды в земной коре.

- •Тема 9. Нефтегазоносные провинции

- •Тема 10. Основные нефтегазодобывающие районы зарубежных стран

- •Тема 11. Обязательная контрольная работа

- •Тема 12. Методы геологических исследований

- •Тема 13. Методы геофизических исследований

- •Тема 14. Радиометрические исследования

- •Тема 15. Геохимические методы

- •Тема 16. Глубокое бурение

- •Тема 17. Региональные работы

- •Тема 18. Разведочное бурение на месторождениях нефти

- •Тема 19. Особенности разведки газовых и газоконденсатных месторождений

- •Тема 20. Доразведка нефтяных и газовых месторождений в процессе их разработки

- •Тема 21. Промышленная оценка открытых месторождений нефти и газа

- •Тема 22. Методы изучения разрезов и технического состояния скважин

- •Тема 23. Построение геологических профилей. Составление типового и сводного разрезов.

- •Тема 24. Выделение коллекторов в однородных и неоднородных продуктивных пластах

- •Тема 25. Режимы нефтяных залежей

- •Тема 26. Режимы газовых залежей

- •Тема 27. Методы подсчета запасов нефти и газа.

- •Тема 28. Рациональные системы разработки. Разработка отдельных залежей нефти

- •Тема 29. Геологическое обоснование способов интенсификации работы скважин. Шахтный способ разработки

- •Тема 30. Общие сведения об исследовании скважин.

- •Тема 31. Анализ состояния разработки залежей нефти и газа.

- •Тема 32. Охрана недр и окружающей среды.

- •Тема 33. Охрана недр при разбуривании и разработке месторождений.

- •Тема 34. Обязательная контрольная работа

- •Тема 1. Лабораторная работа №1.

- •Тема 2. Лабораторная работа №2

- •Тема 3. Определение осадочных пород.

- •Тема 4. Определение возраста горных пород.

- •Геохронология земной коры

- •Тема 5.Определение пористости и проницаемости пород.

- •Тема 6.Определение пористости и проницаемости пород.

- •Тема 7. Нахождение на карте основных нефтегазоносных провинций.

- •Тема 8. Основные нефтегазодобывающие районы зарубежных стран

- •Тема 9. Построение геологического профиля и структурной карты по данным бурения.

- •Тема 10. Физические свойства минералов и методы их диагностики.

- •Использованная литература

Тема 18. Разведочное бурение на месторождениях нефти

Разведочное бурение на месторождениях нефти

Основная цель разведочного этапа поисково-разведочных работ – подготовка месторождений к разработке. Для достижения этой цели должны быть решены следующие задачи:

изучены тектонические особенности месторождений;

установлены литологический состав продуктивных пластов, их общая и эффективная мощность, коллекторские свойства, нефтегазонасыщенность и характер изменения этих параметров по площади и разрезу;

определены положения водонефтяного, газонефтяного или газоводяного контактов;

установлено промышленное значение нефтяной оторочки;

5)определены дебиты нефти, газа, конденсата, воды, а также ластовое давление, давление насыщения и другие параметры, залежи;

6) исследованы физико-химические свойства нефти, газа, конденсата и пластовой воды;

7) подсчитаны запасы нефти и газа по категориям В и С1.

Расположение разведочных скважин и

расстояния между ними зависят от типа

размера и формы предполагаемой залежи,

а также от геологического строения

региона. Условия разведки структур

платформенного типа отличаются от

условий разведки антиклиналей складчатых

областей или соляных куполов крупных

депрессий. Чем проще построена складка

и чем больше ее размеры, тем реже можно

располагать разведочные скважины.

Расстояние между разведочными скважинами

зависит также от изменчивости

продуктивных пластов. При неоднородных

продуктивных пластах скважины

сгущаются. В асимметричных складках

на крутом крыле скважины располагаются

ближе друг к другу, чем на пологом.

Узкие антиклинальные складки

разведаются поперечными профилями

скважин со сравнительно небольшими

расстояниями между скважинами и

значительными расстояниями между

профилями.

Расположение разведочных скважин и

расстояния между ними зависят от типа

размера и формы предполагаемой залежи,

а также от геологического строения

региона. Условия разведки структур

платформенного типа отличаются от

условий разведки антиклиналей складчатых

областей или соляных куполов крупных

депрессий. Чем проще построена складка

и чем больше ее размеры, тем реже можно

располагать разведочные скважины.

Расстояние между разведочными скважинами

зависит также от изменчивости

продуктивных пластов. При неоднородных

продуктивных пластах скважины

сгущаются. В асимметричных складках

на крутом крыле скважины располагаются

ближе друг к другу, чем на пологом.

Узкие антиклинальные складки

разведаются поперечными профилями

скважин со сравнительно небольшими

расстояниями между скважинами и

значительными расстояниями между

профилями.

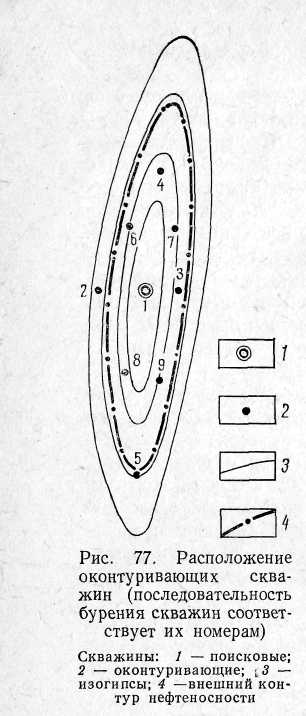

Разведка пластовых сводовых залежей производится по профилям. На складках брахиантиклинального типа профили закладываются по длинной оси и перпендикулярно к ней. Для куполовидных структур ориентировка профилей произвольная. При разведке складок антиклинального типа закладывают три профиля и более вкрест простирания структуры. Скважины на профилях располагаются с таким расчетом, чтобы вскрыть залежь на разных гипсометрических уровнях (рис. 77). Этот способ размещения скважин дает возможность установить положение водонефтяного контакта и оконтурить залежь.

Расстояния между скважинами определяются размером структуры и характеристикой неоднородности пласта. Для платформенных структур расстояние между скважинами по короткой оси может быть 1—3 км, а по длинной – 3 – 5, реже до 10 км. В складчатых районах по короткой оси расстояние изменяется от сотен метров до 1—2 км, а по длинной - 4 – 6 км.

Разведка пластовых сводовых залежей, нарушенных разрывами, усложняется, так как необходимо определить положение этих разрывов и положение водо- и газонефтяных контактов для каждого блока. При большом числе блоков положение разрывных нарушений и контуров нефтеносности для каждого блока удается установить только в процессе эксплуатационного бурения.

Разведка пластовых тектоническиэкранированных залежей ведется по профилям вкрест простирания разрыва. Расстояния между скважинами принимаются значительно меньшие, чем между профилями. Очень часто поиски таких залежей совмещаются с их оконтуриванием.

Первый профиль закладывается в зоне предполагаемой ловушки, второй и третий – по обе стороны от первого. По результатам бурения этих скважин решают, где располагать последующие.

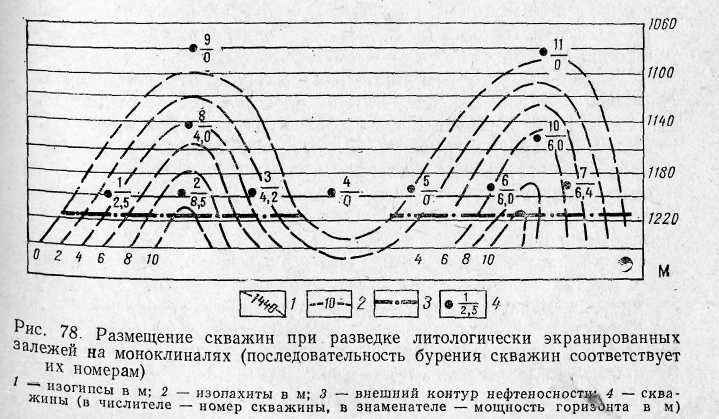

Разведка пластовых литологически- экранированных залежей — такие залежи встречаются на моноклинальных склонах или в пределах локальных структур. Первая задача при разведке литологически экранированных залежей на моноклиналях сводится к определению положения линии выклинивания возможно продуктивных горизонтов. Поиски и разведка таких залежей обычно совмещаются: бурятся скважины по простиранию пластов, ниже предполагаемой зоны выклинивания продуктивных горизонтов (рис. 78). После бурения скважин по этому профилю устанавливается положение профилей вкрест простирания. Их закладывают в зоне максимальной мощности продуктивного пласта. Положение залежи определяется нулевой линией карты изопахит и изогипсой структурной карты, соответствующей водонефтяному контакту.

Разведка стратиграфически экранированных залежей весьма сложная задача. Обычно их открывают в процессе разведки залежей других типов. Залежи подобного типа могут быть выявлены с помощью структурного и геолого-фациального анализов.

Стратиграфически экранированные ловушки могут образоваться при срезе поверхностью несогласия сводовых поднятий. В этом случае образуются кольцевые залежи. Разведка кольцевых залежей производится так же, как и пластовых сводовых, профилями скважин.

Стратиграфически экранированные залежи могут быть связаны с выступами древнего рельефа. Разведка эрозионных выступов очень сложна. Она обычно производится попутно с разведкой залежей других типов, развитых на данной площади. Как правило, поиски и разведка совмещаются.

Разведка массивных залежей — наиболее характерной особенностью, определяющей методику разведки массивных залежей, является наличие водо- или газонефтяного контакта под всей залежью (см. рис. 52). Массивный характер залежи можно установить первыми поисковыми скважинами. Их признаки — большая мощность пластов-коллекторов и положение водонефтяного контакта во всех скважинах на одной гипсометрической отметке.

Если поисковыми скважинами установлено положение водо- или газонефтяного контакта, а сейсмическими работами закартировано поднятие по маркирующему горизонту, близкому к кровле пласта-коллектора, то этих данных уже достаточно, чтобы определить положение залежи в пространстве.

При разведке массивных залежей рекомендуется более плотно располагать скважины в присводовой части, так как именно такие скважины несут большую информацию о строении залежи. Число скважин зависит в основном от степени неоднородности пласта-коллектора.

Разведка литологически ограниченных залежей — к этому типу залежей относятся линзы песчаников различных размеров и форм. Разведка подобных залежей очень сложна. Поиски и разведка литологических залежей обычно производятся попутно.

К литологически ограниченным залежам относятся рукавообразные залежи. Впервые такие залежи у нас в стране были изучены И. М. Губкиным на Нефтяно-Ширванском месторождении в Краснодарском крае. И. М. Губкин предложил разведывать рукавообразные залежи способом «разведка клином»: скважины бурятся последовательно с таким расчетом, чтобы по ним можно было проследить распространение песчаников древнего русла палеорек (рис. 79).

Разведка крупных залежей платформенного типа — на платформах встречаются месторождения, содержащие крупные залежи нефти. Разведку их осуществляют в несколько последовательных этапов. Прежде всего, всю площадь возможной нефтеносности покрывают редкой сеткой скважин, что дает возможность оконтурить залежь и определить ее запасы. Одновременно с этим необходимо вести более детальную разведку одного из участков месторождения для подготовки его к первоочередному вводу в разработку.

На таком участке производится опытно-промышленная разработка с целью выработки принципов рациональной разработки всего месторождения. После завершения разведки первого опытного участка приступают к более детальному изучению следующего участка, подлежащего вводу во вторую очередь. На первом этапе разведки скважины бурятся на расстоянии 10—15 км, далее 2—3 км. Разработанная советскими учеными методика разведки крупных месторождений обеспечивает ввод их в разработку в кратчайшие сроки.

Разведка многозалежных месторождений — система расположения разведочных скважин и объем разведочного бурения должны определяться с учетом необходимости более высокой изученности в первую очередь того горизонта, который является наиболее продуктивным и содержит основные запасы нефти или газа. По остальным продуктивным горизонтам Должны быть получены данные для оценки их не ниже, чем по категориям С1 и С2.

Контрольные вопросы

1.Что такое разведка пластовых сводовых залежей?

2.Что такое разведка пластовых сводовых залежей, нарушенных разрывами?

3.Что такое разведка пластовых тектонически-экранированных залежей

4.Что такое разведка массивных залежей

5.Что такое разведка литологически-ограниченных залежей? Разведка пластовых литологически- экранированных залежей?

6.Разведка крупных залежей платформенного типа?

7.Разведка многозалежных месторождений?

Занятие № 19