- •§1.1. Общество как система 9

- •8 Глава 1. Общество

- •§ 1.1. Общество как система

- •§ 1.2. Общество и природа

- •Окружающий мир |

- •§ 1.3. Общество и культура

- •§ 1.4. Сферы общественной жизни

- •§ 1.5. Социальные институты

- •Приведите примеры экономических и политических институтов, институтов культуры, стратификации и родства. Какие социальные потребности удовлетворяет каждый из этих институтов?

- •Рассмотрите основные признаки института на примере институтов семьи, государства, церкви, науки и права.

- •Приведите примеры институционализации в различных сферах общественной жизни.

- •Выделяют экономические и политические институты, институты культуры, стратификации и родства.

- •К числу основных социальных институтов традиционно относят семью, государство, образование, церковь, науку, право.

- •§ 1.6. Общественное развитие

- •1 АспЭ.К. Введение в социологию. СПб., 1998. С. 182-183.

- •Выделяется несколько моделей общественного развития: формационная, стадиально-цивилизационная и локально-цивилизационная.

- •§ 1.7. Противоречия современного общества

- •1 Лиотар ж. Ф. Ответ на вопрос «Что такое постмодерн?» // Ежегодник лаборатории постнеклассических исследований иф ран. М.,1994. С. 314.

- •Глобализацией называют процесс интеграции и унификации в обществе.

- •Глоба11ьными называют серьезные, неотложные проблемы, затрагивающие интересы всего человечества и разрешимые только в результате коллективных действий всех государств мира.

- •В чем состоит сущность глобализации? Каковы ее положительные и отрицательные стороны? Назовите примеры проявления глобализации в современном мире.

- •Какие современные проблемы можно назвать глобальными? Какие меры предлагаются для их решения?

- •§ 2.1. Природа человека

- •1 В более широком смысле используется термин антропосоциогенез — происхождение человека и общества.

- •§ 2.2. От индивида к личности

- •IПроцесс социализации имеет некоторые сходные черты с процессами адаптации, взросления, обучения, воспитания. Однако между этими

- •§2.3. Деятельность человека 57

- •§ 2.3. Деятельность человека

- •§ 2.4. Виды деятельности

- •Глава 2. Человек § 2.4. Виды деятельности 67 66

- •1 Гумбольдт в. Фон. Избранные труды по языкознанию. М.. 1984. С. 70.

- •§ 2.5. Человек в профессиональной деятельности

- •IВозможности следует обязательно учитывать в числе внутренних факторов. Ряд профессий закрыт для людей с болезнями. Например, человек с больным сердцем не сможет стать летчиком, а аллер-

- •Профессия - это совокупность специальных знаний и навыков, полученных в ходе теоретической и практической подготовки.

- •Профессиональное становление есть форма личностного становления человека, преломленная сквозь призму его профессиональной деятельности.

- •§ 2.6. Ценности в жизни человека

- •§ 2.6. Ценности в жизни человека Глава 2. Человек 79 7s

- •Глава 2. Человек § 2.7. Духовный мир человека 81 so

- •§ 2.7. Духовный мир человека

- •§ 3.1. Познавательная деятельность

- •Стремление к неизвестному, попытки объяснить непонятное - необходимый элемент жизни человека. Приведите примеры, подтверждающие этот тезис.

- •Перечислите основные характеристики понятий «объективность» и «субъективность». Приведите примеры субъективных и объективных суждений.

- •Многие ученые шли на серьезные жертвы ради своих убеждений. Вспомните исторические факты, подтверждающие это положение.

- •§ 3.2. Чувственное и рациональное познание

- •Исходным для теории познания является вопрос о познаваемости мира. Скептицизм выражает сомнения в познаваемости; агностицизм говорит о принципиальной непознаваемости мира.

- •§ 3.3. Истина, ложь, заблуждение

- •Iнашего опыта. Если религиозные идеи выполняют эти условия, если, в частности, окажется, что понятие о Боге удовлетворяет им, то на каком основании прагматизм будет отрицать бытие Божие?1

- •1 Джеймс у. Что такое прагматизм? // Вестник Московского университета. Философия. 1993. №3. С. 11.

- •§ 3.4. Методы познания

- •Глава 3. Познание 104 § 3.5. Научное познание 105

- •3. Почему в науке нельзя опираться лишь на эмпирическое познание?

- •§ 3.5. Научное познание

- •1 Даль в.И. Толковый словарь живого великорусского языка. Т. 2. С. 488.

- •Глава 3. Познание

- •§ 3.6. Ненаучное познание

- •§ 3.7.Самопознание Социальное познание. «Познай самого себя»

- •§ 3.7. Самопознание 117

- •IНемецкий философ Освальд Шпенглер (1880—1936) писал: Средство для познания мертвых форм — математический закон. Средство для понимания форм живых - аналогия1.

- •1 Шпенглер о. Закат Европы. Т. 1. Образ и действительность. М., 1998. С. 129.

- •§ 4.1. Экономика как деятельность и как наука Основные виды экономической деятельности. Экономика как наука а экономическая сфера жизни 14- общества

- •§ 4.2. Отношения собственности в экономике

- •1 В российском законодательстве муниципальная и государственная собственность рассматриваются как отдельные формы собственности.

- •§ 4.3. Экономика и рынок

- •§ 4.4. Спрос и предложение

- •Выделяют четыре основных типа экономических систем — традиционную, командную, рыночную и смешанную.

- •Рынок — экономические отношения, складывающиеся между покупателем и продавцом по поводу движения товаров и денег.

- •В современных государствах преобладающей является смешанная экономическая система, где рыночные и государственные способы регулирования находятся в динамичном взаимодействии.

- •Назовите основные недостатки и преимущества различных экономических систем.

- •Какие условия необходимы для возникновения рынка? Какие функции выполняет рынок в обществе?

- •Назовите примеры того, как конкуренция стимулирует хозяйственную активность.

- •В каких областях рыночной экономики требуется государственное регулирование? Где это регулирование является лишним?

- •§ 4.5. Экономика и государство

- •§ 4.6. Экономическое развитие

- •§ 4.7. Мировая экономика

- •Iпомощи тарифов на экспорт государство не только регулирует внешнюю торговлю, но и пополняет бюджет.

- •§ 5.1. Социальная структура

- •Социальной стратификацией называют дифференциацию (расслоение) людей в обществе в зависимости от доступа к власти, профессии, дохода и некоторых других социально значимых признаков.

- •Приведите примеры социальных групп и социальных общностей. Чем они отличаются друг от друга?

- •Приведите примеры больших и малых социальных групп. В чем состоят основные различия между ними?

- •Приведите примеры каст, сословий и классов. Назовите основные различия между этими типами стратификации.

- •§ 5.2. Социальное положение

- •§ 5.3. Семья как малая социальная группа

- •1 См.: Мацковский м.С. Социология семьи: Проблемы теории, методологии и методики. М., 1989.

- •§ 5.4. Молодежь как особая социально-демографическая группа

- •2 Инфантилизм (от лат. Infantilis — младенческий) - поведение, характерное для ребенка; несамостоятельность, требование от других постоянной заботы о себе.

- •1 Здесь и далее см.: Стратегия государственной молодежной политики в Российской Федерации (от 18 декабря 2006 года). М.: Правительство рф, 2006.

- •§ 5.5. Этнические общности и национальная политика

- •Молодежь - большая группа людей, выделяемая по демографическому (возраст от 14 до 30 лет) и социально-психологическим (стадия становления личности, выбора жизненных ориентиров) признакам.

- •Молодежная политика — система государственных приоритетов и мер, направленных на создание условий и возможностей для успешной социализации и эффективной самореализации молодежи.

- •§ 5.6. Социальная норма и отклоняющееся поведение

- •Глава 5. Социальная сфера жизни общества

- •Дайте общую характеристику существующих моделей межкультурного взаимодействия. Какие недостатки каждой из моделей вы можете назвать?

- •Перечислите основные причины межнациональных конфликтов. Что необходимо делать для того, чтобы предупреждать конфликты на национальной почве?

- •Нужно ли ограничивать толерантность по отношению к чужим культурам? Если это необходимо, то в каких случаях и до каких пределов?

- •§ 5.6. Социальная норма и отклоняющееся поведение

- •§ 5.6. Социальная норма и отклоняющееся поведение 201

- •Социальные нормы — это общие правила и образцы поведения, сложившиеся в обществе. К социальным нормам относят обычаи, моральные, правовые, эстетические, политические и др. Нормы.

- •При каких условиях социальные нормы не способны реально влиять на поведение человека?

- •Дайте примеры позитивных и негативныхдевиаций. Почему девиантное поведение особо распространено в молодежной среде?

- •§ 5.7. Социальный конфликт

- •1 Бахтин м.М. Эстетика словесного творчества. М., 1979. С. 334-335.

- •§ 6.2. Формы культуры

- •Почему большая часть исследователей относит время формирования науки к XVI-XVII вв.?

- •Дайте примеры естественных и социальных наук. В чем состоят основные различия между ними? Раскройте предмет каждой из названных наук.

- •Назовите основные уровни нормативной регуляции поведения ученого. Приведите примеры нарушения учеными моральных норм.

- •§ 6.4. Роль образования в жизни человека и общества

- •Приведите примеры влияния различных сфер и областей общественной жизни (экономической, политической, религиозной и др.) на образование и обратного влияния образования на эти сферы.

- •Какую роль образование играет в жизни общества и человека?

- •Какие качественные изменения происходят с современным образованием? Назовите основные тенденции, приведите примеры для каждой из них.

- •§ 6.5. Мораль

- •1 См.: Гусейнов а.А. Золотое правило нравственности. М., 1988.

- •Приведите примеры исполнения человеком своего морального долга. Чем моральные нормы отличаются от обычаев и правовых норм?

- •Выделите собственно моральные и религиозные нормы в заповедях разных религий. Может ли, по вашему мнению, неверующий человек быть нравственным?

- •Перечислите основные универсальные принципы морали. Придумайте или вспомните ситуации, в которых эти принципы могут согласовываться или противоречить друг другу.

- •2 Маркс к., Энгельс ф. Сочинения. Т. 20. С. 328.

- •§ 6.7. Искусство

- •§ 7.1. Право как система юридических норм

- •§ 7.2. Правовые отношения и правопорядок

- •§ 7.3. Основы конституционного права Российской Федерации

- •§ 7.3. Основы конституционного права Российской Федерации 265

- •§ 7.4. Основные отрасли публичного права

- •I. Конституция Российской Федерации является основным законом государства и обладает высшей юридической силой: никакие нормативные правовые акты не могут противоречить Конституции.

- •§ 7.5. Основные отрасли частного права 273 вопросы

- •Назовите основные характеристики публичного права. Какой характер носят нормы уголовного и административного права?

- •Какими характеристиками должно обладать противозаконное деяние, для того чтобы его можно было признать преступлением?

- •Приведите примеры административных проступков и уголовных преступлений, а также административных и уголовных наказаний.

- •§ 7.5. Основные отрасли частного права

- •К отраслям публичного права относятся конституционное, уголовное, административное, финансовое, уголовно-процессуальное, экологическое и другие отрасли права.

- •Уголовное право - отрасль права, регулирующая общественные отношения, связанные с совершением преступлений, определением их наказуемости и условий назначения наказания.

- •Административное право - отрасль права, регулирующая общественные отношения, возникающие в процессе осуществления исполнительной власти органами государства.

- •IКогда гражданин выступает в качестве потребителя, он приобретает следующие права: право на необходимую и достоверную информа-

- •§ 7.6. Гражданин и государство

- •1. Гражданское право — отрасль права, регулирующая имущественные и связанные с ними личные неимущественные отношения.

- •§ 7.7. Международная защита прав человека

- •§ 8.2. Политическая система

- •§ 8.3. Субъекты политической деятельности

- •1 Шварценберг р. Ж. Политическая социология. Ч. 3. М., 1992.

- •§ 8.4. Государство

- •Монархия I

- •§ 8.5. Выборы и избирательные системы

- •Почему выборы считаются фокусом политической жизни в демократическом обществе?

- •Какие преимущества и недостатки имеются у мажоритарной и пропорциональной избирательных систем?

- •Охарактеризуйте значение демократических принципов организации и проведения выборов.

- •§ 8.6. Политические режимы и политическая идеология

- •§ 8.7. Гражданское общество и правовое государство

- •Политический режим — способ организации политической системы, который отражает отношения власти и общества, уровень политической свободы и характер политической жизни в стране.

- •1 Гегель г. Философия права. М., 1990. С. 228.

ВОПРОСЫ

Приведите примеры экономических и политических институтов, институтов культуры, стратификации и родства. Какие социальные потребности удовлетворяет каждый из этих институтов?

Рассмотрите основные признаки института на примере институтов семьи, государства, церкви, науки и права.

Приведите примеры институционализации в различных сферах общественной жизни.

Церковь — религиозный институт, сформированный на основе единого вероисповедания. Члены церкви разделяют общие нормы, догматы, правила поведения и делятся на священство и мирян. Церковь выполняет такие функции: мировоззренческую (определяет взгляды на мир), компенсаторную (предлагает утешение и примирение), интегрирующую (объединяет верующих), общекультурную (приобщает к культурным ценностям) и проч.

Наука — особый социокультурный институт по производству объективных знаний. В числе функций науки — познавательная (способствует познанию мира), объяснительная (интерпретирует знания), мировоззренческая (определяет взгляды на мир), прогностическая (выстраивает прогнозы), социальная (изменяет общество) и производительная (определяет процесс производства).

Право — социальный институт, система общеобязательных норм и отношений, охраняемых государством. Государство при помощи права регулирует поведение людей и социальных групп, закрепляя определенные отношения в качестве обязательных. Основные функции права: регулятивная (регулирует общественные отношения) и охранительная (охраняетте отношения, которые полезны для общества в целом).

Все рассмотренные выше элементы социальных институтов освещены с точки зрения именно социальных институтов, но возможны и другие подходы к ним. Например, наука может быть рассмотрена не только как социальный институт, но и как особая форма познавательной деятельности или как система знаний; семья — это не только институт, но и малая социальная группа.

ЧТО НЕОБХОДИМО ЗНАТЬ

Социальный институт — элемент общества, представляющий исторические формы организации и регулирования общественной жизни. Деятельность института направлена на достижение социальной стабильности.

Выделяют экономические и политические институты, институты культуры, стратификации и родства.

К числу основных социальных институтов традиционно относят семью, государство, образование, церковь, науку, право.

§ 1.6. Общественное развитие

Типы социальной динамики. Направленность и характер социального развития. Модели социального развития

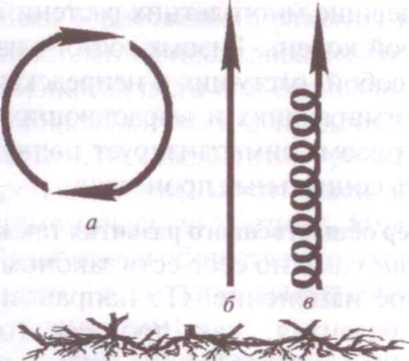

Общество - динамичная система. Поэтому важнейший вопрос социального познания связан с определением характера и направленности изменений в обществе. В об-ществознании предложены четыре основных типа социальной динамики: (1) циклический, (2) линейный, (3) спиралеобразный, (4) ризомообразный (рис. 1.3, соответственно я, б, в, г).

1. Циклическое представление о развитии общества — наиболее древнее. Для первобытного человека время замкнуто в круг вечно повторяющихся циклов - времен года, восходов Солнца, фаз Луны. Все повторяется и в социальной жизни: законы традиционного общества направлены на поддержание ста-

лагали, что общество совершенствуется. Однако есть теории, утверждающие, что развитие общества регрессивно, так как непохоже, что человек при всех изменениях науки и техники улучшается в духовном плане. Например, французский философ Жан Жак Руссо (1712— 1778) считал, что человек не стал добрее за время развития цивилизации, напротив, цивилизация развратила его.

По своему характеру изменения делятся на революционные и эволюционные.

Революция (от лат. revolutio — поворот, переворот) — глубокое качественное изменение, резкий скачок в развитии. Термин «революция» может применяться к обществу в целом (аграрная или буржуазная революция) и к его отдельным элементам (научная революция, техническая, культурная). Эволюция (от лат. evolutio — развертывание) — постепенные количественные изменения. Эволюцию следует отличать от реформы — нововведения, не уничтожающего основ господствующей структуры. И эволюция, и реформа противопоставляются революции, но в разных отношениях. Говоря об эволюции, подчеркивают постепенность развития, говоря о реформах - неизменность структурной основы в ходе развития.

Модели общественного развития выделяются в зависимости от представлений исследователя о роли прогресса и революций, признания цели или бесцельности истории.

Формационная модель предложена марксизмом. Согласно этой модели, на каждом этапе развития общества люди вступают в производственные отношения, в совокупности образующие экономическую систему. Именно она определяет образ жизни человека и общества. Все остальное — идеи, теории, мораль, право - всего лишь надстройка над экономическим базисом (фундаментом).

Вся история общества определена материальными, экономическими условиями. В зависимости от этих условий выделяются пять общественно-экономических формаций: (1) первобытнообщинный строй, (2) рабовладельческое общество, (3) феодализм, (4) капитализм и (5) коммунизм. Движение от формации к формации является прогрессивным развитием, цель которого -бесклассовое коммунистическое общество.

бильности, и образ жизни древнего человека на протяжении веков почти не изменялся.

Теории о линейном характере развития общества впервые появляются в Средневековье. Именно тогда возникают представления о прошлом, которое больше не повторится (сотворение мира) и будущем, которого еще не было (Страшный Суд). Развитие приобретает направленность и получает цель (установление царства божьего на земле) — круг распрямляется в прямую линию. Появляются идеи о цели истории, она приобретает смысл.

Спиралеобразная модель развития предложена немецким философом Георгом Гегелем (1770—1831). Спираль объединяет свойства линии и круга. В истории все повторяется, но каждый раз — на качественно новом, более совершенном уровне. Как и в линейной модели, история имеет цель. В качестве цели разные исследователи предлагали: построение идеального государства, достижение социальной справедливости, организацию общества на разумных началах, учреждение «царства свободы» и т.д.

Ризомообразная концепция развития общества предложена философией постмодернизма. В ботанике ризомой (от фр. rhizome -корневище) называют корневище многолетних растений, в котором отсутствует стержневой корень. Ризома состоит из побегов, переплетенных между собой, растущих в непредсказуемых направлениях, постоянно отмирающих и вырастающих вновь. В применении к обществу ризома символизирует полную хаотичность и бессмысленность социальных процессов.

Направленность и характер общественного развития также важны для понимания. Развитие само по себе есть закономерное, направленное, качественное изменение. По направленности выделяют такие формы развития, как прогресс (от лат. progressus — движение вперед) и регресс (от лат. regressus — движение назад). Прогресс есть совершенствование, поступательное движение от низшего к высшему, от простого к сложному, а регресс представляет противоположный тип изменений. Начиная с XVI1 в. мыслители Европы, рассуждая о развитии разума, личной и общественной свободы, производительных сил (эти параметры воспринимались как критерии прогресса), по-

Смена формаций характеризуется обострением борьбы между угнетенными и угнетающими классами - рабами и рабовладельцами, феодалами и зависимыми крестьянами, рабочими и капиталистами. Подобно тому, как феодализм был ликвидирован революцией, капитализм должен уступить свое место коммунизму. По мнению марксистов, угнетенный рабочий класс при помощи революции уничтожит отмирающую буржуазию.

Обычно формации противопоставляется цивилизация. Цивилизация — многозначное понятие, которое может рассматриваться в трех основных смыслах: как временная стадия в развитии общества, как локальный социокультурный тип и как этап развития культуры, противостоящий варварству и дикости. При описании стадиально-цивилизационной и локаль-но-цивилизационной моделей это понятие употребляется в первых двух значениях.

Стадиально-цивилизационная модель считает фундаментом для изменений не экономику, а технику. Изменения в технике обработки земли, производства товаров, коммуникации приводят к последовательной смене стадий цивилизационного развития.

Американский социолог Элвин Тоффлер (р. 1928) полагает, что первая технологическая революция - аграрная — сформировала традиционную цивилизацию с рядом ее характерных черт. Вторая цивилизация — индустриальная — основана на машинной экономике и массовой культуре (табл. 1.1).

Процесс перехода к индустриальной культуре называется модернизацией (реже модернизацией называют переход к постиндустриальной культуре). Постиндустриальной Тоффлер назвал третью волну, захлестывающую уже современное общество. Другие исследователи называют ее информационной. Эта цивилизация сформирована прогрессом в компьютерной технике, точной электронике, массовых коммуникациях, генной инженерии и биотехнологии. На смену мускульной силе и машинному труду приходят умственный труд и информатизация. Именно информация становится основной ценностью, трансформируя систему образования, воспитания, характер труда. В экономике информационный сектор преобладает над всеми остальными и начинает определять политические, духовные

процессы. Наконец, развивается всемирная сеть коммуникаций, прежде всего Интернет.

Таблица 1.1. Сравнение традиционной и индустриальной цивилизаций

Традиционная цивилизация |

Индустриальная цивилизация |

Цикличность развития, стабильность |

Линейность развития, прогресс |

Медленный темп развития |

Высокий темп развития |

Эволюиионность, постепенность развития |

Революционность, скачкообразность развития |

Гармония с природой |

Покорение природы |

Традиционность |

Инновационность |

Приоритет общинной собственности над частной |

Приоритет частной собственности над общинной |

Низкая социальная мобильность |

Высокая социальная мобильность |

Контроль государства над обществом |

Развитое гражданское общество |

Высокая роль коллектива |

Высокая роль личности |

Канадский философ Херберт Маршалл Маклюэн (1911-1980) полагал, что социальная организация зависит от способа и типа коммуникаций. Племенная цивилизация основана на «культуре устной коммуникации», задающей локальность, традиционность, веру в авторитет. Второй тип цивилизации — «культура зрения» — порожден изобретением алфавита и книгопечатного станка. Она санкционирует массовость, стандартизацию, механицизм. Наступающая «электронная цивилизация» упраздняет барьеры для общения: время и пространство сжимаются, люди становятся ближе друг к другу. Книжная культура сменяется аудиовизуальной компьютерной культурой, близкой к племенной культуре прошлого. Будущее видится Маклюэну в виде «глобальной деревни», лишенной территориальных и национальных границ.

Локально-цивилизационная модель предполагает, что нет единой всемирной истории, а есть локальные циклы развития замкнутых цивилизаций, которые рождаются, расцветают, приходят в упадок и умирают.